Les consonnes et les voyelles en Shupamem

1.6.1 Les consonnes et les voyelles en Shupamem

Dans un premier temps, nous allons parler des consonnes.

1.6.1.1 Les consonnes en Shupamem

En nous appuyant sur les consonnes répertoriées par Boum (1977) et Nchare (2005, 2012) , nous avons recensé 25 consonnes en Shupamem. Ces consonnes sont les suivantes :

[p, b, t, d, k, g, f, v, s, z, ʃ, ʒ, m, n, ɲ, ŋ, l, r, ɣ, χ, kp, gb, j, w, ʔ]

Le tableau suivant nous permet de classer les consonnes selon leurs places et modes d’articulation.

Tableau1 : Les consonnes en Shupamem

| Point d’articulation Mode d’articulation | Labiales | Alvéo laires | palatales | Vélaires | uvulaires | Labio- vélaires | Glottales |

| Occlusives | p b | t d | k g | kp gb | ʔ | ||

| Fricatives | f v | s z | ʃ ʒ | ɣ | χ | ||

| Nasales | m | n | ɲ | ŋ | |||

| Latérale | l | ||||||

| Vibrantes | r | ||||||

| Semi-voyelles | j | w |

Dans ce tableau, nous avons recensé et classé toutes les consonnes que nous avons en Shupamem.

1.6.1.2Distribution des consonnes en Shupamem

Il est question pour nous ici d’identifier le contexte d’apparition des consonnes en Shupamem. En fait, nous allons plus particulièrement nous intéresser aux consonnes qui changent de forme selon leur contexte d’apparition.

Selon Nchare (2005: 23) , les consonnes [p, d et g] changent selon leur contexte d’apparition. En plus de ces consonnes identifiées par Nchare nous avons aussi découvert que /j/ change selon son contexte d’apparition. Nous allons dans la section suivante parler de changement de ces différentes consonnes.

1.6.1.2.1Le phonème /p/ se réalise [b] après la nasale

Le phonème /p/ se réalise [b] après la nasale comme nous indiquent les exemples suivants :

![Le phonème p se réalise [b] après la nasale](https://wikimemoires.net/wp-content/uploads/2022/04/Le-phoneme-p-se-realise-b-apres-la-nasale.png)

Les exemples (3a, b, c et d) nous montrent clairement que le phonème /d/ se réalise

[l] après la nasale.

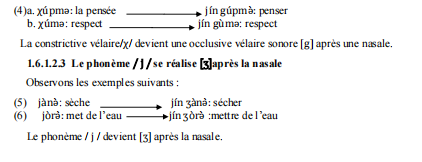

1.6.1.2.2Le phonème / χ/ se réalise [g]après la nasale

Considérons les exemples suivants :

Tableau 2 : Variation contextuelle des consonnes, adapté de Nchare (2005 : 23)

| Phonèmes | Initiale de mot | Après la nasale |

| /p/ | [p] | [b] |

| /l/ | [l] | [d] |

| /χ / | [χ] | [g] |

| / j / | [j] | [ʒ] |

Comme nous pouvons le constater à travers le tableau ci-dessus, en Shupamem les phonèmes / p, d, χ et j / changent selon qu’elles se trouvent en initial de mot, après le nasale ou entre deux voyelles. Nous devons noter que ce changement se fait généralement avec les verbes et les noms dérivés des verbes.

1.6.1.3Les voyelles en Shupamem

Dans cette partie, nous allons recenser et catégoriser les voyelles que le Shupamem comporte. Nous allons nous inspirer des voyelles recensées par Boum (1977) et Nchare (2005, 2012) .

Tableau 3 : Les voyelles en Shupamem

| Point d’articulation Aperture | Antérieures | Centrales | Postérieures |

| Fermées | i y | ɨ ʉ | ɯ u |

| Mi- fermées | e | ə | o |

| Mi- ouvertes | ɛ | ɔ | |

| Ouvertes | a |

Comme nous pouvons le constater, il existe en Shupamem 12 voyelles reparties comme nous indique le tableau ci-dessus.

1.6.1.4Distribution des voyelles en Shupamem

En Shupamem, certaines voyelles changent totalement dans certains contextes. Selon Nchare (2004 : 24) , la suffixation de la voyelle [a] à la marque du possessif / ì / et /ù/ donne respectivement [e] et [o].

1.6.1.4.1/ i / se réalise [e]après [a]

Observons les exemples suivants :

![se réalise [e]après [a]](https://wikimemoires.net/wp-content/uploads/2022/04/se-realise-eapres-a.png)

Comme nous pouvons le constater [à + ì] = / è /.

1.6.1.4.2/u/se réalise[o]après[a]

Soient les exemples suivants :![se réalise[o]après[a]](https://wikimemoires.net/wp-content/uploads/2022/04/se-realiseoapresa.png)

1.7 Analyse suprasegmentale

Nous allons parler ici des tons utilisés en Shupamem.

1.7.1 Les tons du Shupamem

D’après Essono (2006) , le ton est un trait prosodique, un palier mélodique sur lequel chaque syllabe est réalisée. Wiesemann et al (1983) , quant à eux pensent que le ton est la hauteur relative de la voix pendant l’exécution d’un ton.

Les tons sont généralement classés selon leur nature et leur fonction. Sur le plan de leur nature, on distingue les tons ponctuels et les tons modulés. Alors que sur le plan purement fonctionnel, nous distinguons les tons lexicaux et les tons grammaticaux.

Notons aussi que le Shupamem est une langue à ton parce que dans cette langue, le ton est utilisé à des fins distinctives, c’est-dire pour différencier les mots qui ont une même orthographe.

Le Shupamem comporte quatre tons : le ton haut, le ton bas, le ton haut bas (HB) et le ton bas haut (BH) . Observons le tableau suivant :

Tableau 4 : Différentiation des mots selon leur ton, adapté de Nchare (2012 : 66)

| Singulier | Pluriel | Traduction |

| nìkàá | nǐkà | Le fusil |

| sàsɛ́rə́ | sǎsɛ́rə̀ | La sauterelle |

| ʃɛ̀kɛ́rɛ́ʔ | ʃɛ́kɛ́rɛ́ʔ | Le tamis |

| màlòrǐ | mǎlòrǐ | Le riz |

| ʃirə̀ | ʃírə̀ | Le piège |

| làrə̀ | lǎrə̀ | Le pont |

Dans ce tableau, nous avons deux colonnes des mots qui s’écrivent tous de la même façon. D’un côté, nous avons le singulier et de l’autre côté nous avons le pluriel des mots. Ces deux colonnes se distinguent par les tons.

Dans ce cas précis, le ton a une fonction distinctive (voir Njoya (2009) pour plus d’éclaircissement) . Ce qui nous amène à conclure que, le ton nous permet de différencier entre le singulier et le pluriel en Shupamem.

1.7.1.1Les tons ponctuels

Les tons ponctuels sont les tons qui gardent la même hauteur pendant la réalisation de la syllabe. En nous appuyant sur Nchare (2012) , nous distinguons deux tons ponctuels en Shupamem à savoir : le ton haut et le ton bas.

1.7.1.1.1Le ton haut

Le ton haut renvoie à l’élévation du ton sur une syllabe. Conventionnellement, le ton haut est noté par le signe diacritique suivant / ′/, (accent aigu) placé au-dessus de la voyelle où il y a accentuation.

(9)

- a. nkáp : richesse

- b.méví : la chèvre

- c.mésí : l’oiseau

- d.nʃá : le poisson

- e.mbí : cafard Nchare (2012 :46)

Les exemples (9a, b, c, d et e) illustrent le ton haut.

1.7.1.1.2Le ton bas

Le ton bas renvoie à l’abaissement du ton sur certaines syllabes lors de leur réalisation.

Le ton bas se note par l’accent grave / `/ placé sur le centre de syllabe.

(10)

- a. pàm : le sac Nchare (2012 :458, ex. 4a)

- b.ʒàm : la hache

- c.pə̀ɲàm : les animaux

- d.pùm : l’œuf

Les exemples (10a, b, c et d) illustrent le ton bas en Shupamem.

1.7.1.2Les tons modulés

Un ton modulé est un ton qui résulte de l’association de deux tons ponctuels. En Shupamem, il existe deux tons modulés : le ton haut bas (HB) et le ton bas haut (BH) .

1.7.1.2.1Le ton haut bas

Le ton haut bas (HB) est la combinaison du ton haut et du ton bas. Le ton haut bas (HB) se note comme suit : / ˆ/.

(11)

- a.ndâ : vraiment

- b.pô : avec

- c.ndâp : le fil

- d.pâ : est (verbe être)

- e.ŋâŋâ : maintenant

Nous pouvons noter à travers les exemples (11a, b, c et d) que le ton haut bas existe en Shupamem.

1.7.1.2.2Le ton bas haut

Le ton bas haut (BH) est la combinaison du ton bas et du ton haut. Le ton bas haut (BH) est noté / ˇ/.

(12)

- a. nǎ : maman

- b.wǎ : père

- c.sǒ : scie

- d.lǎp : tas

- e.mə̌ : je

Cette analyse nous permet de noter qu’il existe en Shupamem deux combinaisons de tons ponctuels possibles : le ton haut bas / ˆ/ comme indiquent les exemples (11a, b, c, et d) , et le ton bas haut (BH) noté / ˇ/ comme indiquent les exemples (12a, b, c, et d) . Le tableau suivant récapitule les différents tons du Shupamem.

Tableau 5 : Récapitulatif des tons en Shupamem

| Type des tons | Exemples |

| Tons ponctuels | |

| Ton haut | jí : ceci |

| Ton bas | jwò : cela |

| Tons modulés | |

| Tons hauts bas (HB) | pô : avec |

| Tons bas hauts (BH) | wǎ : père |

Ce tableau nous permet de récapituler les différents types de tons en Shupamem.

Salut. J’aimerais s’ils vous plaît avoir une vidéo dans laquelle est lue l’alphabet en shupamem