2.2.2 La presse face au journalisme en réseau

L’expérience de consommation de contenus d’actualité a été fortement modifiée par la massification de l’internet haut-débit et l’évolution des services proposés par les sites. L’évolution la plus marquante de l’ère 2.0 réside dans la possibilité pour les consommateurs de produire eux-mêmes des contenus diffusables. Ce phénomène a pris le nom de crowdsourcing ou de journalisme citoyen. On lui préfèrera ici le terme de journalisme en réseau, qui « prend en compte la nature collaborative du journalisme d’aujourd’hui: professionnels et amateurs travaillant ensemble pour publier le meilleur article, établissant des liens mutuels par delà les marques et les limites d’antan pour partager faits, questions, réponses, idées et perspectives. Il reconnait la nature complexe des relations qui feront l’actualité. Et il se concentre sur le processus plus que sur le produit» (Jarvis, 2006 ; Pisani, 2007).

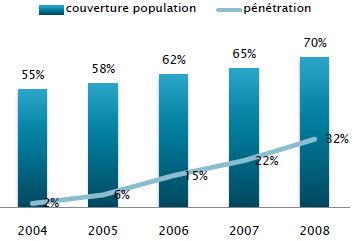

Figure 12. Evolution de la couverture et de la pénétration du réseau 3G en France. Sources: Arcep (2006), Forrester Reseach (2005)

Cette nouvelle manière de penser le journalisme découle de la facilité avec laquelle des non-journalistes peuvent produire un contenu. Le fait n’est pas nouveau, puisque la mort de J. F. Kennedy en 1963 a été filmée par un amateur. Le changement apparait dans les années 2000 avec la propagation sans précédent des moyens de création de contenus d’information. La pénétration des téléphones portables de troisième génération, que montre le graphique ci-dessus, permet aujourd’hui à plus du quart de la population, sur une part importante du territoire, de capturer et de diffuser des photos, des sons et des vidéos d’une qualité qui se rapprochent des documents produits par des professionnels. Les journalistes professionnels disposent moins que jamais d’un monopole sur la couverture des faits.

Plus des deux tiers des éditeurs pensent pouvoir faire de l’argent avec ces médias sociaux (social media), tout en considérant l’exercice comme un défi (Accenture, 2007). En effet, le choix de l’utilisation du journalisme en réseau leur pose un dilemme avec, d’un côté, la possibilité de développer à peu de frais un réseau de correspondants d’une ampleur inégalable et, de l’autre, l’éventualité de diffuser des informations inexactes, voire calomnieuses, sous une marque auparavant réputée. Au-delà de la récolte des faits, la production d’analyses et d’articles de fond obéit à la même logique. Une partie des internautes, si l’occasion lui est donnée et dans la limite de la règle des 1% évoquée plus haut, désire contribuer aux articles des sites d’actualité en partageant une expertise.

La valeur ajoutée de tels contenus participatifs tient dans la crédibilité qui leur est accordée. L’information doit ainsi être vérifiée avec rigueur pour acquérir sa valeur. C’est pourquoi plusieurs start-ups ont aujourd’hui développé des modèles fondés sur un contenu participatif contrôlé et validé par une équipe de professionnels, comme Rue89 pour l’actualité ou Obiwi pour le magazine. Ces sites à la fois professionnels et amateurs font prendre tout son sens à la notion de journalisme en réseau.

En effet, les modèles ayant fait le pari de la non-professionnalisation peinent à développer leurs marques. Les exemples d’Agoravox et de CaféBabel montrent qu’une communauté d’internautes ne peut, à elle seule, développer des contenus d’actualités crédibles. Les articles de ces sites sont validés par les des internautes hiérarchiquement supérieurs pour le premier ou par les administrateurs du site pour le second. Aucun des deux ne dispose de professionnels de l’information en mesure de labéliser l’information diffusée.

Les pure-players peinent à faire fructifier leurs communautés de journalistes en réseau du fait de la faiblesse de leurs marques. On pourrait ainsi faire l’hypothèse que les titres les plus établis sont en mesure d’intégrer profitablement des contenus amateurs d’une qualité suffisante pour être diffusée. Or il n’en est rien. La supériorité intrinsèque des journalistes professionnels reste une idée couramment répandue parmi les professionnels des médias traditionnels. L’infaillibilité des détenteurs des cartes de presse a beau être remise en cause, que ce soit par des cas de falsification d’information, comme celle qui éclaboussa Reuters durant la guerre du Liban en 2006 (Johnson, 2006), ou bien par des cas de plagiat, le plus célèbre restant Jayson Blair au New York Times (Nvazota, 2004), ou encore par des conflit d’intérêts, comme l’ont montré les journalistes ayant pour mission de suivre Nicolas Sarkozy durant la campagne présidentielle avant d’être intégrés dans son cabinet (Schneidermann, 2007), ou enfin par des cas de désinformation avérés, de journalistes manipulés ou d’entretiens bidonnées dont la liste serait trop longue à établir, la plupart des éditeurs considère toujours les produits fournis par des amateurs inférieurs en qualité et en véracité. Les journalistes se sentent en effet dévalorisés lorsque leur diplôme de niveau Bac+5 ou leurs années d’expérience sont mises au même niveau que les compétences des individus qu’ils ont l’habitude d’interviewer. Dans un tel modèle, le salarié d’un groupe média en charge de la collecte de l’information – le journaliste – devient principalement chargé de la vérification, de l’organisation et du traitement de contenus récoltés par d’autres. Cette division des tâches semble transformer complètement les bases même du journalisme, mais elle existe indépendamment de la problématique du journalisme citoyen. Certaines organisations ont déjà séparé les centres de collecte des centres de traitements, pour certaines informations. Reuters emploie par exemple des journalistes indiens pour écrire des articles financiers, sur la base de dépêches d’agences et des cotations électroniques. De même, un journal local californien, Pasadena Now, a embauché à Bangalore des salariés chargés de regarder les conseils municipaux sur une webcam et d’en faire des comptes-rendus (O’Hara, 2007).

Il existe également une peur de s’éloigner de la vérité lorsque l’on quitte les modes traditionnels de production de l’information, alors même que les mécanismes du dialogue évoqué plus haut permettent de mieux connaitre l’auteur d’un contenu, qui permet de mieux saisir la subjectivité qui entoure l’article et de comprendre les conditions dans lesquels les faits ont été rapportés ou l’analyse réalisée.

Les freins à l’utilisation du journalisme en réseau relèvent plus, en France, de raisons sociologiques et psychologiques qu’économiques. Les opportunités existent pourtant, dès lors que les contenus sont encadrés. C’est pourquoi des médias traditionnels étrangers tentent d’établir des partenariats afin de pouvoir utiliser les contenus issus du journalisme en réseau. Associated Press a par exemple conclu un partenariat avec Now Public, leader canadien du journalisme participatif, pouvant désormais piocher dans la base de données que remplissent les 60000 contributeurs du site, présents dans 140 pays (Tippett, 2007). En France cependant, aucun partenariat aussi ambitieux n’a été conclu. L’Agence France-Presse entend créer un site similaire, permettant à tout individu de lui faire parvenir des contenus, mais elle ne le fera pas en France car elle y est soumise à une obligation de fournir une information « impartiale, objective et fiable, » trois critères qu’elle considère comme étant incompatibles avec toute forme de journalisme en réseau.

Les marques de presse quotidienne ne se décident pas non plus à franchir le pas du journalisme en réseau. Libération ou Le Monde se préparent à lancer de tels outils, mais en utilisant une marque différente de la leur. Sans doute ces journaux ne se sentent ils pas disposer de l’autorité suffisante pour contrôler et animer leur communauté de contributeurs, nécessaire pour éviter les dérives, selon Craig Newmark, fondateur de Craigslist (2006).

Les contenus provenant du journalisme en réseau peuvent cependant avoir un impact au-delà du web. Certains titres les utilisent pour les imprimer dans la version papier, comme le montre l’exemple de l’iHerlad, site participatif du Portland Press Herald (Maine), dont les articles sont imprimés dans un cahier spécifique, un jour par semaine (Blom, 2006). Les chaînes de télévision procèdent de la même manière en exploitant les contenus fournis par les internautes. TF1, avec sa marque Wat, qui fait office de site de partage de vidéo, propose aux vidéastes amateurs d’envoyer leurs séquences afin de les diffuser durant le journal de 13 heures, ou dans l’émission Watcast, qui sélectionne des vidéos du site et les diffuse à la télévision le vendredi soir. Dans le domaine de l’actualité également, CNN a lancé l’émission News to me, qui diffuse les contenus du site participatif I-Reports, sur sa chaîne Headline News.

Si l’on considère que les motivations des contributeurs du journaliste participatif ne sont pas financières, puisque les contenus sont fournis gratuitement, on en déduit que la contrepartie de l’échange doit être la recherche de notoriété, qui s’acquiert en diffusant le contenu offert le plus largement. Dès lors, des chaînes suivant les exemples de TF1 ou de CNN offrent une contrepartie plus importante, puisqu’elles atteignent une audience largement supérieure à celle des journaux. Les titres de presse, déjà en retard dans l’expérience du journalisme en réseau, partent donc avec un désavantage.

Lire le mémoire complet ==> (Quelle place pour la presse en ligne à l’heure du Web 2.0 ?)

Mémoire de fin d’études

Institut d’études politiques de Lille, section Economie et Finance

Si le bouton de téléchargement ne répond pas, vous pouvez télécharger ce mémoire en PDF à partir cette formule ici.