La photographie et innovation en Haïti révèlent des vérités cachées sur l’occupation américaine (1915-1920). En scrutant des images emblématiques, cette étude met en lumière les codes vestimentaires et les postures qui redéfinissent notre compréhension des représentations sociopolitiques de cette époque tumultueuse.

Les Marines ; les gendarmes, les vigilants, à l’assaut dans un camp caco

Patrouille des Marines

Les Marines accompagnés des vigilants montant à l’assaut dans un camp cacos.

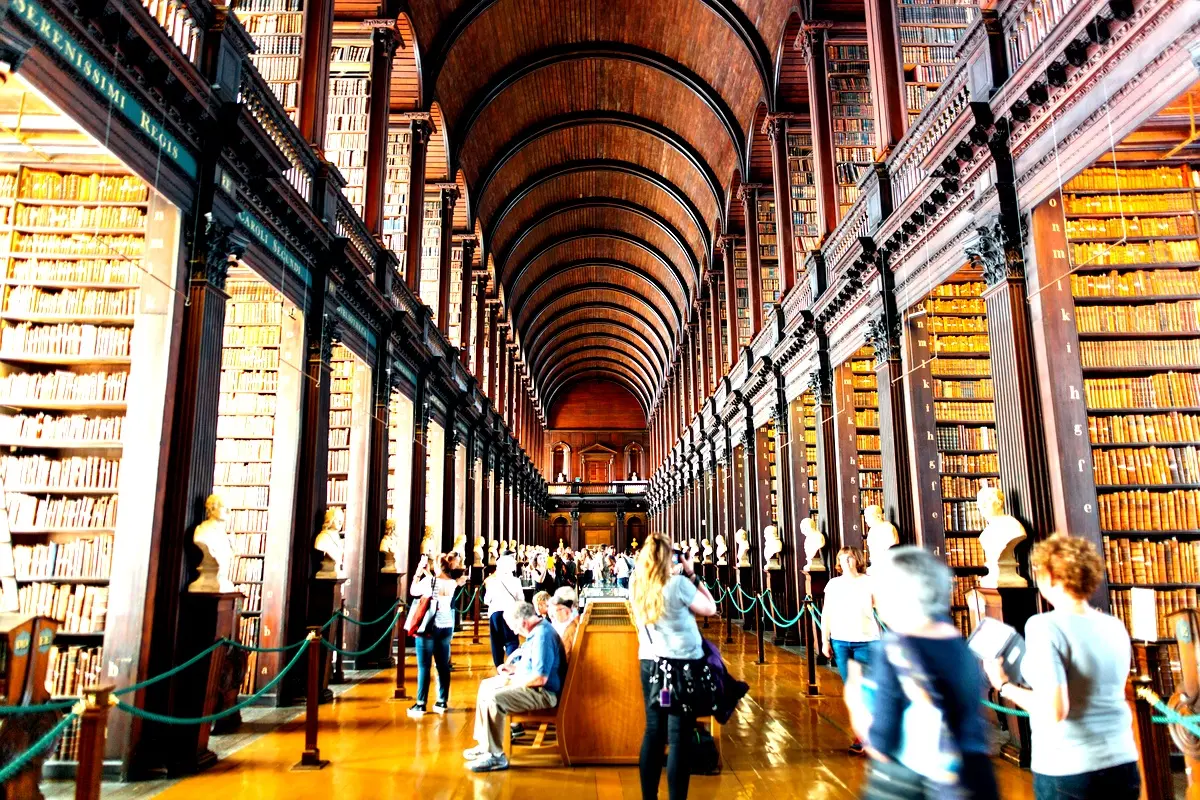

Il s’agit d’une photo en noir et blanc de presse sur page écran, le photographe nous parait inconnu, on ne sait pas encore la date où la photo a été prise exactement mais cela peut correspondre à 1916-1918 ; le titre qu’on lui attribue est Les Marines à l’assaut dans un

camp cacos. Cette image a été diffusée sur la page web intitulée United States Occupation of Haiti 1915-1934171.

L’image aborde comme sujet les Marines, des vigilants172 en train de monter une morne avec des pistolets en main, des chapeaux en tête, ils marchent en s’abritant, dans une attaque de vive force dans un camp cacos, l’espace est boisée, aussi parait-il rocheuse et difficile d’accès, relativement sans défense en raison de l’absence de barricade. Les abordés sont Assaut, hold-up, offensive, rapports militaires/civils ; occupants/occupés.

L’image de ces Marines accompagnés des vigilants se lançant à l’assaut dans un camp caco, tout en s’abritant, des armes à la main, bottes en pied, chapeaux en tête, dans l’attente de tomber sur le camp des cacos par surprise, a suscité beaucoup de colère chez les patriotes. Le Département d’Etat d’alors a fait fi de tous les actes de répressions sanglantes des Marines sur la population, même au moment où Monseigneur Kersuzan est rentré aux Etats-Unis pour discuter avec des personnels du

171 le site Wikispaces.com, le 2 février 2010 https://ushaititext.wikispaces.com/US+Occupation+1915-1934 et publié le 18 Février 2009 – 06:43 AM sur www.usmilitariaforum.com.

172 C’était des haïtiens qui connaissaient bien l’espace géographique haïtien, surtout les camps des cacos. Leur rôle est de se tenir informé des

déplacements des rebelles dans leur région, et de conduire ensuite des patrouilles jusqu’à leurs camps. Gaillard Roger, p. 43.

Département d’Etat sur la question. Jusque vers 1924, une commission nommée commission Forbes arriva à Port-au-Prince le 28 février 1930173.

L’image suscite de colère par différents procédés : la couleur kaki des uniformes des Marines, à remarquer que le vigilant n’a pas d’uniforme, accroche tout d’abord notre œil ; les accessoires qui caractérisent l’armement des Marines, le vigilant est exposé à tout danger, et le dépouillement du décor accentuent l’effet de colère, du côté des Marines pour trouver les cacos et du côté des patriotes parce que c’est une violation du territoire d’un pays souverain, d’injustice que subissent les cacos.

L’image est réaliste, riche en significations mais polysémique. La légende qui accompagne l’image aide à réduire cette polysémie de la photo et la contextualise. Sans la légende, nous ne pouvons pas savoir où l’action se passe, à quelle époque et la problématique soulevée. L’ancrage linguistique complète l’information transmise par la photo et donne des repères sur certains éléments narratifs dans l’image : les sujets impliqués et le contexte offensif, c’est-à-dire l’assaut.

Le taux d’iconicité du sujet de l’information est élevé, car l’image permet aux lecteurs de reconnaître, d’identifier puis de comprendre ce qui se passe pour ces cacos qui défendent la souveraineté et l’indépendance d’Haïti et le rapport de force inéquitable.

Les lignes obliques dominent la photo, la méthode de lecture appliquée à cette photo c’est une lecture qui se fait en suivant un parcours en Z (le titre, l’image et la légende). L’image est cadrée à la verticale et les éléments qui la composent sont organisés en trois paliers : en avant-plan se trouve un vigilant et des Marines, hors foyer, des Marines encore au deuxième plan, en troisième plan il semble avoir une pente, le tout englobe le décor (Géographie des lieux et du temps). Le photographe est placé à droite par rapport à la scène photographiée ; l’angle de prise de vue est en légère plongée, ce qui produit un certain effet d’écrasement des sujets.

La photo est réaliste et objective, elle a une fonction notionnelle et c’est une photo de reportage. L’image permet de faire une première référence à des Marines à cause de leur uniforme. Le décor,

173 (Bellegarde Dantès 1937, p 157).

une montagne rocheuse et boisée, l’armement des marines renvoie à la réalité des attaques dans les camps cacos.

Ces images des Marines et vigilants debout en position d’attaque, avec armes à la main tout en s’abritant, des chapeaux en tête, zone difficilement accessible en raison de la dimension de la montagne et des roches, suggèrent à la fois inquiétude pour les cacos à cause des munitions déployées par les Marines pour l’assaut contre les machettes des cacos n’ayant pas grande formation militaire.

La photo étonne le spectateur et l’émeut par la mise en situation inattendue et le rapport de force démesuré. Le format du décor à l’avant-plan crée l’effet d’une netteté à travers laquelle le spectateur/lecteur regarde, examine, découvre une réalité historique… La photo joue le rôle ici de preuve, elle est descriptive : elle montre d’abord un environnement ouvert par une bonne couverture forestière dans un espace presque inaccessible ; elle va aussi témoigner de conditions géographiques où les Marines accompagnés des vigilants pour mener des attaques et les positions stratégiques des cacos pour se replier après chaque attaque.

L’effet d’opposition est bien mis en évidence par le kaki qui contraste avec l’espace géographique et avec les zones d’éclairage dans l’avant et l’arrière-plan. Les couleurs blêmes des uniformes des Marines, celle des vigilants sont identifiables, qui contraste aussi avec celui du paysage. Un procédé stylistique d’antithèse met en valeur ce rapport de force entre occupants et occupés, entre militaire et civils qui s’organisent en armée clandestine (les gens en position d’attaque contre les gens qui s’abritent dans des lieux presque inaccessibles pour assurer leur défense).

Le vigilant et des Marines au premier plan ont une valeur métonymique, suggérant la bonne maîtrise des principes militaires en matière d’attaque. Le photographe a dû faire cette photo avec un téléobjectif : le foyer s’est fait sur l’avant-plan, tout en donnant ainsi une bonne profondeur de champ à l’image en créant une netteté en avant-plan. Beaucoup d’effets sont observables car le but de la photo est de témoigner d’une réalité et non d’être esthétique.

Le 7 décembre 1918, Freeman Lang, après avoir passé trois mois commandant en second à Hinche, il a bâti une pénible et durable renommée, et a quitté la gendarmerie. En 1920, les accusations d’une commission de la Navy venant enquêter sur les abus reprochés à l’occupation, pleurent ; celle

d’avoir exécuté sans jugement des prisonniers cacos au lendemain de l’attaque de Hinche174. Caporal Laurence Bolté avait affirmé qu’un prêtre de Hinche lui avait dit que « des cacos avaient été fusillés après qu’ils s’étaient pendus » et qu’un marine nommé Sasse lui avait confié que des « détenus avaient été sortis de prison à Hinche et tués ».

Sergent Franck Verdier avait déclaré qu’il « avait entendu dire que des gens avaient été tués dans le cimetière de Hinche ». Le lieutenant haïtien Jules André avait aussi reconnu qu’il avait entendu dire que « quelques exécutions avaient eu lieu à Hinche et dans une banlieue appelée Latte ». Frederick Beker avait été plus précis : « J’ai été informé que le capitaine Lavoie a exécuté 19 prisonniers à Hinche en Janvier 1919 »175.

Un troisième nom dans le Plateau Central qu’a fait preuve d’inhumanité : celui de Dorcas Lee William de Cerca-Carvajal, mi-mars 1919 servit à Maissade. Il mena les travaux de la corvée à une brutalité sans égale, mais il maintient les habitants dans un état constant de terreur, s’emparant de leurs biens, maltraitant les notables, mettant des innocents à mort.

Deux témoins entendus à Cerca-Carvajal : « nous avons eu ici durant le soulèvement cacos, un lieutenant blanc particulièrement dur. Nous l’appelions « Parin-n » par soumission et par crainte. Il soupçonnait tout le monde, et les jours de marché, il circulait dans la foule, dévisageant ces gens, et les faisant bastonner aussitôt que, d’après les signes à lui seul connus, il leur trouvait l’air cacos.

Les victimes parfois en mourraient, comme ce fut le cas de Pouloute Georges qui vivait à Cerca-Carvajal ou de Mme Tuval, originaire de Vallières et qui était venue vendre ses produits au village »176. Mme Duversel Raphael a raconté les moments apeurés de leur jeunesse177. La période du soulèvement cacos n’est qu’une période des armes à feu contre machettes178.

L’accord du Quartier Morin affirme : « tout individu poursuivant la lutte armée était considéré comme « bandit » ». Après chaque incursion, les rebelles se replient dans les montagnes proches, qu’ils sillonnent sans trêve, établissant leurs camps provisoires tantôt dans quelque caverne, tantôt dans une forêt, tantôt dans un plateau où ils se dressent des abris de fortune.

174 (Gaillard Roger 1981, p 32).

175 (Ibid, p 33).

176 (Ibid, p 33-34).

177 (Ibid, p 35).

178 (Ibid, p 43).

L’occupant riposte par des mesures nouvelles, telles que : tout « habitant », tout villageois, dont les jardins ou le village aura été visité par les cacos, a pour obligation de se rendre à la gendarmerie la plus proche et d’en faire la déclaration. Dans chaque sous-district est institué un corps de détection appelé « vigilants »… L’attaque contre les camps doit être déclenchée par surprise, tactique permettant de compenser la supériorité numérique écrasante des rebelles… C’est ainsi, le 21 octobre 1918, il y a

eu des échauffourées à Cerca-Carbahal179. La gendarmerie apprend que des cacos qui s’étaient réunis autour de Cerca-Carbahal sont encore dans le voisinage du bourg180. Le lieutenant H. Wood qui commande Pignon, le lieutenant Kenny de Hinche étaient à la tête de l’assaut181. Après tant de gymnastique, sans succès, le détachement retourne à Carca-Carbahal le jour même.

Le 26 octobre vers 2h PM, Wood lève de nouveau la marche. La grotte est vide. Les gendarmes ne s’arrêtent pas, traversant une place, ils aperçoivent un homme habillé en bleu qui court pour aller en informer ses camarades. Wood épaule, et du premier coup l’atteint182. Le lendemain vers 7h AM, ils distinguent au-delà trois hommes assis autour d’un feu… les gendarmes font feu.

Ils en tuent un et prennent en chasse les deux autres. Remarquant alors un groupe qui essaie de gagner un sous-bois, ils se lancent dans sa direction en tiraillant. Ils butent contre trois corps. Ce sont des femmes, deux déjà mortes et la troisième est blessée. Celui-ci répond que la bande compte 15 hommes et 4 femmes183.

Le 16 novembre 1918, une expédition à Boukantis, dans les hauteurs de Thomonde à la recherche des cacos. « Trois des cacos tombent… les rebelles se dispersent en courant, certains abandonnent leurs fusils, leurs machettes, leurs bêtes de somme », selon le témoignage de Jules André184. Les 23 et 24 novembre, les marines et les vigilants se lançaient à l’assaut dans des camps cacos à La Playe, district de Thomassique.

Les « bandits » ont eu plus d’une centaine de tués et de blessés…185. Les 22, 23 et 24 Décembre, les assauts se lançaient dans la section Petite-Montagne, district de Lascahobas. Les marines et vigilants ne trouvaient rien. Ils s’emparent de quelques chevaux qu’ils chargent précipitamment de riz, de pois, de patates, de maïs cachés dans les halliers.

Puis ayant mis le feu aux maisonnettes environnantes…186. Le 19 février 1919, les assauts se lancent dans un fort dans le district de

179 Ecrit dans la Géographie d’Haiti maintenant Cerca-Carvajal.

180 (Gaillard Roger 1981, p 45).

181 (Ibid, p 46).

182 (Ibid, p 47).

183 (Ibid, p 48).

184 (Ibid, p 50).

185 (Ibid, p 51-54).

186 (Gaillard Roger 1981, p 55).

Mirebalais. Aucun blessé parmi les gendarmes. Du côté des cacos, « vingt cadavres furent comptés sur le champ de bataille ; on estime au moins à vingt aussi le nombre des morts qui avaient été évacués, et à un minimum de quarante ou cinquante celui des blessés »187. Le 21 février, un autre affrontement dans la région du Seau (Seaut-d’eau). « …Quelques-uns des cacos furent tués… »188. Le 14 février, pour la population, Ouiliyanm assassina le notaire Jean Garnier. Il avait des raisons de lui en vouloir : Garnier s’opposait aux violations de la loi au détriment de la population.

« Ouilyanm abattit Mme Ménès Thifaut. Venat de Savane – Grande et ayant entendu les coups de feu, elle se hâtait de rejoindre sa famille, lorsque Ouilyanm la rencontre, l’accuse des complices de cacos et la tue »189. Le 1er mars, période des patrouilles instantanées, l’une des troupes essuie un tir de cacos, du haut d’une barricade coupant la piste de La-Terrasse (à Mirebalais). Deux gendarmes sont touchés au cours de cette bataille.

Dans la fin du mois d’avril, Benoit a fait une rencontre à Collier, près de l’habitation Marin où il a rencontré Dominique Georges (commandant des Orangers) et sont armés. Bien avant, il avait entré en contact avec Mérilan Ravix, le commandant des Crochus, près de Croix-des-Bouquets, qui l’a donné rendez-vous dans cette zone.

Les « marines » se lancent contre Collier vers 4h AM. Ils évacuent sans perdre un seul homme. Il y a des victimes du côté haïtien, parmi lesquels un gendarme qui est mort en combattant190. Les « marines » pourchassent Charlemagne Péralte au même moment au Nord du Plateau. Ainsi, dans les efforts pour l’encercler et l’abattre, les gendarmes et les « marines » reviennent chaque fois bredouilles191.

William F. Becker apprend de l’un de ses chefs de section qu’un nommé Mésadieu est supposé connaître le lieu où Charlemagne Peralte a établi son camp. L’officier le fait immédiatement arrêter : Charlemagne Peralte se trouvait effectivement au Sud de Hinche, à Baie-Terrible. Becker rassemble une patrouille de 14 hommes et lève la marche192. Le 26 juin, Becker et ses hommes se trouvent près du camp général de Charlemagne. Les cacos tirent, ils ripostent et pendant 45 minutes, la bataille fait rage. 21 soldats morts sur place ; environ trente autres supposés. 10 fusils, un revolver, deux épées, une baïonnette, six machettes saisis. 32 chevaux, une mule, un

187 (Ibid, 75-78).

188 (Ibid, p 79-83).

189 (Ibid, p 80 – 83).

190 (Ibid, p 157-158).

191 (Ibid, p 159).

192 (Ibid, p 197).

âne, 15 harnachements, 12 bâts avec leurs « macoutes », comme ensemble de butin saisis. Becker arrive à la conclusion que Charlemagne Peralte lui-même a été blessé… le fusil fut retrouvé couvert de sang, et des traces indiquèrent que le cavalier avait poursuivi sa course. Le 27 juin, la patrouille quitte Baie-Terrible vers 2h PM, elle arrive à Maïssade à 11h AM, son butin intact193.

Au mois d’aout, on a lancé des bombes sur le plateau194. Le 13 aout, le premier bombardement. Dans les voisinages de Cholet, « 52 bandits ont été tués, 56 prisonniers capturés, ainsi que 16 fusils, des bœufs, des chevaux, des mules etc. les traces de sang laissent supposer de nombreux blessés… les aviateurs ont fait un splendide travail et ont tué beaucoup.

Une colonne, composée de sept enrôlés du « Marine Corps », de deux gendarmes, et commandée par un « Marine Corps », a tué 48 bandits… le nombre de bandits a été estimé à 500. Aucune pente à signaler de notre côté. » « Ces avions utilisés par ce groupe sont des avions de bombardement… »195.

Le 30 septembre 1919, une seconde attaque eut lieu, l’une et l’autre se situent avant la mission de Turner en Haïti mais on a signalé des raids identiques durant la période même de son séjour :

«Hinche rapporte que douze bandits ont été capturés dans la Section-la-Masset. Les aéroplanes opérant contre un camp de bandits en dehors de Hinche, ont fait un bon travail. Douze bandits ont été tués et beaucoup d’autres blessés »196.

Le 27 septembre 1919 à Washington, lisant le compte-rendu officiel d’un jugement en cour martiale, le commandant en chef du « Marine Corps », général Georges Hannet, a la révélation que des mises à mort ont été perpétrées arbitrairement par ses hommes en Haïti. Ces crimes ont eu lieu le 22 mai 1919 à la Croix-des-Bouquets197.

L’offensive et ses résultats sont relatés sombrement dans le rapport de Hill : « Le lieutenant Christian détruisit le camp, tua environ trente, captura 24 fusils, de nombreuses épées, un petit canon et ses munitions, quelque vingt chevaux… etc. ». La seconde patrouille caco avait gagné le chemin de Pont-Beudet afin de s’en prendre198. Les dommages subis par les cacos furent « deux morts trouvés sur la route ; la capture à la Croix-des-Missions de cinq fusils, de plusieurs

193 (Ibid, p 198).

194 (Ibid, p 206).

195 (Ibid, p 207).

196 (Ibid, p 211).

197 (Ibid, p 237).

198 (Gaillard Roger 1981, p 259).

machettes et autres ‘équipements ; la saisie de deux carabines à Pont Beudet. Les chefs bandits identifiés sont : « Charlemagne Peralte, Petit-Ange, Benoit Batraville, Israël, Francisque, Justin Seville, Mercelus, Juan, Dominique Charles et Salomon ».

Port-au-Prince apprend avec stupeur la mort violente des trois jeunes gens, et, comme les autorités militaires continuent à se taire, les informations les plus folles courent à Port-au-Prince. Le secrétaire d’Etat haïtien des relations extérieures croit alors bon de demander des explications à l’occupant. Nous allons rapporter plus longuement le massacre des trois ingénieurs, grâce à une relation que nous en fait le fils de l’un d’entre eux, Mr Edner Luc Pauyo199.

Entre octobre et novembre 1919, de l’embuscade à la mise à mort de Péralte, marines et gendarmes organisent l’attaque. Pour la riposte, « marines » et gendarmes sont plus que prêts. Leur objectif est triple : au Trou, attendre de pied ferme Papillon et sa troupe, et les liquider ; à Grande – Rivière, repousser et pourchasser les cacos qui seront entrés dans le bourg ; à Masère, se saisir mort ou vif de Charlemagne et anéantir son armée200.

En conclusion, la photo ici est à la fois descriptive (informe sur une situation) et symbolique (joue sur les codes gestuels, chromatiques et rhétoriques entre Marines, vigilants et cacos). L’action photographiée semble avoir été saisie sur le vif, pas de trucages techniques et veut attester ainsi de l’authenticité de l’événement. Le Département d’Etat est le premier destinataire visé, les récentes publications visent les historiens et d’autres chercheurs en sciences humaines et sociales visant à utiliser cette photo comme support documentaire pour expliquer les différentes attaques

menées par les Marines contre les cacos. Le grand public ainsi que les organisations progressistes sont d’autres destinataires visés. Enfin, l’image, par sa sobriété et sa légende appropriée, montre sans artifice une situation de répression sanglante, de tuerie contre les cacos, une humiliation inacceptable en démocratie. Ce qui vient confirmer le rôle émotif que peut jouer une image qui informe certes, mais qui cherche aussi à faire réagir, à susciter la réflexion et éventuellement l’engagement patriotique.

199 (Ibid, p 260).

200 (Ibid, p 289).

201 http://parolenarchipel.files.wordpress.com/201407/haitipatrol.jpg

________________________

171 Wikipédia, dernière modification le 2 février 2010. ↑

173 Bellegarde Dantès 1937, p 157. ↑

174 Gaillard Roger 1981, p 32. ↑

185 Gaillard Roger 1981, p 55. ↑

198 Gaillard Roger 1981, p 259. ↑

201 http:// parolenarchipel.files.wordpress.com/201407/haitipatrol.jpg ↑

Questions Fréquemment Posées

Quelle est l’importance de la photographie documentaire pendant l’occupation américaine d’Haïti ?

L’image permet aux lecteurs de reconnaître, d’identifier puis de comprendre ce qui se passe pour ces cacos qui défendent la souveraineté et l’indépendance d’Haïti et le rapport de force inéquitable.

Comment les photographes ont-ils utilisé les images pour dépasser leur fonction documentaire initiale ?

L’objectif principal est d’examiner comment les photographes créent des images inédites qui dépassent leur fonction documentaire initiale.

Quels éléments visuels sont analysés dans les photographies de l’occupation d’Haïti ?

L’analyse se concentre particulièrement sur les codes vestimentaires et les postures des personnages pour comprendre les représentations sociopolitiques de l’époque.