L’impact des facteurs démographiques sur la communication interculturelle révèle des mécanismes de défense souvent ignorés. Cette recherche innovante remet en question des croyances établies et offre des perspectives cruciales pour comprendre les dynamiques socioculturelles au Congo.

Section 2 :

Facteurs explicatifs de la communication interculturelle

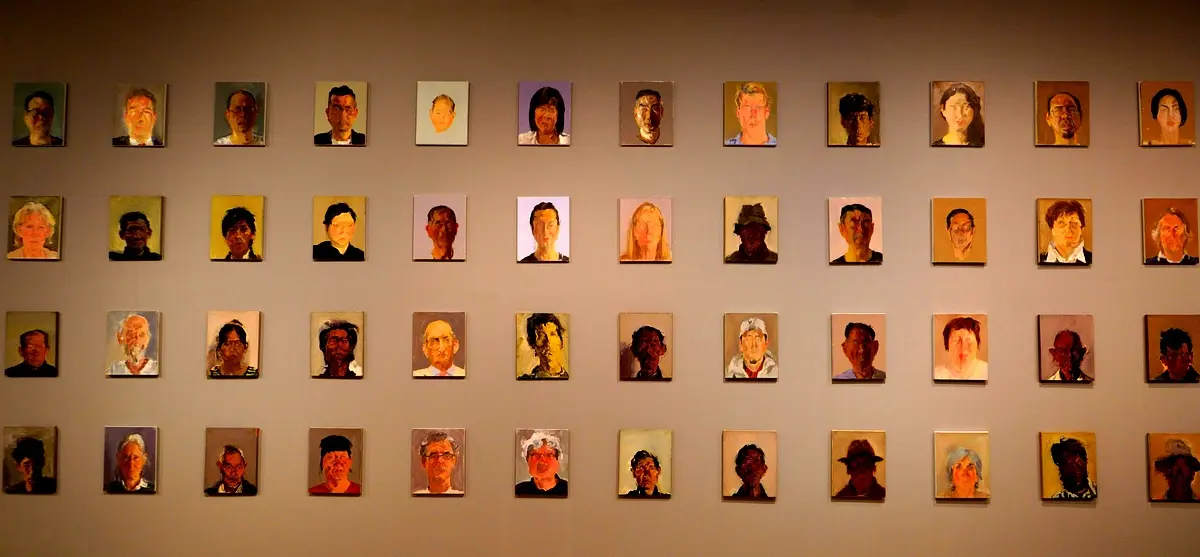

Les rencontres et les relations qui se nouent entre des personnes appartenant à des cultures différentes ne butent pas seulement sur l’obstacle de la langue. La revue de la littérature actuelle fait état de plusieurs autres facteurs importants longtemps négligés ; mais qui ont une grande part dans la détermination du comportement de l’acteur lors des échanges.

Car, « les individus peuvent être définis comme des synthèses socioculturelles et linguistiques à la croisée de différents conditionnements »213 et que « chaque individu tire en effet son identité d’appartenances culturelles multiples, qui dépendent des groupes auxquels il se rattache en fonction de ses origines ethniques, sociales, de son âge, de sa situation familiale, de sa personnalité, de son sexe, etc. »214

Ces facteurs peuvent être regroupés autour de trois catégories : démographiques, psychologiques et sociologiques.

- Facteurs démographiques de l’acteur social

Les caractéristiques démographiques telles que l’âge, le sexe, …, varient fortement d’un individu ou d’un groupe social à un autre ; elles peuvent présenter de grandes différences et affecter le processus de communication. Hormis les études menées en biologie et en anatomo-physiologie, dont les résultats ont montré noir sur blanc les différences sexuées ou liées à l’âge des sujets, d’autres nombreuses recherches ont été réalisées, notamment en psychologie différentielle, en sociologie et en anthropologie pour déceler les traits de différence entre les individus du point de vue de l’âge ou du sexe. Notre propos ici s’appuie sur la psychologie différentielle.

La psychologie différentielle, selon Michel Huteau215, comme branche de la psychologie, est née en Angleterre à la fin du XIXe siècle, dans le cadre du courant philosophique empiriste et comme prolongement de la théorie darwinienne de l’évolution. Elle fut dénommée ainsi en 1900 par le psychologue allemand William Stern. Elle se propose de décrire et d’expliquer au moyen de méthodes objectives les différences psychologiques entre les individus. Pour des raisons bien évidentes, nous allons nous intéresser à l’ « âge » et au « sexe ».

- Age de l’acteur social

L’âge constitue un facteur non négligeable dans l’étude des processus de communication. Mario Leblanc216 qui en a perçu la pertinence distingue quatre générations différentes mais en pleine interaction dans le marché du travail. Il s’agit de : seniors (papy boomers), baby boomers, génération X et génération Y.

Les « papyboomers », nés entre 1901 et 1946 dans la période de l’entre deux guerres mondiales. Ils sont des bâtisseurs et sont caractérisés par le respect des valeurs traditionnelles, conservateur, réfractaire au changement ; discipline, oubli de soi et contribution au bien commun d’un côté, force de caractère et importance de la morale et de l’éthique de l’autre sont leurs atouts.

Pour les « babyboomers », ils sont nés entre 1947 et 1963 dans la période de l’après-guerre. Ils sont caractérisés par la prospérité économique, l’estime, la satisfaction des besoins sociaux, les institutions et sont une génération à part. La « génération X » désigne des personnes nées entre 1964 et 1977.

C’est une génération instruite, sceptique, optimiste, flexible, dynamique et autonome. La « génération Y » indique des personnes nées entre 1978 et 1994, lesquelles sont pragmatiques, altruistes, confiantes, ouvertes, instruites et dynamiques.

Comme nous pouvons le constater, les gens nés à partir de 1995 à 2011 n’ont pas été pris en compte et pourtant ils pourraient présenter des traits distinctifs des autres générations. Nous pourrions donc la nommer « génération Z », mais il faudrait une étude pour en découvrir les spécificités.

Voilà ce qui justifie que ces différentes générations avec tous les traits qui les caractérisent se comportent différemment lorsqu’elles sont en interaction, ce qui fait que dans toutes les sociétés on parle le plus souvent de conflit de générations.

- Sexe de l’acteur social

Depuis l’Antiquité grecque, on rencontre des réflexions sur la « variabilité interindividuelle ». Aristote (384-322 av. J.-C.) est parmi les tenants de ce courant pour avoir déjà examiné les différences psychologiques entre les races et les sexes ou encore pour avoir décrit les caractéristiques individuelles nécessaires à l’exercice de certains métiers. Suite à ce postulat, plusieurs travaux de terrain ont été orientés dans le souci d’étudier le même phénomène.

Parmi ces travaux, nous avons seulement retenu deux en rapport avec le processus de communication et de traitement de l’information. Dans leur étude sur « le regard dans la communication par l’approche différentielle des sexes, Serge Portalier et Marjorie Poussin217 ont tiré trois constats : primo, les sujets féminins regardent plus souvent leur partenaire d’interaction comparé aux sujets masculins ; secundo, le nourrisson féminin regarde davantage un adulte que le nourrisson masculin et tertio, les sujets féminins rompent plus rapidement le contact visuel avec une personne inconnue d’elles. L’hypothèse explicative de ces constats est que les regards reflètent certaines représentations sociales construites autour de la dimension dominant-dominé.

Par ailleurs, Mario Leblanc218, dans ses recherches sur la « gestion de la diversité en milieu de travail », a établi la différence entre l’homme et la femme dans le traitement de l’information. Ses fameux résultats sont résumés ici autour de trois idées essentielles. Le premier constat est que les femmes ont plus de facilité à s’exprimer verbalement, à mémoriser les listes de mots ou les textes et à se rappeler les repères sur la route. Tandis que les hommes maîtrisent mieux les opérations dans l’espace, représentent mieux les images en rotation, réussissent mieux à s’orienter dans un espace clos et à aller dans une direction donnée sur une route.

Le second est que le cerveau gauche est plus développé chez les femmes et le cerveau droit, chez les hommes. Ainsi, la femme est plus portée sur le partage verbal et la communication, tandis que l’homme est centré sur l’action et la compétition. Dans la gestion, les femmes attachent de l’importance aux caractéristiques spécifiques de leur personnel, de l’équipe du travail. Leur sensibilité est plus grande face à leur rôle de chef de groupe. Elles ont tendance à se soucier de la vie personnelle. Les hommes, par contre, sont moins axés sur la communication, moins soucieux de l’équipe. Ils sont plus compétitifs et, plus directs et rapides à passer à l’action.

Le troisième est que les femmes accumulent plus d’informations que les hommes, ce qui influence leur vitesse de prise de décision. Elles jonglent avec plusieurs solutions en même temps. Tandis que les hommes ont tendance à isoler plus rapidement le problème, et réagir.

Enfin, comme on peut le remarquer, ces différences s’expliquent d’une part, par des aspects biologiques et anatomo-physiologiques et d’autre part, par des aspects sociaux, car tous ces aspects déterminent les fonctions psychologiques et orientent les comportements des individus dans la vie pratique, comme exemple dans une situation communicationnelle.

________________________

213 WACHEUX, F., « Compréhension, explication et action du chercheur dans une situation sociale complexe », in ROUSSEL, P. et WACHEUX, F. (dir), Management des ressources humaines : Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales, Bruxelles, De Boeck, 2005, pp. 12-14. ↑

214 WAGENER, A., Le désaccord conversationnel : enjeux d’un processus interactionnel et applications interculturelles, Thèse, Angers, Ecole Doctorale d’Angers, 2009, p. 12. ↑

215 HUTEAU, M., Psychologie différentielle : Cours et exercices, Paris, 4ème édition Dunod, 2003, pp. 9-31. ↑

216 LEBLANC, M., « Gérer la diversité en milieu de travail, toute une affaire », pp. 1-25, document téléchargé le 22 mars 2010, URL : http://www.leblanc.associés.com ↑

217 PORTALIER, S. et POUSSIN, M., Psychologie du Développement, Psychologie différentielle, Séminaire, 2010, p. 29. ↑

218 LEBLANC, M., « Gérer la diversité en milieu de travail, toute une affaire », pp. 1-25, document téléchargé le 22 mars 2010, URL : http://www.leblanc.associés.com. ↑

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les facteurs démographiques qui influencent la communication interculturelle au Congo?

Les caractéristiques démographiques telles que l’âge et le sexe varient fortement d’un individu ou d’un groupe social à un autre et peuvent affecter le processus de communication.

Comment l’âge affecte-t-il la communication interculturelle?

L’âge constitue un facteur non négligeable dans l’étude des processus de communication, avec différentes générations ayant des traits distinctifs qui influencent leur comportement en interaction.

Quelles générations sont identifiées dans l’étude de la communication interculturelle?

L’étude distingue quatre générations : les papyboomers, les babyboomers, la génération X et la génération Y, chacune ayant des caractéristiques spécifiques qui influencent leur interaction.