Le cadre théorique des essais de fatigue révèle des enjeux cruciaux pour la sécurité des matériaux dans des secteurs exigeants. Cette recherche innovante sur une machine automatisée promet de transformer les tests d’endurance, offrant une solution compacte et efficace pour des résultats fiables.

L’endurance des matériaux

Tests d’endurance

Les tests d’endurance permettent de connaître le comportement mécanique d’une pièce lorsqu’elle est soumise à des cycles répétitifs d’efforts.

D’un intérêt crucial pour les organes de sécurité utilisés dans les secteurs d’activité exigeants comme l’aéronautique, le ferroviaire, le spatial, le militaire…etc.

Le principe des tests d’endurance est relativement simple puisqu’il consiste à reproduire de manière cyclique les contraintes mécaniques subies durant toute la durée de fonctionnement de la pièce.

Ces essais permettent notamment :

- De déterminer ainsi une durée de vie garantie.

- L’élaboration un calendrier de maintenance préventive adapté.

- D’optimiser la conception de la pièce pour améliorer sa robustesse et sa fiabilité.

Courbe d’endurance (courbe de Wöhler)

La courbe ou diagramme de Wöhler est appelée courbe S-N (Stress vs Number of cycles, c’est-à-dire contrainte en fonction du nombre de cycles) dans les pays anglo-saxons.

Dans l’industrie et le génie civil, elle est d’un emploi courant pour estimer le degré d’endommagement lié à la fatigue des matériaux.

La courbe de Wöhler est le plus ancien diagramme qui permette de visualiser la tenue de la pièce ou des matériaux dans le domaine de fatigue.

Cette courbe définit une relation entre la contrainte appliquée 𝜎 et le nombre de cycles à la rupture N.

En pratique, la courbe de Wöhler est généralement donnée pour une probabilité de rupture P = 0,5.

Dans l’essai de fatigue, la courbe de Wöhler est déterminée à amplitude constante conformément à la norme DIN 50100, elle est ensuite divisée en plages :

Les zones sont délimitées au moyen du nombre de cycles d’oscillation N :

- Fatigue à faible nombre de cycles 100 à 30.000 cycles.

- Fatigue à grand nombre de cycles environ de 2.000.000 cycles.

- Résistance à la fatigue jusqu’à infini.

Le diagramme nous permettra alors de lire le nombre maximum de changements de charge pour une amplitude de charge déterminée.

Celui-ci dépend des propriétés du matériau, de la force et du type de chargement (charge de compression ondulée, charge de traction ondulée ou charge alternée).

Pour la tracer, on réalise généralement des essais simples qui consistent à soumettre chaque éprouvette à des cycles d’efforts périodiques, d’amplitude de chargement constante Sa fluctuant autour d’une valeur moyenne fixée et à noter le nombre de cycles au bout duquel l’amorçage d’une fissure est observé, appelé ici nombre de cycles à rupture 𝑁𝑅 ; ceci est fait pour plusieurs valeurs de l’amplitude alternée 𝑆𝑎 et de R , le rapport de charge.

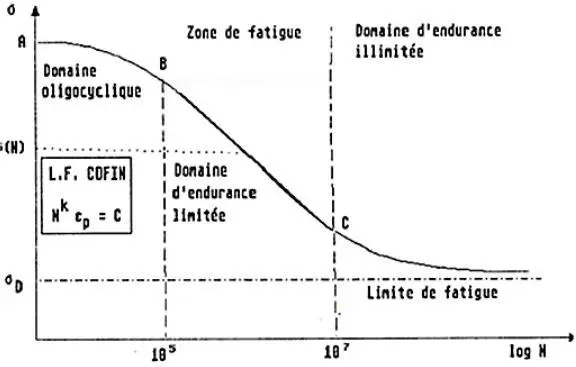

Figure 1.3 La courbe de Wöhler Cette courbe peut en général être décomposée en trois zones :

La zone AB, dite oligocyclique, qui correspond aux contraintes les plus grandes, supérieures à la limite d’élasticité où le nombre de cycles à la rupture s’étend de 0.5 jusqu’à 104 ou 105 (pour les aciers doux).

Dans cette zone, la rupture survient après un petit nombre d’alternances et est précédée d’une déformation plastique notable.

Par suite de l’amplitude de la contrainte maximale, chaque cycle d’effort entraîne une déformation plastique d’ensemble accompagnée le plus souvent soit d’un durcissement notable, soit d’un adoucissement du métal.

La zone BC, dite zone de fatigue ou d’endurance limitée, où la rupture est atteinte nombre de cycles compris approximativement entre 104 et 105,la rupture n’est pas accompagnée d’une déformation plastique.

La réponse de l‘éprouvette atteint dans ce cas un régime adapté élastique mais il peut y avoir de la déformation plastique durant les premiers cycles, mais au bout d’un certain nombre de cycles, elle reste constante.

La zone CD, dite zone d’endurance illimitée ou zone de sécurité, où D est un point pour les métaux ferreux qui est à l’infini.

La courbe de Wöhler présente généralement une variation de pente plus ou moins marquée autour de 106 à 107cycles, suivie d’une zone où la courbe tend vers une limite asymptotique parallèle à l’axe des N.

En dessous de cette valeur limite de 𝜎, notée 𝜎𝐷, nommé limite de fatigue ou limite d’endurance il n’y a jamais rupture par fatigue quel que soit le nombre de cycles appliqué.

Limite d’endurance

On remarque que la courbe présente une asymptote horizontale pour N tendant vers +∞.

Cela signifie que pour les amplitudes de contrainte 𝜎𝑎, faibles, on ne peut pas avoir de rupture en fatigue dans des délais raisonnables.

Certains matériaux, comme les alliages d’aluminium, semblent avoir une asymptote nulle, d’autres une asymptote positive appelée limite d’endurance et notée 𝜎𝐷.

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que les tests d’endurance et pourquoi sont-ils importants ?

Les tests d’endurance permettent de connaître le comportement mécanique d’une pièce lorsqu’elle est soumise à des cycles répétitifs d’efforts, ce qui est crucial pour les organes de sécurité dans des secteurs exigeants comme l’aéronautique et le ferroviaire.

Comment la courbe de Wöhler est-elle utilisée dans les essais de fatigue ?

La courbe de Wöhler, ou courbe S-N, est utilisée pour estimer le degré d’endommagement lié à la fatigue des matériaux, définissant une relation entre la contrainte appliquée et le nombre de cycles à la rupture.

Quelles sont les zones de la courbe de Wöhler ?

La courbe de Wöhler se décompose en trois zones : la zone oligocyclique, la zone de fatigue ou d’endurance limitée, et la zone d’endurance illimitée ou zone de sécurité.