L’immigration et l’émigration illégale

L’immigration illégale, connue aussi sous immigration clandestine ou parfois immigration irrégulière est l’entrée illégale, illicite ou discrète sur un territoire national d’étrangers n’ayant pas réalisé les démarches et les formalités attendues.

Cette dernière est considérée comme illégitime, elle se distingue de l’immigration régulière par l’existence de législation, de traités, de jurisprudences ou d’autres règlements qui peuvent être qualifiés parfois comme sévères, mis en place par des Etats-nations.

L’illégalité se caractérise par le fait que ces personnes « étrangères » ne possèdent pas des documents nécessaires ou n’aboutissent pas aux conditions requis par ces textes législatifs pour avoir l’autorisation d’entrée, ou bien par la poursuite du séjour après expiration des documents.

En fait, l’immigration informelle se caractérise par l’entrée à un pays d’une manière illégitime, tandis que l’émigration informelle se manifeste par le fait de quitter le territoire du pays d’origine sans avoir les conditions requises pour le faire.

L’impact sur le pays d’émigration :

Le motif économique est la principale cause de l’émigration clandestine. En réalité, les jeunes pensent qu’ils ne peuvent pas réaliser leur rêve dans leur pays, généralement en voie de développement, du coup, ils tendent à tout prix d’aller notamment en Europe, vue sa proximité géographique avec l’Afrique.

Les causes et les motivations des jeunes sont faites de perceptions et de pressions multiformes. Citons la réussite sociale de leurs proches qui vivent aux pays riches est l’un des plus grands catalyseurs de ce phénomène social.

Comme expliqué auparavant, ces derniers mettent leurs familles dans des conditions sociales très agréables, de belles maisons (investissement dans l’immobilier), des entreprises créées, des cotisations sociales, autrement, un train de vie enviable.

En vacances, ils circulent avec des voitures, ils distribuent généreusement de l’argents ou encore se marier. Ceci exerce sur eux une pression psychologique très forte et intensifie le désir de quitter le pays pour être parmi les « élus sociaux ».

Ce qui traîne à une pensée approfondie à l’émigration, parfois les conditions d’émigration légale peut apparaître comme très complexe, ou impossible à affranchir, des longues formalités, des garanties, un niveau d’études des filières précises, etc.

Alors, la plupart des jeunes pensent au chemin le plus court, l’illégalité, quant à elle, moins exigeante, ne consiste pas de longs processus, par contre un long chemin plein de danger.

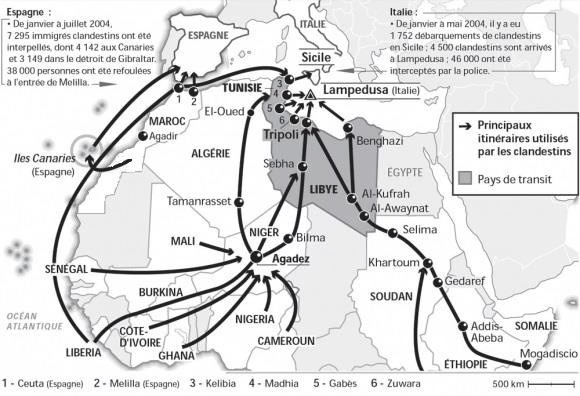

En effet, pour aller en Europe d’une manière clandestine il faut absolument passer par le Maghreb, comme étant au nord d’Afrique, ces pays sont la porte de la méditerranée, en d’autres termes, des pays de transit, d’importants flux de populations viennent annuellement, voire mensuellement d’Afrique noire se déploient à travers le Sahara vers le Maghreb en direction à l’Europe.

Les immigrés partent initialement du Sahel, des courants migratoires en augmentation constante, s’étendent dans toute l’Afrique de l’Ouest. Ils empruntent des itinéraires des segments revivifiés des anciens axes transsahariens, ensuite, ils contribuent à affermir la place de ceux- ci dans les courants d’échanges.

Ils recomposent les espaces urbains traversés et favorisent l’émergence de nœuds qui facilitent la circulation. Cette dernière marquée par la coexistence contrastée entre secteurs l’inhibant et d’autres la facilitant, aboutissant à une canalisation très sélective des flux, aux prix de détours fortement accusés qui fondent le privilège de l’itinéraire « agadézien », voilà, donc le carrefour quasi-exclusif des routes migratoires c’est la région d’Agadez23 comme nous avons démontré auparavant.

Les flux densifiant le contact entre Méditerranée et Afrique noire, ils sont générateurs de proximité, mais également de heurts et de conflits dans les pays maghrébins qui ne sont plus seulement des zones de transit, mais d’installation.

Agadez est la grande ville du Sahara nigérien, considérée comme carrefour migratoire par lequel transite l’essentiel de ces flux. Annuellement, elle enregistre un passage d’au minimum 65 000 migrants africains vers le Maghreb, tandis que ces derniers sont déjà estimés à deux millions et demi, seulement en Libye (Haddad,2000) et à près de 300 000 en Algérie (El Khabar, Alger, 08/01/2001).

La réactivation des circulations dans le Sahara et la jonction ainsi renouée avec le Sahel et l’Afrique noire, les pays maghrébins voient non seulement leur fonction de transit de flux migratoires s’intensifier et son rayon s’élargir mais ils deviennent aussi de plus en plus, pays d’immigration.

L’émigration africaine vers le Maghreb est devenue un fait massif et important dès le début des années quatre-vingt-dix, pour atteindre son apogée en 2000 à la veille des événements de septembre et octobre, le meurtre de 100 à 500 africains au cours de massacres perpétrés par des libyens.

Depuis, le désir des autorités d’arrêter cette immigration, surtout du côté libyen. En même que cette immigration prenait de l’importance et l’origine géographique des migrants se diversifiait.

Initialement sahélienne, elle est devenue sous la pression d’une poussée qui pousse toujours plus loin au Sud et plus largement africaine. Aujourd’hui, elle pousse à s’étendre à toute l’Afrique de l’Ouest, de loin, jusqu’aux rives du golfe de Guinée qui fournissent le plus gros des contingents de migrants.

De nos jours, le niveau minimal des flux de migrants transitent par Agadez peut être estimé à 65 000 par an dont 80% pour la Libye et 20% pour l’Algérie. Le Nigeria fournit à lui seul 45%, près de la moitié des flux, le Ghana près du tiers 30%.

Les nigériens ne représentent plus que 13% et les maliens 6%, aussi la migration d’une part estimable des premières relèves plus d’une migration saisonnière. Les tchadiens apparaissent de leur part dans les transits par Agadez (2% des passages).

En fait cet itinéraire est inhabituel pour ces derniers, seule la dégradation des conditions de sécurité a rabattu sur Agadez, ils ne représentent qu’une faible partie d’une migration tchadienne, traditionnellement importante vers la Libye, qui en majorité contourne le Tibesti et passe par Faya et de là à Koufra en Libye.

Les 5% restants se répartissent entre tous les pays d’Afrique de l’Ouest, principalement, le Burkina, le Bénin, la Guinée Bissau et le Cameroun qui fournissent aussi des contingents de migrants.

Également, nous retrouvons des migrants venus d’autres horizons africains, même si d’un nombre moins significatif, parfois moins d’une centaine, mais ils prennent leur part, venant surtout de Centrafrique, du Gabon, du Congo ou même de l’Afrique du Sud. C’est-à-dire l’étendue du rayonnement du carrefour migratoire agadézien.

Voici une carte démontrant la trajectoire que les immigrés clandestins prennent pour arriver au Niger, et passer par la région d’Agadez, ensuite la Libye ou l’Algérie pour atteindre la méditerrané.

Aussi, nous pouvons remarquer d’autres pays de transits pour atteindre la méditerrané, toujours passant par les pays du Maghreb ou d’Afrique subsaharienne, par exemple, le passage de la Somalie vers le Soudan et ensuite la Libye, ou passer par l’océan atlantique vers le nord du Maroc, parfois passer directement du Sahara marocain vers les Iles Canaries qui sont, actuellement sous l’administration d’Espagne.

La fonctionnalité de ce carrefour, comme nous pouvons remarquer sur la carte, est telle qu’il commence à être utilisé comme lieu de passage par les filières internationales d’immigration clandestine.

Ainsi que les réseaux pakistanais qui faisaient transiter leurs candidats à l’émigration clandestine en Europe par les pays de l’Est, commencent à utiliser le territoire algérien, via Agadez, pour fuir à la surveillance de leur itinéraire initial très médiatisé et beaucoup surveillé.

L’itinéraire inédit, avec un détour qui ressemble un rond-point spectaculaire, montre les bouleversements spatio-temporels introduits par les mobilités actuelles, dont la mobilité des frontières elle-même.

L’ambiguïté caractérise le statut légal de cette immigration, ce mouvement migratoire n’est pas organisé par les Etats ; il se structure à la base et certains migrants jouent un rôle dans cette structuration, réinvestissant leur expérience de la mobilité.

Toutefois, elle est tout à la fois tolérée et livrée à l’informel, vital pour ce pays parmi les plus pauvres au monde, où s’organise légalement le voyage pour une émigration clandestine.

C’est de la gare routière que partent, en public et sous contrôle policier, des camions dans lesquels s’entassent plus de 100 personnes, sous couvert d’« agences de voyages » ayant pignon sur rue et dûment enregistrées comme transportant des migrants vers les pays du Maghreb.

La police tient, en principe, une comptabilité de ces flux, aussi clandestins soient-ils, puisque le passage des migrants, taxé, est devenu une source de revenus. Ce travail est normalement facilité par les « agences de voyages » qui jouent le jeu en contrepartie de la légalité de leur commerce.

Au côté libyen, l’ambiguïté l’on s’accommode parfaitement du statut informel de cette immigration tolérée, sollicitée mais non légalisée.

Un texte officiel bilatéral, nigéro-libyen, régisse cette migration date de 1967 (Aboubacar, 1979) et il ne s’agissait alors que d’une migration circonscrite, telle qu’elle était définie, se limitait aux seuls travaux agricoles et était saisonnière.

Aucune disposition légale concrète, depuis, ne prend en compte la réalité migratoire sauf des déclarations d’intention politique telles que par exemple « la liberté de circulation » pour les africains en Libye inscrite dans la charte de la Communauté des Etats sahélo-sahariens (COMESSA), mais dont le caractère vague et général laisse les migrants soumis à l’aléatoire.

Celui de contrôles policiers qui servent à contenir cette immigration dans le sud où elle est nécessaire aux travaux de mise en valeur agricole dans les conditions dures, la sévérité des contrôles policiers s’accroisse à mesure de la montée des migrants vers le nord.24

Photo des immigrés traversant le « carrefour d’Agadez ».

________________________

23 Référence non fournie dans le texte original

24 Référence non fournie dans le texte original