L’érythropoïèse : définition, morphologie et régulation

Chapitre II

L’érythropoïèse

L’ensemble des mécanismes qui assurent le renouvellement continu et régulé des globules rouges.

Chaque jour 200 milliards de GR sont produits par la moelle osseuse de l’adulte sain, afin de compenser les pertes physiologiques et l’élimination des GR vieillis (= hémolyse physiologique).

Les premières cellules de la lignée (érythroblastique) apparaissent dans le mésoblaste embryonnaire.

A partir du second mois de gestation, elle s’effectue dans la rate et le foie puis dans la moelle osseuse ou c’est le lieu de l’érythropoïèse après la naissance.

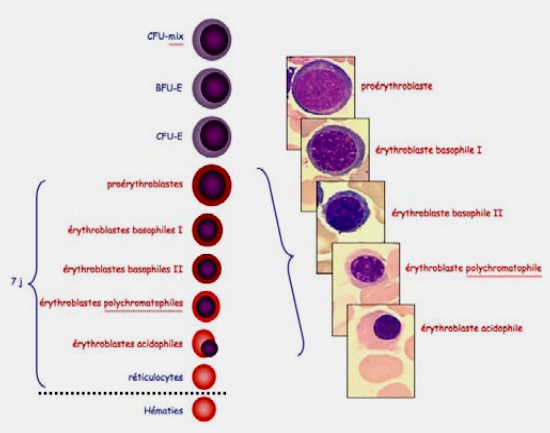

* Au cours de cette différenciation on observe:

- réduction progressive de la taille cellulaire et de la taille du noyau

- condensation progressive de la chromatine

- perte progressive de la basophilie cytoplasmique au profit de l’acidophilie = diminution progressive de la quantité d’ARN (bleu) et accentuation progressive de la synthèse d’Hb [à l’état normal le noyau reste toujours rond, le plus souvent centrocellulaire]

Les étapes de l’érythropoïèse et la morphologie de l’érythropoïèse

| Type cellulaire | Diamètre (µm) | Chromatine | Nucléole | Couleur |

| Proérythroblaste | 15 – 20 | Très fine | Visible | Basophile |

| Erythroblaste basophile | 12 – 18 | Fine | Absent | Basophile |

| Erythroblaste polychromatophyle | 12 – 18 | 2 paisse | Absent | Violacé |

| Erythroblaste acidophile | 8 – 12 | Très dense | Absent | Rouge violacé |

| Réticulocyte | 8 – 10 | Pas de noyau | Absent | Acidophile+ Réticulum |

| Hématie adulte | 7 – 8 | Pas de noyau | Absent | Acidophile |

Régulation de l’érythropoïèse

Parmi les éléments nécessaires à l’érythropoïèse on citera surtout le fer, les folates, la vitamine B12 et les androgènes.

Parmi les facteurs de croissance hématopoïétiques on a vu le rôle de facteurs non spécifiques qui interviennent surtout aux stades initiaux : IL3, GM-CSF, IL9 et IL11.

L’érythropoïétine est le facteur de croissance majeur de l’érythropoïèse :

Hormone glycoprotéique: codée par chromosome 7, contenant 15% acide sialique

Production:

- cellules endothéliales péri-tubulaires du rein, à 90%.

- foie à 10%

Concentration sanguine: 10 à 20 mU/ml (1U = 12,5 ng)

Contrôle de la sécrétion: diminution de la PaO2

Effets médullaires:

- prolifération et différenciation CFU-E

- stimulation synthèse Hb

- accélération sortie médullaire des réticulocytes

Chapitre III

Les globules rouges

Le globule rouge ou hématie ou érythrocyte (GR) est une cellule qui anucléée, qui contient une solution d’hémoglobine (Hb): c’est ce pigment respiratoire qui transporte l’oxygène des poumons vers les tissus et est responsable de la fonction de l’hématie.

Le GR provient des érythroblastes de la moelle osseuse, et de la maturation finale du réticulocyte.

Un système enzymatique interne relié à la glycolyse assure la protection de l’Hb et de la membrane contre l’oxydation.

Durée de vie du GR = 120 jours (épuisement progressif de l’équipement enzymatique).

2. Morphologie générale et données quantitatives

2.1. Morphologie

GR dans les vaisseaux sanguins = petits disques souvent biconcaves, de 2μm d’épaisseur et 7μm de diamètre GR sur frottis sanguin coloré =petits éléments sans noyau ayant l’aspect d’un disque avec centre clair.

En pathologie, diverses anomalies peuvent s’observer les plus importantes sont:

- taille: anisocytose, microcytose ou macrocytose.

- coloration: hypochromie (couleur plus pâle), polychromatophilie (mélange de GR colorés en beige rosé et d’autres en un autre teinte, souvent bleutée).

- inclusions : corps de Howell-Jolly (fragment d’ADN correspondant à un chromosome perdu par le noyau lors d’une mitose; un seul par hématie

- forme: poïkilocytose; sphérocytes, ovalocytes, schizocytes, drépanocytes, dacryocytes (= hématies en larmes: toutes maladies avec splénomégalie et/ou myélofibrose).

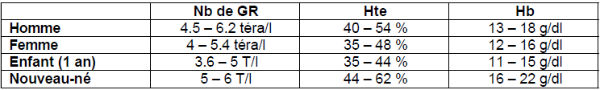

2.2. Données quantitatives : la numération globulaire

VGMde l’adulte = 80 – 100 fl (10 x Ht / Nb de GR)

TCMH = 27 – 32 pg (10 x Hb/ Nb de GR); correspond à la teneur ou masse d’Hb contenue dans un GR (peu utilisée).

CCMH = 32 – 36 g/dl (100 x Hb / Ht); correspond à la concentration de la solution d’Hb à l’intérieur du GR.

NB: Les valeurs normales de l’hémogramme sont toujours à interpréter selon l’âge et le sexe du patient.

Réticulocytes = 0.5 – 2% des GR, restent 02 à 03j après deviennent GR matures, et contiennent encore quelques organites. Leur taux va définir les capacités de régénération de la moelle osseuse.

[irp posts= »10093″ ]

3. Structure du globule rouge

3.1. La membrane

essentielle dans maintien forme et assurant la déformabilité (plasticité), ce qui permet passage de capillaire de Ø < au sien.

Plasticité du GR: viscosité interne en relation avec quantité et qualité de Hb.

Comporte double couche phospholipidique.

3.2. Métabolisme et enzymes érythrocytaires

Le GR doit produire de l’énergie pour 2 objectifs principaux :

- Maintenir l’intégrité de la membrane, pour assurer le maintien de l’équilibre ionique par fonctionnement des pompes Na+, Ka+, ATP ase qui nécessitent de l’ATP

- Maintenir l’Hb sous sa forme active, c’est-à-dire réduite (= fer à l’état divalent). Normalement, chez l’adulte, il y a moins de 1% de méthémoglobine (=fer à l’état trivalent).

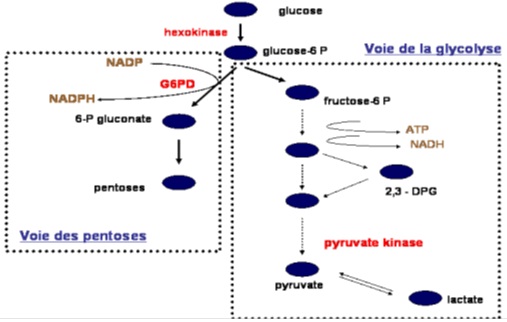

Métabolisme du Glucose

90% Glycolyse anaérobie: Formation ATP, NADH, 2,3DPG.

10% voie des pentoses: formation NADPH

3.2.1. Principales enzymopathies érythrocytaires

Touchant la glycolyse anaérobie

Toutes les enzymes de ce cycle peuvent être retrouvées déficitaires et être à l’origine de pathologies. La principale est le déficit en Pyruvate Kinase (PK) (autres déficits = glucose phosphate isomérase, glucose 3 phosphate glycérate Kinase, 2,3 diphosphate glycérate mutase.)

Touchant le shunt des pentoses

Déficit en G6PD (plus rarement déficits dans le système de réduction du glutathion).

Hémoglobine

L’hémoglobine, principal constituant du globule rouge, fixe l’oxygène au niveau des alvéoles pulmonaires et le libère au niveau des tissus utilisateurs; le flux sanguin des hématies est sous la dépendance du rythme et de la pression cardiaque.

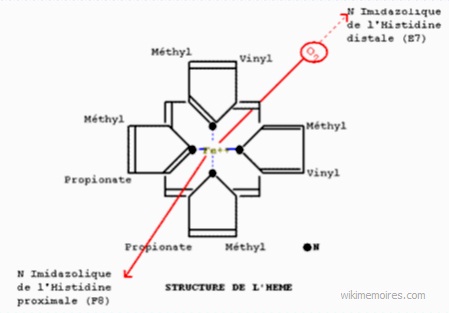

L’hème et la globine

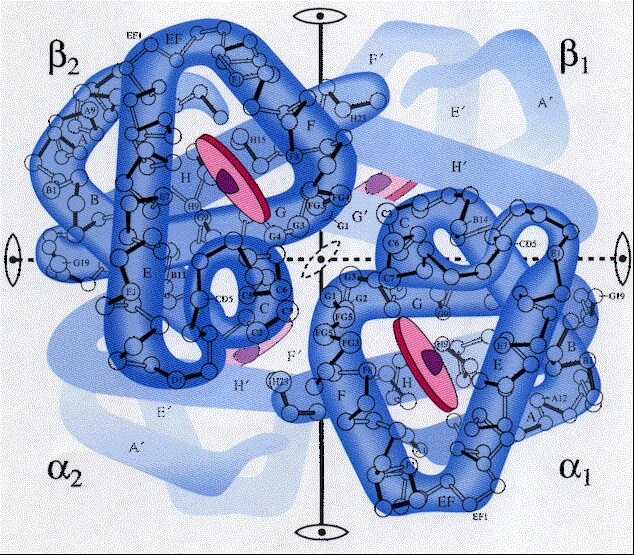

Une partie protéique = la globine, et une structure cyclique organique complexe comportant un groupement prosthétique = l’hème [l’hème est formé par la protoporphyrine, à laquelle est liée un atome de fer à l’état ferreux].

La protoporphyrine est constituée par quatre noyaux pyrroles unis par les ponts méthényles.

Le fer en position centrale de l’hème se lie aux quatre atomes d’azote du noyau protoporphyrinique et forme deux autres liaisons de part et l’autre du plan de l’hème:

- L’une avec l’O2, qui ne peut se lier que si le fer est à l’état ferreux [lorsque le fer est à l’état ferrique = méthémoglobine qui est incapable de fixer l’O2].

- L’autre avec une chaîne polypeptidique de globine.

Chaque complexe hème + globine forme une sous unité : les quatre sous-unités s’adaptent les unes aux autres pour former un tétraèdre = la molécule d’hémoglobine.

Hémoglobine normale chez l’adulte

- Hb A (alpha2 bêta2) 97 %

- Hb A2 (alpha2 delta2) 1 – 3 %

- Hb F (alpha2 gamma2) < 1 %