Le cadre théorique de la communication interculturelle révèle des mécanismes de défense insoupçonnés dans le contexte congolais. Cette recherche innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies mixtes, promet de transformer notre compréhension des dynamiques socioculturelles et de leurs implications profondes.

De ce premier courant, nous pouvons donc retenir que la culture est construite comme le site central d’une tension entre des mécanismes de domination et de résistance selon les contextes idéologiques. Ainsi, pour Armand Mattelart et Erik Neveu34, appréhender les contenus idéologiques d’une culture n’est rien d’autre que saisir, dans un contexte donné, en quoi les systèmes de valeurs, les représentations qu’elles recèlent œuvrent à stimuler des processus de résistance ou d’acceptation du monde social tel qu’il est.

C’est à travers les catégories de l’idéologie et de l’hégémonie qu’est problématisée la fonction politique des cultures tant dans les travaux sur les cultures d’aujourd’hui que dans leur exploration historique. L’attention portée à la dialectique des résistances et des dominations explique aussi l’importance lentement prise par l’étude des médias dans le champ des Cultural Studies.

Par ailleurs, dans le domaine de la communication interculturelle émergé vers le début du XXe siècle jusqu’à ce jour, certains chercheurs ont mené des réflexions sur les déterminants culturels ainsi que les mécanismes apparaissant lors de la rencontre entre les individus ou les groupes humains d’origines culturelles et ethniques différentes. Pour des raisons bien évidentes, nous avons recensé treize études réparties selon les approches psychologique, sociologique, sociolinguistique, sémio-pragmatique et ethnographique.

Du point de vue psychologique, nous avons retenu quatre études de communication interculturelle, à savoir celles de Richard Clément35, Viviane Bidou-Houbaine36, Mustapha Belabdi37 et Véronique Schoeffel38.

Dans leur article sur les « Effets acculturatifs du support social en situation de contact intergroupe », Richard Clément et ses collaborateurs39 ont cherché à comprendre comment la communication interculturelle affecte les changements identitaires et l’ajustement psychologique. Différents facteurs selon ces auteurs semblent impliqués dans des interactions complexes. En situation de contact interculturel, des variables comme l’importance sociale de son propre groupe et des autres groupes présents de même que le support social reçu des membres de son propre groupe et des membres d’autres groupes se combinent de différentes façons pour influencer l’identité des personnes, le stress qu’elles vivent et leurs tendances à la dépression. Ces tendances aident à mieux comprendre comment l’ajustement psychologique peut varier chez les membres de divers groupes dans la société.

Sous la direction de Viviane Bidou-Houbaine40, le groupe de recherche « Cofromi »41 a lancé un programme de recherches permettant de mieux comprendre les « mécanismes discriminatoires non conscients dans la communication interculturelle ». Cette recherche s’est basée sur l’analyse conversationnelle. Les chercheurs ont enregistré, en situation réelle, des entretiens entre conseillers d’orientation de missions locales et les jeunes. L’analyse des données recueillies lors de cette enquête a révélé trois groupes de mécanismes discriminatoires ci-après.

Le premier mécanisme concerne la discrimination liée à la différence perceptible, visible ou saillante. Par exemple, un noir parmi des blancs est étranger, inhabituel et déroutant. Cette saillance a pour effet la « déroutinisation ou perte des repères et codes habituels de communication », ce qui peut entraîner une perturbation de la communication et donc une moindre efficacité du personnel.

Le deuxième mécanisme concerne la discrimination liée à la position sociale. Il s’agit de l’autre perçu en tant qu’agent social, par exemple la représentation prototype de l’immigré. On est alors dans un rapport de dominant-dominé, voire actif-passif ou favorisé-défavorisé. L’autre n’a pas vraiment sa place en tant que sujet. On lui enlève sa position d’acteur. C’est ce qu’on appelle « l’agentisation » qui conduit à une dévalorisation, c’est-à-dire la non-reconnaissance des compétences de l’autre et la non-prise en considération de ses projets.

Le troisième groupe de mécanismes est lié à l’appartenance communautaire. Dans ce cas, on perçoit l’autre comme étranger affilié à un groupe différent. Dans ce cadre, nos « stéréotypes sont réactifs ». L’autre n’est pas considéré comme une personne à part entière mais comme membre d’une communauté. On se situe alors dans un rapport intergroupe avec tout ce que cela comporte en termes de « préjugés et stéréotypes », de « non-prise en considération de la situation particulière de la personne ». Il sied de noter que ces trois mécanismes peuvent se manifester séparément ou ensemble. On les retrouve chez tous les individus et ils fonctionnent de manière inconsciente dans une situation d’interculturalité.

Mustapha Belabdi42, dans sa recherche sur le processus d’intégration de nouveaux immigrants marocains au Québec, voudrait savoir « comment les immigrants marocains se perçoivent par rapport aux autres Marocains demeurant au pays ». L’analyse des perceptions que les immigrants se font de la société d’accueil lui a permis de valider son hypothèse selon laquelle la perception de l’immigrant du déplacement historique lié au changement effectif du mode de vie et de la prise de conscience de l’entrée dans une dynamique sociale relationnelle différente, avec un statut juridique et un statut social pour le moins autres que les leurs, constitue la première étape du processus d’intégration à la société d’accueil. C’est un facteur important de l’insertion socioéconomique des immigrants.

En milieu scolaire, Véronique Schoeffel43 a constaté que la pluralité culturelle des acteurs scolaires engendre des difficultés de communication. En effet, certains cadres d’interprétation permettent de mieux comprendre ces difficultés et d’en repérer les enjeux. La chercheuse a dénombré deux facteurs explicatifs, à savoir : la perception et la résistance au changement dans une situation de communication interculturelle.

Pour le premier facteur, la perception, l’éducation que nous recevons et la culture dans laquelle nous évoluons nous donnent un sens et développent en nous des perceptions, des attitudes et des fonctionnements liés à ce cadre. Lorsqu’apparaît une discordance entre les messages, les valeurs centrales, les normes et les attitudes des uns et des autres, les défis liés à la communication interculturelle surgissent.

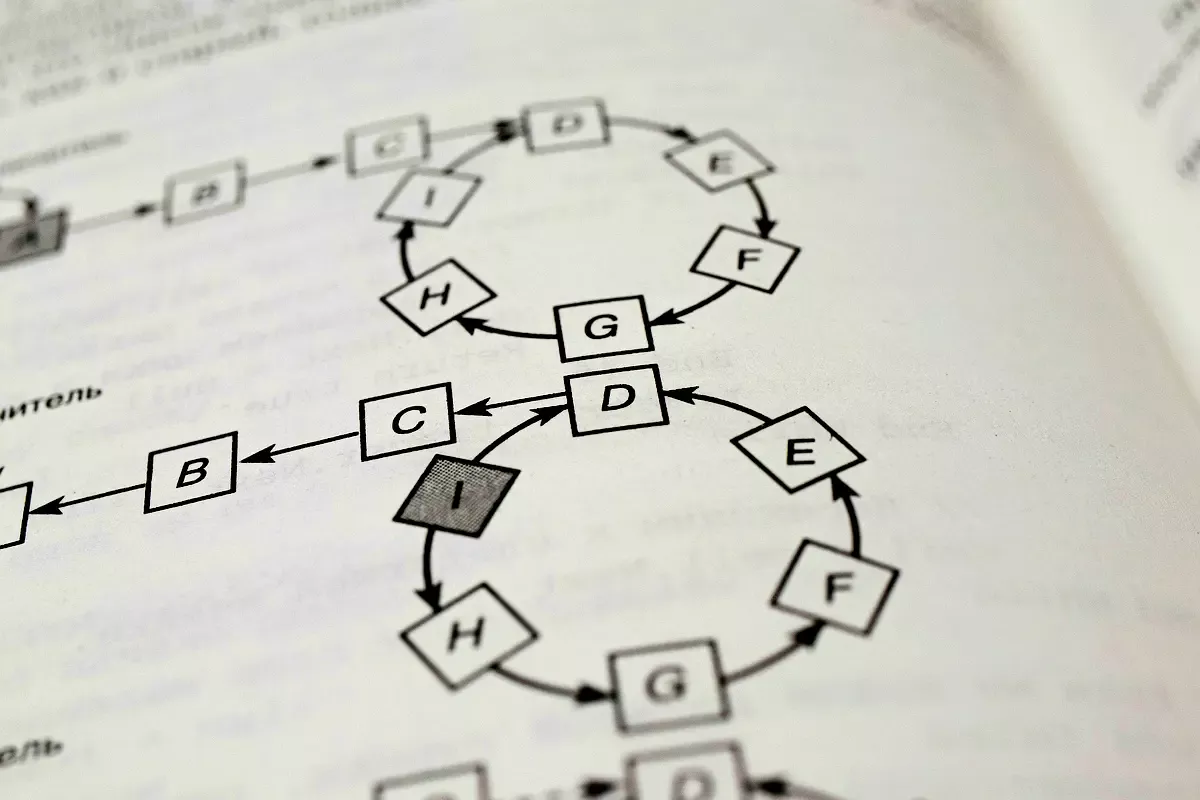

Pour le second facteur, la résistance au changement est perceptible auprès de tous les acteurs sociaux, même ceux du monde scolaire. La première réaction des humains face au changement est l’« élan de conservation ou conservative impulse en anglais ». Le deuxième fait est que les humains entrent dans la situation nouvelle immédiatement après le changement. Ce changement est un événement extérieur qui nécessite un processus intérieur avant la pleine entrée dans la phase « post-changement », ce qui nécessite très souvent des difficultés entre les formes de communication (linéaire-circulaire, verbale-non verbale, formelle et informelle) et les valeurs culturelles qui sont bien entendues étroitement liées à ce qui précède (individualisme-communautarisme, distance hiérarchique forte-faible, masculinité-féminité).

Du point de vue sociologique, nous avons noté deux études sur la communication interculturelle. Il s’agit de celles de Yolanda Onghena44 et de Minh Nguyet Nguyen45.

________________________

34 MATTELART, A. et NEVEU, A., op.cit, p. 11. ↑

35 CLEMENT, R. et alii cités par CHARBONNEAU, C., « La Psychologie interculturelle », in Revue québécoise de Psychologie, vol. 19, n° 3, 1998, p.71. ↑

36 BIDOU-HOUBAINE, V., « La formation à la communication interculturelle : Un moyen d’agir contre les discriminations non intentionnelles », in GARNIER, P. (dir), Interculturalité et lutte contre les discriminations, Actes du colloque, Agora, Centres sociaux, 10 décembre 2004, pp. 15-20. ↑

37 BELABDI, M., Communication interculturelle et processus d’intégration des nouveaux immigrants marocains au Québec, Thèse de doctorant en Sciences de l’information et de la communication, Université du Québec, Montréal, janvier 2010, pp. 1-342. ↑

38 SCHOEFFEL, V., « La communication interculturelle dans le champ scolaire », document téléchargé le 26 mars 2010, URL : http://www.ecoles-en-sante/ch/data/data_295.pdf ↑

39 CLEMENT, R. et alii, op.cit, p.71. ↑

40 BIDOU-HOUBAINE, V., op.cit, pp. 15-20. ↑

41 COFROMI : Centre des ressources sur les relations interculturelles, les migrations, la lutte contre les discriminations, formations des acteurs sociaux et économiques. ↑

42 BELABDI, M., op.cit, pp. 1-342. ↑

43 SCHOEFFEL, V., op.cit, pp.1-2. ↑

44 ONGHENA, Y., « De l’identitaire à l’interculturel », in CIDOB, n°73-74, Mai-Juin 2006, pp. 331-358 et ONGHENA, Y., « Volonté de nouvelles frontières, absence d’anciennes frontières ? », in CIDOB, n°82-83, Septembre 2008, pp. 257-263. ↑

45 NGUYEN, M.N., La communication interculturelle des Vietnamiens francophones en insertion professionnelle : éthiques culturelles et coopération, Thèse de doctorat en sciences de l’information et de la communication, Bourgogne, Université de Bourgogne, Septembre 2011, pp. 1-314. ↑

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les mécanismes de défense dans la communication interculturelle au Congo?

L’article identifie plusieurs mécanismes de défense socioculturelle, notamment la discrimination liée à la différence perceptible et la position sociale.

Comment la communication interculturelle affecte-t-elle l’identité et l’ajustement psychologique?

Selon Richard Clément et ses collaborateurs, la communication interculturelle affecte les changements identitaires et l’ajustement psychologique à travers des interactions complexes influencées par des facteurs sociaux.

Quelle approche est adoptée pour étudier la communication interculturelle dans le contexte congolais?

L’étude adopte une approche de psychologie interculturelle et utilise le modèle orchestral de la communication, combinant des méthodologies qualitative et quantitative.