Le profil épidémiologique de l’asthme est analysé dans cette étude rétrospective, mettant en évidence une prévalence de 1,2 % des cas aux urgences de l’HGR Charité Maternelle à Goma. Les résultats soulignent les facteurs de risque et les caractéristiques démographiques des patients asthmatiques.

CHAPITRE I.

GENERALITES SUR L’ASTHME

ANATOMO-PHYSIOLOGIE DES VOIES RESPIRATOIRES [15]

Les voies respiratoires ou voies aériennes (calque de l’anglais « airways »), sont des conduits qui permettent le passage de l’air entre l’extérieur du corps et les poumons, depuis le nez et/ou la bouche jusqu’aux alvéoles pulmonaires, au cours de la ventilation.

On distingue les voies respiratoires supérieures, se composent du nez, des fosses nasales, de la bouche et du pharynx (carrefour aérodigestif), qui sont extrathoraciques et les voies respiratoires inférieures, qui sont intrathoraciques, composées d’une zone de conduction( larynx, la trachée, bronches souches et lobaires, bronchioles terminale : 16ième génération bronchique), cette zone est encore appelée espace mort anatomique, et d’une zone d’échange, respiratoire ou fonctionnelle ( Des bronchioles respiratoires aux alvéoles : 23ième génération de l’arbre bronchique).

Certains auteurs distinguent 3 au lieu de 2 zones, cette 3ième est dite transitionnelle et comprise entre la zone de conduction et celle d’échange [16].

HISTO-PHYSIOLOGIE DES VOIES RESPIRATOIRES [17].

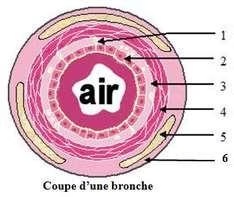

Les structures histologiques de la trachée et des bronches sont très proches, elles sont composées de plusieurs couches ou tuniques :

- Une muqueuse, composée d’un épithélium cilié (2) et de cellules caliciformes productrices de mucus (1) ; celui-ci retient les diverses particules inhalées pendant l’inspiration, tandis que les cils évacuent l’ensemble vers les voies digestives par le biais du pharynx ;

- Une sous-muqueuse, qui sécrète également du mucus (3), et qui présente des muscles lisses (4) et des vaisseaux sanguins ;

- Une tunique médiane, composée d’anneaux cartilagineux incomplets (pour permettre à l’œsophage, juste derrière, de se dilater au passage du bol alimentaire) (5) qui assurent la rigidité de la trachée et des bronches ;

- Une adventice, composée de tissu conjonctif (6) et renferme les vaisseaux sanguins et les nerfs.

Source : https://www.assistancescolaire.com

Légende

- Cellules caliciformes

- Epithélium cilié

- Mucus

- Muscles lisses (de REISSESSEN)

- Anneaux cartilagineux

- Adventice

Figure 1. Coupe transversale d’une bronche : histologie de la bronche.

Au fur et à mesure de la diminution de leur diamètre, les bronchioles présentent de moins en moins de cartilage, de cils et de cellules à mucus : leur structure histologique se modifie pour ressembler de plus en plus à celle des tissus de la zone respiratoire.

Les muscles lisses en forme d’anneau des bronches et des bronchioles permettent le contrôle de leur diamètre : bronchoconstriction ou bronchodilatation.

Quatre types cellulaires entrent dans la constitution de l’épithélium trachéal et des grosses bronches [18]. Ce sont :

- Les cellules ciliées;

- Les cellules caliciformes;

- Les cellules basales;

- Les cellules de KULTCHITZKY.

RAPPEL IMMUNOLOGIQUE

L’asthme est une réaction de type I de la classification des réactions d’hypersensibilités de GELL et COMBS. Si les mécanismes immunologiques (IgE et autres) qui sous-tendent l’allergie respiratoire sont demeurés longtemps mystérieux, leur connaissance est actuellement mieux établie. Quelle que soit l’expression clinique de l’allergie respiratoire, ont été démontrées une synthèse accrue d’IgE spécifique et une réaction locale, liée à l’accumulation dans la muqueuse respiratoire de lymphocytes T, d’éosinophiles surtout, mais de mastocytes et de cellules monomacrophagiques. L’activation de ces cellules et les molécules qu’elles synthétisent explique à la fois les lésions histologiques observées et l’entretien de cette inflammation. Le rôle d’anticorps non IgE n’est plus d’actualité [19], [20].

DEFINITIONS DE QUELQUES CONCEPTS

L’Epidémiologie : c’est une branche de la médecine qui étudie les différents facteurs intervenant dans l’apparition et l’évolution des phénomènes de santé [21].

L’asthme : Pour l’époque moderne, le « Traité de l’asthme » de John Floyer, publié en 1698 et qui se base, en partie, sur sa propre expérience, serait le premier manuel médical traitant intégralement de l’asthme [22].

Selon GINA (Global Initiative For Asthma), l’asthme est une maladie hétérogène, généralement caractérisée par une inflammation chronique des bronches. Elle est définie par des symptômes respiratoires tels que sifflements, dyspnée, oppression thoracique et toux, qui varient dans leur intensité et dans le temps, associés à une obstruction bronchique variable [1]. Asthme sévère quand il s’agit d’un asthme nécessitant un traitement par corticostéroïdes inhalés (CSI) à forte dose et un deuxième médicament de contrôle afin d’éviter son «non contrôle» ou qui reste « non contrôlé» malgré ce traitement [23].»

Atopie : Aptitude qu’a un individu à synthétiser des IgE spécifiques vis-à-vis des allergènes de son environnement. (> 50 % des asthmatiques surtout les asthmes débutant à l’enfance).

Prévalence : nombre de cas déclarés d’une maladie divisé par la population totale, sur une période donnée ou à un moment défini [24].

ETHIOPATHOGENIE ET CLASSIFICATION DE L’ASTHME BRONCHIQUE

1. ETHIOPATHOGENIE DE L’ASTHME [25]

Les facteurs qui influent sur le risque d’asthme peuvent être divisés en deux groupes [23] :

Ceux qui causent le développement de l’asthme : C’est notamment l’atopie (génétique)

Ceux qui déclenchent les symptômes d’asthme : On a entre-autres : Pollution de l’air extérieur / intérieur, Allergènes (Poils, plumes, pollens, moisissures,…), Agents sensibilisants professionnels (Essence, farine,…), Activité physique, Facteurs psychologiques, Facteurs pharmacologiques, Le reflux gastro-œsophagien (RGO), Obésité, Tabagisme, Les infections, Autres (certains aliments,…)

Ces facteurs éthiologiques de l’asthme se classifient en facteurs individuels et environnementaux (Polluants).

- Facteurs de risque individuels: Prédisposition génétique, Hyperréactivité bronchique, Sexe, Obésité, Psychologie

- Facteurs de risques environnementaux: Ils sont multiples et peuvent agir de façon isolée ou associée, comme :

- Fortes concentrations d’allergènes (domestiques et environnementaux): facteur de sensibilisation des individus et de déclenchement de l’asthme.

- Infections virales ou bactériennes qui touchent les voies aériennes supérieures (rhinites, pharyngites…) ou le poumon (bronchites, pleurésies, pneumonies…)

- Tabagisme (actif et passif) : La fumée de tabac provenant de cigarettes, de cigares ou de pipes à chicha est un des principaux facteurs déclenchant de l’asthme. La fumée de tabac endommage les cils vibratiles bronchiques ce qui permet à la poussière et au mucus de s’accumuler et d’entraver la circulation de l’air dans les voies respiratoires. Le tabagisme passif est une cause majeure du développement de l’asthme chez l’enfant.

- Pollution domestique (poussières de maison, poils d’animaux, pollens…) et atmosphérique (polluants chimiques, irritants…)

- Exposition professionnelle : On pense que les agents sensibilisants professionnels provoquent 1 cas d’asthme sur 10 chez les adultes en âge de travailler.

Ex : La farine pour les boulanger, les enzymes de Bacillus subtilis pour les fabricants de détergents, poussières de café en grains, du thé, protéines d’œuf et papaïne pour les transformateurs d’aliments, poussières de bois pour les menuisiers charpentiers, etc…

- Grossesse : D’après une étude suédoise (2013), des niveaux élevés d’exposition au pollen au cours du dernier trimestre de grossesse augmentent de 35 % le risque d’asthme précoce chez l’enfant [26].

- Facteurs hormonaux [27] : Une publication (2002) faite à partir des données d’une étude épidémiologique française (EGEA) visant à évaluer la part de certains facteurs environnementaux et génétiques de l’asthme sévère (et de l’allergie) a confirmé le rôle de facteurs hormonaux dans la sévérité de l’asthme ; notant aussi qu’un indice de masse corporelle élevé était également associé à la sévérité de l’asthme chez les femmes ayant eu des règles précoces (deux facteurs susceptibles d’avoir comme cause une perturbation hormonale). « Des associations sont apparues entre des marqueurs d’allergie (éosinophiles, IgE, atopie) et des événements hormono-dépendants chez les femmes (asthme prémenstruel, ménopause et contraceptifs oraux).

A la puberté l’amélioration de l’asthme est inconstante.

2. CLASSIFICATION DE L’ASTHME BRONCHIQUE

Selon la sévérité des crises, Il existe deux grandes typologies d’asthme [1], [28] :

| Tableau : Classification de l’asthme bronchique | |

|---|---|

| Type et sous types | Caractéristiques |

| Asthme intermittent | Il n’y a aucun symptôme entre les crises qui sont peu fréquentes. Les symptômes peuvent apparaître au cours d’un effort ou d’un stress par exemple. Ils sont occasionnels et brefs. |

| Asthme persistant | Les symptômes de l’asthme restent perceptibles entre les crises. Un traitement de fond est instauré en fonction de l’intensité et de la fréquence des symptômes. On dénombre trois sous-types d’asthmes persistant |

| Asthme persistant léger | Les symptômes ou la prise de bronchodilatateur ont lieu 1 à 2 fois par semaine. L’asthme nocturne est présent au moins deux fois par mois. |

| Asthme persistant modéré | les symptômes sont quotidiens ainsi que le recours au bronchodilatateur. L’asthme nocturne est présent au moins une fois par semaine |

| Asthme persistant sévère | Les symptômes sont permanents. L’asthme nocturne est fréquent. Les activités physiques sont limitées par l’asthme |

L’évolution de l’asthme est capricieuse et aucune règle précise sur son devenir ne peut être formellement établie.

L’évolution de l’asthme dépend des nombreux facteurs qui interviennent dans le déclenchement des crises. Le risque d’évolution vers une forme sévère peut, le plus souvent, être évité par un traitement médicamenteux adapté et régulièrement suivi ainsi que par des mesures de prévention simples relatives à l’environnement comme l’arrêt du tabac et l’éloignement des allergènes responsables des crises. Toutefois, certaines formes d’asthme peuvent, malgré une prise en charge de qualité, évoluer de façon moins favorable.

D’après le phénotype on a 2 types d’asthmes :

- Asthme Allergique

- Asthme non allergique

- Autres sous-types : Bronchospasme induit par l’effort / asthme induit par l’exercice (AIE), l’asthme professionnel, l’asthme sensible à l’aspirine (AINS), asthme par RGO et l’asthme infectieux

1. ASTHME ALLERGIQUE

Autrefois appelé asthme extrinsèque, L’asthme allergique commence généralement au cours de l’enfance.

Les patients asthmatiques allergiques (patients atopiques) ont:

Une histoire positive d’atopie familiale et d’asthme,

Des antécédents de symptômes d’asthme à la suite d’une exposition à un allergène

Des tests cutanés positifs aux aéro-allergènes courants [29].

2. ASTHME NON ALLERGIQUE

L’asthme non allergique ou « intrinsèque » n’est pas rare. Il apparaît souvent à un âge plus avancé que l’asthme allergique ou « extrinsèque ». Une prédominance féminine est classique, ainsi que l’association à une polypose naso-sinusienne, une intolérance à l’aspirine et une moindre corticosensibilité imposant le plus souvent le recours à une corticothérapie orale. Par définition ces patients n’ont pas d’antécédents personnels d’allergie, les tests cutanés sont négatifs pour les aéroallergènes testés. Selon les séries, 10 à 40 % des asthmes sont « intrinsèques [18].»

Les patients : – N’ont pas d’antécédent d’atopie familiale

- N’ont aucun antécédent de symptômes provoqués par un allergène

- Ont des tests cutanés négatifs aux allergènes communs

- Ont un taux normal d’IgE

Toutefois, des études récentes ont mis en évidence le rôle des IgE dans l’asthme allergique et non allergique.