Les perspectives futures en communication révèlent des mécanismes de défense socioculturelle cruciaux dans le contexte congolais. Cette recherche innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies mixtes, transforme notre compréhension des dynamiques communicationnelles, avec des implications significatives pour les échanges interculturels.

- Facteurs psychologiques de l’acteur social

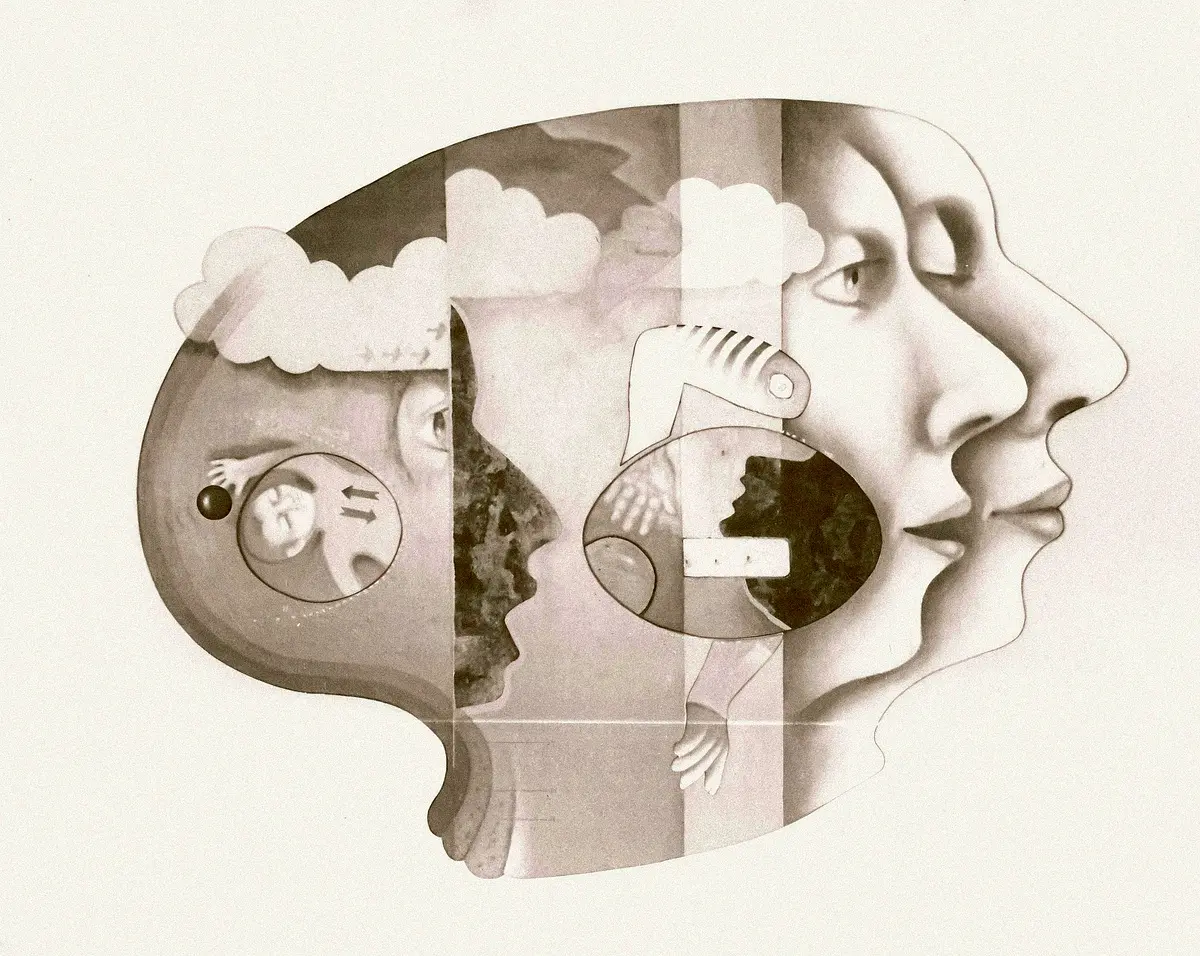

On ne peut pas analyser le phénomène de communication, surtout interculturelle, sans mettre l’accent sur la dimension psychologique de l’être humain. Cette dimension est très importante, car tout individu qui communique met en branle ses fonctions psychiques. Le champ de la psychologie étant particulièrement étendu, il est hors de question d’entrer ici dans le détail de cette dimension, nous allons donc examiner seulement deux variables : les fonctions ou processus psychiques et la personnalité des acteurs sociaux.

- Fonctions psychiques de l’acteur social

Comme il vient d’être dit, tout individu qui communique met en branle ses processus psychiques. Ces processus se repartissent entre autre par le système cognitif. Il correspond au système mental des individus, au traitement des données, au type de logique, de liaisons mentales, de raisonnement. Ce système est lie à la formation qu’ils ont reçue.

Le système cognitif des individus détermine le langage utilisé ainsi que l’organisation logique de l’expression. Il affecte par conséquent l’organisation logique des messages transmis. Les différences entre les systèmes cognitifs des individus en interaction impliquent une adaptation de l’émission en fonction de la cible (récepteur). Pour aborder facilement cette question, nous avons fait référence aux approches de Kurt Zadek Lewin219, Fritz Heider220, Léon Festinger221, Richard Brandler et John Grinder222.

Selon Kurt Zadek Lewin223, dans sa théorie du champ psychologique, l’individu fonctionne comme un organisme sous tension. Un individu X est soumis à des forces dues à des causes externes (environnement) et internes (besoins, attentes…). Ces forces définissent un système de tensions. Toute tension génère un besoin spécifique : réduire ladite tension pour revenir à un état d’équilibre. La réduction des tensions détermine les comportements du sujet. La force négative provoque au contraire une tension psychologique négative (répulsion) qui détermine un besoin spécifique : éviter ou rompre la relation. Le comportement résultant sera par exemple : être agressif, détourner le regard,… ; ce comportement d’évitement constitue le jeu des défenses.

219KAUFMANN, P., Kurt K. Lewin : Une théorie du champ dans les sciences de l’homme, Paris, Vrin, 2002, pp. 1- 382.

220HEIDER, F., The psychology of interpersonal relations, New-York, Wiley, 1958, pp. 1-322.

221FESTINGER, L., A theory of cognitive dissonance, Stanford, Stanford University Press, 1957, p. 9.

222BRANDLER, R. et GRINDE, J., Un cerveau pour changer : Programmation Neurolinguistique, L’Homme, Paris, 2005, pp.1-307.

223KAUFMANN, P., op.cit, pp. 1-382.

Dans sa théorie de l’équilibre cognitif, Fritz Heider224 affirme que dans une situation donnée, un individu est confronté à des forces positives et négatives, ayant pour origine d’autres individus, des normes, des croyances, etc. Lorsqu’éclate un conflit entre les besoins résultant de ces différentes forces, c’est-a-dire une impossibilité de satisfaire à la fois des besoins générant approche et évitement, l’individu va adopter un comportement visant au maintien ou au rétablissement de l’équilibre entre les forces en présence, sous peine de provoquer une tension interne qui mette en danger son équilibre psychique.

La théorie de la dissonance cognitive élaborée par Léon Festinger225 en 1957 montre que l’existence simultanée d’éléments de connaissance qui ne s’accordent pas (dissonance) entraîne de la part de l’individu un effort pour les faire, d’une manière ou d’une autre, mieux pour s’accorder (réduction de la dissonance).

Quelques approches récentes, telle que la P.N.L développée en 1975 par Richard Brandler et John Grinder226 de l’Université de Santa Cruz, ont proposé de nouveaux éclairages sur l’organisation du système cognitif des individus. Ainsi, nous percevons (par nos sens) des stimuli variés, mais les informations brutes qui nous sont ainsi transmises sont traitées mentalement (par notre cerveau) et donc décodées. Ce décodage peut introduire par rapport à la réalité perçue des variations pouvant aller jusqu’a des déformations très importantes.

Nous avons tous un système de représentation sensorielle préférée avec lequel nous communiquons : visuel, auditif et kinesthésique (sensitif). Si nous voulons communiquer avec l’autre, nous devons nous programmer sur son canal préférentiel et employer des techniques linguistiques permettant de déceler et d’éclaircir les impressions du discours dues aux omissions, généralisations et distorsions. Ces techniques reposent sur cinq questions clés227 : Tout / vraiment tout ? Qui précisément ? Mieux / mieux que quoi ? Il faut / sinon ? Faire / comment précisément ?

Enfin, la P.N.L permet de mettre à jour les croyances, valeurs et critères d’une personne pour réussir à la convaincre de changer de comportement ; également elle met en valeur les incongruences du discours, c’est-à-dire les contradictions entre les paroles d’une personne et son état intérieur.

224HEIDER, F., op.cit, pp. 1-322.

225FESTINGER, L., op.cit, p. 9.

226BRANDLER, R. et GRINDE, op.cit, pp.1-307.

227MAGAKIAN, J.L. (dir.), 50 fiches pour comprendre la gestion stratégique des ressources humaines, Bréal, Rosny, 2003, p. 13

- Personnalité de l’acteur social

Plusieurs types de personnalités influencent d’une façon importante les relations en milieu social. Carl Gustav Yung a démontré que l’être humain possède dès sa naissance des préférences qui le servent pour orienter son énergie, percevoir le monde, prendre des décisions et gérer sa vie.

- Notions

Selon Salvatore Maddi228, la personnalité est un ensemble de caractéristiques et de tendances qui déterminent les points communs et les différences de comportement psychologique (pensées, sentiments et actions) des gens, comportement qui présente une continuité dans le temps et ne peut être aisément attribué aux seules pressions sociales et biologiques du moment.

La personnalité est une caractéristique relativement stable et générale de la manière d’être et d’agir d’une personne dans sa façon de réagir aux situations présentes. Cinq critères déterminent alors cette caractéristique, à savoir229 :

- L’unité, c’est-à-dire se comporter et réagir comme un tout cohérent ;

- L’identité renvoyant à la continuité ou consistance de la personne dans le temps ;

- La vitalité ou le dynamisme, la vigueur et l’énergie que la personne déploie dans ses activités ;

- La conscience de soi ou la capacité de la personne à percevoir d’une manière réaliste et

à se représenter correctement à la fois sa vie intérieure et le monde extérieur ;

- Les rapports avec le milieu ambiant, c’est-à-dire la capacité de déterminer ses possibilités et ses limites et de régler ses comportements sur les circonstances.

Enfin, chaque personnalité s’exprime en termes de traits qui servent essentiellement à décrire quelqu’un et à prédire des comportements typiques, ils déterminent certaines tendances personnelles et des réactions typiques. Il est donc possible de se poser la question suivante : la personnalité a-t-elle un effet concret et observable sur le comportement du communicant ? Le point ci-dessous nous fournit les éléments de réponse à cette question.

- Dimensions explicatives de la personnalité

D’après les recherches menées en psychologie différentielle depuis Francis Galton230, Maurice Reuchlin231, Raymond Bernard Cattell232 jusqu’à ce jour, il a été conclu l’existence

228MADDI, S. cité par HELLRIEGEL, D. et alii. Management des organisations, De Boeck, Bruxelles, 1992, p.42.

229REUCHLIN, M., Histoire de la psychologie, Paris, PUF, 1991, p. 165.

d’un lien étroit existant entre la personnalité et le comportement humain, parce qu’il est établi que certaines dimensions de la personnalité sont reliées au comportement. Il s’agit notamment de l’introversion et de l’extraversion. Ces dimensions sont façonnées par l’environnement socioculturel.

Ces termes sont associés à la théorie de Carl Gustav Yung233 et aux travaux de recherche de Hans Eysenck234. Ceux-ci ont tourné autour de deux concepts : introversion et extraversion. L’introversion, c’est la tendance de l’esprit à se tourner vers lui-même et à marquer une grande sensibilité aux idées abstraites et aux sentiments personnels. Tandis que, l’extraversion, c’est la disposition d’une personnalité orientée vers les autres, les événements et les objectifs.

Les types introverti et extraverti se caractérisent chacun de façon particulière. L’introverti est un sujet timide, effacé, au comportement tranquille, introspectif, intellectuel, bien organisé, peu expressif quant aux émotions, attaché aux valeurs sûres, préférant de petits groupes d’amis intimes et cherchant à prévoir ce qui va se passer à long terme. Par contre, l’extraverti est un sujet à l’esprit grégaire et communicatif, social, vivant, impulsif, à l’affect de la nouveauté et du changement, insouciant et émotionnellement expressif. La vie courante est le théâtre d’individus extrêmement introvertis et extrêmement extravertis. La majorité des personnes présente un certain équilibre entre les deux tendances.

A présent, il convient de signaler que le comportement d’une personne se manifeste toujours dans une situation ou un contexte particulier. Il traduit une interaction complexe de la personne et se situation. Ainsi, pour le comprendre dans les environnements sociaux, il faut recourir à une approche interactionniste, c’est-à-dire étudier à la fois la personne et la situation dans laquelle cette dernière baigne.

________________________

219 KAUFMANN, P., Kurt K. Lewin : Une théorie du champ dans les sciences de l’homme, Paris, Vrin, 2002, pp. 1- 382. ↑

220 HEIDER, F., The psychology of interpersonal relations, New-York, Wiley, 1958, pp. 1-322. ↑

221 FESTINGER, L., A theory of cognitive dissonance, Stanford, Stanford University Press, 1957, p. 9. ↑

222 BRANDLER, R. et GRINDE, J., Un cerveau pour changer : Programmation Neurolinguistique, L’Homme, Paris, 2005, pp.1-307. ↑

223 KAUFMANN, P., op.cit, pp. 1-382. ↑

224 HEIDER, F., op.cit, pp. 1-322. ↑

225 FESTINGER, L., op.cit, p. 9. ↑

226 BRANDLER, R. et GRINDE, op.cit, pp.1-307. ↑

227 MAGAKIAN, J.L. (dir.), 50 fiches pour comprendre la gestion stratégique des ressources humaines, Bréal, Rosny, 2003, p. 13 ↑

228 MADDI, S. cité par HELLRIEGEL, D. et alii. Management des organisations, De Boeck, Bruxelles, 1992, p.42. ↑

229 REUCHLIN, M., Histoire de la psychologie, Paris, PUF, 1991, p. 165. ↑

231 MAURICE REUCHLIN, op.cit. ↑

232 RAYMOND BERNARD CATTELL, op.cit. ↑

233 CARL GUSTAV YUNG, op.cit. ↑

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les facteurs psychologiques influençant la communication interculturelle?

On ne peut pas analyser le phénomène de communication, surtout interculturelle, sans mettre l’accent sur la dimension psychologique de l’être humain.

Comment les processus psychiques affectent-ils la communication?

Ces processus se repartissent entre autre par le système cognitif, qui détermine le langage utilisé ainsi que l’organisation logique de l’expression.

Quelle est la théorie de l’équilibre cognitif de Fritz Heider?

Dans sa théorie de l’équilibre cognitif, Fritz Heider affirme que dans une situation donnée, un individu est confronté à des forces positives et négatives, et adopte un comportement visant au maintien ou au rétablissement de l’équilibre entre ces forces.