Les perspectives futures en communication révèlent des mécanismes de défense socioculturelle souvent méconnus dans le contexte congolais. Cette recherche innovante, alliant psychologie interculturelle et méthodologies variées, promet de redéfinir notre compréhension des dynamiques communicationnelles.

Section 5 :

Modélisation du cadre de référence théorique de notre recherche

Si « la communication doit être étudiée dans les sciences humaines selon un modèle qui lui est propre »365, et que, par ailleurs, « toute communication directe est interculturelle »366, il est donc nécessaire de construire un modèle répondant à ce champ théorique. Signalons que ce modèle constitue notre cadre théorique susceptible de nous guider dans la compréhension des phénomènes sous examen. Il est inspiré de l’axiome de métacommunication de l’Ecole Palo Alto : « on ne peut pas ne pas communiquer »367.

- Notions de modèle et processus de modélisation

Il existe plusieurs utilisations du mot modèle, surtout en mathématique, en physique et en sciences humaines. En sciences de la communication, cette considération théorique a été développée, entre autres, par Gilles Willet368 dans son article publié dans un ouvrage collectif intitulé La communication modélisée et Alex Mucchielli369 dans son ouvrage Etude des communications : Approche par la modélisation des relations.

361MUCCHIELLI, A. et NOY, C., op.cit, p. 47.

362Idem.

363DEMAZIERE, D. et DUBAR, C., Analyser les entretiens biographiques : L’exemple de récits d’insertion, Paris, Nathan, 1997.

364SCHWANDTS, T.A., op.cit, p. 118.

365WINKIN, Y. (dir.), op.cit, p. 22.

366DACHEUX, E., op.cit, p. 2.

367WATZLAWICK, P. et alii, op.cit, pp.45-48

368WILLET, G., « La modélisation », in WILLET, G. (dir.), La communication modélisée, Ottawa, Renouveau pédagogique, 1992, pp. 24-47.

369MUCCHIELLI, A., op.cit, 2004, pp.1-67.

Comme outil de description, de représentation et d’analyse, le « modèle » constitue donc un moyen de découvrir de nouvelles hypothèses, de définir des méthodes novatrices d’intervention, de corriger certaines erreurs ou insuffisances par rapport à la perception et à la compréhension d’une partie du réel et de prévoir des événements, si cela est possible. Le but serait de « formuler les redondances dans les relations, c’est-à-dire expliciter les significations des échanges qui interviennent entre tous les acteurs du système »370.

La modélisation est donc « la manière de vouloir analyser des phénomènes réels et de prévoir des résultats à partir de l’application d’une ou de plusieurs théories à un niveau d’approximation donné ; elle nécessite généralement d’être appréhendée par des vérifications

« in situ », lesquelles passent par le paramétrage et le calibrage »371.

Sidonie Gallot et Marie-Caroline Heïd372 affirment que certains chercheurs voient dans la modélisation un outil de réflexion primordial dans son analyse, un cadre interprétatif à partir duquel émerge le sens. D’autres par contre y voient une simplification du réel qui ne permet pas de restituer la complexité d’une situation. Toujours est-il utile qu’une modélisation tende effectivement à réduire un objet d’étude à certaines caractéristiques qui apparaissent comme pertinentes. Son utilisation n’a pas pour objectif de simplifier la complexité d’une situation, mais de rendre intelligibles des phénomènes qui le seraient difficilement à travers la multitude d’éléments du réel.

De son côté, Jean-Michel Bertholet373 a défini trois opérations reprises dans la figure n°01, intervenant dans tout processus de modélisation :

- la première, c’est la définition de matrice cognitive qui est un schéma d’intelligibilité.

Cette matrice comprend à la fois des « paradigmes épistémiques » (conception de ce que doit être la connaissance, les formes), des « pratiques » (théoriques ou empiriques) et les ressources théoriques (langages, schémas et théories) ;

- la deuxième, c’est la représentation à un niveau plus caché du réel (élaboration

représentative ou graphique) ;

- la troisième, c’est celle qui s’intéresse aux formes des lois dans le modèle de discuter de leurs limites (référent explicatif).

370MUCCHIELLI, A., op.cit, 2004, p. 20.

371WALES, J. (dir.), « Modélisation », document téléchargé le 01/12/2011, URL : http://www.wikipedia.org.

372GALLOT, S. et HEÏD, M.-C, op.cit, p. 10.

373BERTHOLET, J.M., L’intelligence en sciences sociales, Paris, PUF, 1990, pp. 1-249.

Figure n°01 : Schéma de la modélisation374

Phénoménographie

Phénoménotechnique

Phénoménologie

Paradigmes épistémiques Ressources théoriques

MODELE

(ou Concepts)

1ère étape : Matrice cognitive

2ème étape : Elaboration Représentative ou graphique

Construction

Application

Simulation

3ème étape :

Référent explicatif

Généralement, on classe les Modèles selon quatre types375 : cognitif, prévisionnel, décisionnel et normatif. Le modèle cognitif sert à représenter un système existant et à mettre en évidence ses propriétés structurelles ou fonctionnelles jugées les plus importantes et les plus intéressantes. Le modèle prévisionnel permet de prévoir le comportement d’un système dans une situation nouvelle à partir des connaissances que l’on possède sur ce système dans une situation donnée.

Le modèle décisionnel fournit des informations qui permettent de prendre des décisions optimales et d’atteindre ainsi les objectifs visés. Le modèle normatif indique comment faire quelque chose ou comment se comporter pour atteindre un but, ou encore il représente la manière la plus précise pour comprendre les propriétés souhaitées d’un nouveau système.

Un tel modèle doit être techniquement réalisable et cohérent. Il devrait aussi être socialement acceptable.

En effet, par rapport à l’objectif de notre travail, le modèle cognitif convient le mieux, car il est question ici de représenter un système existant et de mettre en évidence ses propriétés structurelles ou fonctionnelles jugées comme étant les plus importantes et plus intéressantes. Le paragraphe qui suit nous décrit ce modèle dans le contexte de notre recherche.

Pour conclure ce point, il est judicieux de faire remarquer avec Frédérick Wacheux376 que la volonté de comprendre les praxis dans leur complexité rend difficile toute tentative de modélisation. Le risque d’une conceptualisation ad hoc et d’une généralisation arbitraire guette toute recherche compréhensive ou constructiviste. C’est pour cette raison qu’une démarche empirique contextuelle se donne explicitement comme finalités d’expliquer les situations par

374MARTINAND, J.-L., « Introduction à la modélisation », p. 10, document téléchargé le 11 octobre 2012, URL : http://www.inrp.fr/Tecne/Rencontre/Univete/Tic/Pdf/Modelisa.pdf

375WILLET, G., op.cit, p. 24-47.

376WACHEUX, F., op.cit, p. 19.

des principes théoriques et de conceptualiser pour permettre à d’autres de produire des abstractions de moyenne portée. Le principe de conceptualisation théorique et pratique des études de cas résout, en partie, cette difficulté épistémologique. Toutefois, le paragraphe qui suit tente de mettre en place un cadre de référence théorique adapté à cette recherche.

- Modèle de notre recherche

Il vient d’être démontré dans les deux premiers chapitres que la « communication interculturelle » est un phénomène complexe, dans lequel plusieurs éléments interviennent. Son étude nécessite donc une modélisation. Pour nous, il s’agit d’une modélisation avec une double fonction. Elle permettra d’abord de décrire le phénomène en représentant sous forme visuelle les éléments les plus pertinents de la réalité sous examen. Ensuite, elle permettra de nous éclairer sur cette réalité et de prévoir ainsi le comportement (une fonction explicative et prédictrice). Cette modélisation se fera selon les trois opérations ci-après : la définition de la matrice cognitive, la représentation graphique du modèle et le référent explicatif. Les paragraphes ci-après décrivent à tour de rôle les différentes opérations.

- Définition de la matrice cognitive

Lors des échanges entre des personnes d’origine ethnique et culturelle différente, de nombreuses variables (démographiques, psychologiques et sociales) liées à la nature des acteurs sociaux sont susceptibles de construire les cadres d’interprétation devant les situations ou problèmes auxquels ils sont confrontés. Dans la vie courante, ce cadre d’interprétation appelé par Alex Mucchielli et Claire Noy377 « processus communicationnel de contextualité » permet aux acteurs sociaux de produire tant soit peu les phénomènes psychologiques divers, notamment les « mécanismes de défense socioculturelle » à travers les

« communications généralisées » et les « éléments de la contextualité situationnelle » en vue de sauvegarder consciemment ou inconsciemment leur patrimoine culturel. Il s’agit donc là du « paradigme épistémique » nécessitant une modélisation (une représentation schématique).

La théorie constructiviste constitue pour nous un cadre idéal pour construire à partir de ce paradigme un modèle compréhensif de référence en vue de fournir des explications sur les comportements des acteurs sociaux placés dans une situation d’échange interculturel permanente. Tel est le cas des Congolais originaires de différentes provinces, voire d’ethnies diverses, appelés à vivre ou à travailler ensemble. Il s’agit donc ici d’une « ressource théorique ».

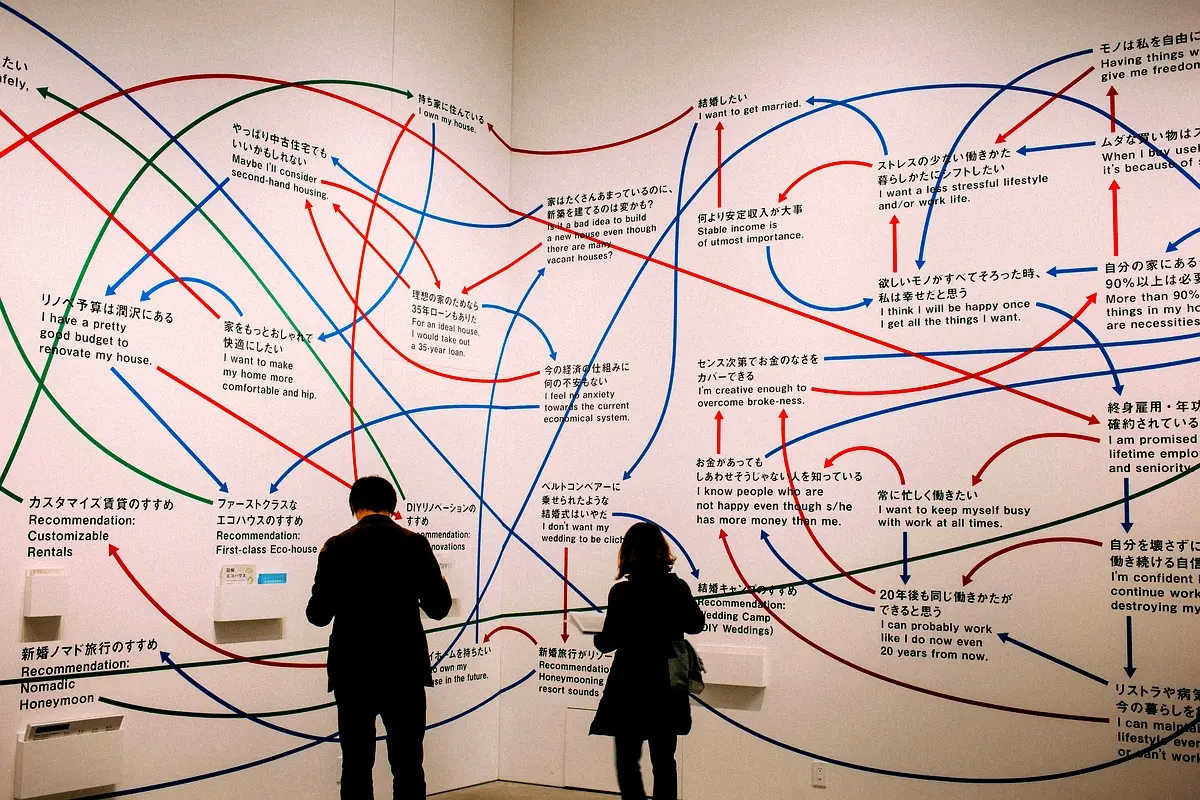

- Représentation graphique du modèle

En fonction de notre matrice cognitive, nous pouvons proposer le modèle de communication ci-après (voir la Figure n°02 dans la page suivante).

377MUCCHIELLI et NOY, C., op.cit, pp. 46-48.

Figure n°02 : Modèle de communication du point de vue de la psychologie interculturelle

Variables démographiques : âge et sexe

Environnement interculturel

Variables démographiques : âge et sexe

Variables psychologiques : fonctions psychiques et personnalité

Acteur social X

Interactions communicatives

Acteur social Y

Variables psychologiques : fonctions psychiques et personnalité

Variables sociologiques : statut et rôle, ethnie, province et nationalité

Mécanismes de défense socioculturelle :

- psychiques de base

- situationnels

- discriminatoires

- ethniques

Variables sociologiques : statut et rôle, ethnie, province et nationalité

[34_perspectives-futures-en-communication-interculturelle_1]

Source: URL

Eléments expressifs de mécanismes de défense socioculturelle :

- communication généralisée

- contextualité situationnelle

- Référent explicatif

Il s’agit ici de définir la loi qui régit les différentes composantes du modèle et d’en dégager les limites. Signalons que cette loi n’est rien d’autre que l’explicitation de notre hypothèse de recherche.

A cet effet, dans la communication interculturelle, les acteurs sociaux sont influencés par des variables diverses, notamment les variables démographiques, les variables psychologiques et les variables sociologiques. Ces variables interviennent constamment dans le processus communicationnel de contextualisation permettant à ces acteurs non seulement de construire les sens, les identités et les relations, mais aussi de produire des phénomènes psychologiques spécifiques comme les « mécanismes de défense » à travers les communications généralisées et situationnelles (contextuelles).

L’idée de base ici est que « toute communication interpersonnelle est interculturelle ». Ce modèle a subi les influences du courant de la psychologie interculturelle, ce qui semble être trop réducteur, puisque la communication, vu sa complexité, ne peut être réduite à un seul aspect. Toutefois, l’explication qu’il tente de fournir, quant aux variables qui déterminent la nature de la communication entre des individus d’origines ethniques et culturelles différentes ainsi que les relations de ces variables avec l’environnement, démontre encore une fois de plus le

« paradigme de l’hypertextualité de la communication » déjà évoqué par Jean-Chrétien Ekambo Duasenge dans son ouvrage intitulé Paradigmes de communication378. C’est donc le prolongement du modèle orchestral proposé par des scientifiques comme Théodore M. Newcomb379, George Gerbner380, Matilda et John Riley381.

Section 6 :

Conclusion partielle du troisième chapitre

Nous venons de mener dans ce troisième chapitre de notre posture scientifique. Il s’ensuit que le cadre paradigmatique de référence dans lequel s’inscrit notre recherche oriente le regard à la lecture de phénomènes complexes, car l’acteur social, qui à la fois sujet et objet communicant, est alors au cœur de la problématique.

Il agit selon ses intentions, ses conduites qui sont signifiantes et multi-causales et, de ce fait, l’étude de ces phénomènes ne peut se réduire à un schéma linéaire, ce qui nécessite une approche compréhensive inspirée de la psychologie interculturelle et constructiviste. Dans une position constructiviste, le chercheur est amené à construire les contextes interprétatifs aux émergences prévues.

378EKAMBO DUASENGE, J.-C., Paradigmes de communication, Kinshasa, Ifasic-éditions, 2004, pp. 81-108.

379NEWCOMB, T.M., op.cit, pp. 393-404.

380FISKE, J. (edit.), op.cit, pp. 24-28.

381RILEY, M. and RILEY, J., op.cit, pp. 537-578.

La connaissance du fonctionnement des processus de contextualisation primaire et communicationnel le paraît ici une exigence. La méthodologie qualitative semble alors être plus appropriée à ce type de quête ; parce qu’elle est caractérisée essentiellement par l’implication du chercheur dans le maniement de la technique à utiliser et dans la construction du cadre théorique, car il n’existe pas de théories puissantes. Toutefois, cette méthodologie éprouve également des limites. Aussi y sera-t-elle associée la méthodologie quantitative. Le quatrième chapitre décrit en détail ce cadre méthodologique.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les mécanismes de défense identifiés dans la communication interculturelle au Congo?

L’étude examine les mécanismes de défense socioculturelle dans le contexte congolais.

Comment la modélisation est-elle utilisée dans l’étude de la communication interculturelle?

La modélisation est utilisée comme outil de description, de représentation et d’analyse pour découvrir de nouvelles hypothèses et définir des méthodes novatrices d’intervention.

Quelle est l’importance du modèle théorique dans la recherche sur la communication interculturelle?

Le modèle théorique constitue un cadre susceptible de guider la compréhension des phénomènes sous examen et de formuler les redondances dans les relations entre les acteurs du système.