Les perspectives économiques CEMAC révèlent des résultats inattendus sur l’impact de la monétisation de la dépense publique, avec des effets variés selon les États. Cette étude critique propose des recommandations essentielles pour optimiser la gestion fiscale et renforcer la stabilité politique dans la région.

Les stratégies d’implémentation macroéconomiques révèlent des impacts surprenants de la monétisation de la dépense publique sur les performances des États de la CEMAC. Cette étude met en lumière des résultats contrastés, essentiels pour repenser la gestion fiscale et garantir la stabilité politique dans la région.

B. La CEMAC Sur le plan macroéconomique

Comme dans toute économie, la monnaie, les ressources naturelles ainsi que la population représentent des variables assez pertinentes pour le processus de développement d’un État ou d’une communauté. C’est pour cette raison que nous allons présenter un bref aperçu de ces éléments dans la zone CEMAC. Dans le cadre de cette sous-section, nous allons d’abord présenter les richesses de la communauté (1) avant la monnaie dans la sous-région (2).

Les richesses de la zone CEMAC

Dans cette sous-section, nous présentons les richesses de la CEMAC. En effet, les richesses d’un pays influent évidement sur le niveau de vie des citoyens, et peuvent varier entre le volume des produits naturels, certaines variables macroéconomiques, des densités de populations et capable de s’étendre jusqu’aux frontières géographiques.

La population

La sous-région CEMAC est composée d’environ 54 millions d’habitants avec des densités de population variables. La Guinée et le Gabon sont les pays les moins peuplés de la zone. Cependant, en comparaison avec d’autres sous-régions du reste de l’Afrique, la taille de la population de la CEMAC est la plus petite. Le tableau suivant donne l’évolution de la population en 2018.

Tableau 01 : Population par pays de la CEMAC, 2018

Pays | Cameroun | Congo | Gabon | Guinée | RCA | Tchad |

Population en 2018 | 25216261 | 5244363 | 2119275 | 1308966 | 4666375 | 15477727 |

Taux de croissance de la population | 2 ,65 | 2,62 | 264 | 3,72 | 153 | 3,07 |

Source : Rapport Banque Mondiale, 2018

Produits naturels

La zone CEMAC dispose d’une large variété de produits agricoles et de minerais inexploités. La République du Congo, détient la deuxième plus grande forêt du monde ainsi que de grandes réserves en eau. Or, la région reste la moins développée du continent en termes d’infrastructures, de transport, d’énergie et de technologie qui, restent des défis pour la production et le développement socio-économique.

L’Afrique centrale est riche en ressources naturelles telles que le pétrole, l’or, l’étain, la bauxite, l’uranium, le bois et le minerai de fer. En outre, le Tchad, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon sont connus pour être parmi les dix premiers producteurs de pétrole d’Afrique mais, ses quelque 54 millions d’habitants restent l’un des plus pauvres au monde.

[7_strategies-implementation-pour-la-cemac-en-2024_4]Graphique 04 : Répartition des richesses naturelles en CEMAC

Source : Rapport BEAC, 2019

Malgré la grande possession de ressources naturelles et un groupement colonial similaire, les déplacements dans cette région sont assez difficiles en raison de l’absence de routes commerciales naturelles, ce qui les rend relativement isolés les uns des autres. De plus, les maladies récurrentes d’origine hydrique et la désertification dans la région (principalement au Tchad) constituent un défi pour la production alimentaire.

Titres publics

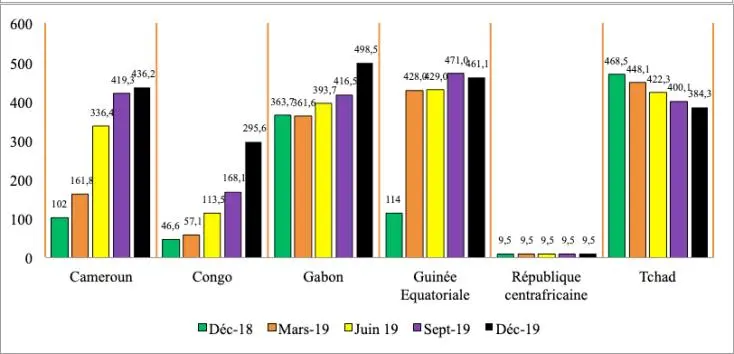

L’encours de la dette sur le marché des titres publics (Bons du Trésor assimilables (BTA) et Obligations du Trésor assimilables (OTA)) des États membres de la CEMAC est demeuré en constante augmentation. Il a désormais passé la barre de 2 000 milliards pour atteindre 2 085 milliards au 31 décembre 2019, en hausse de 10,65% par rapport à la situation à fin septembre 2019 et de 88,83% comparativement à la même période un an auparavant.

La hausse de l’encours des titres publics a été observée pour trois Trésors émetteurs : Cameroun, Congo et Gabon. En République Centrafricaine, l’encours des titres est resté constant sur toute la période, tandis qu’en Guinée Équatoriale et au Tchad il a légèrement diminué entre le troisième et le quatrième trimestre 2019.

Les titres en circulation dans la CEMAC sont demeurés essentiellement détenus par les banques et spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), qui ont concentré 98,10% de l’encours des titres à fin 2019 (rapport BEAC, 2019). Les investisseurs institutionnels et les personnes physiques détenaient à peine 2% des titres en circulation, voire graphique.

Graphique 05 : Évolution des encours des titres publics entre décembre 2018 et décembre 2019 (en milliards de FCFA)

Graphique 05 : Évolution des encours des titres publics entre décembre 2018 et décembre 2019 (en milliards de FCFA)

Source : Rapport BEAC/ CRCT

Dette publique

S’agissant de l’endettement public, les mesures de consolidation budgétaire inscrites dans les programmes financiers signés avec le FMI et la mobilisation plus importante des recettes non pétrolières ont amélioré les ratios de la dette. Ainsi, le rythme d’accroissement de la dette publique a ralenti, l’encours de la dette est revenu à 49% du PIB (dont respectivement 31,4% pour la dette extérieure et 17,7% pour la dette intérieure), contre 50,9% du PIB un an plus tôt (soit respectivement 31,7% pour la dette extérieure et 19,2% pour la dette intérieure).

En revanche, le ratio du service de la dette publique sur les recettes budgétaires s’est situé à 20% en 2019, contre 15% en 2018, et celui du service de la dette publique rapporté aux exportations de biens et services est remonté à 10,1% en 2019, contre 7,5% en 2018 (rapport BEAC, 2019).

Graphique 06 : Taux d’endettement publique extérieur (dette publique extérieure/PIB)

[7_strategies-implementation-pour-la-cemac-en-2024_6]

Sources : Rapports Administrations Nationales et BEAC, 2019

Le produit intérieur

D’après les estimations faites par les services de la BEAC, la croissance économique de la CEMAC a été de 2,1% en 2019, contre 1,8% en 2018, sous l’effet d’une légère progression des activités du secteur pétrolier, conjuguée avec un maintien du rythme de progression des activités dans le secteur non pétrolier.

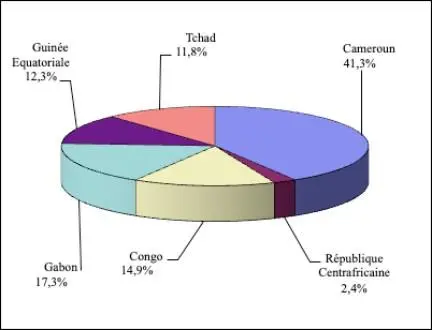

Graphique 07 : Répartition du PIB courant de la CEMAC en 2019

Graphique 07 : Répartition du PIB courant de la CEMAC en 2019

Source : Rapports Administrations Nationales et BEAC (2019)

Le Cameroun et le Gabon sont économiquement dominants dans la région. Avec la plus grande représentativité économique, le Cameroun dispose de 41,3% du PIB total de la CEMAC. Néanmoins, en termes de revenu par habitant, la Guinée équatoriale et le Gabon occupent la tête de liste des ménages à revenu élevé de la région avec respectivement 14 540 USD et 7 407 USD.

Bien que le revenu par habitant au Cameroun soit de 1 180 USD, il s’agit toujours d’une économie à faible revenu. En valeur nominale, la croissance du PIB de la CEMAC a ralenti de 3,2%, à 54696,9 milliards, contre 6,3% en 2018.

Par pays, il a évolué comme ci-après : Cameroun: +5,2%, à 22601 milliards, soit 41,3% du PIB de la Communauté en 2019, contre 40,5% en 2018 ; République Centrafricaine : +5,5%, à 1301,1 milliards, représentant 2,4% du PIB de la CEMAC, contre 2,3% en 2018 ; Congo : +1,3%, à 8166,5 milliards, soit 14,9% du PIB de la Communauté en 2019, contre 15,2% en 2018 ; Gabon : +7,1%, à 9473,6 milliards, équivalant à 17,3% du PIB de l’ensemble des pays de la sous-région, après 16,7% en 2018 ; Guinée Équatoriale : -4,1%, à 6724,4 milliards, correspondant à 12,3% du PIB de la CEMAC, contre 13,2% en 2018 ; Tchad : +0,9%, à 6430,3 milliards, comptant pour 11,8% du PIB de la Communauté, contre 12% en 2018.

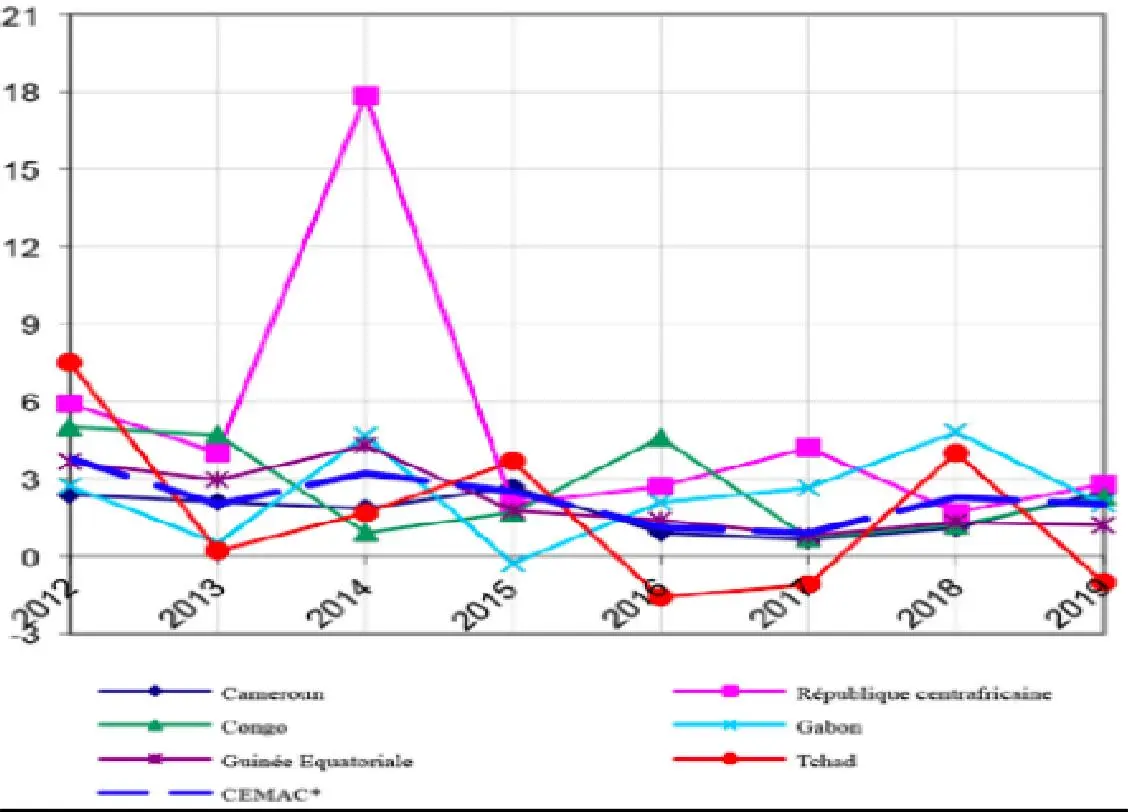

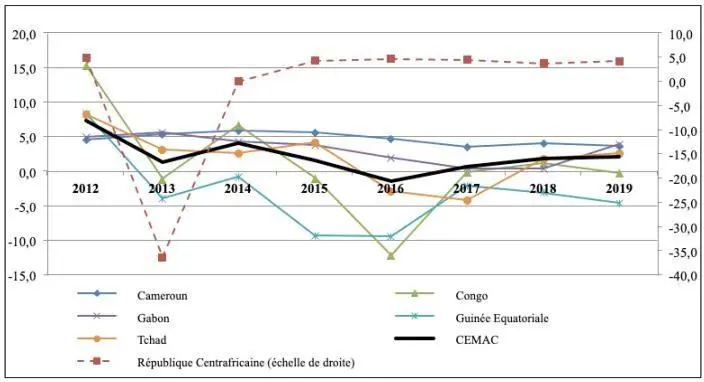

Graphique 08 : Évolution du PIB réel de 2012 à 2019 (Variation annuelle en pourcentage)

Graphique 08 : Évolution du PIB réel de 2012 à 2019 (Variation annuelle en pourcentage)

Sources : Rapports Administrations Nationales et BEAC (2019)

Les frontières géographiques de la CEMAC

La CEMAC partage ses frontières avec toutes les autres régions du continent, ce qui rend l’organisation très importante sur le plan économique :

- À l’Ouest par la CEDEAO et la CEN-SAD ;

- À l’Est par l’EAC, le COMESA, l’IGAD et la CEN-SAD ;

- Au Sud par la SADC et GPDL ; et au Nord par l’UMA (Cameroun ahcmf5, 2022).

Par ailleurs, la vaste diversité ethnique dans la CEMAC, plus qu’un défi d’intégration, a souvent engendrée une instabilité dans la sous-région. Pour maintenir la paix et la stabilité, certains États d’Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé, au Cameroun en 1994 puis ont adopté un pacte de non-agression et sont partis pour former une institution en 1999 à Yaoundé connue sous le nom de Conseil pour la paix et la sécurité en Afrique centrale (COPAX) (Cameroun ahcmf5, pp. 2-5, 2022).

[7_strategies-implementation-pour-la-cemac-en-2024_9]Graphique 09 : Frontières géographiques des organisations régionales en Afrique

Source : CERPESC

La monnaie dans la sous-région

Pendant la période de colonisation, le CFA était utilisé pour désigner les colonies françaises africaines. Cette monnaie a été utilisée au milieu des années 1940 comme un moyen d’éviter l’instabilité monétaire et de préserver les taux de change entre les zones AEF, AOF et le dollar à une époque où le franc français a été dévalué au stade final de la Seconde Guerre mondiale.

Au lendemain de cette guerre, deux maisons d’émission ont vu le jour et elles étaient chargées de superviser cette monnaie. Néanmoins, le sens initial du CFA a été modifié par les pays d’Afrique centrale pour désigner la Coopération Financière Africaine et rebaptisé en Afrique de l’Ouest la Communauté Financière Africaine. À présent, les principaux membres de la zone franc CFA sont la France et les deux unions économiques et monétaires africaines issues de la BCEAO et de la BCEAC.

La monnaie leur a donné un avantage sur les autres régions du continent en ce sens qu’à travers la crise économique du milieu des années 1980, les économies utilisant le franc CFA ont connu une croissance plus élevée du PIB réel et un taux d’inflation plus faible, tout en développant des déséquilibres macroéconomiques plus importants contrairement aux autres économies de la région subsaharienne.

Le franc CFA d’Afrique centrale (XAF) est resté fortement ancré d’abord au franc français et maintenant à l’euro à 655,96 XAF par euro, ce qui souligne les avantages d’un taux de change fixe mis en évidence par Mundell. Dans le but de renouer l’intégration économique au sein de la sous-région et entre les deux zones du Franc CFA, les dirigeants de ces sous-régions se sont réunis à Port Louis, Maurice en octobre 1993 pour mettre en place une politique douanière commune appelée Organisation pour l’Harmonisation des Droit des affaires en Afrique (OHADA). Cette politique consiste en des lois commerciales et des institutions qui visent à renforcer la croissance économique dans les deux régions, à encourager la diffusion de la bonne gouvernance et à promouvoir le commerce intérieur et international par des investissements directs étrangers.

La création de la CEMAC a été une étape très importante dans le processus d’intégration régionale en Afrique centrale et reposait sur les idées de promotion de l’intégration régionale et d’efficacité des politiques dans toute la région. La justification de l’intégration économique des États d’Afrique centrale repose principalement sur des hypothèses telles que :

- L’intégration économique intronisera un hyper développement régional ainsi qu’un canal par lequel l’économie régionale sera intégrée dans le système économique mondial, ce dernier donnant ainsi plus de crédibilité au pouvoir économique de la sous-région sur la scène internationale ;

- La communauté fera voir en hausse le niveau d’investissement du secteur privé, ainsi que le niveau de vie de la population moyenne, et transformera la région ;

- Un tel rassemblement économique a un impact positif sur le produit national brut (PNB) de tous ses États membres par un accroissement de la taille des marchés, la performance des institutions au sein des États membres et une augmentation des économies d’échelle

- La théorie de l’union douanière de VINER suggère que l’élimination des tarifs par l’intégration augmentera non seulement la taille du marché, mais conduira également à la création de commerce et augmentera le degré de commerce qui se produit dans la région ;

- Une autre raison est liée à l’histoire des pays membre. Car l’intégration en Afrique centrale remonte à l’époque coloniale et, à ce titre, toute intégration actuelle est considérée comme la continuité de leur passé historique et colonial commun ;

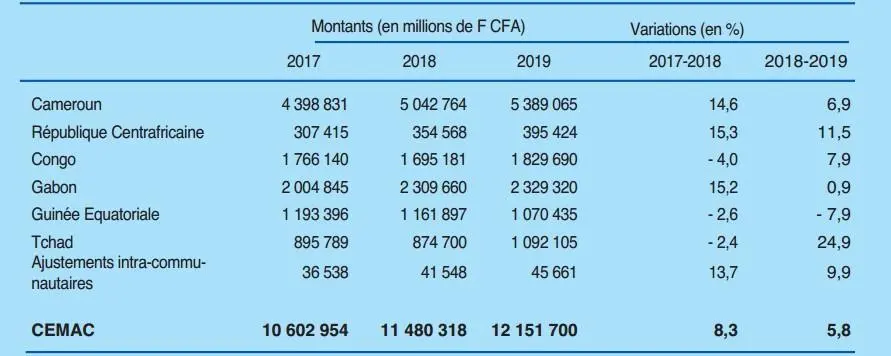

Tableau 02 : Évolution de la masse monétaire, 2019

Tableau 02 : Évolution de la masse monétaire, 2019

Source : Rapports Administrations Nationales et BEAC (2019)

Inflation

Par pays, la dynamique du niveau général des prix au cours de la période a été mitigée, avec une baisse des contributions de l’ensemble des pays à l’inflation de la Zone, à l’exception du Congo et du Cameroun. Ainsi, en glissement annuel, les contributions sont en légère augmentation au Cameroun (1,2 point contre 1,1 point en 2018) et au Congo (0,3 point contre 0,2 point en 2018).

En revanche, elles se sont contractées au Gabon (0,1 point après 0,9 point en 2018) et en Guinée Équatoriale (0,2 point après 0,5 point en 2018), et sont devenues négatives en République Centrafricaine (- 0,2 point plutôt que 0,5 point en 2018) et au Tchad (- 0,3 point contre 0,8 point en 2018).

En glissement annuel, l’analyse du niveau général des prix dans la CEMAC fait ressortir un repli des pressions inflationnistes avec un taux d’inflation de 0,5% à fin décembre 2019, contre 4% un an plus tôt. Par pays, il s’est présenté comme suit : Cameroun (2,4%), République Centrafricaine (- 2,8%), Congo (3,8%), Gabon (1%), Guinée Équatoriale (4,1%) et Tchad (- 1,7%).

Graphique 10 : Évolution du taux d’inflation en moyenne annuelle

Graphique 10 : Évolution du taux d’inflation en moyenne annuelle

Sources : Rapports Administrations Nationales et BEAC (2019)

En somme, l’intégration économique en CEMAC est considérée comme une plateforme. Celle-ci permet de promouvoir la stabilité politique et socio-économique, le développement des États membres et de leurs citoyens grâce à une augmentation du commerce régional, de la coopération et des niveaux d’autonomie.

Néanmoins, l’absence de libre circulation des facteurs de production et le manque de financement, de coopération, de communication et d’engagement des États membres ont posé des défis majeurs à l’organisation et afin de remédier à cela, il y a eu un débat concernant la création d’une nouvelle institution qui renforcerait l’intégration économique, monétaire et financière.

Les États membres de l’UDEAC ont donc signé un traité pour créer une union économique visant à promouvoir le processus d’intégration régionale par la mise en place d’une union monétaire avec l’utilisation du franc CFA d’Afrique centrale comme monnaie unique.

En conséquence, en mars 1994, l’UDEAC a été remplacée par la CEMAC à N’Djamena, au Tchad, conformément à la relance des entreprises d’intégration économique et sociale qui déferlaient sur le continent. Les réformes de 1994 intervenues sous l’UDEAC ont introduit un tarif extérieur commun, la suppression progressive des tarifs sur le commerce intra régional, l’harmonisation de la fiscalité indirecte et le remplacement des barrières quantitatives à l’importation par des surtaxes temporaires à l’importation.

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les principaux produits naturels de la zone CEMAC?

L’Afrique centrale est riche en ressources naturelles telles que le pétrole, l’or, l’étain, la bauxite, l’uranium, le bois et le minerai de fer.

Quelle est la population de la sous-région CEMAC?

La sous-région CEMAC est composée d’environ 54 millions d’habitants avec des densités de population variables.

Comment la dette publique évolue-t-elle dans les États de la CEMAC?

L’encours de la dette sur le marché des titres publics des États membres de la CEMAC a passé la barre de 2 000 milliards, en hausse de 10,65% par rapport à la situation à fin septembre 2019.

Questions Fréquemment Posées

Quel est l’impact de la monétisation de la dépense publique sur la croissance économique des États de la CEMAC?

Les résultats montrent des effets variés de la monétisation sur la croissance économique, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.

Quelles recommandations sont proposées pour améliorer la gestion fiscale dans la CEMAC?

Des recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale et renforcer la stabilité politique.

Quels sont les défis de développement socio-économique dans la région CEMAC?

La région reste la moins développée du continent en termes d’infrastructures, de transport, d’énergie et de technologie, ce qui constitue des défis pour la production et le développement socio-économique.