La monétisation et performances économiques des États de la CEMAC révèlent des résultats inattendus, avec des effets positifs pour le Cameroun mais négatifs pour le Congo et le Gabon. Cette étude essentielle propose des recommandations pour optimiser la gestion fiscale et renforcer la stabilité politique dans la région.

L’innovation technologique en CEMAC révèle des effets contrastés sur la croissance économique des États, avec des résultats surprenants pour le Cameroun, le Congo et le Gabon. Cette étude propose des recommandations cruciales pour optimiser la gestion fiscale et renforcer la stabilité politique dans la région.

CHAPITRE 2 : MONÉTISATION ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE : UNE REVUE DE LITTÉRATURE

Comme le disait l’économiste hétérodoxe allemand Dirk Ehnts : ‘‘Les théories sont des explications de ce que nous voyons…’’ notre revue de littérature nous permettra ainsi de voir comment les différents courants de pensée ont respectivement cerné la relation entre création monétaire (monétisation) d’une part et croissance économique, inflation et chômage d’autre part (section 1).

Cependant, on peut observer un glissement progressif du point focal depuis l’aspect de causalité, central chez Kaldor, vers celui du contrôle de la quantité de monnaie dans la controverse entre structuralistes et horizontalistes (L. Thibault et al. 2019, p. 2). L’émission de réserves par la Banque Centrale créée-t-elle des dépôts ?

C’est ce que suggère la théorie du multiplicateur monétaire selon lequel la masse monétaire en circulation serait proportionnelle à la base monétaire. Cette approche ne permet cependant pas de rendre compte de façon pertinente de la création monétaire. Le maintien du multiplicateur au niveau d’avant-crise suppose une augmentation des crédits bien plus importante et incompatible avec la demande de crédit.

Ceci remet en cause l’idée selon laquelle la monnaie est exogène et contrôlée par la Banque Centrale. Les Banques Commerciales contribuent à la création monétaire mais pas de façon mécanique comme le suggère l’approche du multiplicateur. Dans le cadre de ce chapitre, cette analyse va se pencher sur le lien entre la monétisation et les politiques économiques (section 2).

L’IMPACT DE LA MONÉTISATION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE SUR LES PERFORMANCES MACROÉCONOMIQUES DES ÉTATS DE LA CEMAC

Section 1 :

Monétisation, analyse des différents courants de pensée

Cette section s’articule autour d’une analyse des différents courants de pensée sur la relation entre création monétaire (monétisation) d’une part et croissance économique, inflation et chômage d’autre part.

Analyse sur le rôle de la monnaie

L’intervention de la monnaie dans l’économie remonte au 15𝑖𝑒𝑚𝑒 siècle depuis le courant mercantiliste. Pour ce dernier, l’économie axe principalement sa réflexion sur le commerce international, le rôle de la monnaie et l’intervention de l’État dans l’économie. En ce qui concerne le rôle de la monnaie, on enregistre un certain clivage entre ceux qui émettent l’idée que l’augmentation de la quantité de monnaie dans l’économie a des effets inflationnistes, et

ceux qui pensent que cela permet de soutenir l’activité économique. Pour le Bullioniste Ortiz, la quantité de monnaie est confondue avec la richesse du pays. L’auteur pense qu’un pays est dit riche, s’il dispose de beaucoup de monnaie (d’or). Cela s’explique par le fait que l’Espagne en possédait énormément grâce à la conquête de l’Amérique du Sud et Centrale. Mais, les auteurs de la théorie quantitative de la monnaie à l’instar de Bodin dont l’analyse est plus fine s’opposent à cette idéologie car, au cours de cette période, et suite aux recommandations pour accumuler davantage les métaux, la quantité de ces derniers n’a pas cessé d’augmenter, chose qui a entraîné une dévaluation de la monnaie et une augmentation des prix.

Le courant physiocrate notamment avec les travaux de Quesnay sur son Tableau Économique (1758) regroupe la population en plusieurs agrégats. Il établit des flux réels ou monétaires entre les différents agrégats, ce qui n’est pas sans rappeler le circuit de la comptabilité nationale.

L’analyse avec les classiques sur la loi des débouchés de J. B. Say montre que « L’argent n’est que la voiture des produits » (C. Zeng, 2010) en effet, la monnaie n’est qu’un intermédiaire des échanges, elle n’est pas demandée pour elle-même car elle n’a pas de valeur en soi. Donc la monnaie n’est qu’un voile qui masque la réalité des échanges.

Pour démontrer la validité de la loi de Say le raisonnement proposé par B. Schmitt (1984) est le suivant : Dans une économie, on distingue deux cas, soit les revenus sont consommés, soit ils sont épargnés. Mais, l’épargne est une demande de titres et demander un titre signifie demander des produits pour le compte des vendeurs de titres.

En conséquence, qu’il soit déposé ou dépensé, tout revenu est immédiatement consommé. Tous les classiques et néo-classiques adhèrent à cette loi de Say.

L’immense majorité des théoriciens contemporains de la monnaie endogène s’accordent pour dire que la création monétaire n’est pas indéterminée. S’il est un point sur lequel l’unanimité se fait sans aucun problème entre tous les théoriciens contemporains de la monnaie endogène (TCME), c’est incontestablement la nature de l’économie. Alors que les défenseurs de la théorie exogène de l’offre de monnaie prétendent que la monnaie est un bien, faisant l’objet d’une offre et d’une demande, et qui, au terme d’une série d’ajustements, doit permettre d’atteindre l’équilibre.

Les TCME pensent au contraire que l’offre de monnaie n’existe pas en tant que telle, ou tout au moins que, pour un taux d’intérêt donné, elle est infiniment élastique. Quelle que soit leur obédience, les théoriciens insistent sur le rôle essentiel de la monnaie dans le démarrage du processus de production (Barrère, 1990).

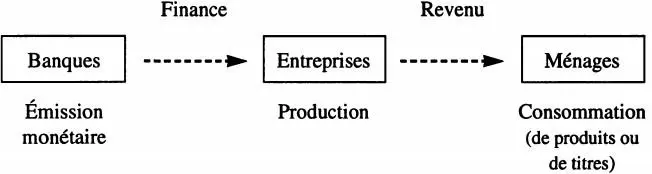

Même si la chronologie des opérations conduisant à la formation du revenu n’est pas toujours analysée de la même façon, tous les TCME acceptent le schéma suivant :

Graphique 11 : Rôle de la monnaie selon la TCME

Graphique 11 : Rôle de la monnaie selon la TCME

Source : Bouvet P. (1996)

Afin de mettre en œuvre le processus de production, les banques fournissent aux entreprises une source de financement qui, selon les auteurs est assimilée à une forme monétaire (Schmitt, 1984, p. 468) ; à un capital circulant (Lavoie, 1987, p. 69), ou à un crédit bancaire (Graziani, 1990). À partir de là, les entrepreneurs peuvent rémunérer les services producteurs qui ont alors toute latitude pour consommer ou épargner. Dans ce schéma, la monnaie est introduite dans l’économie pour financer la production : la théorie de la monnaie endogène prend donc nécessairement place dans une économie monétaire de production (Léonard, 1984, : 74).

Le théoricien Keynes dans Traité sur la monnaie, 1930 et Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt de la monnaie, 1936, Montre que, la monnaie est demandée pour elle-même. Dans un cadre d’incertitude radicale, la monnaie est le seul actif qui permet de se prémunir des aléas ou de saisir des opportunités.

D’où l’intérêt de thésauriser. Quand on a des ressources, on préfère les liquidités. Le taux d’intérêt va être comme le prix de la renonciation à la liquidité. Pour la relance de la demande par l’État, l’auteur s’intéresse aux politiques conjoncturelles : la politique budgétaire (respectivement fiscale) et la politique monétaire (injection des liquidités et baisse du taux d’intérêt).

Pour Keynes, il n’y a qu’une seule limite à la politique monétaire : la trappe à liquidité. Toute offre de monnaie est thésaurisée, ce comportement s’explique par la relation demande de monnaie-taux d’intérêt.

Les post-keynésiens, pensent qu’il est nécessaire d’augmenter la masse monétaire pour booster l’investissement privé. Davidson (1991) écrit : « Je n’entends pas simplement distinguer ce qui est connu pour être certains de ce qui est probable. Le jeu de la roulette n’est pas en ce sens sujet à l’incertitude. Le sens dans lequel j’utilise les termes est qu’il n’y a aucune base scientifique sur laquelle fonder une probabilité calculable : tout simplement nous ne savons pas » ; En fait, dans une économie caractérisée par l’incertitude radicale, la monnaie est l’actif privilégié. Davidson parle de l’absence de liquidité car la politique est trop restrictive. «

Si les entrepreneurs font face à un problème de liquidité, la croissance à long terme des emplois sera compromise même si la demande effective est suffisante pour garantir l’expansion. Un manque de monnaie peut bloquer l’expansion du produit réel en dépit des perspectives de profit

». Cependant, la dollarisation de certaines économies, la création de l’euro ou la question de l’indépendance des Banques Centrales soulèvent des interrogations centrées sur le privilège de « battre monnaie ». À cet égard, la thèse néo-chartaliste, qui développe l’analyse initiée par Knapp, mérite une attention toute particulière puisqu’elle aborde spécifiquement les liens entre monnaie et État.

En effet, elle établit d’une part un lien entre fiscalité et acceptation collective de la monnaie, et entre fiscalité et émission monétaire d’autre part. Au début du 20𝑖𝑒𝑚 siècle, Knapp élabore une analyse chartale de la monnaie : « la monnaie est une création du droit et peut subsister sans métaux monétaires, et la raison fondamentale en est que l’unité monétaire se définit non techniquement mais juridiquement » (Knapp 1905, p.

282) cité par (Rist 1951, p. 399). Il s’agit pour lui de réfuter les approches métallistes et/ou quantitatives pour placer au premier plan l’aspect conventionnel de la monnaie. La monnaie ne constitue pas un domaine annexe de l’analyse économique, mais doit être intégrée aux phénomènes sociaux.

Dans la même logique, Wray affirme que la monnaie « n’est pas apparue comme un moyen d’échange permettant de réduire les coûts, mais comme l’unité de compte dans laquelle les dettes envers le palais (les obligations fiscales) étaient mesurées » (Wray 2000, p. 43). Il y aurait donc dès l’origine un lien entre la frappe de la monnaie et les finances de l’État : « dès le tout début les pièces furent frappées afin de fournir un financement à l’État » (ibid., p.

46). Ce courant de pensé constate donc qu’en cas de soutien budgétaire à l’activité, la Banque Centrale s’assurera toujours que le système bancaire dispose de réserves suffisantes pour assurer l’achat des titres publics. Tout se passe comme si la Banque Centrale monétisait la dette publique (Tymoigne et Wray, 2013). Les néo-chartalistes recommandent alors au gouvernement d’officialiser ce constat, en procédant directement au financement monétaire de ces déficits par la Banque Centrale (Wray, 2015).

Questions Fréquemment Posées

Quel est l’impact de la monétisation de la dépense publique sur la croissance économique en CEMAC?

Les résultats montrent des effets variés de la monétisation sur la croissance économique, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.

Comment la création monétaire influence-t-elle l’inflation et le chômage selon les courants de pensée?

Cette section s’articule autour d’une analyse des différents courants de pensée sur la relation entre création monétaire (monétisation) d’une part et croissance économique, inflation et chômage d’autre part.

Quelles recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale dans la CEMAC?

Des recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale et renforcer la stabilité politique.

Questions Fréquemment Posées

Quel est l’impact de la monétisation de la dépense publique sur la croissance économique des États de la CEMAC?

Les résultats montrent des effets variés de la monétisation sur la croissance économique, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.

Comment la monétisation affecte-t-elle l’inflation et le chômage dans les États de la CEMAC?

L’article analyse la relation entre création monétaire (monétisation) et inflation ainsi que chômage, en soulignant des perspectives divergentes sur ces effets.

Quelles recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale dans la région CEMAC?

Des recommandations sont proposées pour optimiser la gestion fiscale et renforcer la stabilité politique dans la région.