La monétisation des dépenses publiques a des effets contrastés sur les performances macroéconomiques des États de la CEMAC, révélant des résultats positifs pour le Cameroun et des défis pour le Congo et le Gabon. Cette étude propose des recommandations essentielles pour optimiser la gestion fiscale et renforcer la stabilité régionale.

L’impact de la monétisation sur la CEMAC révèle des effets contrastés sur la croissance économique des États, avec des résultats positifs pour le Cameroun et des défis pour le Congo et le Gabon. Cette étude offre des recommandations cruciales pour optimiser la gestion fiscale et renforcer la stabilité régionale.

CHAPITRE 4 : ANALYSE DES RÉSULTATS ET RECOMMANDATIONS

impératif sur les résultats obtenus de nos estimations. C’est ainsi que le présent chapitre sera articulé autour de deux points, premièrement une analyse caractéristique des données et résultats d’estimation (section 1) et deuxièmement une formulation des recommandations de politiques économique adressée aux autorités étatiques (section 2). Ce duo forme une étape nécessaire à notre travail car, l’image réel de l’impact de la monétisation dans les économies de la sous-région CEMAC nécessite de prime abord des résultats de qualité.

Section 1 :

Résultats sur l’analyse des données et d’estimation

Nous allons dans le cadre de cette section analyser les caractéristiques des variables sous étude

(A) et déceler l’impact de la création monétaire sur la croissance économiques, l’inflation et le chômage (B).

Caractéristiques descriptives des variables

Dans cette partie nous présentons les statistiques descriptives des variables sous étude (1) ainsi que l’évolution graphique de ces dernières (2).

Analyse des statistiques descriptives des variables

Il ressort des annexes 01 et 02 que :

- Pour le cas du Congo, mis à part les revenus fiscaux et les dépenses publiques, toutes les autres variables sont assez volatiles au regard de l’écart type (std. Dev.). Cela est certainement dû à la guerre qu’a connue le pays entre 1991 et 1993. L’on note aussi que, les variables sous-étude sont normalement distribuées (Prob. Jarque-Bera > 5%) sauf le PIB par habitant, le taux de chômage et l’inflation.

- Pour la Guinée, la masse monétaire ; l’inflation ; la population active et le PIB par habitant sont plus volatiles. Ce changement de régime peut s’expliquer par la découverte d’hydrocarbures dans les années 1990 dans ce pays. En revanche, toutes les variables sous- étude sont normalement distribuées.

- En ce qui concerne la République Centrafricaine, seule la masse monétaire est plus volatile. Cette volatilité trouve certainement ses sources du cycle des soulèvements politico-militaire qui depuis le milieu des années 1990 ont sérieusement déstabilisés l’environnement économique et politique du pays. Par ailleurs, le taux de chômage et l’inflation ne sont pas normalement distribuées.

- Pour le Tchad, la masse monétaire et le PIB par habitant sont plus volatile, sans doute dû au mécontentement de l’Elite intellectuelle face à la mauvaise gestion des affaires publiques (politique et administrative) entre 1978 et 2006. À l’exception du taux de chômage, les autres variables sous-étude sont normalement distribuées.

- Les dépenses publiques et la masse monétaire sont plus volatiles pour le cas du Cameroun. On peut rendre claire cette variation de régime par les déficits commerciaux et la perte des recettes publiques enregistrés dans le pays en 1987 et, la dévaluation de 1994 qui a causé une inflation prix à la consommation. L’on note que les variables sous-étude à l’exception de l’inflation sont normalement distribuées.

- Le Gabon enregistre aussi une volatilité assez importante pour les dépenses publiques et la masse monétaire. Cela peut s’expliquer par la quasi paralysie de la production pétrolière qui a porté un coup fatal à l’économie du pays en 1989. Aussi, les variables dépenses publiques et taux de chômage sont anormalement distribuées.

En présence d’une telle volatilité importante, le test de stationnarité d’Andrews Zivot va être préféré à celui ADF pour vérifier la racine unitaire dans les variables qui sont victime d’un changement de régime. Aussi, l’on note que la présence des variables anormalement distribuées (Prob. Jarque-Bera < 5%), privilégie une modélisation hétéroscédastique en présence d’effets ARCH.

Analyse de l’évolution graphique des variables

La lecture de l’annexe 03 témoigne d’une certaine stabilité globale des variables dans le temps. Toutefois, la décennie 90 reste particulière quant aux évènements qui imposent un comportement aux variables sous étude : la volatilité (des pics qui se suivent avec des creux). En fait, les années 90 ont été caractérisées par de fortes instabilités politiques causées pour certains par des pillages (Congo par exemple 1991, 1993), des mauvaises gestions (Gabon, Cameroun) et des guerres (Tchad) pour d’autres. Pendant cette période, l’on note une rupture des pays avec les milieux financiers etc… Dans un tel contexte, les variables macroéconomiques ne peuvent évoluer qu’en dents de scie comme cela est remarquable sur les graphiques. Parmi

les effets néfastes enregistrés, l’on notera le coulage des dépenses publiques et l’augmentation des taux de chômage.

Analyse des résultats d’estimation

Tout au long de cette section, le logiciel Stata 16 est celui qui a servi de base pour nos estimations. Par rapport aux versions précédentes, ce logiciel, dans sa version 16 a la capacité de réaliser des analyses économétriques tels que : le test de causalité de Toda-Yamamoto, le test de cointégration aux bornes de Pesaran et al., et bien d’autres. Notre travail sera organisé en deux sous-sections. D’une part nous allons effectuer les tests nécessaires avant l’estimation de notre modèle (1), d’autre part nous estimerons le modèle et, ferons des tests post-estimations (2).

Tests pré-estimations

Cette partie regroupe l’ensemble de tests nécessaires avant l’application de la régression de notre modèle.

Tests de stationnarité

Le choix du test ADF est justifié par son efficacité en cas d’autocorrélation des erreurs. Le test AZ est quant à lui utilisé pour une série qui accuse une rupture de structure ou changement de régime identifié de façon endogène. Les résultats de nos tests sont résumés dans l’annexe 04. Nos variables étant ainsi intégrées d’ordres différents (𝐼0 𝑒𝑡 𝐼1) après lecture des tableaux à l’annexe, cela conduit à l’inefficacité du test de cointégration de Engle et Granger (cas multivarié) ainsi que celui de Johansen, et rend opportun le test de cointégration aux bornes de Pesaran, smith et Shin (2001).

Test de cointégration aux bornes

Nous avons signalé que le test de cointégration aux bornes de pesaran et al. (2001) était adapté pour nos séries. Aussi, rappelons qu’il y a deux étapes à suivre pour appliquer ce test :

- Déterminer le décalage optimal avant tout (AIC, SIC, HQ) ;

- Recourir au test de Fisher pour tester la cointégration entre séries.

Décalage optimal

Nous-nous sommes servir du critère d’information de Akaike (AIC) pour sélectionner le modèle ARDL optimal. Il s’agit en effet de celui qui offre des résultats statistiquement significatifs avec

moins de paramètres. Ci-dessous les résultats des différents décalages optimaux par pays suivant l’ordre (ardl ln_pibh txchomage ln_rev_fisc ln_pactiv ln_depub ln_masmo infl) :

Congo: (ARDL(1,0,1,2,1,0,2)); Guinée: (ARDL(2,0,0,1,1,1));

RCA: (ARDL(2,2,1,1,2,0,2)); Tchad: (ARDL(1,2,2,1,2,1,2));

Cameroun: (ARDL(2,2,2,2,2,2,2)) et Gabon: (ARDL(2,2,2,2,2,2,2))

Résultat du test de Fisher

Les résultats du test aux bornes confirment l’existence d’une relation de cointégration entre les séries sous étude (la valeur du F-stat est plus grande que celle de la borne supérieure) confer annexe 05, ce qui donne la possibilité d’estimer les élasticités de long terme de nos variables. Tout d’abord, nous allons tester la corrélation et la causalité entre variables.

Test de corrélation entre les variables

Les matrices de corrélation simple entre variables (annexe 06) montrent un lien fort entre la variable dépendante (PIB/H) et certaines variables explicatives. De même ces matrices ne renseignent aucun lien entre la croissance économique et d’autres variables explicatives. L’inflation est la seule variable qui ne présente aucun rapport avec le PIB/H dans tous les pays de notre échantillon. Cependant, un lien est possible lorsque le degré d’association dépasse

0.50. L’on note aussi une probable multi colinéarité entre certaines variables, à l’instar de la masse monétaire d’une part et la population active, taux de chômage d’autre part. Il peut être possible que la création monétaire crée plus d’opportunités aux investissements, le test de causalité nous en dira plus. Pour ce qui est de notre deuxième sous hypothèse selon laquelle la création monétaire est corrélée négativement au chômage, seul le cas du Cameroun confirme cela. Les quatre autres pays membre affichent plutôt une corrélation positive entre les deux variables à l’exception de la RCA qui montre une absence de corrélation.

Estimation du modèle ARDL et tests de diagnostique

Ici, nous analysons les résultats issus de notre régression ainsi que les causalités qui en découlent.

Analyse des causalités entre les variables

Tout au long de cette analyse, le pourcentage renvoie à la marge d’erreur c’est-à-dire, la probabilité que la causalité soit fausse alors qu’elle est considérée comme étant vraie. L’analyse

de ces causalités est effectuée sur la base de l’annexe 07. Notre analyse sera ainsi effectuée par pays comme suit :

Congo

Il existe une causalité bidirectionnelle entre plusieurs variables au seuil de 1%, notamment entre : PIB/H et l’inflation ; PIB/H et les dépenses publiques ; dépenses publiques et inflation ; l’inflation et masse monétaire. De même les dépenses publiques causent la masse monétaire à 10% et l’inverse à 1%. On va cependant remarquer que, la monétisation cause la croissance soit directement, soit par l’inflation. Par ailleurs, le taux de chômage a des effets qui se répercutent sur le PIB/H et par ricochet causent l’inflation impactant ainsi la création monétaire.

Guinée

On enregistre une seule relation de causalité bidirectionnelle : la population active cause le taux de chômage à 10% et subit les effets de ce même chômage à 5%. Par ailleurs, un choc monétaire est la résultante des effets causés par le PIB/H, le taux de chômage et l’inflation.

RCA

Au seuil de 5%, il ressort une causalité bidirectionnelle entre : inflation d’une part et PIB/H, les dépenses publiques et les revenus fiscaux d’autre part. par ailleurs l’inflation engendre le chômage à 10% et vice versa à 5%. Une causalité réciproque existe aussi entre la population active et la masse monétaire à 10%. Précisons que, le chômage causé soit par l’inflation soit par la création monétaire, a des répercussions sur le taux d’inflation. Ceci soit de manière directe ou par le biais d’un choc monétaire affectant aussi la croissance économique.

Tchad

Entre masse monétaire d’une part et, inflation et dépenses publiques d’autre part, il y a une causalité réciproque à 1%. On remarque aussi plusieurs autres causalités bidirectionnelles mais à des seuils différents entre les variables sous étude. Mis à part le PIB/H, la variable population active cause toutes les autres variables et inversement. Rappelons que, le chômage a des effets directs sur la masse monétaire et par ricochet sur l’inflation et la croissance.

Cameroun

Plusieurs variables sont en interaction bidirectionnelle. C’est le cas au seuil de 1% entre la population active et le reste des variables sauf l’inflation et le chômage. Au même seuil, on constate aussi les mêmes rapports entre l’inflation d’une part, les dépenses publiques et la masse monétaire d’autre part. le taux de chômage est la seule variable dont un choc n’a aucun effet sur les autres variables. Indiquons que, la création de monnaie cause directement la croissance

80

mais aussi par l’intermédiaire de l’inflation. Cette même monnaie subit indirectement les effets du chômage qui sont véhiculés soit par l’inflation soit par la croissance du PIB par tête.

Gabon

À 1%, le chômage cause la masse monétaire ; l’inflation cause les revenus fiscaux, la PIB/H et la population active engendrent respectivement les revenus fiscaux et la masse monétaire. Cependant les effets inverses se font à 10%. La création monétaire cause directement l’inflation ou indirectement, à travers ses effets directs sur le taux de chômage.

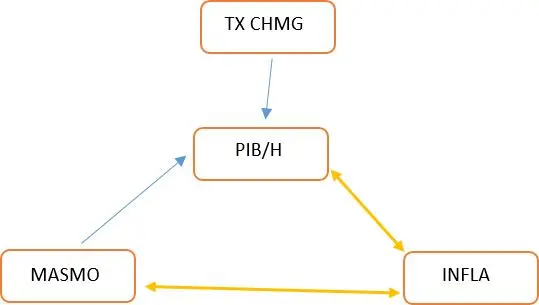

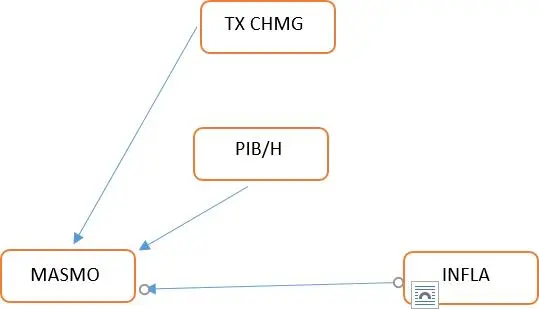

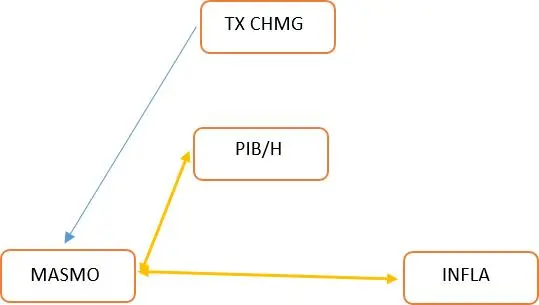

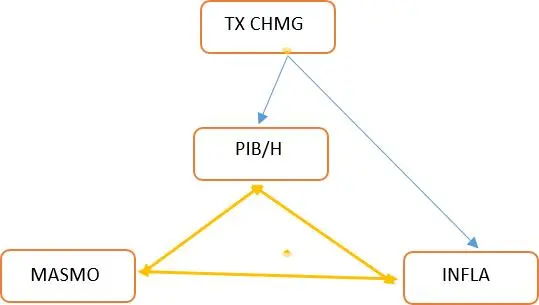

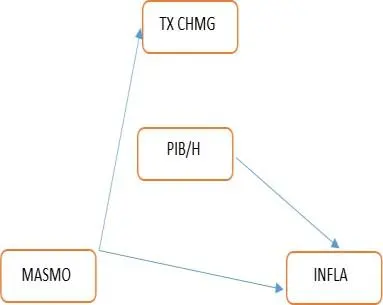

Schéma des causalités

Partant des relations de causalité entre quatre de nos variables ainsi définies, il y a lieu de construire les schémas ci-dessous :

Graphique 12 : Schéma des causalités entre variables

Congo | Guinée | RCA |

|

| [18_impact-de-la-monetisation-sur-les-performances-economiques-en-cemac_15] |

Tchad | Cameroun | Gabon |

Source : Auteur (Nos estimations sur stata 16)

D’après ces schémas, si l’on s’en tient aux facteurs explicatifs de la création monétaire ainsi qu’aux canaux de transmission de leurs chocs, dans la plupart des pays de notre échantillon, le produit intérieur brut par tête, le taux d’inflation et le taux de chômage subissent les effets directs et/ou indirects des chocs sur la masse monétaire. Contrairement à ce que dit la théorie monétaire moderne (une hausse de la quantité de monnaie en circulation ne cause pas l’inflation), à l’exception de la Guinée, un choc sur la masse monétaire a des répercutions

immédiats sur les prix à la consommation des cinq autres pays de la CEMAC. Ces chocs sont entre autre le résultat direct des innovations sur la politique monétaire. Autant dire que, toute politique visant à augmenter ou baisser la base monétaire (politique monétaire expansionniste, restrictive, etc.) est de nature à influer directement ou par ricochet le taux de chômage, l’inflation, et la croissance du PIB/H.

Questions Fréquemment Posées

Quel est l’impact de la monétisation de la dépense publique sur la croissance économique dans la CEMAC?

Les résultats montrent des effets variés de la monétisation sur la croissance économique, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.

Comment la volatilité des variables économiques affecte-t-elle les États de la CEMAC?

La volatilité des variables économiques est due à divers facteurs, tels que les conflits armés au Congo et les changements de régime en Guinée, ce qui a un impact significatif sur les performances macroéconomiques.

Quelles recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale dans la CEMAC?

Des recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale et renforcer la stabilité politique dans les États de la CEMAC.

Questions Fréquemment Posées

Quel est l’impact de la monétisation des dépenses publiques sur la croissance économique au Cameroun?

Les résultats montrent des impacts positifs à court terme pour le Cameroun.

Comment la monétisation des dépenses publiques affecte-t-elle le Congo et le Gabon?

La monétisation a des impacts négatifs pour le Congo et le Gabon.

Quelles recommandations sont proposées pour améliorer la gestion de la politique fiscale dans la CEMAC?

Des recommandations sont proposées pour optimiser la gestion fiscale et renforcer la stabilité régionale.