Les meilleures pratiques organisationnelles révèlent que l’autogestion, bien que délaissée depuis les années 80, demeure cruciale dans le débat contemporain sur les nouvelles formes d’organisation. Cette étude innovante propose de réactualiser ce concept, transformant ainsi notre compréhension des dynamiques organisationnelles modernes.

La métaphore du cerveau et la métaphore holographique :

Lieu d’apprentissage, l’entreprise se pense désormais à partir du fonctionnement du cerveau. Comme en témoigne Gareth Morgan, il s’agit en effet de « se servir du cerveau comme métaphore de l’organisation » pour « permettre d’améliorer notre capacité d’organiser de façon à promouvoir l’action souple et créatrice »100.

Ainsi, « le réseau neuronal et son architecture deviennent le modèle idéal de l’organisation de la production [en] multipli[ant] les communications et les connexions plutôt que les règles et les prescriptions »101. Cette métaphore du cerveau appliquée à l’entreprise encourage donc une fois de plus à multiplier les activités informationnelles et communicationnelles.

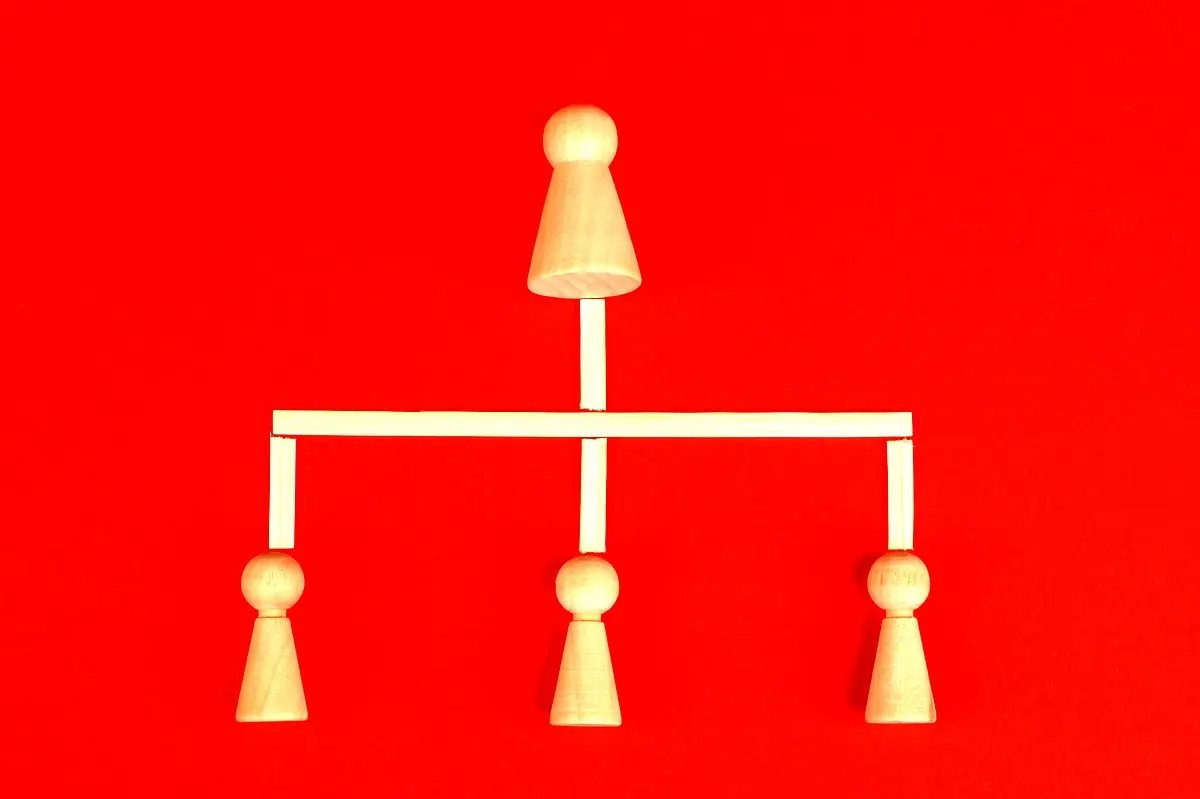

Mais c’est à une nouvelle image du cerveau que nous convient les nouvelles théories organisationnelles. En effet, en règle générale, les gestionnaires et théoriciens ont réduit l’image du cerveau appliquée aux entreprises à l’idée d’un système nerveux central que représenteraient les unités centralisées de planification et de prises de décision.

Leur rôle est ainsi de faire office de « cerveau », c’est-à-dire de « penser pour le reste de l’organisation, de diriger et d’intégrer toute l’activité de l’organisation »102. L’activité cognitive de l’organisation était donc jusque là confinée au sommet hiérarchique de l’entreprise.

Les nouvelles théories organisationnelles développent une toute autre image du cerveau encourageant la création « de nouvelles formes d’organisation qui diffusent des compétences similaires à celles du cerveau à travers toute l’entreprise, plutôt que de les limiter à certaines unités ou parties ».

Cette nouvelle conception compare le cerveau à un système holographique : l’holographie (du grec holos qui signifie « entier » et graphein, « écrire ») est un procédé photographique inventé en 1948 enregistrant l’information d’une manière qui emmagasine le tout dans chacune de ses parties en disséminant cette information.

La métaphore holographique encourage ainsi à « concevoir une vision de l’organisation selon laquelle les capacités requises par le tout sont contenues dans chaque partie, permettant au système d’apprendre et de s’auto organiser »103. Dans une organisation holographique, le tout est disséminé dans chacun des parties.

Cette notion de « dissémination » n’est pas sans rappeler celle de « socialisation » que nous avons placé au fondement de l’organisation autogérée.

En effet, l’organisation autogérée s’appuie principalement sur la socialisation/dissémination des moyens de production et des pouvoirs décisionnels et organisationnels, elle-même permise par une socialisation/dissémination des moyens d’information, de communication et de formation. Cette socialisation des droits de propriété et des pouvoirs assure la dissémination du tout dans chacune des parties.

Ce qui fonde le caractère holographique du cerveau, selon Gareth Morgan, ce sont les multiples connexions entre neurones. La métaphore holographique participe donc elle aussi de cette nouvelle conception plaçant les flux de communication au centre des processus organisationnels, une conception que l’on retrouve dans la théorie autogestionnaire.

Gareth Morgan distingue deux principes clés au fondement des organisations « holographiques » :

- Introduire le tout dans les parties par un principe de « redondance »

La redondance renvoie à un surplus de capacité permettant de créer une marge de manœuvre pour réfléchir, remettre en question et, éventuellement, modifier les modes de fonctionnement.

Il s’agit d’ « ajoute[r] des fonctions à chacune des parties, de sorte que chacune peut accomplir toute une gamme de fonctions au lieu de se contenter d’une seule activité spécialisée. Les membres acquièrent des compétences multiples de sorte que chacun puisse faire le travail des autres et se substituer à eux si besoin est ».

Le principe de redondance préconise ainsi la diffusion des compétences à tous les niveaux de l’organisation et consacre dès lors la fin de la division horizontale et verticale du travail par le développement de la polyvalence (un principe que l’on retrouve dans la théorie autogestionnaire, comme nous l’avons déjà évoqué). C’est ainsi que les « capacités pertinentes pour le fonctionnement du tout » peuvent être intégrées dans chacune des parties de ce tout.

- Formaliser au minimum l’organisation selon un principe de « spécification critique minimale » :

Ce principe s’oppose à la logique bureaucratique cherchant à définir « de manière très précise et très claire tout ce qui a trait à l’organisation »104 au risque de sa souplesse.

Ce principe préconise au contraire d’institutionnaliser au « minimum » les processus car les fonctions peuvent changer et se modifier selon les circonstances. Le processus organisationnel ne doit ainsi plus être basé sur des normes et standards définis une fois pour toutes mais sur les capacités d’apprentissage individuelles et collectives.

Les règles organisationnelles ne doivent donc plus être décidées par une seule personne, qui plus est éloignée du terrain qu’elle légifère, elles doivent émerger en situation au travers des multiples interactions qui relient les acteurs de terrain, interactions à l’origine des capacités cognitives de toute organisation.

Une fois enactées, ces règles ne doivent pas être formalisées, institutionnalisées pour pouvoir rester changeantes au gré des contingences dans un souci de réactivité et d’adaptabilité. Elles doivent pouvoir être réinterprétées continuellement au regard des situations nouvelles. On retrouve ici l’importance désormais accordée au système de régulation autonome.

Le processus organisationnel, en devenant flexible, mouvant, en rééquilibrage permanent, peut alors prétendre à une meilleure adaptabilité.

L’on retrouve ces deux principes dans un texte de Proudhon, intitulé Idée générale de la révolution du XIXème siècle (1851), où celui-ci milite pour que le pouvoir soit le plus possible dissous dans le corps social et que les autorités centrales ne disposent que de prérogatives minimales.

Tout comme l’idée autogestionnaire le préconise, les nouvelles théories organisationnelles encouragent ainsi une dissémination, une distribution, une « socialisation » de l’intelligence organisationnelle et de la prise de décision (qui désormais doit de plus en plus se faire en situation).

Les compétences décisionnelles, organisationnelles ne doivent plus être exclusivement détenues par le sommet hiérarchique mais se disséminer au sein de l’entreprise.

Ainsi Richard Déry105 préconise d’étendre les activités propres aux gestionnaires (c’est-à-dire les rôles interpersonnels, informationnels et décisionnels) à l’ensemble des membres de l’organisation.

Ces compétences étant au fondement du pouvoir et des formes hiérarchiques, leur « socialisation », c’est-à-dire leur dilution dans l’organisation, entraîne nécessairement un bouleversement des structures organisationnelles qui d’hétérogestionnaires, semblent devoir devenir autogestionnaires.

De pyramidale, l’entreprise devient fractale/holographique.

________________________

97 ZARIFIAN, Philippe et VELTZ, Pierre. Vers de nouveaux modèles d’organisation. In Sociologie du travail n°1, 1993. ↑

98 Encyclopédie Universalis. ↑

99 BARRAS, Béatrice. Moutons rebelles. Ardelaine, la fibre du développement local. Editions REPAS, 2003. ↑

100 MORGAN, Gareth. Les images de l’organisation. SKA, 1989. ↑

101 JORDA, Henri. Travail et discipline, de la manufacture à l’entreprise intelligente. L’Harmattan, 1999. ↑

102 MORGAN, Gareth. Les images de l’organisation. SKA, 1989. ↑

103 MORGAN, Gareth. Les images de l’organisation. SKA, 1989. ↑

104 MORGAN, Gareth. Les images de l’organisation. SKA, 1989. ↑

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les caractéristiques des organisations holographiques?

Gareth Morgan distingue deux principes clés au fondement des organisations holographiques : introduire le tout dans les parties par un principe de « redondance » et la diffusion des compétences à tous les niveaux de l’organisation.

Comment la métaphore du cerveau est-elle appliquée aux entreprises?

La métaphore du cerveau appliquée à l’entreprise encourage à multiplier les activités informationnelles et communicationnelles, en diffusant des compétences similaires à celles du cerveau à travers toute l’entreprise.

Pourquoi la redondance est-elle importante dans une organisation?

La redondance renvoie à un surplus de capacité permettant de créer une marge de manœuvre pour réfléchir, remettre en question et, éventuellement, modifier les modes de fonctionnement.