Les meilleures pratiques de synthèse révèlent une méthode innovante pour la création de nanoparticules catalytiques, promettant une efficacité accrue dans la dégradation du phénol. Cette recherche, essentielle pour la lutte contre la pollution industrielle, transforme notre compréhension des techniques de synthèse et de leurs impacts environnementaux.

Chapitre V:

Synthèse et caractérisation des nanoparticules d’oxyde de tungstène

Sommaire :

Introduction 52

V. 1 Procédures expérimentales……………………………………………………… 52

- Produits chimiques utilisées…………………………………………. 52

- Verreries utilisées et appareilles……………………………………… 53

- Préparation des échantillons…………………………………………. 56

V.2 Résultats et discussions…………………………………………………………. 57

- Diffractions des rayons X (DRX)…………………………………… 57

- La microscopie électronique à Transmission (MET) 59

- La spectrométrie UV-Visible 60

- La spectroscopie Infrarouge………………………………………… 61

Introduction :

Dans ce chapitre, nous allons d’abord décrire la procédure de synthèse de nos échantillons par voie sol-gel non hydrolytique. Ainsi présenter et discuter les différents résultats expérimentaux obtenus par des techniques de caractérisation utilisées au cours de ce travail.

V. 1 Procédures expérimentales :

Produits chimiques utilisées :

Les produits chimiques utilisés, pour synthétiser les poudres de Trioxyde de tungstène pur par le procédé sol-gel non hydrolytique, sont :

Précurseur : acide de tungstique (H2WO3), sa réactivité conduit à des particules trioxyde de tungstène. Le choix du précurseur se fait en fonction de sa résistivité et du type d’échantillon que l’on veut élaborer.

Solvant : n-Hexanol (C6H14O) utilisé comme réactif solvant et agent structurant.

Solvant : Benzyl alcool (C7H8O) utilisé comme solvant bien donneur d’oxygène. En effet, l’alcool benzylique, non toxique, limitant ainsi leur agrégation et surtout leur croissance.

Tableau 1 : Quelques propriétés physicochimiques des produits utilisés.

| Quelques propriétés physicochimiques des produits utilisés | |

|---|---|

| Paramètre/Critères | Description/Valeur |

Verreries utilisées et appareilles :

Différents équipements utilisés lors de la synthèse des nanoparticules d’oxyde de tungstène WO3 :

Les spatules

Autoclave

Un verre de montre

L’éprouvette graduée

L’éprouvette graduée

Le barreau aimante

Mortier de broyage

Un entonnoir

Agitateur magnétique à plaque chauffante

Tube à essai

Tube à essai

la balance

la balance

Une centrifugeuse

Une centrifugeuse

Agitateur magnétique à plaque chauffante

Agitateur magnétique à plaque chauffante

Étuve de laboratoire

Étuve de laboratoire

L’autoclave :

Typiquement, un autoclave est un réacteur fermé pouvant supporter une certaine pression interne. Nous avons utilisés l’autoclave décrit ci-dessous :

Autoclave classique : le milieu réactionnel est placé dans un récipient en téflon. Celui-ci est introduit dans un réacteur métallique fermé. L’ensemble est placé dans une étuve à la température désirée.

Figure 1 : Autoclaves et ces principaux composants.

- Préparation des échantillons :

Pour la préparation de Trioxyde de tungstène, nous avons procédé à la synthèse par le nettoyage des verreries utilisées avec de l’eau distillée et sécher. Ensuite, on a dissous 1g d’acide de tungstique (H2WO3) dans 10ml de solvant (dans le benzyl alcool et/ou dans n-hexanol), la solution obtenue a été maintenue sous agitation à l’aide d’un agitateur magnétique pendant 10min. Le mélange a été transféré dans un récipient en Téflon à l’intérieur de l’autoclave en acier inoxydable, ce dernier a été placé dans l’étuve à 180°C pour des temps variés (24h, et 48h).

La suspension obtenue, contenant les nanoparticules de WO3 a été séparée par centrifugation à 10 000 tours/min pendant 5 minutes, pour isoler le précipité des nanopoudres de WO3. La poudre résultante a été ensuite lavée avec du dichlorométhane et de l’éthanol, puis laissée à l’air libre pendant des heures pour la sécher, enfin un broyage a été effectué pour obtenir une poudre verte jaune.

Manipulation :

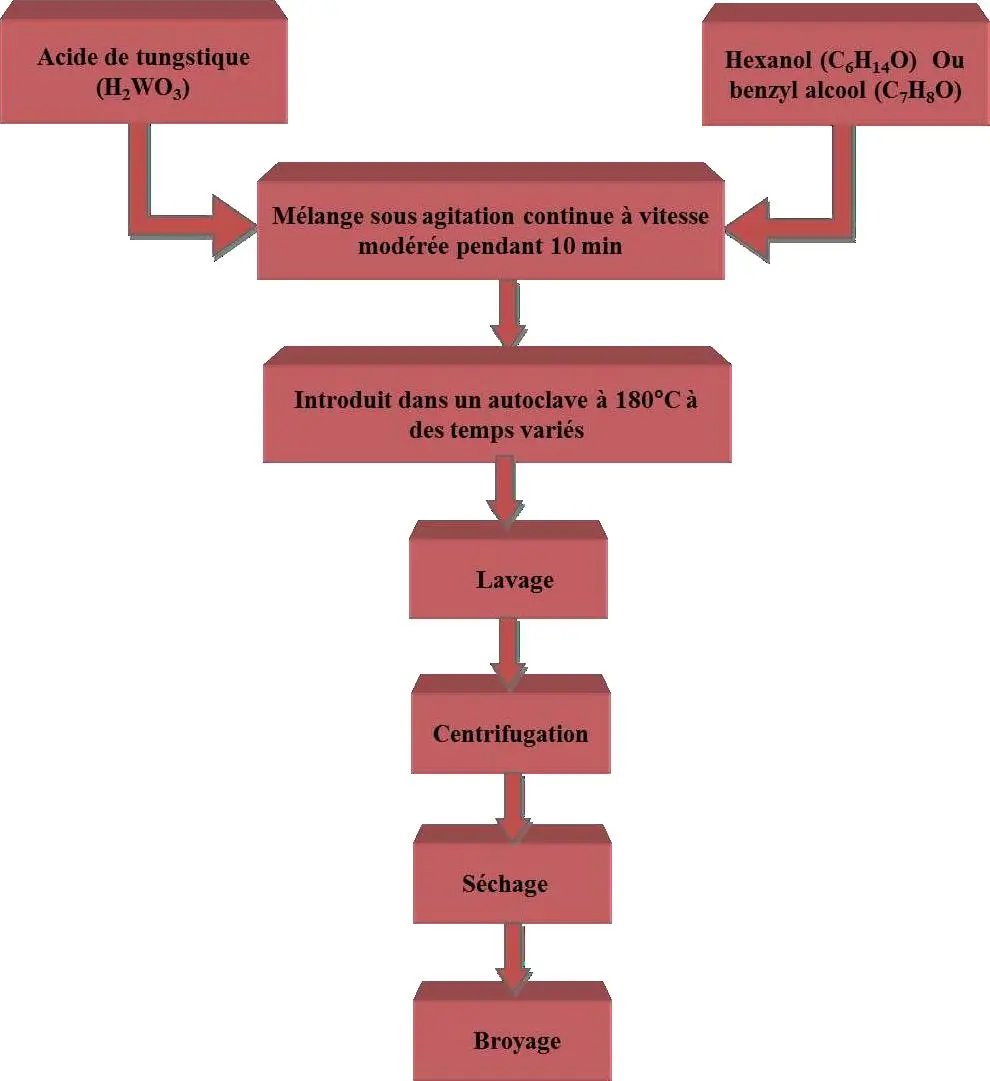

Schéma 1 : Protocol expérimental suivi pour la synthèse des poudres WO3 par la méthode sol-gel non hydrolytique.

La précédente expérience a été réalisée à différents solvants (Hexanol / benzyl Alcool) et différents temps respectivement : 24h et 48h et 72h avec le même protocole.

Figure 2 : Photographie des échantillons obtenus par sol non aqueux.

On résume les étapes de la préparation dans l’organigramme ci-dessous :

Organigramme : Différentes étapes de préparation des poudres de trioxyde de tungstène.

Résultats et discussions :

Diffractions des rayons X (DRX) :

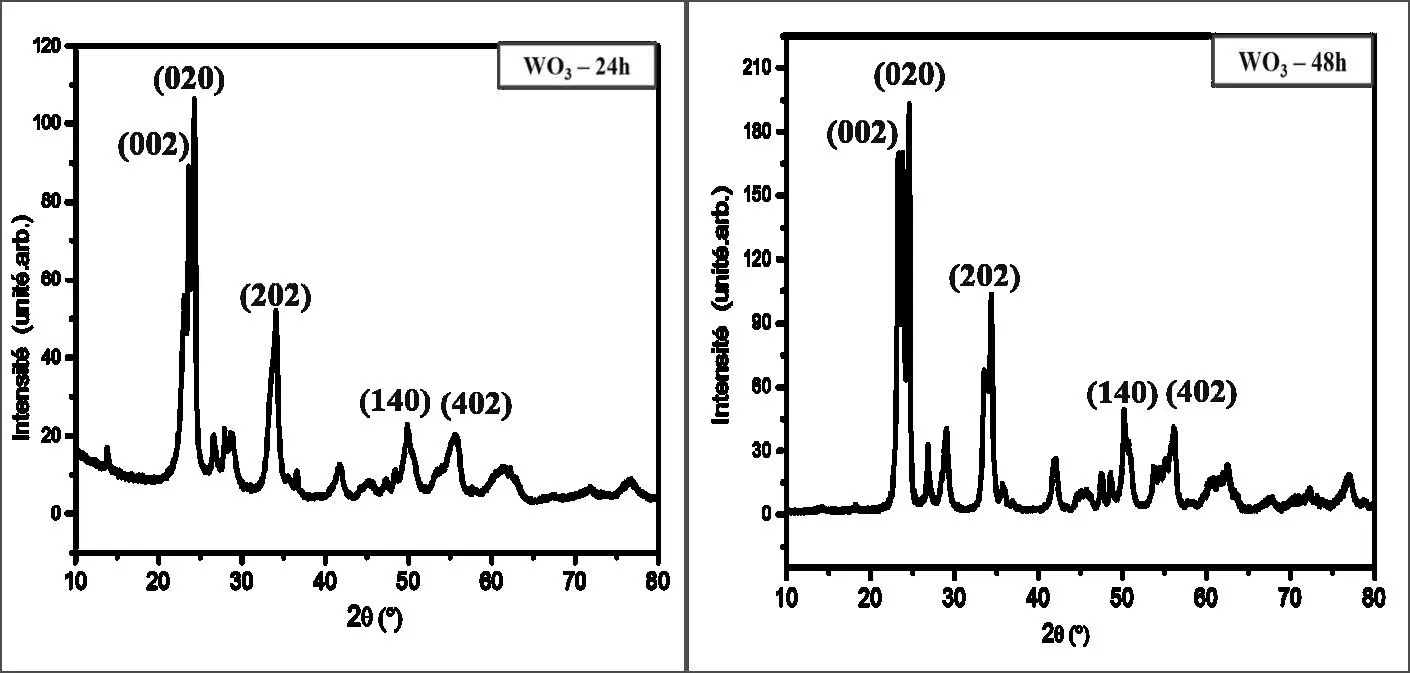

Les nanoparticules de différentes tailles de trioxyde de tungstène ont été caractérisées par diffraction des rayons X (DRX) afin de déterminer plus précisément de quelle phase cristalline les nanoparticules sont attribuées. La DRX permet également de déterminer les paramètres de maille du trioxyde de tungstène, ainsi que la moyenne des tailles des cristallites.

Les analyses de diffraction des rayons X ont été réalisées à Universida de Aveiro@Portugal avec un diffractomètre des rayons X « X’PertPro » de la marque PANalytical, à géométrie horizontale dans une configuration θ-2θ, et équipé d’une anti-cathode de cuivre utilisant la raie Kα d’une longueur d’onde λ = 1,5406Å. La figure suivante montre les résultats obtenus par l’analyse DRX :

Les analyses de diffraction des rayons X ont été réalisées à Universida de Aveiro@Portugal avec un diffractomètre des rayons X « X’PertPro » de la marque PANalytical, à géométrie horizontale dans une configuration θ-2θ, et équipé d’une anti-cathode de cuivre utilisant la raie Kα d’une longueur d’onde λ = 1,5406Å. La figure suivante montre les résultats obtenus par l’analyse DRX :

Figure 3 : Diffractogrammes des rayons-X des nanoparticules de WO3 synthétisé par la voie sol-non-aqueux dans n-hexanol à différents temps temporels respectivement (24h et 48h).

Les pics pointus et intensifs ont indiqué une nanostructure hautement cristalline, la forte diffraction culmine également indiquer que les nanoparticules WO3 ont bien cristallisé. Sur les deux diagrammes, on a remarqué des pics de réponse aux positions 23,9° ; 24,5° ; 26,4° ; 28,9° ; 33,4° ; 34,6° ; 42,0° ; 50,8° ; 56,3° attribués, respectivement, aux plans (002), (020), (200), (120), (112), (202), (122), (140), (402) comparativement à la fiche JCPDS (00-036-1451).

Après comparaison des angles de diffraction avec ceux rapportés sur la fiche, on a pu déduire que les NPs d’oxydes de tungstène présentent une structure de type monoclinique.

On a distingué pareillement que plus la durée de synthèse augmente plus l’intensité des pics augmente. Cette augmentation est bien apparente sur la Figure (3) pour les pics les plus intenses (002), (020), (200). Donc, on a pu conclure que la variation de la durée favorise la cristallisation.

Calcul de la taille des cristallites :

Le calcul de la taille des cristallites est effectué en utilisant la formule de Debye-Scherrer :

[31] :

Où :

𝐷 = 𝑘. 𝜆 ∕ 𝛽. Cos 𝜃

D : Le diamètre moyen de la cristallite.

k : Constante qui dépend de la forme des cristallites en prendre (0.9) sphérique.

λ : La longueur d’onde du faisceau de rayon X (λ = 1.5418Å).

β : La largeur à mi-hauteur du pic de diffraction le plus intense (in radions).

θ : La position de pics le plus intense.

La connaissance de λ, β et θ permet donc de calculer la valeur de d. La largeur à mi-hauteur du pic de diffraction β et l’angle de diffraction θ sont directement mesurés sur les diagrammes DRX précédents. Pour la longueur d’onde du rayonnement incident λ, nous savons que le rayonnement X utilisé est produit par un tube dont l’anticathode est en Cuivre. Nous avons pris donc pour λ la valeur de 1,5406 Ẵ.

La détermination de ces grandeurs sur le diffractogramme de la figure 3 nous donne une taille de cristallite de l’ordre de 21,821 (nm).

La microscopie électronique à Transmission (MET) :

Des caractérisations en microscopie électronique en transmission sont nécessaires afin d’obtenir des informations plus détaillées et plus précises sur la taille, la forme ou encore la distribution en taille des grains.

Les études de caractérisation par MET ont été effectuées en utilisant un microscope électronique à transmission Jeol-2000 FXII avec des résolutions point à point et ligne-ligne de 0,28 nm et 0,14 nm, disponible au Laboratoire de Ceramica à Universidade de Aveiro@Portugal.

Les études de caractérisation par MET ont été effectuées en utilisant un microscope électronique à transmission Jeol-2000 FXII avec des résolutions point à point et ligne-ligne de 0,28 nm et 0,14 nm, disponible au Laboratoire de Ceramica à Universidade de Aveiro@Portugal.

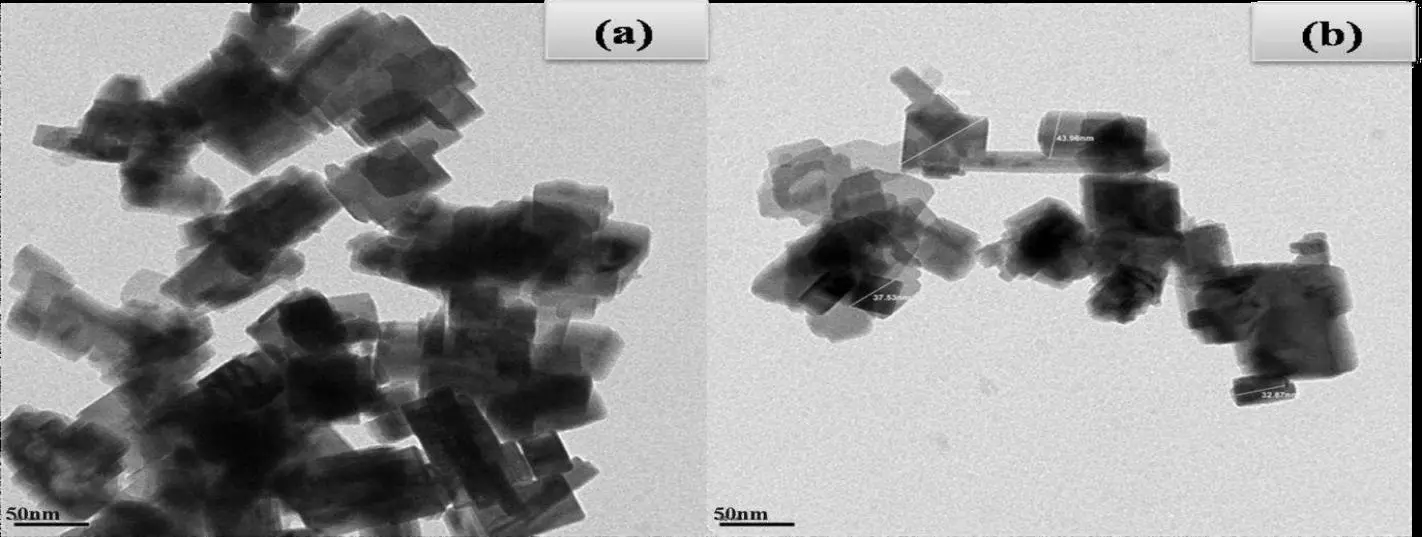

Figure 4 : Cliché MET de la poudre d’oxyde de tungstène obtenue par sol gel non hydrolytique dans n-hexanol à 180°C pendant 48h.

L’observation au MET (Figure 4) a montré que les nanoparticules obtenues ont des structures plaquettes bien dispersées, d’une quarantaine de nanomètre de longueur et de quelque trentaine de nanomètre de largeur. Ainsi montrée qu’aucune autre phase cristalline n’a été mise en évidence, ce qui confirme les résultats de DRX.

Sur les clichés de microscopie électronique, il semble apparaître sur certaines nanoparticules une surface sombre. Il peut s’agir d’une superposition des plaquettes de nanoparticules ou plus. Ce qui correspond à une région de l’échantillon diffractant fortement les électrons.

La spectrométrie UV-Visible :

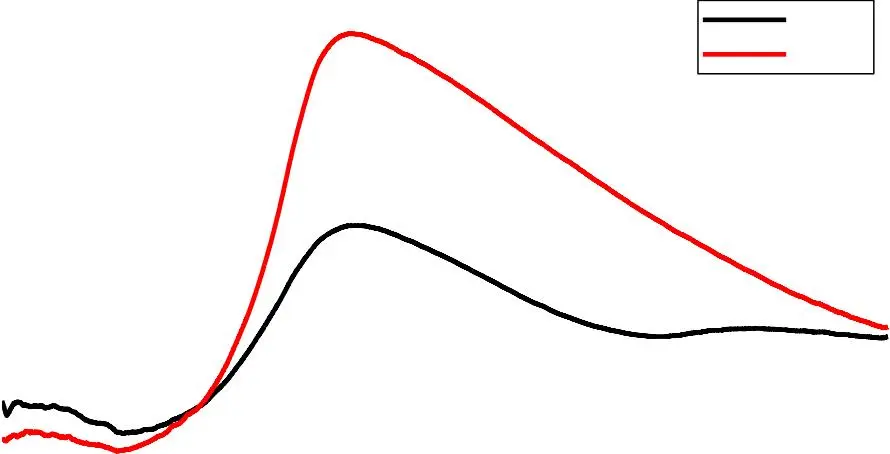

Les propriétés optiques des nanoparticules de WO3 dans l’UV et le visible ont été étudiées par spectroscopie d’absorption UV/visible.

Les spectres UV visible ont été obtenus à l’aide d’un spectrophotomètre Shumadzu UV 3101 du département de La Faculté de Chimie-USTO-MB. Sa gamme spectrale s’étend de 250 à 700 nm avec une taille de pas 0,2 nm. BaSO4 est utilisé comme référence.

La figure suivante nous a montré l’évolution de l’absorbance de ces NPs dans le domaine de l’UV-Visible pour des longueurs d’onde comprises entre 300 et 800 nm.

40

24 h

48 h

35

30

Absorbance (unité.arb.)

25

20

15

10

5

0

300 400 500 600 700 800

Longueur d’onde (nm)

Figure 5 : le spectre d’absorption UV-Visible des NPs de Trioxyde de Tungstène WO3 synthétisé par la voie sol-non-aqueux dans n-hexanol à différents temps temporels respectivement (24h et 48h).

Nous avons regroupé les deux spectres d’absorption optique des nanoparticules de WO3. Ces spectres montrent un aspect singulier constitué de trois zones ordinaires de faible absorption dans le domaine UV de 300 à 400 nm, de moyenne absorption dans le domaine visible de 600 à 800 nm et de forte absorption intercalée entre les deux zones avec un palier remarquable de forte absorption situé autour de 485 nm.

On a observé également que plus la durée de synthèse augmente plus l’absorbance du rayonnement augmente. Cette augmentation est bien unie sur la Figure 5. Donc, on a pu conclure que la variation de la durée favorise les particules.

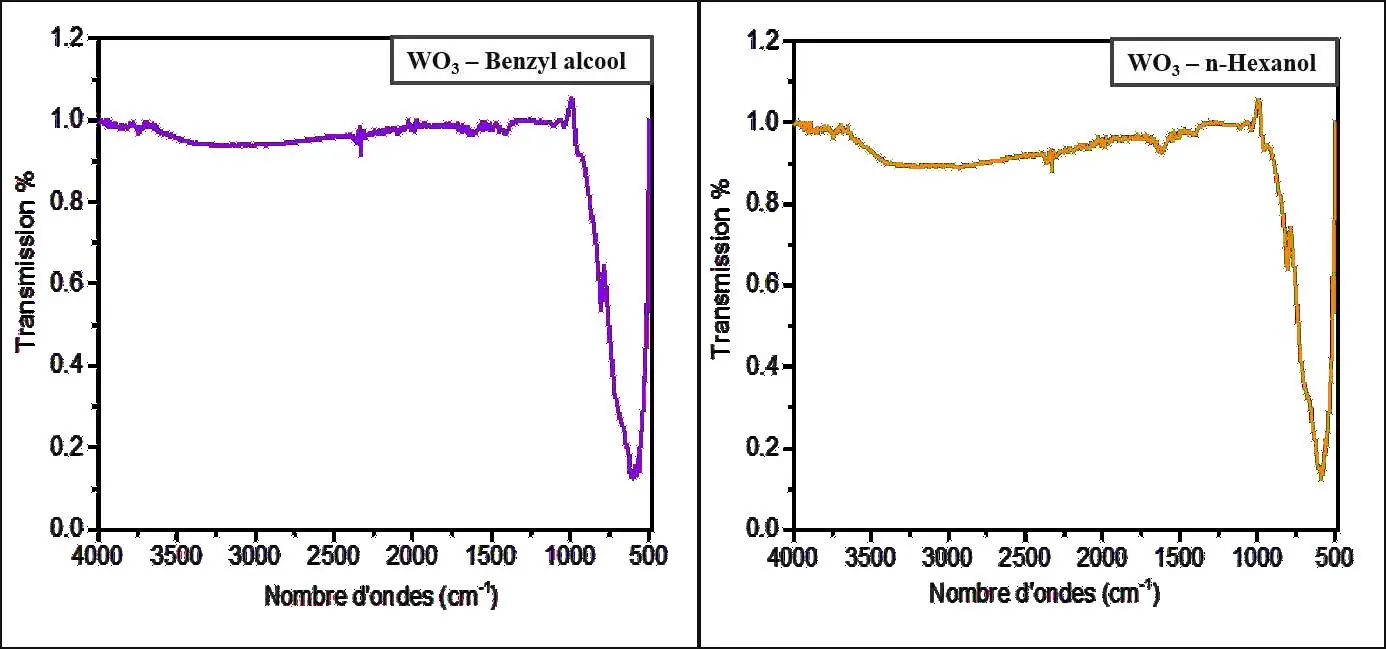

La spectroscopie Infrarouge :

Les poudres élaborées ont été analysées par la spectroscopie infrarouge afin de mettre en évidence les différentes espèces organiques qui sont greffées ou enrobées à la surface des NPs. Les spectres infrarouges des échantillons ont été enregistrés à l’aide d’un spectrophotomètre de Bruker Tensor 27 disponible au Laboratoire de Chimie des Matériaux à l’université d’Oran. Les spectres ont été enregistrés sur la gamme de nombres d’onde allant de 500 à 3500.

Les mesures IR ont été effectuées sur la plage de wavenumber 4000-350 cm-1.

Les poudres d’échantillon (2 mg) ont été mélangées avec du KBr (200 mg, pour donner environ 1 % de poudre dans les disques KBr) et pressées dans des pellets minces.

Les résultats d’analyse par spectroscopie d’absorption infrarouge de la poudre WO3 sont illustrés dans la figure suivante :

Figure 6 : Les spectres infrarouges des échantillons synthétisés par la voie sol-gel non-aqueux dans benzyle alcool /n-hexanol respectivement pendant 48h.

Les bandes à 1038 cm-1, 803,73 cm-1 et 580 cm-1 sont attribuées respectivement à la vibration d’élongation asymétrique W-O-W, à la vibration d’élongation symétrique W-O-W et à la vibration de déformation W-O-W propres à l’oxyde de Tungstène.

La bande sise entre 1500 cm-1 et 1700 cm-1 est attribuée à la vibration d’élongations de la liaison –COO- des groupements carboxylates, cette bande est caractéristique de la présence de molécules de héxanoate qui sont liées en surface des nanoparticules.

La présence de ces bandes révèle que le précurseur acide de tungstique (H2WO3) a été complètement transformé en WO3 d’une part et stabilise la croissance des NPs.

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les meilleures pratiques pour synthétiser des nanoparticules d’oxyde de tungstène ?

Les meilleures pratiques incluent l’utilisation de l’acide de tungstique comme précurseur et de solvants comme le n-Hexanol et l’alcool benzylique pour limiter l’agrégation des particules.

Quels équipements sont nécessaires pour la synthèse des nanoparticules d’oxyde de tungstène ?

Les équipements nécessaires comprennent un autoclave, des spatules, un agitateur magnétique, une balance, et un mortier de broyage, entre autres.

Comment se déroule la préparation des échantillons de Trioxyde de tungstène ?

La préparation implique la dissolution de l’acide de tungstique dans un solvant, suivie d’une agitation, d’une incubation dans un autoclave à 180°C, puis d’une centrifugation pour isoler les nanoparticules.