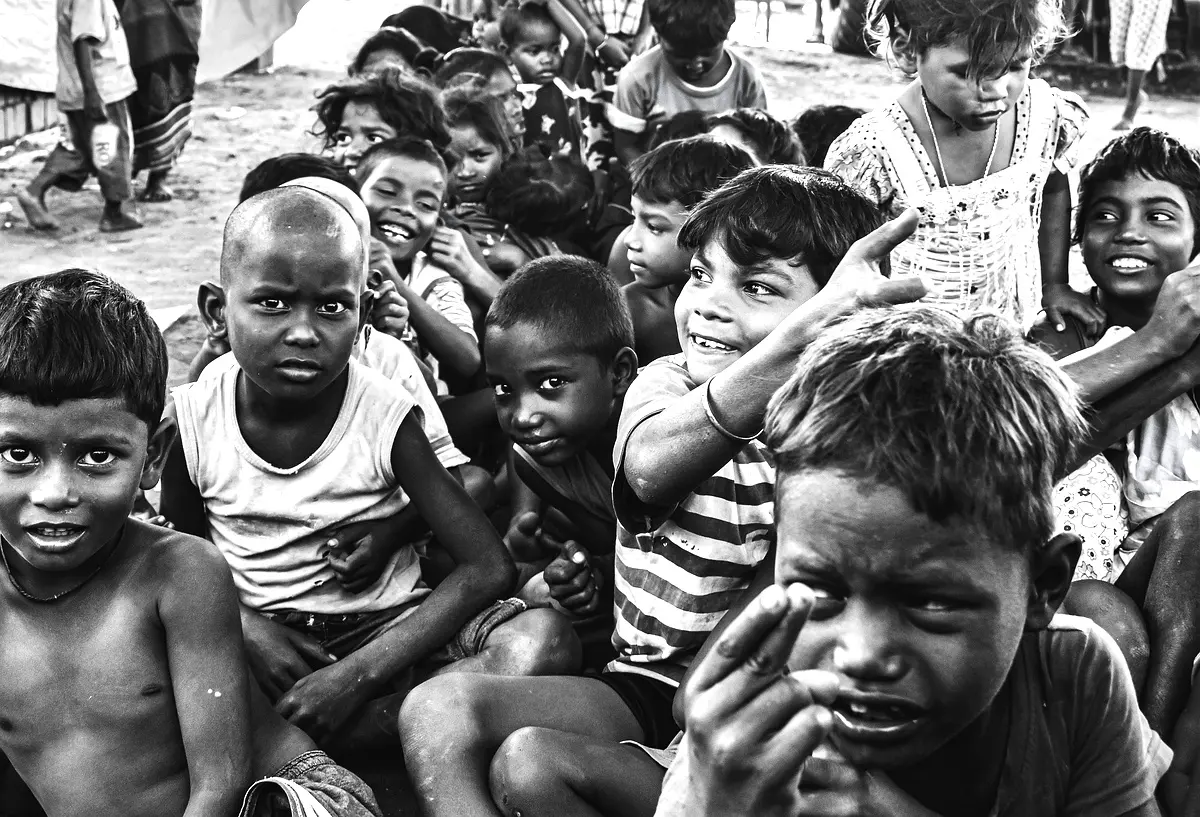

L’esclavage moderne en Haïti touche des milliers d’enfants, souvent invisibles dans les discussions sur les droits humains. Cette recherche révèle comment la pratique du restavèk, ancrée dans l’histoire coloniale, continue de perpétuer des injustices, soulevant des questions cruciales sur le bien-être des plus vulnérables.

Haïti en tant que nation esclave

L’esclavage fait partie du passé d’Haïti puisque le pays a été colonisé deux fois au cours de son histoire. Après avoir exploré et découvert l’île en 1492, les Espagnols ont exploité la terre et ont démontré un total mépris face à la souffrance humaine dans leur désir de s’approprier les ressources de l’île (James, 2000).

Par la suite, ce fut au tour des Français de prendre le contrôle et de coloniser une partie de l’île (James, 2000). Au fur et à mesure que l’économie prospérait, le besoin de main-d’œuvre se faisait ressentir et c’est à ce moment que les Français ont commencé la traite des esclaves africains, car ils pensaient que ceux-ci seraient mieux adaptés pour le travail physique (Régent, 2004).

En 1970, le nombre d’esclaves de l’île dépassait les 500 000 habitants soit le neuf dixième de la population. Les Français ont importé plus d’un million d’esclaves africains en Haïti et des milliers sont décédés en raison des travaux physiques (Girard, 2010). Les maîtres contrôlaient les esclaves avec des promesses matérielles telles que la nourriture et la liberté. Les esclaves ont appris que lorsqu’ils résistaient ils risquaient de recevoir des coups de fouet ou d’autres punitions sadiques comme l’amputation de leurs membres ou la pendaison.

En 1798, une révolution haïtienne a eu lieu, car le chef des mulâtres, le général Pétion, a forgé une alliance avec Jean-Jacques Dessalines, le chef de la révolte des esclaves en unissant leur force contre l’ennemi commun. Ayant soif de liberté, Haïti a déclaré son indépendance de la France en 1804 (Girard, 2010).

Après la révolution, la bourgeoisie haïtienne qui était principalement composée de mulâtres a tenté de relancer la production en forçant les anciens esclaves à travailler dans les plantations et les projets d’infrastructure et cela dans des conditions similaires à l’époque colonialiste (James, 2000). La pratique du travail des enfants fut également « empruntée » aux pratiques en œuvre durant l’époque coloniale française puisqu’un décret stipulait que les enfants d’esclaves pouvaient être réduits en esclave tant et aussi longtemps que leur propriétaire leur fournissait des instructions religieuses, de la nourriture et des vêtements.

Comme le restavèk, l’enfant d’esclave exécutait des tâches ou des travaux dans les champs (Rodriguez, 2011).

La race est liée à l’économie et au statut social en Haïti, car tel que l’explique Trouillot (1990), en Haïti la couleur ne s’arrête pas qu’à la couleur de peau, mais aussi à la texture de la peau, la profondeur du teint, la couleur et l’apparence des cheveux ainsi qu’aux traits du visage.

Ces distinctions font en sorte qu’un individu à la peau foncée, mais aux longs cheveux européens pourrait s’identifier comme un mulâtre, alors qu’une personne à la peau plus claire, mais ayant un phénotype noir, pourrait ne pas être perçue comme un mulâtre (Trouillot, 1990). Selon Bonniol (2007), la colonisation a favorisé la hiérarchisation de la société par rapport à la suprématie des blancs sur les noirs.

L’esclavage constitue donc un élément clé face à ses inégalités de race basée sur des traits physiques (Bonniol, 2007). La période coloniale a fait en sorte que les personnes noires étaient associées à l’esclavage et à la servitude. Dans les Caraïbes, les esclaves à la peau claire étaient supérieurs à l’esclave à la peau foncée (Bonniol, 2007).

(James, 2000), adresse le fait que les mulâtres étaient libres jusqu’à l’âge de 24 ans, mais il s’est abstenu de dire précisément ce qui leur arrivait après cet âge. Ceci dit, selon son récit, on peut déduire que beaucoup sont restés libres. Leur liberté a fourni aux mulâtres un avantage concurrentiel sur la population noire, car ils étaient libres de poursuivre des études et certains ont même pu envoyer leurs enfants en France pour obtenir une éducation supérieure (James, 2000).

Cela reste d’actualité dans la société haïtienne d’aujourd’hui, car les mulâtres détiennent la majorité des richesses du pays. Dans ce sens, Cadet écrit que « les plus belles propriétés étaient en possession des demi-castes » (1964, p. 39). Les mulâtres ont historiquement joué un rôle dans la hiérarchie sociale et raciale de la société haïtienne coloniale.

Les colons blancs ont commencé à utiliser des mulâtres pour pourchasser les esclaves fugitifs. Les blancs n’ont eu aucune difficulté pour les mobiliser dans cette tâche, car la peau noire était méprisée et les mulâtres se sentaient supérieurs à l’homme noir libre (James, 2000). Cette union entre blancs et mulâtres contre les esclaves noirs a permis aux mulâtres de réclamer des droits égaux avec les blancs (James, 2000).

Selon Cadet, la société haïtienne est divisée en deux strates soit les riches urbains, les élites et les paysans ruraux (Cadet, 1998). Les élites qui représentent 5 % de la population haïtienne sont composées de mulâtres, de Blancs et de quelques Noirs aisés. Très souvent, ces élites sont présentes dans le groupe qui prend en charge les restavèk.

Ils se distinguent par leur teint plus clair et par leur choix linguistique du français, par rapport à la langue maternelle du pays qui est le créole (Cadet, 1998). Cette distinction par rapport à la clarté du teint et aussi par l’usage de la langue des anciens colonisateurs, est un indicateur du statut socio-économique (Cadet, 2000) supérieur.

Même si la question de la couleur n’explique pas la division du travail et les relations sociales en Haïti, les préjugés raciaux demeurent une réalité courante. Comme l’explique Trouillot (1990), les classes dominantes ne sont pas exclusivement composées d’individus à la peau claire. La relation de pouvoir ne repose pas uniquement sur la race, elle dépend aussi de la classe, en Haïti la classe est mesurée par la propriété foncière puisque la terre est la base de la subsistance (Trouillot, 1990).

Les causes de la traite humaine en Haïti

L’esclavage humain est aujourd’hui une pratique illégale dans le monde entier, et pourtant il est pratiqué partout sous le discours de l’esclavage moderne ou de la traite des humains. La persistance d’un tel phénomène au sein des communautés noires est le résultat de l’accumulation de facteurs tels que la pauvreté, les mauvaises conditions de vie dans la majeure partie du pays, les troubles politiques et les facteurs héréditaires qui élargissent le système de servitude à l’heure actuelle. Le contexte de la mondialisation et la demande croissante de main-d’œuvre bon marché alimentent également l’esclavage. Cette réalité fait en sorte que des personnes se déplacent facilement d’un endroit à un autre à la recherche d’une vie meilleure (M’Cormack, 2011).

Femmes et enfants sous la servitude moderne

Chaque année, des millions de femmes et d’enfants sont contraints de travailler de longues heures contre leur gré pour peu ou pas de salaire dans des conditions désastreuses et terribles (Koettl, 2009). Selon la Banque Mondiale (dans Koettl, 2009) au moins 2,5 millions d’enfants et de femmes sont victimes de la traite chaque année, elles sont exploitées dans leur pays d’origine (trafic d’êtres humains interne) et à travers les frontières internationales (trafic d’êtres humains transnational) (Koettl, 2009).

Les victimes travaillent dans des conditions difficiles ; elles subissent à la fois des abus physiques et psychologiques, des coups, des menaces, des viols, des abus ainsi que des insultes. Elles sont également privées de nourriture, d’abri et de sommeil. Les statistiques affirment que 80 % des victimes de la traite dans le monde sont de sexe féminin (Koetttl, 2009).

La traite des femmes et des enfants est un phénomène permanent, et elle s’aggrave sous la pression de la mondialisation. Le problème est relié à l’absence de politiques insuffisantes, de discrimination et même d’activistes responsables de la prévention de toutes ces violations des droits de l’homme. La discrimination sexuelle et la violence sexiste envers les femmes sont d’autres facteurs de pression, car elles augmentent la vulnérabilité des femmes (Koetttl, 2009).

De plus, l’esclavage actuel peut affecter négativement le bien-être psychologique de la victime en l’exposant à un traumatisme psychologique susceptible d’avoir un impact à vie sur sa vie ; un tel traumatisme pourrait les exposer à un risque élevé d’être à nouveau victimes de la traite. Selon le dernier rapport de l’OIT, 246 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans se livrent au travail des enfants dans le monde.

La majorité de ces enfants qui travaillent ont entre 5 et 14 ans et sont originaires d’Asie (127,3 millions ou 60 %), puis d’Afrique (48 millions ou 23 %), puis d’Amérique latine et des Caraïbes (17,4 millions ou 8 %) et enfin au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (13,4 millions ou 6 %) (Redlinger, 2004).

Les statistiques ci-dessus démontrent l’ampleur de la situation des enfants domestique. Les chiffres des Caraïbes dont Haïti fait partie sont tout de même très alarmants. En addition, ces données prouvent que le système esclavagiste est toujours actif et est présent dans de nombreuses parties de monde à prédominance noire.

Dans le présent chapitre nous avons présenté notre perspective théorique postcoloniale, et définit le concept de race, de colorisme et nous les avons situés dans l’histoire récente et moins récente de Haïti. Dans le prochain chapitre nous allons présenter l’approche méthodologique du présent travail.

________________________

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que la pratique du restavèk en Haïti?

La pratique du restavèk en Haïti consiste à placer des enfants comme domestiques dans des familles aisées par des parents en situation de pauvreté, accomplissant des tâches domestiques sans rémunération.

Comment l’histoire de l’esclavage influence-t-elle la société haïtienne actuelle?

L’esclavage constitue un élément clé face aux inégalités de race basée sur des traits physiques, et la période coloniale a fait en sorte que les personnes noires étaient associées à l’esclavage et à la servitude.

Quels sont les impacts du restavèk sur le bien-être des enfants en Haïti?

Les enfants en situation de restavèk accomplissent des tâches domestiques sans rémunération, ce qui est décrit comme une forme d’esclavage moderne, affectant leur bien-être.