Le cadre théorique des réseaux électriques révèle des enjeux cruciaux pour l’optimisation de la fiabilité des smartgrids. Cette recherche innovante démontre comment l’algorithme PSO peut transformer la gestion énergétique, réduisant les pertes et améliorant la stabilité, avec des implications significatives pour les distributeurs d’énergie.

Chapitre 1 : Revue de la littérature

Introduction

Les réseaux électriques sont des infrastructures assurant le développement économique et technologique de tout pays. Pour que ces réseaux électriques soient fiables, ils doivent garantir un équilibre entre la production et la consommation en réduisant les coupures tout en minimisant les pertes et en alimentant les différents centres de consommation avec une tension et une fréquence constantes en tout temps.

D’où l’intérêt particulier des chercheurs pour le développement de nouvelles méthodes et nouveaux outils d’analyse permettant de garantir une évaluation plus performante de la fiabilité des réseaux électriques et d’améliorer leur stabilité pour rendre leur exploitation plus flexible. Dans la suite, nous présenterons d’abord la description générale d’un réseau électrique partant de la production jusqu’à la consommation.

Nous présenterons aussi le nouveau paradigme du réseau avec des productions décentralisées. Par la suite nous ferons une revue sur les smartgrids. Enfin, nous étudierons les méthodes d’estimation de la fiabilité par les méthodes analytiques et de Monte Carlo.

Généralités sur les systèmes de distribution d’énergie électrique

Le système électrique représente la chaine de transmission et d’acheminement de l’énergie électrique. Il est constitué des centrales de production, des réseaux de transport et de distribution qui permettent d’acheminer l’énergie électrique des centrales de production vers les zones de consommation. Etant donné que le stockage de l’électricité en très grande quantité est très couteux, le plus judicieux est donc de pouvoir assurer un équilibre en temps réel entre la production et la consommation [1, 2].

Ceci nécessite d’intégrer de l’intelligence dans le réseau grâce à des capteurs et des dispositifs de communication. Comme le dit l’auteur [3] dans ses travaux, le problème majeur de l’exploitant du système électrique est donc de maintenir en permanence, l’équilibre entre l’offre disponible et la demande potentielle, sachant que l’équilibre instantané entre production et consommation est une condition nécessaire au fonctionnement du système production-transport-consommation.

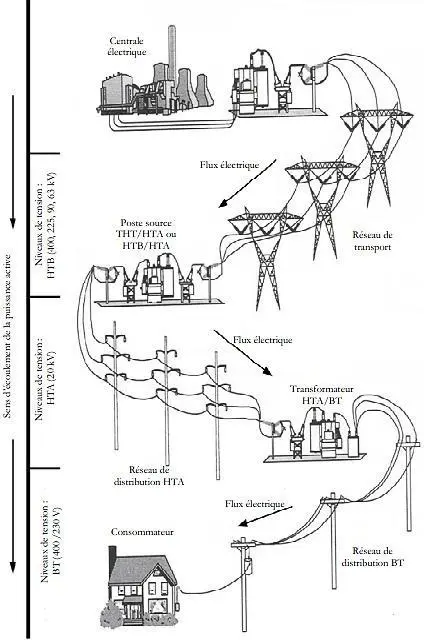

Schéma classique d’un système électrique

Il repose sur une organisation unidirectionnelle allant de la production vers la consommation. Ici, la production est centralisée au niveau des centrales reparties à travers tout le territoire et fournissant des puissances de l’ordre des milliers de mégawatts. La majorité des centrales étant connectées sur le réseau de transport permettant d’acheminer l’électricité de ces

centrales de production aux zones de consommation éloignées. Pour des raisons techniques et économiques, ce transport est effectué sous la très haute tension (THT) en triphasée afin de minimiser les pertes en ligne. Cependant, la plupart des équipements électriques dans les foyers requièrent une alimentation basse tension (BT) monophasée. Donc le réseau de distribution joue le rôle d’interface entre le réseau de transport et les consommateurs.

Dans cette configuration, l’énergie électrique est donc transportée des zones de production vers les multiples zones de consommation par le biais d’une structure hiérarchique [1, 2, 3]. Pour cela, la tension est successivement abaissée au niveau des postes de transformation afin d’alimenter les usagers [3]. Sur la figure 1.1 on observe le schéma classique d’un système électrique.

Source: URL

Production

La production de l’électricité est centralisée dans les sites de production ayant des capacités de plusieurs dizaines ou centaines de mégawatts. Ceci se justifie par l’amélioration du rendement obtenu avec l’augmentation de la taille des machines tournantes utilisées dans la production de l’électricité [1]. Historiquement, la production de l’énergie électrique repose sur le principe de la transformation d’énergie primaire en énergie électrique. Les sources primaires peuvent être réparties en deux grandes catégories selon leur origine :

- Sources primaires fossiles : fioul, charbon, gaz, uranium ;

- Sources primaires renouvelables : eau, soleil, vent, biomasse, géothermie [1, 3].

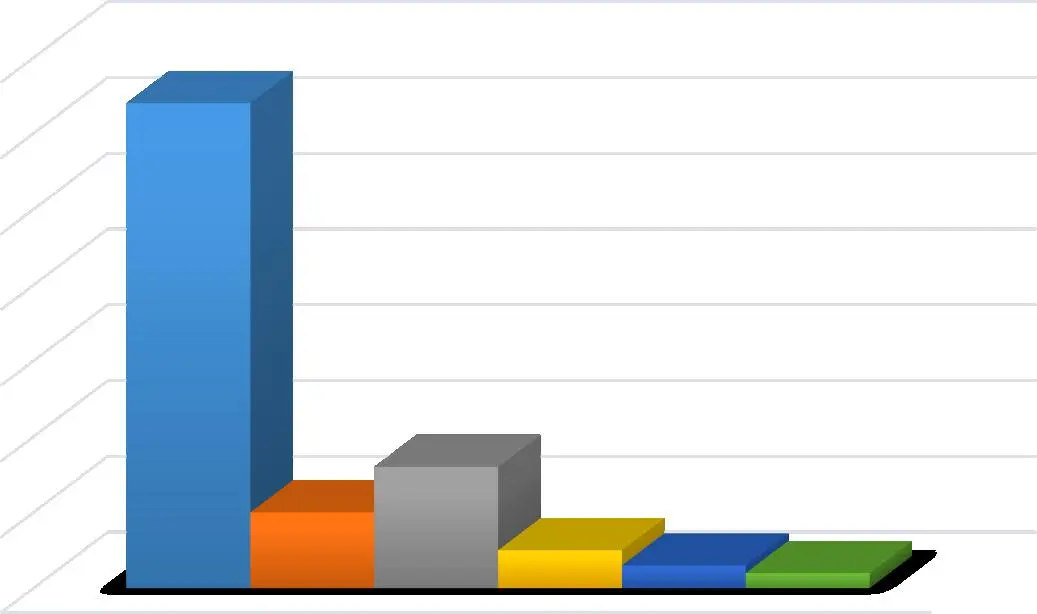

Le nouveau système électrique est constitué de moyens de production conventionnels (thermique, nucléaire, hydraulique) et de moyens de production non conventionnels (micro turbines, cogénération, pile à combustible, géothermie, biomasse, petite hydraulique, éolienne, photovoltaïque) [2]. La figure 1.2 nous donne la répartition mondiale en 2019 des sources primaires utilisées pour générer de l’énergie électrique [4].

Source: URL

Production en %

Fossile Nucléaire Hydroélectrique Eolienne Biomasse Solaire

10

0

2

3

5

10

20

16

60

50

40

30

64

70

Production mondiale de 2019

Figure 1.2: Production mondiale 2019

On constate malheureusement que les énergies renouvelables sont minoritaires par rapport aux fossiles. Pourtant ces énergies fossiles causent d’énormes désastres pour l’environnement.

De plus, l’utilisation d’un type de centrale précis est déterminée par son coût de production et l’ordre de grandeur de la puissance qu’elle peut fournir (cf. tableau 1.1) [1].

Tableau 1.1: Ordre de grandeur des puissances des unités de production

Type | Puissance |

Centrale nucléaire | 900 à 1650 MW |

Centrale éolienne | 2 à 5 MW |

Centrale hydroélectrique | 1 à 1800 MW |

Centrale thermique à flamme | 120 à 700 MW |

10 m2 de panneau Photovoltaïque | 1 KWc |

Pour notre pays, ENEO dans son rapport 2019 [5], estime que le Cameroun dispose des ressources considérables en hydroélectricité, importantes en énergies renouvelables et modestes en hydrocarbures soit 39 centrales de production au total, dont 13 interconnectées et 26 thermiques isolées. Ainsi 73% de la production est de source hydraulique. Toujours dans ce rapport, les infrastructures du secteur de l’électricité au Cameroun comprennent :

- Trois centrales hydroélectriques : Song Loulou (384 MW), Edéa (267 MW), Lagdo (72 MW),

- Trois barrages-réservoirs de régularisation du fleuve Sanaga pour un total de 7,6 milliards de m³ répartis comme suit : MBAKAOU (2,6 milliards de m³), MAPE (3,2 milliards de m³) et BAMENDJIN (1,8 milliards de m³) ;

- Cinq centrales thermiques connectées au réseau Sud : Oyomabang (35 MW, dont 20 MW HFO), Bassa (20 MW), Logbaba (18 MW), Bafoussam (14 MW), Limbé ( 85 MW) ;

- Une centrale thermique connectée au réseau Nord : au niveau de Djamboutou (17 MW);

- Une centrale thermique connectée au réseau Est : au niveau de Bertoua (8,6 MW) ;

- Une trentaine de petites centrales « diesel » isolées dans le pays ;

- Une centrale thermique de Yassa à Dibamba : disposant d’une puissance installée de 86,1 MW depuis 2009, date de sa mise en service ;

- Les auto-producteurs : disposant d’une capacité opérationnelle de production estimée à 586 MW en 2010, dont 562 MW en onshore et 24 MW en offshore ;

- Un groupe de trois centrales thermiques de 60MW (Bamenda, Mbalmayo et Ebolowa) mises en œuvre en 2011 à la faveur du Programme Thermique d’Urgence (PTU), auquel il faut ajouter une centrale de 40 MW en location.

Le tableau 1.2 donne un récapitulatif des moyens de production du Cameroun [5].

Tableau 1.2: Moyen de production d’électricité du Cameroun

Réseau | Hydroélectricité | Production thermique | Barrage de retenue d’eau |

Réseau interconnecté Sud | Edéa : 265 MW Song loulou : 395MW | Limbé : 85 MW Bassa : 22 MW Logbaba : 22 MW Bafoussam : 18 MW Mefou : 2 MW Oyomabang : 41 MW Ebolowa: 2,2 MW | Mbakoua : 2,6 milliards de m2 Bamendjin: 1,8 milliards de m2 Mape : 3,2 milliards de m2 |

Réseau interconnecté Nord | Lagdo : 72 MW | Djamboutou : 20 MW Kousseri : 3 MW Autres installations : 1,5 MW | |

Autres installations thermiques | Bertoua : 30 MW Autres installations : 4,15 MW | ||

Total | 733 MW | 270 MW | 7,6 milliards de m2 |

Transport

Les centrales de production n’étant pas toujours à proximité des zones de consommation, et avec les quantités d’énergie produite mises en jeu, le réseau de transport joue un rôle stratégique dans l’exploitation des systèmes électriques. Le réseau de transport achemine l’énergie électrique produite, sur de très longues distances des zones de production aux postes sources du réseau de distribution. Il est constitué de lignes exploitées en Haute Tension B (HTB), de sorte à réduire le courant et minimiser les pertes Joule, ainsi que les chutes de tension sur les longues distances. Afin d’augmenter la capacité, la puissance est acheminée en régime triphasé alternatif [1].

Le plus souvent, le réseau de transport est maillé afin d’assurer la sécurité d’alimentation et faire face aux exigences économiques et garantir la continuité d’approvisionnement en cas de perte d’un ouvrage important [3]. La figure 1.3 nous donne la structure maillée d’un réseau de transport.

Générateur

HTB/HTA

HTB/HTA

Générateur Générateur

Figure 1.3: Structure maillée d’un réseau de transport

De plus, le transport doit tenir compte de la distance et de la tension en ligne. Le tableau 1.3 donne une idée de la puissance transmissible en fonction de la tension et de la distance.

Tableau 1.3: Puissance transmissible en fonction de la tension et de la distance [1]

Tension (kV) | Puissance (MW) | Distance (km) |

63 | 20 | 50 |

150 | 80 | 100 |

225 | 200 | 200 |

400 | 700 1200 | 400 100 |

750 | 2500 1000 | 200 600 |

Le réseau de transport fonctionne suivant des critères de tension et de fréquence bien définis. La fréquence nominale, qui est par exemple de 50Hz au Cameroun, est proportionnelle à la vitesse de rotation des alternateurs des centrales de production. Ces valeurs de fréquence sont le résultat d’un compromis entre la taille des machines, les pertes dans les machines et les conducteurs. Tout déséquilibre entre la production et la consommation dans le système se traduit par un décalage de la fréquence par rapport à sa valeur nominale [1]. Le réseau de transport au Cameroun cumule 11 158 kilomètres de lignes de 220 à 380 kilovolts [5].

Distribution

Le réseau de distribution permet l’alimentation des consommateurs finaux en basse tension sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, il est beaucoup plus dense et immense que le réseau de transport [1]. Le réseau de distribution au Cameroun cumule 11 450 kilomètres de lignes de 5,5 à 33 kilovolts en HTA et le reste en BT [5].

Le réseau de distribution du Cameroun est alimenté sur sa partie moyenne tension (HTA) par des postes sources alimentés depuis le réseau de transport (HTB). Ces postes sont équipés de transformateurs HTB/HTA pour abaisser la tension à 20 KV entre phases et d’autres équipements de mesure et de contrôle-commande, de sectionneurs, de disjoncteurs.

Sur chaque poste source, sont raccordés des départs de moyenne tension dont le nombre varie de quelques unités à plusieurs dizaines. Ces départs alimentent les consommateurs raccordés en moyenne tension et les postes de distribution basse tension (BT) équipés de transformateurs HTA/BT. Le tableau 1.4 donne les niveaux de tension des réseaux électriques.

Tableau 1.4: Niveaux de tension [6]

U<50 V | 50V<U<500V | 500V<U<1KV | 1KV<U<50KV | 50KV<U<100KV | U>100 KV | |

Avant 1989 | TBT | BT | MT | HT | THT | |

Après 1989 | TBT | BTA | BTB | HTA | HTB |

Le réseau de distribution est généralement à structure dite radiale (Figure 1.4). L’inconvénient majeur d’une telle structure est l’unicité du chemin entre un point A et B [7]. Ainsi, en cas de perte d’un élément, le réseau est déséquilibré.

A

B

Figure 1.4: Exemple d’un réseau de distribution à structure radiale

Consommation

La consommation électrique représente le besoin de la charge en électricité à un moment donné. Cette consommation n’est jamais fixe mais varie fortement dans une journée. La fluctuation de la consommation est évidente et inévitable en raison de la nature aléatoire des clients. Pour s’adapter à cette fluctuation, la production d’électricité doit être contrôlée.

Afin d’anticiper sur le contrôle, une prévision de la consommation en J-1 est réalisée pour la planification du lendemain. Par contre, comme le montre la figure 1.5, cette prévision est précise à l’échelle d’un pays donné, toute fois des erreurs importantes peuvent apparaitre sur la prévision locale de consommation. L’erreur sur la prévision de consommation peut être considérée sous forme d’une distribution normale avec une valeur moyenne et un écart- type [8, 9].

La figure 1.5 présente la consommation et la prévision en France le 03 novembre 2020.

________________________

2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑

3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce qu’un smart grid?

Les smart grids sont des réseaux électriques intelligents qui intègrent de l’intelligence grâce à des capteurs et des dispositifs de communication pour assurer un équilibre entre la production et la consommation.

Comment l’algorithme PSO améliore-t-il la fiabilité des réseaux électriques?

L’algorithme PSO peut améliorer la stabilité des réseaux par un placement optimal des productions décentralisées, réduisant ainsi les pertes d’énergie et améliorant le profil de tension.

Pourquoi est-il important d’assurer un équilibre entre production et consommation d’électricité?

Il est crucial d’assurer un équilibre entre production et consommation pour éviter les coupures et minimiser les pertes, tout en maintenant une tension et une fréquence constantes.