Les applications pratiques des nanoparticules révèlent une méthode innovante de synthèse par sol-gel non-aqueux, promettant une amélioration significative des propriétés physico-chimiques. Cette recherche, essentielle pour la dégradation du phénol, pourrait transformer notre approche des polluants industriels.

Procèdes de fabrication des nanoparticules :

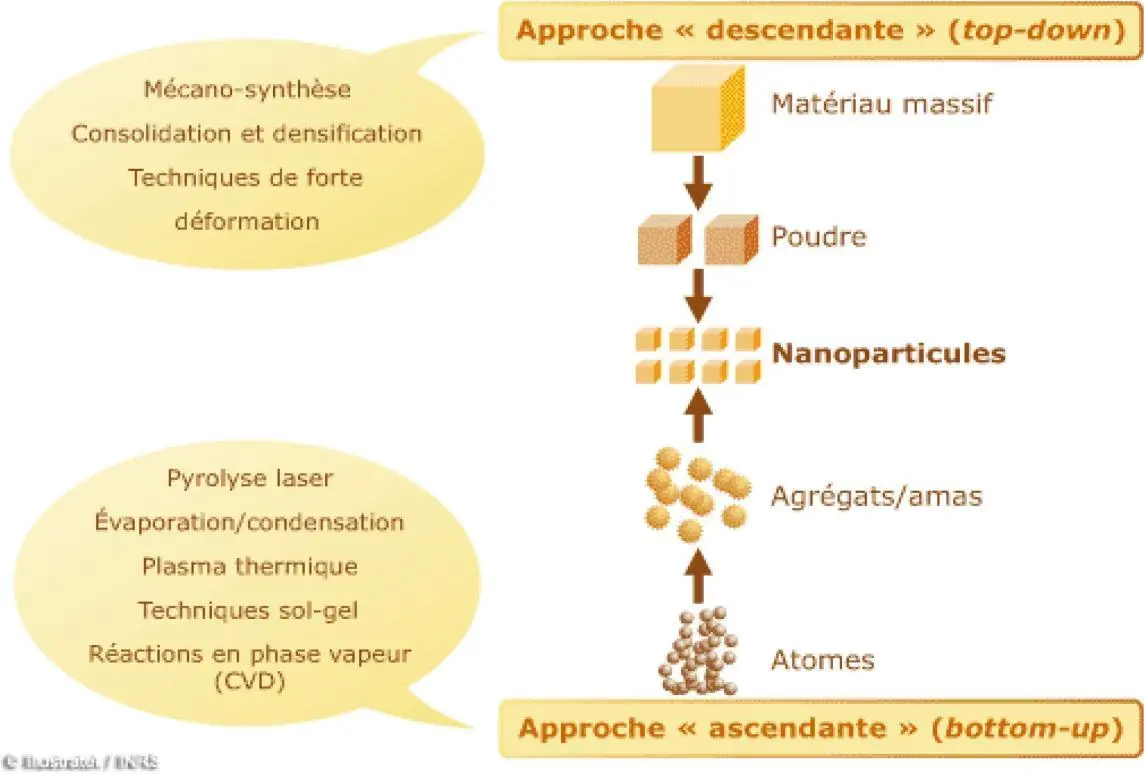

Les nano-objets manufacturés et destinés à des usages industriels peuvent être synthétisés selon deux approches différentes.

L’approche « ascendante » vient des laboratoires de recherche et des nanosciences. Elle consiste à construire les nano-objets et les nanomatériaux atome par atome, molécule par molécule ou agrégat par agrégat par assemblage où le positionnement des atomes, des molécules ou des agrégats s’effectuent de façon précise, contrôlée et exponentielle, permettant ainsi l’élaboration de matériaux fonctionnels dont la structure est complètement maîtrisée.

L’approche « descendante » est issue de la microélectronique. Elle consiste à réduire et plus précisément à miniaturiser les systèmes actuels en optimisant les technologies industrielles existantes.

Les dispositifs ou les structures sont ainsi graduellement sous dimensionnés ou fractionnés jusqu’à atteindre des dimensions nanométriques [3].

Figure 7 : Approche ascendante et approche descendante [3].

Dans un rapport de 2006, l’Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (AFFSET) classe les différents modes de synthèse des nanoparticules en fonction des procédés physiques, chimiques et mécaniques (Annexe 1).

Principaux procédés chimiques:

- Les réactions en phase vapeur (carbures, nitrures, oxydes, alliages métalliques, etc.).

- Les réactions et les précipitations en milieu liquide (la plupart des métaux et oxydes).

- les réactions en milieu solide (la plupart des métaux et oxydes);

- Les techniques sol-gel (la plupart des oxydes).

- Les fluides super-critiques avec réaction chimique (la plupart des métaux, oxydes et quelques nitrures).

- Les réactions par coprécipitation chimique ou hydrolyse (métaux et oxydes métalliques).

- La polymérisation en chaîne par étape en phase liquide (polymères organiques tels les dendrimères et les dendrons).

- La polymérisation en phase gazeuse, greffage, électrofilage (polymères organiques tels les dendrimères et les dendrons).

Principaux procédés physiques:

- L’évaporation / condensation sous pression partielle inerte ou réactive (Fe, Ni, Co, Cu, Al, Pd, Pt, oxydes).

- La pyrolyse au laser (Si, SiC, SiCN, SiCO, Si3N4, TiC, TiO2, fullerènes, suies carbonées, oxydes métalliques, etc.).

- La synthèse au plasma ou des méthodes à arc électrique (oxydes métalliques);

- La combustion à la flamme (oxydes métalliques).

- Le fluide supercritique sans réaction chimique (matériaux pour la vectorisation de principes actifs).

- Les micro-ondes (Ni, Ag).

- L’irradiation ionique ou électronique (production de nanopores dans un matériau de dimensions macroscopiques ou de nanostructures immobilisées dans une matrice).

- Le recuit à basse température (alliages métalliques et intermétalliques complexes avec trois à cinq éléments à base d’Al, de Zr et de Fe.).

- Le plasma thermique (des nanopoudres céramiques comme des carbures (TiC, TaC, SiC), des siliciures (MoSi2), des oxydes dopés (TiO2) ou complexes (HA, YIG, pérovskites).

- Le dépôt physique en phase vapeur (des dépôts de TiN, CrN, (Ti, Al)N, notamment).

Principaux procédés mécaniques:

- Les procédés de mécanosynthèse et d’activation mécanique de procédés de la métallurgie des poudres (tous les types de matériaux (céramiques, métaux, oxydes métalliques, polymères, semiconducteurs).

- La consolidation et la densification.

- La forte déformation par torsion, laminage ou friction (oxydes métalliques).

Domaines d’utilisations :

Les nanoparticules permettent d’accroître les performances de nombreux produits. D’après le rapport publié en 2008 par le Conseil des académies canadiennes [20], les performances particulièrement recherchées sont l’absorption des rayons ultra-violet, l’amélioration des qualités textiles, l’effet antimicrobien, l’apport d’une fonction autonettoyante ou antiadhésive de surface, l’augmentation de la dureté ou encore l’apport d’une fonction antiagglomérant ou fluidifiante (Annex2).

Les nanoparticules permettent ainsi des innovations incrémentales et de rupture dans de nombreux secteurs d’activité tels que la santé, l’automobile, la construction, l’agroalimentaire ou encore l’électronique [21].

En médecine :

Sous forme de micelles ou liposomes, les nanoparticules permettent de délivrer des substances agissant sur les tumeurs.

L’utilisation de nanoparticules revêtues d’oxyde de fer permet de casser les enveloppes bactériennes ainsi le traitement est plus efficace contre les affections bactériennes chroniques. Des chercheurs de l’Université Rice ont démontré que des nanoparticules d’oxyde de cérium agissent comme des antioxydants pour éliminer les radicaux libres d’oxygène présents dans la circulation sanguine à la suite d’une blessure traumatique.

Les nanoparticules absorbent les radicaux libres d’oxygène, les libèrent sous une forme moins dangereuse, puis elles recommencent avec d’autres radicaux libres et ainsi de suite.

D’autres chercheurs ont mis en évidence l’intérêt d’utiliser des nanoparticules de carbone appelées nano-diamants. Associées à des médicaments de chimiothérapie elles permettent de traiter les tumeurs cérébrales, un des avantages étant leur capacité à pénétrer la barrière Hémato- encéphalique.

En industrie :

Une peau synthétique, que l’on peut retrouver dans les prothèses a démontré à la fois une capacité d’auto-guérison et une capacité à ressentir la pression. Le matériel est un composite de polymères et de nanoparticules de nickel.

En pratique si le matériau est porté au moment d’une coupure, celle-ci est refermée dans les 30 minutes, de plus la résistance électrique du matériau change avec la pression donnant une capacité à ressentir cette dernière proche de la sensation du toucher.

Les nanoparticules de silicate peuvent être utilisées comme barrière aux gaz (oxygène par exemple) ou moisissures dans des films plastiques utilisées dans les emballages. Cela permet de diminuer la détérioration et le desséchement des aliments.

Dans le textile, les nanoparticules d’argent permettent de tuer des bactéries, rendant les vêtements résistants aux odeurs.

Dans l’énergie et l’électronique :

Des chercheurs ont découvert que la lumière du soleil, concentrée sur des nanoparticules peut produire de la vapeur à haute efficacité énergétique.

Cette découverte pourrait être très intéressante pour des pays en développement sans électricité afin par exemple de purifier l’eau ou désinfecter des instruments médicaux.

Des nanoparticules de silicone à la surface des anodes implantées dans les batteries au lithium- ion augmentent la puissance de ces batteries et réduisent le temps de recharge.

Pour l’environnement :

Des chercheurs se sont intéressés aux propriétés photo catalytiques des nanoparticules d’oxyde de cuivre et de tungstène, elles peuvent transformer l’huile en composés biodégradables.

Déposées à l’intérieur d’une grille qui offre une grande surface de réactions, les nanoparticules activées par les rayons du soleil sont utilisées dans l’eau afin de réaliser un nettoyage des déversements de pétrole.

Les nanoparticules d’or incorporées dans de l’oxyde de manganèse poreux sont capables de dégrader les polluants volatils présents dans l’air.

Pour revenir au traitement d’eau ; les nanoparticules d’oxyde de fer sont utilisées pour éliminer l’arsenic présent dans les puits et les nanoparticules de fer permettent une élimination du tétrachlorure de carbone dans l’eau souterraine.

Tableau 2 : Domaines d’application en fonction du type de nanoparticules.

Types de nanoparticules | Domaines d’application |

Fullerènes | Electronique, piles, cellules solaires, stockage des données et des gaz, additifs dans les plastiques |

Graphènes | Télécommunication |

Nanotubes de carbone | Applications potentielles en composites polymériques, émetteurs d’électrons, blindage électromagnétique, stockage de gaz |

Nano-fibres | Additifs dans les polymères, support catalytique, stockage de gaz |

Noir de carbone | Pigments, agents de remplacement des caoutchoucs (pneus) |

Métaux | Marqueurs pour diagnostic médical, agent de traitement anticancéreux (Au), propriétés antimicrobiennes (Ag), convertisseurs catalytiques (Pt, Pd, Rh), combustible (Al) |

Oxydes métalliques | Plastics et caoutchoucs (SiO2), crème solaire (TiO2, ZnO), pigments de peinture et cosmétiques (TiO2) |

Polymères organiques et dendrimères | Applications potentielles : biomédecine (régénération tissulaire et osseuse), Acheminement des médicaments, thérapies, agents de contraste |

Liposomes | Applications médicales et pharmacologiques |

Risques potentiels des nanoparticules :

Parmi les impacts potentiels des nanomatériaux sur le monde de demain, l’interaction avec le vivant constituent une interrogation majeure car les propriétés particulières aux nanoparticules, qui les rendent si intéressantes, peuvent potentiellement représenter un danger non négligeable pour les hommes et l’environnement.

En effet, si certaines de leurs caractéristiques sont prometteuses pour le traitement de maladies ou l’élaboration de systèmes à libération contrôlée, elles pourraient avoir des impacts inattendus dans d’autres circonstances.

La petite taille des nanoparticules pourrait par exemple leur permettre de pénétrer dans les tissus et passer la membrane cellulaire. Une fois dans la cellule, leurs propriétés catalytiques pourraient générer des espèces radicalaires (ROS) et causer de sérieuses altérations dans l’ADN (ce qui constituerait un fâcheux effet secondaire de l’utilisation des crèmes solaires).

Les nanoparticules sont également suspectées de pouvoir franchir la barrière hémato- encéphalique, or les conséquences de leur accumulation dans le cerveau ne sont pas encore connues.

De plus, il existe un risque non négligeable de toxicité par inhalation tout particulièrement pour les personnes travaillant dans des industries fabriquant des nanoparticules. Le nez est la première barrière aux particules, malheureusement seules les plus grosses d’entre elles y sont arrêtées.

Les nanoparticules ultrafines et les nanotubes de carbone pourraient donc s’accumuler dans les poumons et y provoquer des effets délétères (pathologies allergiques respiratoires: rhinite, asthme et bronchite et troubles cardiovasculaires) comparables à ceux observés dans le cas de l’amiante.

En ce qui concerne l’environnement, la libération incontrôlée de nanoparticules (ex : combustion des fiouls, ruissellement des nanoparticules utilisées dans les façades autonettoyantes) pourrait avoir de graves conséquences environnementales, parmi ces conséquences la disparition des espèces qui sont bienfaisantes pour l’environnement, telles que les bactéries qui nitrifient et dénitrifient l’eau et les bactéries qui fixent le nitrogène des plantes.

Cela pourrait occasionner une altération de l’écosystème [22].

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les principaux procédés de fabrication des nanoparticules?

Les principaux procédés de fabrication des nanoparticules incluent les réactions en phase vapeur, les réactions et précipitations en milieu liquide, les techniques sol-gel, et la polymérisation en phase liquide.

Comment les nanoparticules contribuent-elles à la dégradation du phénol?

Les nanoparticules sont testées pour leur efficacité dans la dégradation du phénol, un polluant industriel, ce qui contribue à la compréhension des techniques de synthèse et de leurs impacts environnementaux.

Quels sont les domaines d’utilisation des nanoparticules?

Les nanoparticules permettent d’accroître les performances de nombreux produits, notamment en améliorant l’absorption des rayons ultra-violet, les qualités textiles, et en apportant des fonctions autonettoyantes ou antiadhésives.