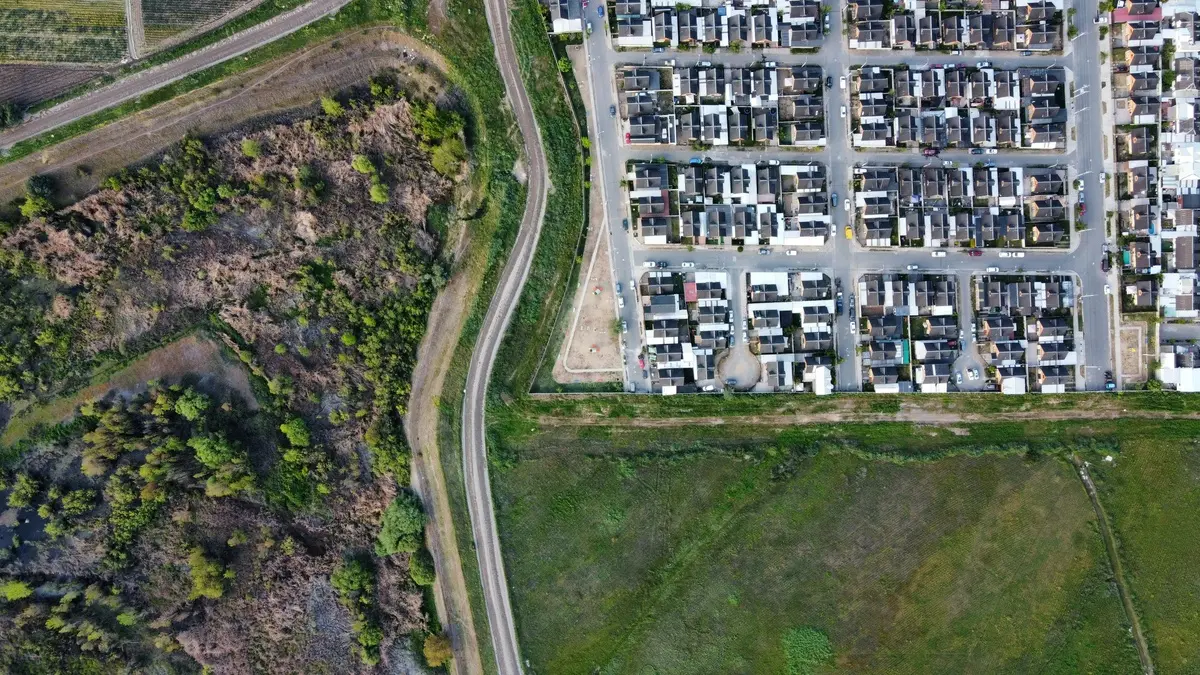

L’analyse de cas en aménagement durable révèle que 60% des quartiers urbains en Afrique souffrent d’insalubrité et d’inondations. Quelles solutions innovantes peuvent transformer le quartier Mososo de Kinshasa en éco-quartier et améliorer la qualité de vie de ses habitants ?

REVUE DE LA LITTERATURE

La première démarche de tout chercheur, écrit JOLY. F « consiste à faire un inventaire complet des connaissances déjà réunies sur le sujet et sur l’espace à étudier pour éviter en effet de refaire un travail déjà accompli par d’autres (JOLY. F cité par J. Mushagasha, 2017) ».

Les problèmes liés au bon aménagement de l’espace urbain ou périurbain et d’intérêt général est très étudié ailleurs dans le monde, mais aussi de plus en plus en Afrique, compte tenu de la place que l’urbanisation est en train de prendre dans les sociétés africaines. Des nombreux auteurs y consacrent beaucoup de recherches depuis plusieurs années.

Quelques réflexion et publications lues dans le cadre de cette étude sont les suivantes :

Boumedjria Taki eddine Djerad Ali (2015-2016) fait une étude et propose l’aménagement d’un éco-quartier sur le site de Dhraa el hammam en Algerie. Dans son étude, il fait l’intégration du projet dans les contextes paysagers et urbains existants en favorisant l’infiltration de la biomasse et la gestion d’énergies renouvelables présentes sur le site.

Il focalise ses recherches sur deux parties : la partie urbaine, là où il fait la conception d’un quartier qui répond aux besoins de ses futurs occupants en termes d’espaces construits et d’espaces paysagers et la partie architecturale, là où il intégre les techniques nouvelles de gestion d’énergies renouvelables (panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, toiture végétale et les éoliennes) tout en prenant en considération les caractéristiques locales du site.

De son coté, Mylène Savard (2012) fait l’étude sur le développement des quartiers durables dans la municipalité du QUÉBEC. Elle fait son étude en s’appuyant sur les principes du développement durable, multidisciplinaire de l’Eco-domaine des forges et engage à réaliser efficacement un projet de domaine écoresponsable où l’humain et la nature se côtoient en harmonie.

L’un des buts principaux de son étude est d’offrir aux résidents un ensemble de solutions abordables et accessibles visant la conservation de l’environnement et l’efficience éco énergétique.

Cependant, MPURU M.B. et MBULUKU N. (2007), dans « La crise de la planification de la métropole congolaise : Kinshasa », font des constats significatifs sur le développement de Kinshasa ; démontrent qu’avant 1960, l’année de l’indépendance, la croissance de Kinshasa était contrôlée par l’administration belge.

Cependant, la croissance spatiale après 1960 sera assurée par les chefs coutumiers en lieu et place de l’Etat et devant surmonter les multiples crises politiques.

Actuellement, les Banlieues de Kinshasa connaissent un fort dynamisme démographique mais ces espaces sont confrontés au manque d’équipements collectifs et la centralité devient ainsi forte.

Ils concluent en disant que l’impact qui découle d’un tel développement urbain sans planification nécessite qu’on revisite la question du schéma de planification spatiale de Kinshasa.

Par ailleurs, Denis. J (1953), dans « Fort Lamy: Croissance et destin d’une ville africaine », présente les problèmes que connait la ville érigée sur un site plat : absence de pente ; risques importants d’inondations ; inadaptation des ouvrages de drainage existants ; terrains difficiles à urbaniser.

Dans son étude sur la « géographie des transports », WOLKOWITCH. M (1990) parle des avantages et inconvénients des infrastructures en ce qui concerne leur prestation de service et leur impact sur l’environnement.

Dans « Manuel d’urbanisme pour les pays en voie de développement, vol. 4, les transports urbains », BACHREL.C et HENNION. R (1991) évoquent les problèmes de transport urbain dans les pays en voie de développement d’une manière générale et en particulier en Afrique noire. Dans leur ouvrage, les auteurs dressent une esquisse de solutions liées à ces problèmes.

« Urbanisme et aménagement en Afrique noire » est un ouvrage où NZUZI. L (1989) présente un essai méthodologique d’aménagement urbain. Cette méthodologie permet de comprendre les besoins jugés prioritaires par la population et la façon dont les habitants perçoivent leur ville et souhaitent l’aménager.

Du même auteur (2004, 2008 et 2011) « Pauvreté Urbaine à Kinshasa, Kinshasa : Ville et environnement, et Kinshasa : Planification et Aménagement », ces ouvrages présentent Kinshasa en général dans son état de dégradation le plus avancé et aborde les questions de la gestion des espaces dans ladite ville.

Léon De SAINT MOULIN (1971) « Les ancien villages des environs de Kinshasa, In Etudes d’histoire Africaine » et De MAXIMY René (1984) « Kinshasa, ville en suspens : Dynamique de la croissance et problème d’urbanisme, approche sociopolitique »; les analyses faites dans ces livres nous ont permis d’enrichir le travail étudiant Kinshasa depuis 1900 jusqu’à nos jours afin de mieux appréhender de la création, la dynamique ainsi que de l’état dans lequel le site d’étude se trouve.

Gabriel WACKERMAN (2005) « Ville et Environnement », Catherine CHARLOT et Philippe OUTREQUIN (2009) « L’urbanisme durable : concevoir un Eco quartier », Primaël NOUAILLES (2008) « Eco quartier, concept et réalisation », Emmanuel LIERDEMAN (2009) « De la nature en ville à l’écosystème urbain », Jocelyne DUBOIS-MAURY (1993) « L’aménagement urbain, Outils juridiques et forme urbaine » traitent les problèmes liés à l’éco quartier et à la rénovation urbaine.

Dans « Récupérer les eaux de pluie » : de la simple cuve extérieure, pour une utilisation basique de jardin, à un système à enterrer plus complexe, pour une utilisation plus importante en habitat, BRIGITTE VU (2006) dit que le marché permet un vaste panel de matériels et accessoires.

Tous pourront y trouver leur compte, mais une bonne information quant aux systèmes, à leurs capacités et à leur rapport qualité/prix s’impose. Pour permettre à chacun d’adopter un comportement écologique, l’auteur met à disposition du plus grand nombre toutes les techniques indispensables pour choisir et monter son kit de récupération d’eau de pluie.

Catherine CHARLOT-VALDIEU et Philippe OUTREQUIN (2009), dans leur étude « Eco-quartier : Mode d’emploi» ; présentent une approche pragmatique qui a pour objectif d’aider tous ceux qui ont la volonté de mettre en œuvre une démarche de développement durable dans un projet d’éco-quartier, à passer de bonnes pratiques thématiques (notamment environnementales) à de véritables stratégies territoriales et patrimoniales et à contribuer ainsi à la durabilité de la ville.

Pour Collectif AFNOR , ENSAM , Collectif ESTP , Collectif BOUYGUES (2012) dans leur étude sur la « Construction et habitat durables », la raréfaction des matières premières, l’augmentation du prix de l’énergie et l’obligation de limiter les émissions de gaz à effet de serre imposent au secteur du bâtiment de mettre en œuvre des solutions innovantes et pérennes.

La construction durable répond à ces enjeux et consiste à concevoir et réaliser des ouvrages qui, tout en préservant le confort et la santé de ses occupants, limitent ses impacts sur l’environnement.

Cette étude aborde les différents thèmes de la construction durable, comme les éco-quartiers ou l’éco-conception, mais aussi ceux de la gestion de l’énergie ou de la biodiversité, sans oublier l’ingénierie technique, financière et juridique des bâtiments.

Elle a pour objectif de répondre aux interrogations des particuliers comme des professionnels, parmi lesquelles :

- Comment construire des bâtiments en basse consommation (BBC) et des bâtiments à énergie positive (BEPOS) ?

- Comment concilier performances techniques, énergétiques et architecturales ?

- Quelles exigences pour mettre en œuvre la nouvelle réglementation thermique ?

Par ailleurs, UNWIN R. (2012) dans son étude sur l’« Etude pratique des plans de villes », offre à la fois une réflexion sur le nécessaire aménagement global des villes et sur les techniques particulières de planification de leurs extensions périphériques, sous forme de cité-jardin.

Dans son étude sur « l’assainissement urbain par l’approche pollueur payeur », Muzumbi (2008) souligne que l’état d’insalubrité dans les quartiers de la ville de Kinshasa est un fait doublé d’une information insuffisante en matière d’environnement et d’un manque d’application des lois.

Il ajoute que les lois environnementales ne sont pas connues par la population de certain quartier de la ville. Le facteur âge quant à lui, ne peut en aucune manière être une des raisons de l’insalubrité car les enfants, les adultes même les vieillards polluent l’environnement. Il en est de même pour le niveau d’étude.

Quant à J. FUMUNZANZA (2008), dans « Kinshasa : d’un quartier à l’autre », affirme qu’au fur et à mesure que la population augmentait, la crise de logement devenait de plus en plus forte.

Pour y mettre fin, l’autorité coloniale jugea utile de confier les travaux de construction à un seul office délogement, qui n’entra dans la voie de réalisation et de l’organisation spatiale qu’en 1952, a pu construire pour le pays, jusqu’à la veille de l’indépendance 27500 logements et laisser en chantier 7222 maisons.

Dans la capitale, les maisons des zones de Bandalungwa, Lemba, Yolo, Matete, et celle du quartier Haut Zaïre de Ndjili, ont été édifiées par cet office entre 1955 et 1960 (projet de cités planifiées).

Enfin, ILANGI NDEKE (2011), dans « Causes et conséquences de la spoliation des espaces verts dans la commune de Bandalungwa : cas de quartiers Makelele et Bisengo», BATUMIKE (2012), dans « importance de la pression de zones résidentielles sur les espaces verts de la commune de la Gombe : causes , conséquences et perspective » comme BWAZU (2012), dans « la taudification de la commune de Lingwala : causes, conséquences et perspective de rénovation en quartier durable », évoquent l’un après l’autre le dynamisme de l’habitat à Kinshasa.

Leurs études nous ont permis d’avoir une idée générale sur la croissance spatiale au profit de l’habitation au détriment des espaces verts et autres éléments qui composent l’habitat.

Au total, la lecture de toutes ces études est très intéressante et peut guider nos recherches sur la proposition de la restructuration d’un quartier en éco-quartier même si ces études n’ont pas expressément touché les approches des solutions concrètes face aux nombreux défis en matière d’aménagement et environnement, surtout des effets de l’occupation anarchique et de la dégradation de l’environnement sur la vie sociale des populations.

Le fait de n’avoir pas abordé spécifiquement le thème de cette étude justifie la spécificité et l’originalité du choix du présent sujet.

CONCLUSION PARTIELLE

Ce chapitre a procédé, dans un premier temps, au cadre conceptuel, c’est- à-dire la définition de quelques concepts de base, afin de faciliter leur compréhension.

En outre, il a été question de faire une recension de la documentation de certains auteurs ayant abordé, d’une manière ou d’une autre, des études qui cadrent avec notre étude.

De ce fait, le chapitre suivant fera l’objet de l’approche méthodologique et de la présentation du milieu d’étude.

Questions Fréquemment Posées

Quels problèmes affectent le quartier Mososo à Kinshasa?

Les problèmes d’urbanisation anarchique, d’insalubrité et d’inondations affectent ce quartier spontané.

Pourquoi est-il important de restructurer le quartier Mososo?

Il est crucial de restructurer le quartier Mososo pour améliorer les conditions de vie et faire face à la dégradation environnementale et ses conséquences sur la santé des habitants.

Quelles solutions sont proposées pour le quartier Mososo?

L’étude vise à proposer des solutions d’aménagement durable pour améliorer les conditions de vie dans le quartier Mososo.