L’analyse comparative des performances économiques révèle des disparités surprenantes entre les États de la CEMAC. Cette étude met en lumière des effets variés de la monétisation de la dépense publique, offrant des recommandations cruciales pour améliorer la gestion fiscale et garantir la stabilité régionale.

Le cadre théorique de la création monétaire révèle des impacts surprenants sur la croissance économique des États de la CEMAC. En examinant des données récentes, cette recherche met en lumière des effets contrastés, essentiels pour comprendre les dynamiques fiscales et économiques de la région.

PREMIÈRE PARTIE : CADRE THÉORIQUE DE L’IMPACT DE LA CRÉATION MONÉTAIRE SUR LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE

La création monétaire en tant qu’instrument de la politique budgétaire, est un outil fort à disposition des autorités publiques. Elle favorise la transition énergétique, et accélère le développement des pays les moins riches ou sort les pays développés de la stagnation économique et atteint plus rapidement la croissance en tant qu’objectif poursuivi. Cet instrument de politique économique associée aux dépenses publiques à grande échelle, a la volonté de mettre fin au chômage involontaire, aux programmes de lutte contre la pauvreté et au changement climatique (S. Kelton, 2020). La Théorie Monétaire Moderne prône ainsi une politique de monétisation systématique de la dette publique, tant que cette dernière ne provoque aucune inflation.

La présente partie traite donc du concept de monétisation et analyse les performances macroéconomiques des pays de la CEMAC (chapitre 1). Mais aussi, analyse la revue de la littérature théorique abordant le sujet (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : APPROCHE CONCEPTUELLE DE LA MONÉTISATION ET PERFORMANCE MACROÉCONOMIQUE DE LA CEMAC

de la CEMAC. Pour ce faire, après avoir distingué les types de monétisation et leurs conséquences, nous esquisseront une brève présentation de l’environnement institutionnel, un aperçu géographique et enfin passerons en revue les performances macro-économiques de la CEMAC.

Section 1 : Concept de monétisation

Le concept de « monétisation de la dépense publique » semble recouvrir plusieurs sens. Le terme refait vraisemblablement surface dès lors que la question du financement des dépenses de l’État par la Banque Centrale se pose. Mais qu’en est-il vraiment ? S’il fallait le dire en quelques mots, cela désignerait le recours à la création monétaire comme instrument de financement des dépenses publiques, qui augmente durablement la base monétaire (pièces et billets en circulation, réserves des banques sur leur compte à la Banque Centrale) (C.

Blot & P. Hubert, 2020). L’objectif de cette section est d’apporter un éclairage sur un concept flou dans le débat public et pouvant correspondre à diverses options de politique monétaire que nous allons présenter. Les différences entre ces options sont importantes pour la composition du bilan de la Banque Centrale, la contrainte budgétaire du gouvernement, le risque inflationniste et l’évolution des prix d’actifs.

A. Approche conceptuelle

La monétisation est généralement associée à l’image d’une Banque Centrale faisant tourner la planche à billet, ce qui en pratique ne correspond pas aux opérations qu’elle conduit aujourd’hui. Avant la mise en œuvre du quantitative easing (QE), les Banques Centrales détenaient déjà des titres souverains à des fins de politique monétaire sans qu’il soit question de monétisation. C’est pourquoi il est nécessaire de définir les critères selon lesquels on peut considérer qu’une Banque Centrale monétise la dette publique. Nous argumentons que cette opération doit remplir quatre critères : la monétisation se traduit par i) une économie d’intérêts payés par le gouvernement,

ii) une création de monnaie supplémentaire iii) de façon permanente (ou durable) et iv) pouvant se traduire par un changement implicite de l’objectif des Banques Centrales ou de leur cible

d’inflation (C. Blot & P. Hubert, 2020). La monétisation de la dette, opération qui consiste à changer la dette d’un État en monnaie, est un concept qui apparaissait très souvent dans les débats économiques au 20ème siècle. Pour des économistes comme Friedman, la monétisation était considérée comme une opération économique menée par un État irresponsable, aux conséquences économiques néfastes.

Depuis que les Banques Centrales existent en tant que telles, la monétisation de la dette était un problème mineur. L’idée derrière la monétisation de la dette était de donner une avance au gouvernement. Par exemple, si l’État estimait qu’il allait lever 100 millions, la Banque Centrale lui avançait cet argent (J.

Pinter, 2015). Monétiser la dette signifie donc : faire devenir la dette monnaie. Concrètement, de nos jours la dette d’un État apparaît sous forme de titres obligataires. La monétisation va alors consister à changer ces titres obligataires en monnaie. La façon d’y arriver est simple : la Banque Centrale dans l’État en question va acheter la dette de l’État.

Au final, l’opération se traduit par le fait que la dette de l’État (au niveau agrégé) n’est plus un titre sur lequel elle doit des intérêts, mais de la monnaie. La différence fondamentale entre la monétisation ayant lieu de nos jours et la monétisation du 20ième siècle vient de la rémunération des réserves qui s’est généralisée dans les Banques Centrales des pays avancés ces dernières années.

Lorsque la Banque Centrale achète la dette de l’État, elle la remplace par une forme spéciale de monnaie : les réserves (ou monnaie électronique). La Banque Centrale va ainsi acheter un titre de dette de l’État à une banque par exemple et, créditer le compte de cette banque. On a alors dans les faits une monétisation : la dette de l’État a été remplacée par de la monnaie (les réserves).

Pour le faire, la Banque Centrale, qui a le pouvoir d’imprimer des billets de banque et de frapper de l’argent, a simplement fait de l’argent pour acheter cette dette (J. Pinter, 2015).

Si le terme semble avoir plusieurs sens, c’est sûrement parce qu’il y a plusieurs façons pour la Banque Centrale de financer les dépenses de l’État. On en distingue trois principales façons de le faire.

Les types de monétisations

Dans cette sous-section, nous présentons les trois principales actions qui peuvent s’identifier comme monétisation entre la Banque Centrale et les États. Nous présentons d’abord les opérations de Quantitative Easing (QE), ensuit les prêts directs remboursables et enfin les prêts perpétuels.

Le processus par des opérations de quantitative easing (QE)

Le QE est une politique d’assouplissement quantitatif utilisée par les Banques Centrales pour maintenir à un niveau faible et stable les prix des produits, car cela aide à soutenir les emplois et les revenus des ménages. Cette politique a des effets qui varient selon que l’on se trouve du côté des gouvernements ou celui des Banques Centrales.

Pour la Banque Centrale

Il est reconnu que, les variations de la cible de taux signalent souvent l’orientation de la politique monétaire et se transmettent aux autres taux (de marché ou bancaires) et aux prix d’actifs afin de stimuler ou freiner l’activité et l’inflation. Les perspectives de récession et la réduction de l’inflation ont conduit les Banques Centrales à baisser les taux d’intérêt courts.

Une fois ceux-ci proches de zéro, les achats de titres sont appelés à jouer un rôle essentiel permettant aux Banques Centrales d’agir sur les taux de marché à plus longues maturités, afin de poursuivre l’assouplissement de la politique monétaire. Ces mesures se sont traduites par une augmentation de la taille du bilan des principales Banques Centrales.

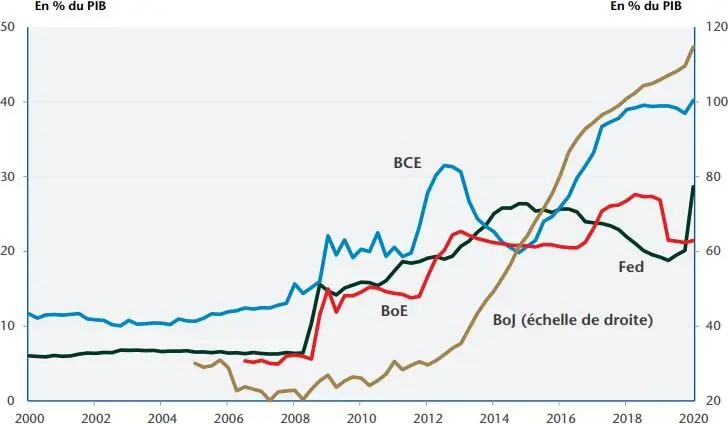

Ces mesures, motivées par le mandat des Banques Centrales sur la stabilité des prix, devaient être exceptionnelles et temporaires. Notons également que l’instabilité financière a provoqué une crise de liquidité, et poussé les Banques Centrales à proposer différents programmes de prêts aux institutions financières, ce qui a contribué à augmenter la taille des bilans des BC comme l’indique le graphique suivant :

Graphique 01 : Taille du bilan des Banques Centrales, 2019

Graphique 01 : Taille du bilan des Banques Centrales, 2019

14

Source : Rapports Banques Centrales Nationales, Comptabilités Nationales.

Cependant, un élément essentiel de ces opérations dépend de qui vend le titre et comment il est payé. Pour financer un État, une Banque Centrale peut tout d’abord acquérir ses titres de dette, appelés également obligations souveraines. Elle rachète donc des obligations souveraines sur le marché secondaire, à savoir le compartiment du marché où les investisseurs s’échangent des titres précédemment émis.

C’est-à-dire, elle rachète des obligations à d’autres investisseurs qui ont précédemment acheté cette dette à l’État. Il s’agit en effet du processus qui est à l’œuvre lorsque la Banque Centrale recourt à des opérations de quantitative easing. Par ces opérations, elle procède en effet à des rachats massifs de titres de dettes (titres souverains, obligations privées) auprès des Banques Commerciales, des fonds communs de placement et d’investisseurs étrangers.

Chaque banque détient un compte auprès de la Banque Centrale afin de satisfaire les besoins de réserves obligatoires, d’effectuer des transactions avec les autres banques domestiques et avec la Banque Centrale dans le cadre des opérations de politique monétaire. La base monétaire correspond à la monnaie émise, créée par la Banque Centrale et représente l’essentiel du passif de ces dernières.

Les réserves ainsi créées via le QE seront dites excédentaires puisqu’elles alimentent le compte des banques au-delà des besoins de réserves obligatoires. Par conséquent, les opérations de QE modifient le bilan de la Banque Centrale mais aussi celui des Banques Commerciales qui remplacent les obligations souveraines par un dépôt détenu auprès de la Banque Centrale.

Les caractéristiques de ces deux actifs sont différentes puisque le prix de l’obligation souveraine varie en fonction du taux d’intérêt et des primes de risques tandis que la valeur nominale des réserves est stable : Il s’agit du numéraire. Le QE a pour objectif de réduire les conditions de financement en pesant sur la partie longue de la structure par terme des taux d’intérêt.

Le QE contribue donc à augmenter la demande de titres et améliore la capacité des États à refinancer leur déficit budgétaire. Cette politique conduit les Banques Centrales à détenir une fraction plus importante de dette publique émise par les gouvernements. Aux États-Unis, la Réserve fédérale détenait au premier trimestre 2020 19 % de la dette fédérale américaine

Pour le gouvernement :

Le QE ne modifie pas les obligations des États à l’égard du remboursement de la dette qui reste exigible. Le gouvernement devra donc satisfaire la contrainte budgétaire inter temporelle en collectant des impôts futurs, ou en modifiant ses dépenses pour rembourser cette dette maintenant détenue non seulement par des agents privés, mais aussi par les Banques Centrales. Par son influence sur les taux de marché, le QE contribue à maintenir le taux d’intérêt implicite de la dette à un niveau inférieur au taux d’intérêt de marché. Les gouvernements peuvent utiliser

15

ces marges de manœuvre supplémentaires pour mener une politique budgétaire plus expansionniste (Ducouré et al., 2019) ou réduire leur dette plus facilement puisque le risque d’effet boule de neige sur la dynamique de la dette est atténué (Blanchard, 2019) lorsque l’écart critique (taux d’intérêt implicite moins le taux de croissance nominale) devient négatif.

Les périodes de guerre furent souvent caractérisées par ce type de politique. Les Banques Centrales contribuèrent à l’effort de guerre en garantissant le financement des dépenses engagées par les gouvernements. Le maintien de ces politiques à la fin des conflits permettait ensuite la réduction du coût de la dette publique. Ainsi, après la deuxième guerre mondiale, la Réserve fédérale a garanti pendant près de cinq ans le coût du financement des dépenses du gouvernement américain en fixant une cible de taux pour les émissions de

bons du trésor à 3 mois, même lorsque l’évolution de l’inflation aurait justifié une orientation plus restrictive de la politique monétaire. Au-delà de l’effet sur le niveau des taux d’intérêt, le QE permet également de réduire le risque de crise de dette. En effet, les modèles de crise de dette mettent en avant la possibilité de panique auto-réalisatrice dès lors que les investisseurs anticipent que les autres investisseurs vont vendre l’actif.

Craignant des pertes, l’ensemble des agents peut se coordonner sur le mauvais équilibre en vendant l’actif, ce qui conduit à une chute du prix et une hausse du taux d’intérêt qui prive le gouvernement de la possibilité de se refinancer. En garantissant implicitement ou explicitement qu’il existe un acheteur en dernier ressort de la dette publique, la Banque Centrale réduit le risque de défaut et permet aux agents de se coordonner sur un équilibre sans défaut souverain.

Ce pouvoir est d’autant plus crédible que la Banque Centrale a le monopole de la création de réserves et que ces dernières ne circulent qu’entre les Banques Commerciales et la Banque Centrale. Ainsi, le QE réduit le risque porté par les institutions financières. Il y a donc un transfert du risque vers les Banques Centrales mais aussi une réduction de ce risque via la baisse des primes de risque sur les obligations souveraines.

Ce transfert de risque vers la Banque Centrale pourrait entraîner une monétisation potentielle en cas de défaut souverain puisque dans ce cas, le passif de la Banque Centrale ne peut plus être réduit avec le remboursement de la dette. L’opération devient donc permanente, en ce sens, le QE ouvrirait la voie à la monétisation.

Le QE conduit donc à une sorte de réservation plutôt qu’à la monétisation de la dette publique. À cet égard, il vient que le QE ne s’apparente pas à de la monétisation notamment parce qu’il ne remplit pas les critères ii), iii) et iv) (C. Blot & P. Hubert, 2020). La frontière entre QE et monétisation devient cependant de plus en plus poreuse parce que les Banques Centrales recourent au QE depuis plus de 10 ans.

Le QE semble efficace pour limiter la hausse des taux d’intérêt souverains, et améliorer la soutenabilité des dettes publiques. Cette politique montre cependant ses limites, en tant qu’outil de stabilisation

macroéconomique, et est insuffisante pour faire face à la crise actuelle. Le financement de l’État par la Banque Centrale est donc indirect. Par ailleurs, dans la mesure où les titres souverains acquis par la Banque Centrale ont vocation à être remboursés et de fait, à ne pas figurer de façon permanente à son bilan, on ne peut pas réellement parler de monétisation des dépenses publiques au sens strict du terme.

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que la monétisation de la dépense publique?

La monétisation de la dépense publique désigne le recours à la création monétaire comme instrument de financement des dépenses publiques, augmentant durablement la base monétaire.

Quels sont les effets de la monétisation sur la croissance économique dans la CEMAC?

Les résultats montrent des effets variés de la monétisation sur la croissance économique, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.

Quels critères définissent la monétisation de la dette publique par une Banque Centrale?

La monétisation se traduit par une économie d’intérêts payés par le gouvernement, une création de monnaie supplémentaire de façon permanente, et un changement implicite de l’objectif des Banques Centrales ou de leur cible d’inflation.

Questions Fréquemment Posées

Quel est l’impact de la monétisation de la dépense publique sur la croissance économique des États de la CEMAC?

Les résultats montrent des effets variés de la monétisation sur la croissance économique, avec des impacts positifs à court terme pour le Cameroun et négatifs pour le Congo et le Gabon.

Qu’est-ce que la monétisation de la dépense publique?

La monétisation de la dépense publique désigne le recours à la création monétaire comme instrument de financement des dépenses publiques, augmentant durablement la base monétaire.

Quels critères définissent la monétisation de la dette publique par une Banque Centrale?

La monétisation se traduit par une économie d’intérêts payés par le gouvernement, une création de monnaie supplémentaire de façon permanente et un changement implicite de l’objectif des Banques Centrales ou de leur cible d’inflation.