Cette étude révèle comment l’analyse de discours politique du ministre algérien sur France 24 et RFI dévoile des stratégies argumentatives et implicites. Découvrez les clés pour comprendre les enjeux cachés de la communication politique contemporaine.

Qu’est-ce qu’une analyse de discours ?

C’est une approche pluridisciplinaire qui s’est développée dans les années soixante en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, c’est l’empreinte de nombreux concepts aux champs de la linguistique dont (à titre d’exemple mais pas à s’y limiter) : la sociologie, la philosophie, la psychologie, les sciences de la communication ou de l’histoire. C’est une approche qui se développe d’une manière tentaculaire et se sert de plusieurs autres domaines dans les champs des sciences humaines.

Bien qu’elle soit une démarche fondée sur la linguistique, elle met essentiellement l’accent sur la relation qui existe entre le discours et le social, le verbal et l’institutionnel, les mots, les phrases, les arguments avancés par ceux qui les émettent et ceux qui les interprètent. Elle est censée répondre aux questions : comment ? Et pourquoi ? Au lieu de répondre aux questions : qui ? Quoi ? Quand ? Et où ? Dominique Maingueneau propose dans son œuvre :

« Analyser les textes de communications » propose la définition suivante de l’analyse de discours : «l’analyse de discours est l’analyse de l’articulation du texte et du lieu social dans lequel il est produit » (Maingueneau, 2016). Cela veut dire qu’en analyse de discours, on prend en compte le contexte et le lieu de l’émission de ce discours, par qui ? Et pour qui ? Ce discours est produit pour pouvoir dégager le but du discours.

L’analyse de discours est une sorte d’analyse de données collectées dans une recherche dans le domaine des sciences humaines et dans notre domaine qui est les sciences du langage et de la linguistique. L’objet d’étude de cette discipline est le discours, où on considère toute production langagière comme discours qui est à son tour composé de deux types : le discours informel comme le discours familier et le discours formel comme le discours politique, dans ce mémoire, on a choisi de travailler sur ce deuxième type de discours.

Pour comprendre le fonctionnement des propos de notre énonciateur et pour interpréter son discours, sa visée et ses convictions, on doit se projeter sur certains indices dans son discours qui sont observables comme le contexte, les interactions, la situation de production, les éléments linguistiques employés, …

Il y a aussi les indices discursifs qui sont liées aux dires de l’énonciateur, ces dires-là sont l’unité de base pour le chercheur qui les prend dans leur contexte et leur cotexte en vue de leur attribuer le sens qui correspond. L’analyste prend en compte le contexte qui conditionne l’énonciation, la situation communicationnelle, l’influence du statut politique sur cet énonciateur qui joue un rôle dans cette situation de production et prendre tous ces éléments et plus en compte dans son analyse pour donner une acception concrète et tangible aux énoncés et en résultant aux discours en entier.

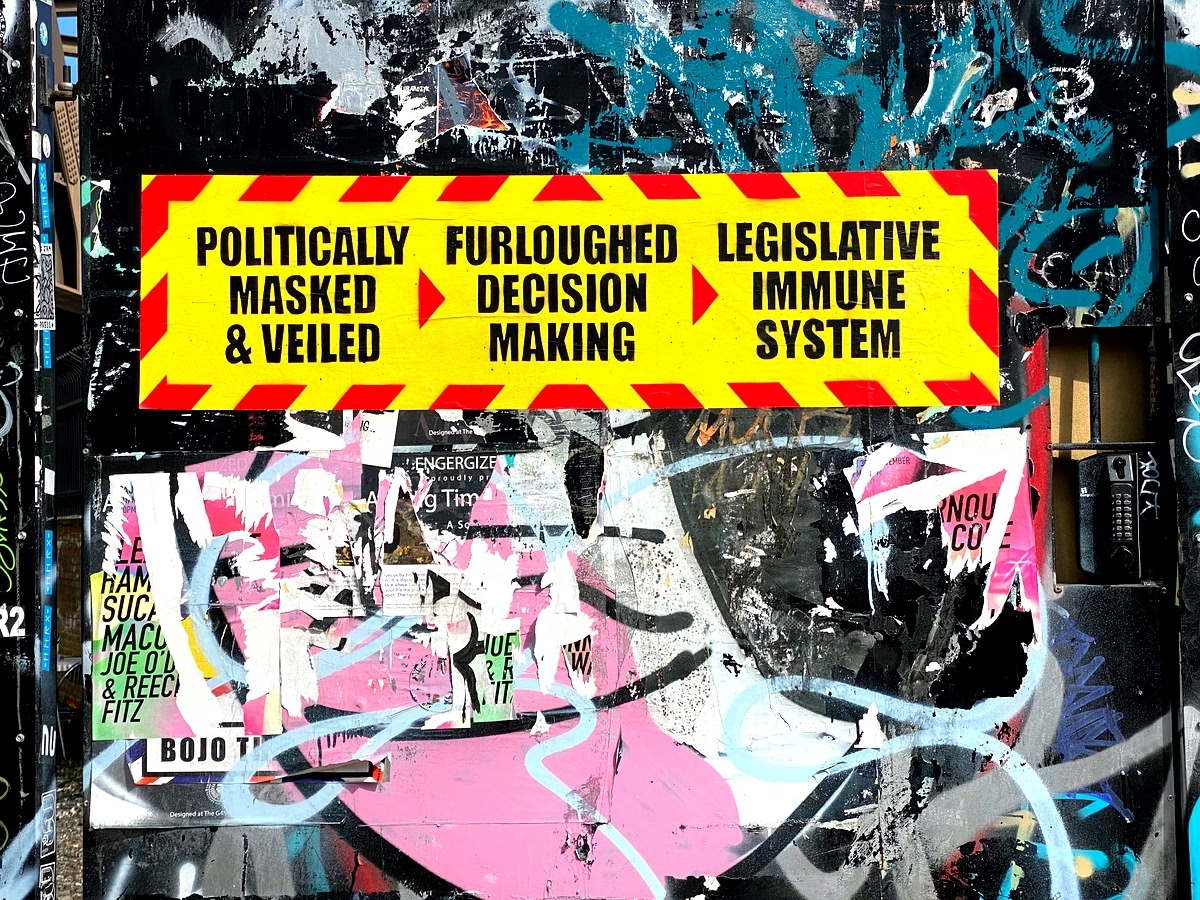

Souvent dans les discours politiques, il y a des messages qui sont encodés, plus complexes et cette discipline nous permet d’éclairer les choses, parfois des messages adressés à des destinataires de manière subtile et que le sens est difficile à déterminer.

L’analyse de discours est une « discipline carrefour » telle est nommée par Dominique Maingueneau et Patrick Charaudeau dans leur œuvre « dictionnaire d’analyse de discours ». C’est l’un des courants les plus originaux qui ont émergé suite à cette tendance qui prend en compte des paramètres nouveaux pour analyser un discours comme : le contexte et les circonstances dans lesquels les messages ont été engendrés, les conditions de production des énoncés, les relations entre les interlocuteurs, et tous les éléments qui ont de l’impact sur la production et qui ont été longtemps négligés par les structuralistes.

Les linguistes contemporains très célèbres comme George Elia Sarfati, Catherine Kerbrat Orecchioni, Ruth Amossy et plusieurs autres noms qui ont trouvé de la pertinence à incorporer ces paramètres dans l’opération analytique, d’un côté pour pouvoir répondre aux questions des performances qui impliquent ces éléments dans l’étude et d’un autre côté, afin d’éviter l’étouffement de la linguistique.

Cette évolution dans le domaine de la linguistique a troublé la linguistique structuraliste qui a son objet d’étude la langue en elle-même et pour elle-même. Elle s’intéresse uniquement à la linguistique de la langue (phrase, grammaire explicative) vers une révolution dans le domaine de l’analyse de discours qui a son objet d’étude la linguistique de la parole, du discours ; compréhension relative des faits, actes d’énonciation dans l’analyse énonciative qui prend en considération tous les paramètres et les indices qui contribuent à la construction du sens.

Les différentes approches en analyses de discours :

Les discours gravitent dans les lieux, les espaces/temps, les contextes changent constamment et cela influe sur la composition des discours mais aussi sur le type d’analyse de discours qui rend compte des discours selon différentes approches qui existent comme, on va citer à titre d’exemple et sans s’y limiter :

- L’approche énonciative qui est centré sur l’analyse des énoncés et l’implication et la subjectivité du locuteur dans son discours.

- L’approche communicationnelle qui observe les composantes de l’appareil communicationnel (compétences idéologiques et culturelles, compétences linguistiques, détermination psychologique).

- L’approche sémiotique qui étudie des signes, tous les signes mais aussi l’image, la caricature, l’icône,…

- L’approche énonciative qui donne un intérêt aux énonciateurs et énonciataires, aux marques de subjectivité, …

- L’approche pragmatique qui considère le discours comme une arme, une action créée par A pour agir sur B.

- L’approche argumentative qui analyse les effets des figures de rhétorique, l’art de bien parler, les arguments et les raisonnements.

Et c’est sur ces deux dernières approches qu’on va s’étaler le plus dans notre démarche d’analyse de discours en plus de l’étude de la subjectivité dans les déclarations de notre locuteur en question puisque ces deux types d’approches abordent le discours comme moyen d’agir sur autrui en se focalisant sur l’effet des arguments et le sens des actes de langage, l’étude de la subjectivité nous permet également de dégager l’intention du locuteur d’après sa présence dans ses énoncés. À travers l’exploitation de ces outils d’analyse, on essaye de répondre à la problématique de cette étude de recherche.