Les variables socio-économiques en Tunisie sont analysées à travers une approche d’économétrie spatiale, mettant en lumière les déterminants du chômage. L’article intègre des données provenant de sources officielles pour illustrer les interactions régionales et les structures sous-jacentes.

Présentation des données :

Les données de base utilisées proviennent de trois sources principales : la Direction Générale de l’Infrastructure Industrielle et Technologique (DGIIT), l’Institut National de Statistique (INS) et le Le Commissariat Général au Développement Régional (CGDR).

Statistiques descriptives :

Etant donné que les observations relatives à la délégation du « Lac » ne sont pas disponibles, et que celles relatives aux délégations de « Douz Nord » et « Douz Sud » ont été combinées, l’analyse présentée ci-après donne une vue d’ensemble des principales variables socio-économiques observées dans 261 délégations tunisiennes à l’année 2010. Les tabelaux (2.1) et (2.2) listent les différentes variables utilisées dans le présent travail. Les variables sont classées en trois catégories : des variables économiques dont les observations proviennent de l’Institut National de Statistique, des variables sociales

| Tableau 2.2: Statistiques descriptives de base | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Variable | Obs | Moyenne | Ecart-Type | Min | max |

| NHAB tANAL tP AUV | 262 262 262 | 39587.03 25.62299 13.397 | 24062.03 9.993346 8.195904 | 4069.201 5.42 1.1 | 115213.8 57.86 41.1 |

| ets | 262 | 257.6107 | 622.7464 | 1 | 6365 |

| conso | 262 | 1279.531 | 356.0144 | 732.68 | 1828.27 |

| chi | 262 | 15.40647 | 6.394538 | 4.4 | 39.03 |

| tASS | 262 | 43.11226 | 34.88887 | .2 | 99.4 |

| D | 262 | 106.9927 | 94.69607 | 0 | 570 |

issues du Commissariat Général au Développement Régional et les variables d’infrastructure observées par la Direction Générale de l’Infrastructure Industrielle et Technologique.

L’Institut National de la Statistique s’est basé sur des critères qui répondent aux normes internationaux. Il opère en parallèle avec la commission de statistique de l’Organisation des Nations Unies, à New-York, et ses filiales. Cette dernière se chargera de donner aux administrations publiques, au secteur économique et au public des données concernant la situation économique, démographique et sociale et la situation de l’environnement.

L’INS opère aussi avec plusieurs autres organismes internationaux, afin de fournir des statistiques fiables, à savoir l’agence de l’ONU pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) qui quantifie les besoins alimentaires conseillée par l’organisation. L’Unesco se charge de définir la personne analphabète. Elle calcule ainsi la pauvreté durant 10 ou 15 ans ou plus.

La Banque de Travail International (BIT) à Genève précise la différence entre la personne qui travaille et celle qui en est dépourvue pour.calculer le pourcentage de chômage. L’Union Internationale des Télécommunications, UIT à Genève, est chargée de quantifier l’accès des familles et des membres aux nouvelles techniques d’information. L’institut est aussi en relation avec le Fond Monétaire International (FMI) qui est chargé de contrôler, avec rigueur, les statistiques de tous les pays.

La Tunisie figure parmi les premiers pays en développement à être inscrits dans le programme NSDD (Norme Spéciale de Diffusion des Données). Ce programme oblige tous les pays adhérents à expliquer les méthodologies utilisées dans un site web approprié. A titre d’exemple, pour calculer l’indice de pauvreté, l’INS a utilisé en 2005 une nouvelle méthodologie suggérée par la banque mondiale.

Cette nouvelle stratégie adoptée mesure la pauvreté sur deux différents niveaux : un premier niveau concernant la pauvreté extrême et un deuxième niveau concernant ceux qui vivent sous le taux maximum de pauvreté.

Parallélement, l’Institut National de la Statistique élabore les indicateurs relatifs à l’emploi et le chômage en se référant aux concepts et définitions adoptés par le Bureau International de Travail. Ainsi, est considéré comme chômeur d’après les concepts adoptés jusqu’ici par l’I.N.S, l’individu qui répond aux critères suivants :

- n’a pas travaillé au cours de la semaine de référence ;

- cherche un emploi durant le mois qui précède le jour de l’interview ;

- être disponible pour travailler dans les deux semaines qui suivent le jour de référence.

A l’occasion de la révision de la méthodologie d’élaboration des indicateurs de l’emploi et du chômage, l’I.N.S a adopté totalement les concepts du B.I.T en imposant la recherche active d’emploi dans l’identification des chômeurs et de sa localisation.

La population locale :

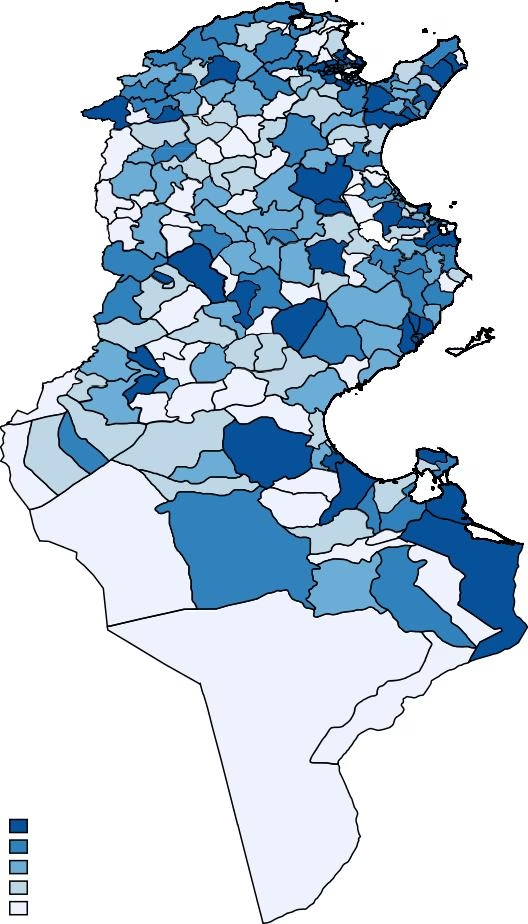

La figure (2.1) montre que la majorité de la population habite dans les villes situées le long de la côte, tant dans le nord nord-est de Jendouba à Bizerte, que sur les côtes de l’ouest, de Nabeul à Medenine. La seule exception est Kairouan, qui pourrait cependant être considérée comme faisant partie de ce groupe, du fait qu’elle est située à proximité de la mer et qu’elle est en contact avec celle-ci grâce à Sousse et Sfax.

Les 100 premières délégations constituent 52 % de la population du pays et 80 % de la population urbaine qui elle-même constitue 65 % de la population totale. Les 33 premières délégations pèsent pour 33 % de la population.La plupart peuvent être assimilées à des villes, c’est-à-dire à des agglomérations polarisant un espace alentour par des fonctions de centre administratif, de services ou d’industrie. Les situations sont néanmoins très diverses : la plus grande délégation est Sakiet Eddaïer avec 115214 habitants et la plus petite Dhehiba avec 4069 habitants.

Le chômage :

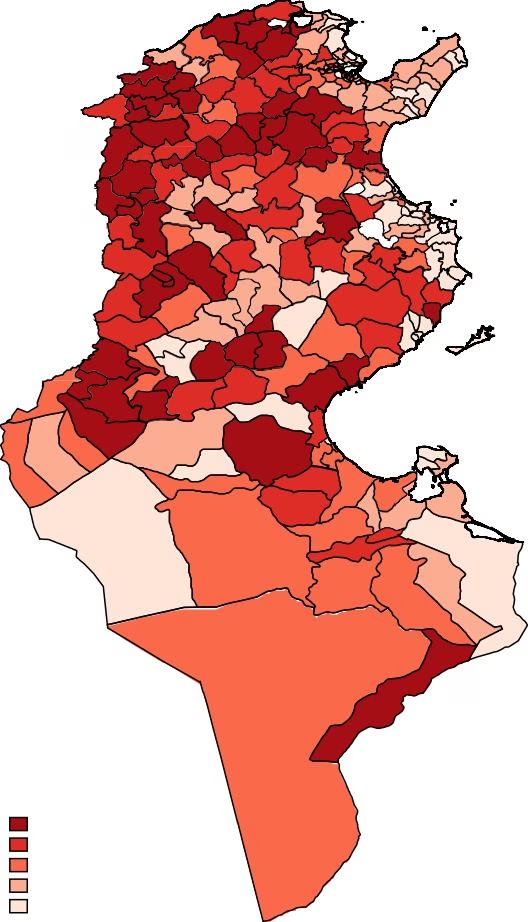

Comme l’atteste la figure (2.2), les différences régionales dans la répartition du taux de chômage sont très marquées. Ces différences existent non seulement entre les districts, mais également au sein d’un même gouvernorat. La carte permet de se rendre compte de la distribution géographique du taux de chômage et permet de le visualiser. 4,4 % de chômeurs à Elmanzeh, 39.03 % à Kalaat Senan, le chômage ne frappe pas le territoire avec la même ampleur. Les délégations de l’intérieur atteignent, quant à eux, des taux supérieurs à 20 % et même 24,5 % pour le Kef. On compte 7,9 % de chômeurs à Monastir contre 12.76 % à Sousse en 2010. En effet, Les gouvernorats de la

Figure 2.1: Répartition spatiale de la population

(57650 à +100000]

(38630 à 57650]

(29057 à 38630]

(20328 à 29057]

[4069 à 20328]

côte se trouvent à un niveau inférieur à la moyenne nationale (Nabeul, Tunis, Sfax avec des taux respectifs de 10,14, 13,24 et 14,91 %), alors que d’autres sont en situation bien plus difficile que ne l’indique cette moyenne (15.4 %). Jendouba affiche par exemple un taux de 20,94% de chômeurs. On retrouve le même phénomène au niveau intérieur. Le taux de chômage est de 11,54 % pour Kébili et 20,88 % à Gafsa. Kasserine, Siliana et Zaghouan, avec des taux respectifs de 18,99, 18,78 et 21.37%, sont tous au-dessus de la moyenne nationale.

4,4 % de chômeurs à Elmanzeh, 39.03 % à Kalaat Senan, le chômage ne frappe pas le territoire avec la même ampleur. Les délégations de l’intérieur atteignent, quant à eux, des taux supérieurs à 20 % et même 24,5 % pour le Kef.

On compte 7,9 % de chômeurs à Monastir contre 12.76 % à Sousse en 2010. En effet, Les gouvernorats de la côte se trouvent à un niveau inférieur à la moyenne nationale (Nabeul, Tunis, Sfax avec des taux respectifs de 10,14, 13,24 et 14,91 %), alors que

Figure 2.2: Répartition spatiale du chômage

(20.46 à 39.03 %]

(15.97 à 20.46%]

(13.45 à 15.97%]

(9.67 à 13.45%]

[4.4 à 9.67%]

d’autres sont en situation bien plus difficile que ne l’indique cette moyenne (15.4 %). Jendouba affiche par exemple un taux de 20,94% de chômeurs. On retrouve le même phénomène au niveau intérieur. Le taux de chômage est de 11,54 % pour Kébili et 20,88 % à Gafsa. Kasserine, Siliana et Zaghouan, avec des taux respectifs de 18,99, 18,78 et 21.37%, sont tous au-dessus de la moyenne nationale.

De très nombreux facteurs influent sur le niveau du chômage : l’état de l’activité économique, les restructurations en cours et la composition de la population. Certaines zones comptent en effet moins de personnes en âge de travailler que d’autres. Les chiffres peuvent donc être trompeurs. Des délégations ont un bas niveau de chômage parce que les créations de postes y sont très faibles, comme Faouar(Kébili) avec 7.06% : les jeunes ont peu de chances d’y trouver des emplois et vont chercher du travailleur ailleurs, notamment dans les délégations limitrophes comme Douz où le taux de chômage est de 13,5 %. Mais des délégations comme les Ariana Médina (6,05 %) ou ElMourouj (9,54 %) comptent relativement peu de chômeurs du fait de leur dynamisme propre.

Les entreprises :

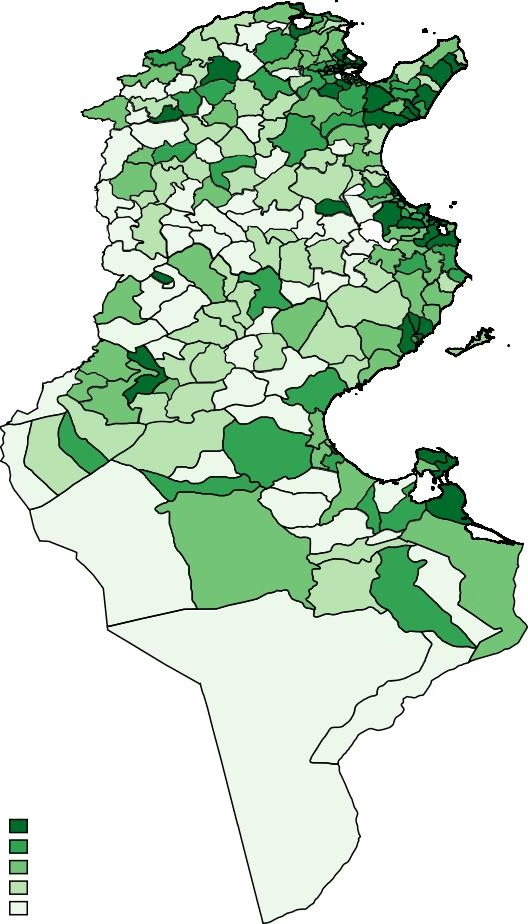

La figure (2.3) montre une concentration remarquable des entreprises au niveau des côtes. Ceci s’explique par le fait que les avantages dont peut disposer une délégation sont souvent liés, non seulement à l’existence de ressources naturelle locale, mais aussi à la maîtrise de savoirs et technologies de plus que l’existence d’un capital humain particulier.

Figure 2.3: Répartition spatiale des entreprises

(311,6365]

(145,311]

(57,145]

(27,57]

[1,27]

Il s’agirait donc d’un pôle attractif pour les entreprises en terme de coûts, d’avantage concurrentiel et de débouchés. La région la plus importante offre ainsi des débouchés plus importants : si les coûts de transport entre deux régions sont élevés, les entreprises (notamment les petites unités, les entreprises de service et de distribution, etc.) auront tendance à se localiser à proximité de leur marché final, en dépit de coûts du travail souvent plus importants. Mécaniquement, cela accroît le nombre de fournisseurs ayant intérêt à se localiser eux aussi dans cette région. Au final, l’agglomération nourrit l’agglomération, chômeurs et entreprises compris

Analyse bivariée :

Matrice des corrélations :

Nous entamons cette analyse avec la présentation de la matrice des corrélations (tableau 2.3) pour passer ensuite à quelques graphiques illustrant les relations bilatérales entre certaines variables.

| Tableau 2.3: Matrice des corrélations | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ch | tP AUV | tANAL | tASS | D | conso | ets | |

| ch | 1.0000 | 0.4432 | 0.4398 | -0.1396 | 0.3066 | -0.2973 | -0.3956 |

| tP AUV | 1.0000 | 0.8025 | -0.5906 | 0.6331 | -0.7830 | -0.7444 | |

| tANAL | 1.0000 | -0.6166 | 0.6037 | -0.7776 | -0.7504 | ||

| tASS | 1.0000 | -0.4937 | 0.6866 | 0.6745 | |||

| D | 1.0000 | -0.7746 | -0.5879 | ||||

| conso | 1.0000 | 0.7015 | |||||

| ets | 1.0000 | ||||||

La matrice des corrélations comporte des coefficients de corrélation calculés sur plusieurs variables prises deux à deux. La matrice est symétrique et sa diagonale est constituée de 1 puisque la corrélation d’une variable avec elle-même est parfaite. Donc, sa trace est égale au nombre de variables. Cette matrice permet de détecter rapidement certaines liaisons. C’est donc en amont de cette étude que on l’utilise afin d’identifier les variables à insérer dans la régression.

D’après le tableau (2.3), il est à remarquer qu’il existe une forte corrélation positive entre le taux de pauvreté, le taux d’analphabétisation et la dépense de consommation des ménages. Le coefficient -0.77 dénote d’une forte relation négative entre la distance d’éloignement et la dépense de consommation des ménages. Afin de pallier au risque de multicolinéarité, il est préférable d’omettre les variables ayant une forte corrélation notamment le taux de pauvreté, le taux d’analphabétisation et la dépense de consommation.

Analyse graphique :

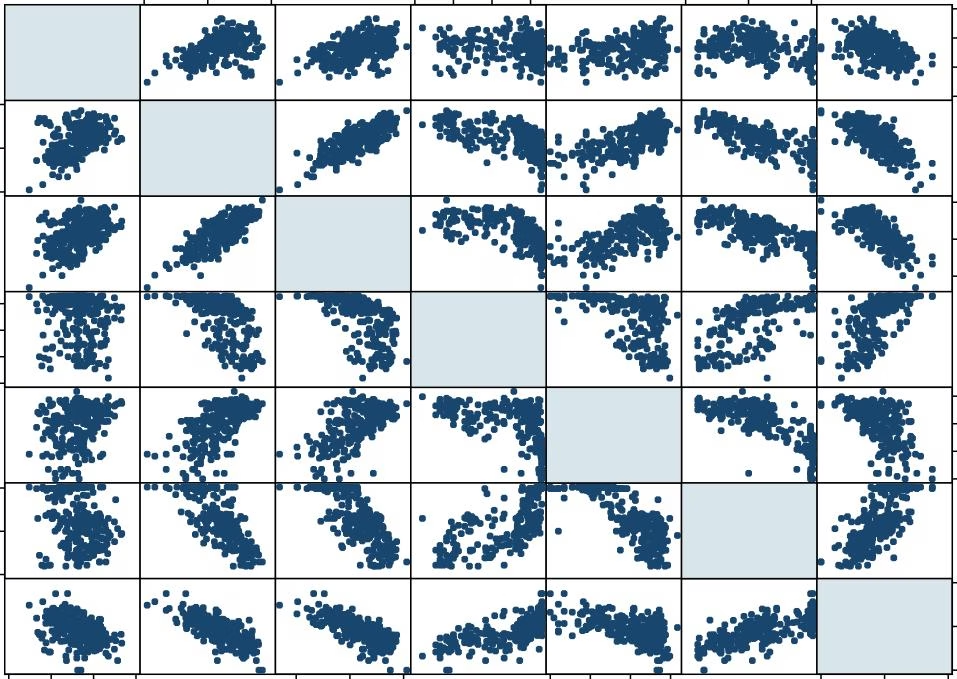

A la différence de la régression, la position des variables est symétrique dans le cadre d’une analyse bivariée. On ne peut pas évaluer l’influence d’une des variables sur l’autre.

Néanmoins, l’analyse graphique est une manière de comprendre s’il existe une relation entre deux vraiables, caractériser la forme de la liaison (positive ou négative, linéaire ou non linéaire, monotone ou non monotone) et quantifier l’intensité de la liaison.

Le graphique « nuage de points » est l’outil privilégié dont l’intérêt est multiple : nous pouvons situer les proximités entre les individus : étudier la forme globale des points, voir notamment s’il existe une forme de liaison ou de régularité, détecter visuellement les points qui s’écartent des autres, les observations atypiques et vérier s’il n’y a pas de regroupements suspects, laissant entendre qu’il y a en réalité une troisième variable qui influence le positionnement des individus.

Figure 2.4: Nuages d’ensemble

0

2

4

-2

0

2

4

6.5

7

7.5

4

3

ch

2

1

4

2

t_pauv

0

4

t_anal

3

2

4

2

t_ass

0

-2

6

4

d

2

0

7.5

7

conso

6.5

10

ets

5

0

1

2

3

4

2

3

4

0

2

4

6

0

5

10

A ce titre, la figure (2.4) permet de représenter des nuages de points de variables prises deux à deux (les éléments de la colonne en fonction de ceux des lignes). En l’occurence, le nuage de points relatif au taux de chômage en fonction du nombre d’entreprises par délégation montre une relation inversement proportionnelle conditionnée par l’investissement local en terme de nombre de sociétés du secteur privé en activité. De manière parallèle, la figure (2.5) représente une relation linéaire décroissante liant le taux de chômage au nombre d’entreprises en activité implantées dans chaque délégation. Le graphique montre une relation négative entre les deux variables.

Figure 2.5: Le Taux de chômage en fonction du nombre d’entreprises

ch

5

0

2000

4000

6000

ets

10

15

Il est important de souligner que les représentations graphiques peuvent induire en erreur du fait qu’elle n’explicitent pas les éventuelles relations de contiguité. En effet, les liaisons identifiées pourraient être le fruit d’un simple artefact ou le produit d’autres informations sous-jacentes dans les données. Une analyse multivariée s’impose afin de caractériser l’influence mutuelle des variables et de mettre en exergue l’autocorrélation spatiale.