Le réseau informatique en entreprise est essentiel pour la mise en place d’un serveur de messagerie électronique, comme le démontre le cas de la Régie des Voies Aériennes. Ce projet vise à optimiser la communication interne tout en garantissant la confidentialité des échanges.

CHAPITRE 1. GENERALITE SUR LE RÉSEAU INFORMATIQUE

INTRODUCTION

Un réseau informatique est un ensemble d’ordinateurs reliés entre eux qui échangent des informations. À ceci près qu’outre des ordinateurs, un réseau peut aussi contenir des équipements spécialisés, comme des hubs, des routeurs, et bien d’autres équipements que nous aborderons dans ce chapitre.

Dans les grandes lignes, un réseau est intégralement composé : d’équipements informatiques (ordinateurs et matériel réseau) et de liaisons point-à-point qui relient deux équipements entre eux.

Mais tous les réseaux sont très différents les uns des autres. Il y a de nombreuses manières d’organiser les liaisons et ordinateurs d’un réseau, des milliers de manières de gérer les transferts d’informations sur le réseau.

Pour simplifier le propos, on peut quand même classer les réseaux suivant plusieurs critères. Dans ce qui va suivre, nous allons voir comment on classe les réseaux suivant leur taille et leur étendue géographique, mais aussi suivant ce à quoi servent les ordinateurs du réseau.1

TYPES DES RESEAUX

Il existe plusieurs types de réseaux informatiques selon plusieurs paramétrés ou découpages tels que les champs d’actions, les entendues géographiques, les fonctionnements, selon l’étendue géographique, les plus connues et (LAN, MAN et WAN).

Réseau LAN

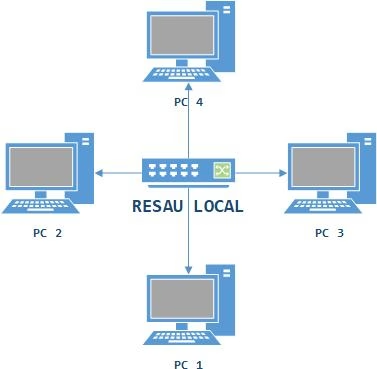

L’acronyme anglais LAN (Local Area Network), Il s’agit d’un ensemble d’ordinateurs appartenant à une même organisation et reliés entre eux dans une petite aire géographique par un réseau, souvent à l’aide d’une même technologie (la plus répandue étant Ethernet).2

Fig. I.1 Réseau LAN

I.2.1. Réseau MAN

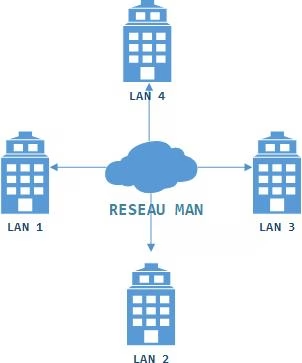

L’acronyme anglais MAN (Metropolitain Area Network), un est réseau d’interconnecter des utilisateurs et des ressources informatiques dans une zone ou une région géographique plus grande que celle couverte par un réseau local, même vaste, mais plus petite que celle couverte par un réseau étendu.

Le terme s’applique à l’interconnexion de réseaux à l’échelle d’une ville pour former un réseau unique élargi (qui peut alors également proposer une connexion efficace à un WAN). Il désigne également l’interconnexion de plusieurs réseaux locaux au moyen de lignes de base, dites dorsales. Ce dernier usage est parfois aussi appelé réseau de campus.

Fig. I.2 Réseau MAN

I.2.3. Réseau WAN

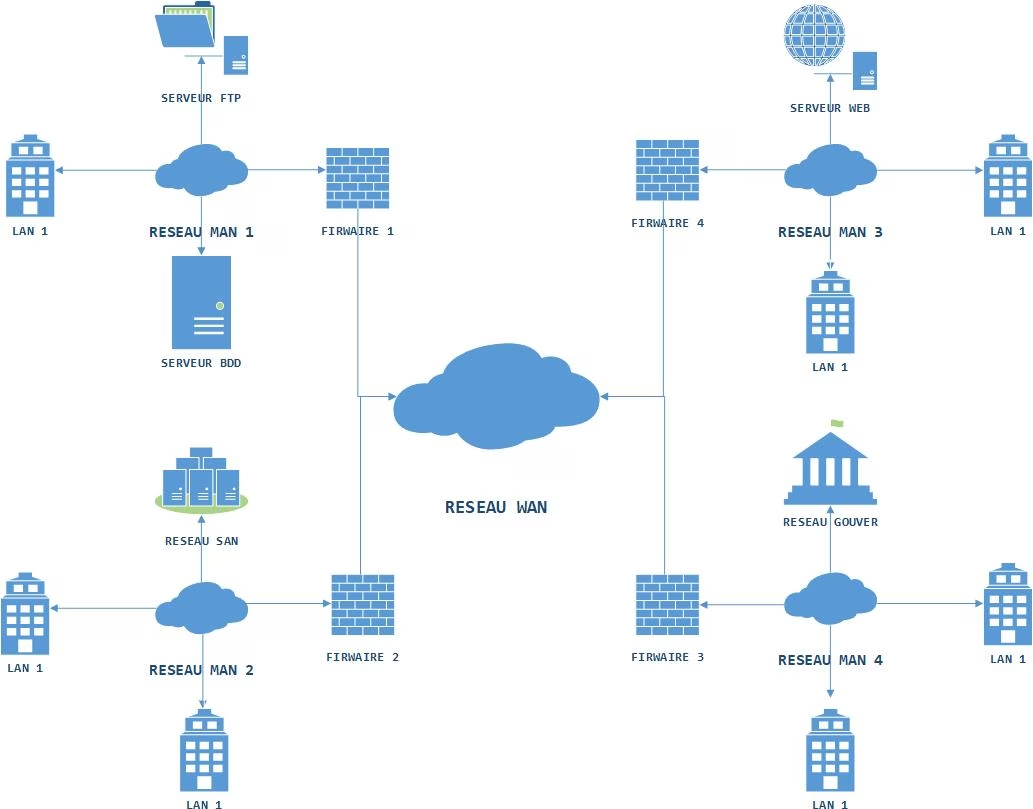

L’acronyme anglais WAN (Wide Area Network), désigne un type de réseau de télécommunications (ou un réseau informatique) capable de couvrir une zone géographique très vaste comme la superficie d’un ou de plusieurs pays réunis, voire la planète toute entière.

Il se situe au-dessus du MAN (Metropolitan Area Network) et du LAN (Local Area Network). Aujourd’hui, Internet est le réseau étendu le plus connu dans le monde.

Fig. I.3 Réseau WAN

TOPOLOGIES

Une topologie de réseau informatique correspond à l’architecture (physique ou logique) de celui-ci, définissant les liaisons entre les équipements du réseau et une hiérarchie éventuelle entre eux.3

Topologies Physiques

Dans les réseaux locaux, on distingue la topologie physique qui indique comment les différentes stations sont raccordées physiquement (câblage).

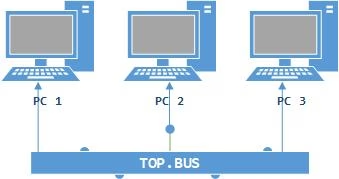

En bus

Dans cette topologie, les ordinateurs sont disposés et reliés de part et d’autre d’un câble principal appelé bus. Dans cette topologie, lorsqu’un ordinateur envoi une information, tous les autres ordinateur du réseau reçoivent l’information mais seul la machine à qui l’information est destinée va utiliser.4

Fig. I.4 Topologie en Bus

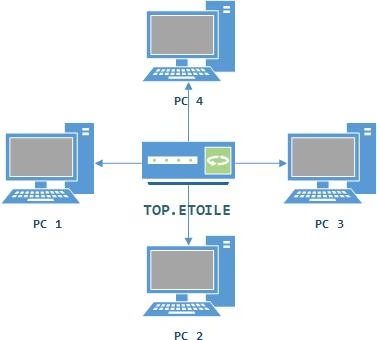

En Étoile

Dans cette topologie, les ordinateurs du réseau sont reliés à un équipement central appelé concentrateur (hub) ou un commutateur (Switch). Celui-ci a pour rôle d’assurer la communication entre les différents ordinateurs connectés à lui.

Dans cette topologie, les ordinateurs du réseau sont reliés à un équipement central appelé concentrateur (hub) ou un commutateur (Switch). Celui-ci a pour rôle d’assurer la communication entre les différents ordinateurs connectés à lui.

Fig. I.5 Topologie en Étoile

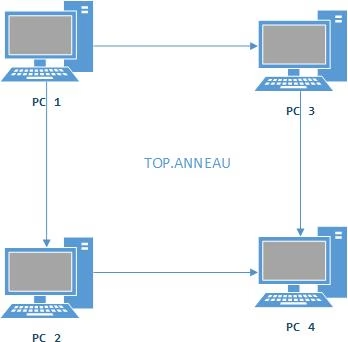

En Anneau

Dans cette topologie, les ordinateurs sont connectés à une boucle et communiquent chacun à leur tour. Les informations circulent dans une direction unique, d’un ordinateur à un autre.

Dans cette topologie, les ordinateurs sont connectés à une boucle et communiquent chacun à leur tour. Les informations circulent dans une direction unique, d’un ordinateur à un autre.

Fig. I.6 Topologie en Anneau

Topologies Logiques

Elle peut aussi définir la façon dont les données transitent dans les lignes de communication. Les topologies le plus courant sont les suivants :

Ethernet

Cette topologie varie en fonction du câble utilisé et de la topologie physique. Elle fonctionne avec la topologie en bus et en étoile ;

FDDI

FDDI (En anglais Fiber Distributed Data Interface, en français Interface de Données Distribuée par Fibre), C’est un réseau de très haut débit c.-à-d. supérieur à 100Mps en comparaison avec les autres réseaux. Elle fonctionne avec la topologie en anneau.5

Token ring

Ce type de topologie intervient dans l’interconnexion de deux réseaux en anneau à travers un pont (bridges) qui permettent de relier les différents réseaux venant des topologies différentes ou de routeurs différents.

ARCHITECTURE

L’architecture de réseau est l’organisation d’équipements de transmission, de logiciels, de protocoles de communication et d’infrastructure filaire ou radioélectrique permettant la transmission des données entre les différents composants. On distingue également deux catégories de réseaux :6

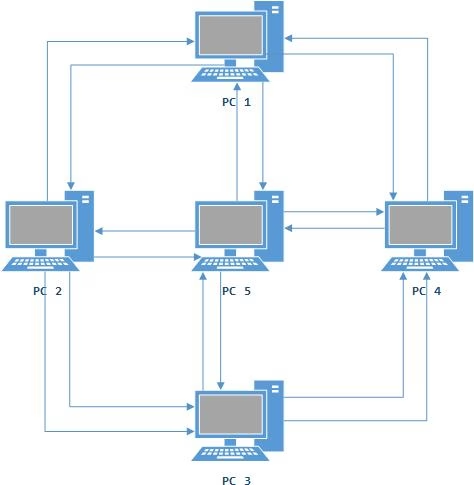

Poste à Poste

En anglais (Peer to Peer) est un modèle d’échange où chaque entité du réseau est à la fois client et serveur contrairement au modèle client-serveur. Les termes « paire », « nœud », et « utilisateur » sont généralement utilisés pour désigner les entités composant un système pair-à-pair.

Avantage

- Un coût réduit (pas de matériel évolué et donc cher, pas de frais d’administration).

- Une grande simplicité (la gestion et la mise en place du réseau et des machines sont peu compliquées).

Inconvénient

- Ce système n’est pas du tout centralisé, ce qui le rend très difficile à administrer ;

- La sécurité est moins facile à assurer, compte tenu des échanges transversaux ;

- Aucun maillon du système ne peut être considéré comme fiable.

Fig. I.7 Architecture poste à poste

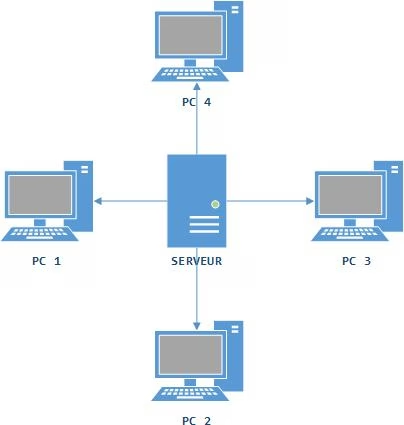

Client-serveur

Sur un réseau à architecture client/serveur, tous les ordinateurs (client) sont connectés à un ordinateur central (le serveur du réseau), une machine généralement très puissante en termes de capacité.7

Avantage

Le modèle client/serveur est particulièrement recommandé pour des réseaux nécessitant un grand niveau de fiabilité, ses principaux atouts sont :

- Des ressources centralisées

- Une meilleure sécurité

- Une administration au niveau serveur

- Un réseau évolutif

Inconvénient

L’architecture client/serveur a tout de même quelques lacunes parmi lesquelles :

- Un coût élevé

- Un maillon faible

Fig. I.8 Architecture client-serveur

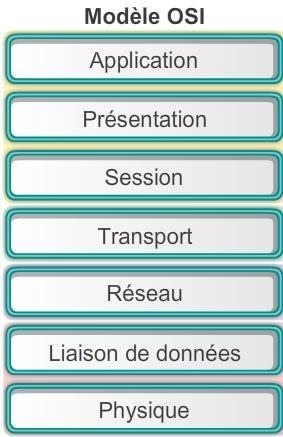

MODELE DE REFERENCE OSI

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) définit de quelle manière les ordinateurs et les périphériques en réseau doivent procéder pour communiquer :

- Il spécifie le comportement d’un système dit ouvert ;

- Les règles de communication constituent les protocoles normalisés ;

- Le modèle OSI est normalisé par l’ISO.

Description du modèle

Le modèle OSI, créé dans les années 80, se décompose en 7 parties appelées couches et suit les préceptes suivant :

- Chaque couche est responsable de l’un des aspects de la communication ;

- Une couche de niveau N communique avec les couches N+1 et N-1 par le biais d’une interface ;

- Une couche inférieure transporte les données de la couche supérieure sans en connaître la signification ;

- Les couches N de 2 systèmes communiquent à l’aide de protocoles de communication commun.

Les couches sont réparties selon les utilisations suivantes :

- Les couches 1 à 3 sont orientées transmission ;

- La couche 4 est une couche intermédiaire ;

- Les couches 5 à 7 sont orientées traitement.

L’organisation en couches permet d’isoler les fonctions réseaux et de les implanter indépendamment de l’ensemble du système.

Cette organisation facilite l’évolution des logiciels réseau (Client / Serveur), en cachant les caractéristiques internes de la couche au profit de la description des interfaces et des protocoles.

Fig. I.9 Modèle de référence OSI

Descriptions de hiérarchique de chaque couche.

La couche Physique

Est chargée de la transmission effective des signaux entre les interlocuteurs. Son service est limité à l’émission et la réception d’un bit ou d’un train de bit continu (notamment pour les supports synchrones (concentrateur)).

La couche Liaison de données

Elle gère les communications entre 2 machines directement connectées entre elles, ou connectées à un équipement qui émule une connexion directe (commutateur).

La couche Réseau

Elle gère les communications de proche en proche, généralement entre machines : routage et adressage des paquets (cf. note ci-dessous).

La couche Transport

Elle gère les communications de bout en bout entre processus (programmes en cours d’exécution).

La couche Session

Elle gère la synchronisation des échanges et les « transactions », permet l’ouverture et la fermeture de session.

La couche Présentation

Est chargée du codage des données applicatives, précisément de la conversion entre données manipulées au niveau applicatif et chaines d’octets effectivement transmises.

La couche Application

Est le point d’accès aux services réseaux, elle n’a pas de service propre spécifique et entrant dans la portée de la norme.

________________________

1 Guy Pujolle, Initiation aux réseaux, Ed Eyrolle, 2007, page 22. ↑

2 Guy Pujolle, Les réseaux, 6eme Ed, Eyrolles, 2008, Paris, page 49-56. ↑

3 Idem. ↑

4 Patrick MUTOMBO, Réseau Informatique 1, ISIPA/KIN, TM2/C, 2018-2019, page 73. ↑

5 Dior MIZONZA, Informatique Fondamental, I.S.I.P.A, TM1/C, 2017/2018, page 55-58. ↑

6 Idem. ↑

7 Idem. ↑