Les transferts migratoires

Les transferts migratoires

Le phénomène de la migration a une importance réelle et sa dimension économique et sociale mérite d’être étudiée, également sous l’angle des envois de fonds, enjeu essentiel dans la problématique migratoire. Leur impact sur le développement économique et social, les transferts de fonds des émigrés vers leur pays d’origine et l’impact de ces fonds sur le développement qui suscitent un intérêt croissant.

L’impact de ces derniers est pris en compte désormais dans tous les pays en voie de développement car ils constituent un important flux de moyens de financement internationaux pour la plupart d’entre eux et ils touchent directement une masse d’individus équivalent à 1/10 de la population mondiale. Pour un volume de 220 milliards de dollars en 2006 de transferts de fonds14.

La comparaison de transferts des fonds avec certains agrégats tels que le PIB, la population non-migrante, conduisait à un résultat qui mérite d’être rappelé brièvement, car il apportait un élément de réponse à la question centrale de savoir si les transferts contribuent au développement.

Un calcul de corrélation brut entre les transferts par habitant et le PIB par habitant pour 57 pays révélait une corrélation certes positive, mais faible (+0,32). Ce résultat est prévisible parce que les migrants à l’étranger ne représentent qu’une faible fraction de la population active et donc du potentiel de création de richesse : les transferts jouent donc un rôle marginal dans le PIB.

Il est par ailleurs souhaitable dans la perspective de contribution au PIB, car ce serait le signe d’une forte dépendance à l’égard des pays demandeurs de travailleurs migrants et donc d’une cause supplémentaire de fragilité économique des pays d’émigration. Cependant, la corrélation évoquée, peut également être lu au sens inverse, la richesse d’un pays, mesurée par son PIB/hab., déterminerait alors le montant de transferts qu’il reçoit, via, à titre d’illustration, l’effet du revenu des populations sur leurs comportements migratoires, ainsi sur leurs caractéristiques socioprofessionnelles. Aussi il ne faut pas confondre corrélation et relation de causalité ni tirer trop de conclusions d’un tel constat statistique brut15.

En effet, la migration vers un pays plus riche peut être une voie rapide pour réduire la pauvreté, non seulement pour les migrants, mais également pour les membres de leur famille restés dans leur pays d’origine. Souvent, les revenues des migrants peuvent être multipliés par 10, ensuite les gains sont répartis entre les membres de la famille et les amis dans le pays d’origine au moyen de transferts de fonds.

Ces derniers sont utilisés pour payer la nourriture, le logement, les soins de santé de la famille et l’éducation des enfants ainsi que pour investir dans des entreprises. Au fil des ans, les migrants facilitent les exportations et les importations entre les pays, les plus qualifiés partagent aussi leurs connaissances et leur savoir-faire avec ceux qui sont restés au pays. Certains retournent dans leur pays après avoir travaillé à l’étranger, apportant avec eux des compétences et des économies.

Dans les pays de destination, les migrants offrent aux employeurs une main-d’œuvre bon marché, peu qualifiée et beaucoup investissent dans l’immobilier au fil des années. Des commerces et de nouvelles entreprises qui créent des emplois16.

Il existe deux grandes écoles de pensée dans le domaine des impacts des transferts monétaires. L’obédience néoclassique y voient une source de développement pour les pays d’émigration car ces fonds contribueraient à une élévation des revenus qui engendre un effet multiplicateur sur la consommation, l’emploi, la productivité, les échanges avec l’étranger et l’investissement. Les autres choisissent exclusivement de se focaliser sur les effets négatifs.

Les transferts monétaires, selon eux, comportent un aspect plutôt volatile et certains pays peuvent créer une dépendance à l’égard des transferts. Par exemple des pays pauvres dont une grande part du PIB est reliée aux transferts peuvent être grandement affectés par une diminution de ceux-ci ; si minime soit-elle.

Au niveau régional, nous observons les impacts des transferts monétaires à plus petite échelle, ce sont toujours deux écoles de pensée divergentes qui ressortent. Les optimistes mettent l’accent sur le fait que les ménages dont un ou plusieurs membres ont émigré, bénéficient d’une meilleure qualité de vie et les transferts monétaire leur donnent accès à des possibilités auxquelles ils n’auraient pas eu accès.

Les ménages les plus démunis peuvent espérer une accumulation de leur capital social lorsqu’ils reçoivent des transferts monétaires des migrants. Ces transferts peuvent aussi constituer pour les familles une source de revenu, qui pourrait être considérée comme une assurance maladie, moyen de financer l’éducation des enfants, se prémunir contre les conséquences des aléas climatiques pour les familles vivant en milieu rural.

Les envois de fonds tendent à accroître les aspirations matérielles des ménages, sans toutefois les satisfaire. Certaines familles peuvent atteindre des niveaux de vie plus élevés, mais les communautés n’obtiennent qu’un faible niveau d’autonomie dans le cadre de leur développement économique17.

Selon la Banque Mondiale, en 2004, plus de 180 millions de personnes vivent hors de leur pays d’origine, lié étroitement au phénomène migratoire, le volume des fonds rapatriés par les travailleurs migrants a doublé en dix ans, atteignant en 2004 (Banque mondiale), le montant de 216 milliards de dollars. 151 milliards de dollars, soit plus de deux tiers de ces fonds, arrivent dans des pays en développement.

Pour certains de ces pays les transferts des émigrés sont la première source de devises, ce qui témoigne de l’importance de ces apports. Ils tendent par ailleurs à dépasser l’aide au développement, devenant ainsi le second flux financier à destination des pays en développement derrière les investissements directs étrangers (International Technical Meeting on Measuring Migrant Remittances, World Bank, Hussein, 2004).

Les transferts font donc l’objet d’une attention particulière en tant que source de financement externe pour les pays en voie développement, et qui plus est, source relativement stable (Solimano, 2003 ; Sander et Maimbo, 2003). Cette stabilité constitue la particularité de ce flux, à la différence notamment des investissements directs étrangers (IDE) réputés pour être particulièrement volatils dans les pays en voie de développement18.

Selon l’interprétation de Fonds monétaires international (FMI), les transferts de fonds sont comptabilisés dans trois parties différentes de la balance des paiements19 :

- La rémunération des salariés se compose du montant brut du salaire des travailleurs résidant à l’étranger pendant moins de 12 mois, y compris la contre-valeur des avantages en nature.

- Les envois de fonds des travailleurs correspondent à la valeur des transferts à destination de leur pays effectués par les travailleurs résidant à l’étranger pendant plus d’un an.

- Les transferts de capital des migrants représentent la richesse nette des émigrés qui passent d’un pays à un autre pour y travailler.

Sur cette base nous pouvons considérer les envois de fonds la part des revenus gagnés à l’étranger que les émigrés rapatrient chez eux. Ces envois sont de deux types : les envois officiels qui transitent par les banques et autres institutions de transferts de fonds, et les envois non officiels (informels) qui se font par le biais de parents, amis et connaissances ou des réseaux informels.

Pour parler du Niger, il nous faudra absolument évoquer quelques données statistiques pour mieux étudier les transferts migratoires dans ce pays. Les statistiques produites par la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ne concernent bien entendu que les envois de fonds transitant par le circuit formel, constitué des banques, des services postaux et autres institutions reconnues de transferts de fonds.

Les statistiques nationales relatives à la balance des paiements estiment à 11,4 milliards de FCFA, les envois de fonds des travailleurs nigériens à l’étranger pour l’année 2006 (tableau qui suit). Ces statistiques compilées par la BCEAO révèlent des fluctuations annuelles irrégulières.

Aussi le montant des envois de fonds a été multiplié par 4 en l’espace de 3 ans, passant de 2,7 milliards de FCFA en 2002 à 11,2 milliards en 2004, puis il a chuté à 9,8 milliards en 2005 pour remonter à 11,4 milliards de FCFA en 2018.

| Source : BCEAO, Balance des paiements, 2007. | |

|---|---|

| Année | Montant (milliards FCFA) |

| 2002 | 2,7 |

| 2004 | 11,2 |

| 2005 | 9,8 |

| 2006 | 11,4 |

Ces données sont certainement loin de donner une estimation correcte de la masse monétaire transférée, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte des transferts opérés par des voies non officielles en raison des frais de transferts assez élevés du circuit formel. Les statistiques de la BCEAO sont très différentes de celles fournies par la Banque mondiale.

D’après cette dernière, les envois de fonds étaient de 5 millions de dollars E.-U. (environ 3,6 milliards de FCFA) en 2000 et seraient passés à 46 millions de dollars E.-U. (24,2 milliards de FCFA) en 2005. Pour l’année 2008, d’après la Banque mondiale, les envois de fonds s’élèvent à 78 millions de dollars E.-U., soit 39 milliards de FCFA, un montant qui représente 1,9% du PIB du pays. Mais ces montants sont assez dérisoires comparés à ceux de pays de la même région tels que le Mali et le Burkina, ou encore ceux du Sénégal ou du Togo.

| Source : Banque mondiale, 2008. | |

|---|---|

| Année | Montant (millions USD) |

| 2000 | 5 |

| 2005 | 46 |

| 2008 | 78 |

La Banque mondiale soutient qu’après l’aide au développement, les transferts de fonds formels et informels des émigrants nigériens vers leurs pays d’origine constituent bien une source importante de revenus, permettant d’assurer la vie et la survie de plusieurs familles. Une partie de ces fonds peut aussi être orientée vers des projets et des réalisations en matière de développement.

D’ailleurs, le Plan d’action de la Stratégie et développement rural (SDR) du Niger prévoit de promouvoir les contributions des migrants internes et internationaux au développement local, surtout par :

- Informer et sensibiliser les exodants des possibilités d’investissements en milieu rural ;

- Sécuriser les flux financiers des exodants à travers la mise en place de conventions avec des établissements financiers (IMF, Banque…) ;

- Mettre en relation les exodants avec les acteurs locaux du développement (ONG, associations, collectivités territoriales…).

Il s’agit en effet d’une reconnaissance officielle tardive des apports positifs de l’émigrations. Depuis plusieurs décennies pour les populations rurales, voire depuis des siècles, la migration a été une stratégie économique de survies, voire un secteur économique.

Dans les régions de Tahoua et Maradi, y avait plusieurs études locales qui mettent en évidence le recours à l’émigration comme source de revenus complémentaires pour les ménages ruraux et la contribution des émigrants internationaux au développement de leurs villages (GAMBO,2009).

La répartition des envois de fonds par pays d’origine en 2004 montre que les transferts les plus importants proviennent d’Afrique, plus précisément la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso. En les comparant à d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest, les transferts de fonds vers le Niger sont les plus faibles.

Les pays qui bénéficient des transferts les plus importants sont le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Togo. La majorité des transferts de fonds dans ces pays proviennent d’Europe occidentale et les Etats-Unis, où le niveau des salaires est plus élevé qu’en Afrique. Ce constat constitue une confirmation supplémentaire de la théorie économique qui explique la migration en termes de différences de salaires entre pays (Zlotnik,2003). Les migrations, en d’autres termes, sont plus importantes vers les pays qui offrent des salaires plus importants.

Ces transferts se réalisent généralement par les Sociétés spécialisées comme Western Union et MoneyGram, les banques et l’administration postale, les circuits bancaires apparaissent comme les systèmes les plus sûrs, mais ils sont coûteux. Ils peuvent avoir des réseaux étendus, principalement dans les zones reculées, mais là encore, le coût est élevé.

Ce souci joue en faveur des circuits informels, le « Hawala » en Haoussa, moins sécurisés certes, mais parfois plus rapide et exigent peu de frais de transfert.

Par leurs effets sur les réserves en devises, la balance des paiements, l’amélioration des moyens de subsistance et les investissements en capital humain, les transferts de fonds sont importants pour les ménages et l’Etat du Niger. L’ampleur leur impact reste discutable, puisqu’elle dépend de l’utilisation des fonds envoyés, nous observons trois types d’utilisation :

- investissement dans des activités économiques (entreprises et surtout immobilier) ;

- consommation par les bénéficiaires (familles, ménages) pour leurs dépenses d’alimentation, de santé et d’éducation ;

- activités sociales (construction de mosquées, etc.) (Hamani,2008 ; Gambo,2009).

Les envois de fonds des migrants ruraux, issus de ménages pauvres le plus souvent, sont principalement destinés à soutenir les dépenses de consommation des ménages. Dans tous les cas, la migration fait partie des principales stratégies de survie adoptées par certaines couches de la population nigérienne dans le but d’améliorer les conditions de vie de leur famille.

Des études à portée géographique limitée existent dans ce domaine au Niger, notamment dans les régions d’Agadez, Tahoua, Maradi et Tillabéry, des recherches ont montré que la migration fait exactement partie des stratégies économiques des migrants et leurs familles (Olivier de Sardan,2007 ; Hamani O.,2008 ; Hamani, 2008 ; Réseau MOBOUA,2009 ; Gambo, 2009).

A titre d’illustration, nous citons le cas d’émigrants ressortissants de la commune d’Allakaye dans la région de Tahoua, l’une des principales régions d’émigration du Niger, vivant en Côte d’Ivoire, ils se sont constitués en association pour appuyer leur commune.

Les contributions sont multiples : appui à la construction ou à la rénovation d’édifices publics comme les écoles, dispensaires, puits, mosquées, etc., en plus de l’envois de fonds à leurs familles restées au village (Gambo,2009)20.

Enfin, le processus d’accumulation de capital humain est devenu un des facteurs clés employé par de nombreux modèles étudiant les mécanismes de la croissance (cf. Uzawa (1965) et Lucas (1988)). Plusieurs types de processus d’accumulation ont été proposés.

Par la suite nous utilisons la fonction employée par Azariadis et Drazn (1990) et d’Autume et Michel (1994)21, où le coût de l’investissement dans l’éducation peut être assimilé à une dépense de biens.

Mais, contrairement à ces auteurs, il est supposé que l’agent puisse allouer une partie de son temps à la consommation de loisir.

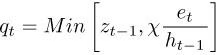

Ainsi, supposons que lt-1 et zt-1 sont les quantités de temps que l’agent, né en t-1 alloue respectivement au loisir et à l’éducation en période t-1. Après avoir normalisé le temps total disponible à 1, nous avons :

Le processus d’accumulation de capital humain, permettant à l’agent de disposer à l’âge adulte d’un stock, ht est donné par la technologie suivante :

Où, ht-1, est le nombre d’unités de capital humain que l’individu hérite de ses parents. Comme chez Azariadis et Drazen (1990) et Buiter et Kletzer (1991), on suppose que le niveau de capital humain des parents exerce une externalité positive sur l’éducation des jeunes. qt, est le nombre d’unités d’éducation acquis par l’agent jeune.

qt peut être en réalité considéré comme la résultante d’une interaction entre deux composantes :

- et, qui mesure l’investissement monétaire de l’individu en éducation. Il s’agit d’un nombre d’unités de bien achetées à la période t-1, et qui permettront au consommateur d’accroître son stock de capital humain à la période t.

- Et zt-1, le temps que l’agent alloue à l’éducation. Autrement dit, qt peut être défini comme suit :

Le fait que la production de capital humain (cf. (2)) est réalisée à rendements constants est la source de la croissance endogène. En outre, s’agissant d’un modèle de croissance endogène, le taux de croissance des différentes variables et en particulier celui de la dépende d’éducation sont constants à l’état stationnaire.

En revanche, le temps consacré à l’éducation doit être nécessairement constant en niveau. La technologie de production de capital humain retenu doit prendre en considération ce fait.

Une fonction simple permettant d’arriver à ce résultat est la fonction à facteurs complémentaires suivante :

La forme de la fonction φ permet alors d’écrire :

L’équation (3) permet de réécrire la fonction de production de capital humain comme suit :

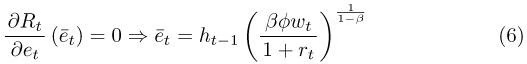

En supposant que l’individu adulte vende de manière inélastique, à la période t, ht unités de travail efficace au salaire wt et qu’il rembourse la dette contractée durant sa jeunesse pour financer son éducation, le revenu net, Rt de l’agent est :

Où rt est le taux d’intérêt réel.

Du fait de la décroissance de la productivité marginale de et dans le processus de production du capital humain, il existe un niveau d’investissement T qui maximise le revenu de l’agent :

Du fait de la décroissance de la productivité marginale de et dans le processus de production du capital humain, il existe un niveau d’investissement T qui maximise le revenu de l’agent :

Ainsi,

Peut être également vu comme le niveau potentiel de dépenses en éducation que peut réaliser l’agent. Toutefois, du fait de la préférence de l’agent pour le loisir, le niveau effectif de dépense, et ne sera seulement qu’une part, εt de l’effort potentiel

Ainsi,

Cette part εt peut être également vue comme un indicateur de l’intensité d’effort en éducation.

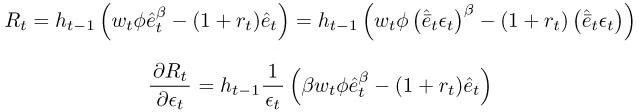

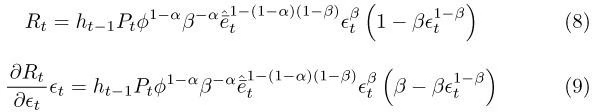

Finalement, l’équation (7) nous permet de réécrire le revenu de l’agent et sa dérivée par rapport à εt comme suit :

Où

Représentent respectivement la dépense réelle et potentielle en éducation par unité de capital humain hérité.

En notant

En notant

Un indice de prix des facteurs et en utilisant la formule (6), on obtient les expressions : Le temps de loisir alors peut s’écrire sous :

Les ménages quant à eux, vivent trois périodes, à chaque période, un bien est produit. Ce dernier peut être soit dépensé en éducation, soit consommé, soit stocké pour les générations futures sous forme de capital physique. L’individu jeune né à la date t-1, a le choix entre consommer du loisir et accumuler de capital humain selon la technologie décrite ci-dessus.

En effet pour réaliser un équilibre général statique de l’économie, il faudra réaliser la condition d’équilibre sur les marchés financiers qui implique que l’épargne de la génération précédente doit financer l’accumulation de capital physique et l’éducation des jeunes, soit :

ht = nt

L’équilibre sur le marché du travail entraîne par ailleurs,

yt + gt = ct + et+1 + kt+1 + dt

De plus, l’équilibre sur le marché des biens et services conduit à l’équation suivante :

Les contraintes budgétaires des agents sont respectivement pour :

(wtht – (1 + rt)et + gt – ct – st) + ((1 + rt)st-1 – dt) + (yt – wtnt – (1+rt)kt) = 0

En sommant les relations d’équilibre avec les contraintes budgétaires on obtient :

wt(ht – nt) + (1 + rt)(st-1 – et – kt) + (yt + gt – ct – st – dt ) = 0

La réécriture de cette dernière équation permet de vérifier la loi de Walras :

et+1 + kt+1 = (1 – β)(Rt + gt) – (1 – β)Yat

Pour réaliser le contraire de l’équilibre statique, donc un équilibre dynamique, il faudra faire gouverner deux équations, la première correspond à l’équilibre épargne-investissement et la seconde résulte du fait que les habitudes de consommation d’une génération sont liées à la consommation effective de la génération précédente.

Finalement, la dynamique migratoire cherche à maximiser leur utilité viagère, les agents comparent en permanence la valeur actuelle de cette utilité qu’ils obtiennent dans leur zone de résidence et celle qu’ils pourraient obtenir en se localisant dans une autre zone.

Etant rationnée en biens de consommation modernes et le déplacement étant coûteux, les ruraux sont souvent amenés à réviser leur choix de localisation. Toutefois, l’agent rural avant d’abandonner son lieu d’origine représentatif s’assure que l’utilité viagère qu’il est susceptible d’y obtenir est moins élevée que celle qu’il espère obtenir en changeant de résidence22.

Alors, pour réaliser un équilibre économique, la région de départ peut s’impacter négativement dans un premier temps. Cependant, cette dernière peut bénéficier au plus tard de différents revenus sociaux, culturels et surtout de transferts monétaires.

Le pays également, peut bénéficier de ces transferts de fonds s’ils sont d’une manière officielle, vue le rapport avec la devise monétaire et la qualité de vie des habitants ainsi que le développement économique.

________________________

14 Titouche Haddadi, Impacts économiques et sociaux sur les pays en développement des envois de fonds des émigrés sur leur région d’origine. P. 121-146

15 Yves Charbit et Isabelle Chort, Les transferts monétaires des migrants : pays industrialisés et pays en développement. P. 127-154

16 Ratha DILIP, Tirer parti de la migration et des transferts de fonds pour le développement. Chronique ONU

17 Titouche Haddadi, Impacts économiques et sociaux sur les pays en développement des envois de fonds des émigrés sur leur région d’origine. P. 121-146

18 Yves Charbit et Isabelle Chort, Les transferts monétaires des migrants : pays industrialisés et pays en développement. P. 127-154

19 PERSPECTIVES DES MIGRATIONS INTERNATIONALES : SOPEMI – ÉDITION 2006 – ISBN 92-64-03629-6 – OCDE 2006. Les transferts de fonds internationaux des émigrés et leur rôle dans le développement. P. 149-151

20 Organisation internationale pour les migrations (2009), Migration au Niger, Profil NATIONAL 2009 PP. 80-84

21 Yves Croissant, Philippe Jean-Pierre, Les politiques de transferts sont-elles favorables à la croissance des économies. Recherches économiques de Louvain, 2002/3 (Vol.68), P. 335-358.

22 Kinvi Logossah, Migration et rationnement du marché des biens. Revue d’économie du développement, 2007/1 (Vol.15), P. 87-111