L’approche empirique liquidité est essentielle pour comprendre la gestion du risque de liquidité à la BOA RDC. Cet article analyse les facteurs de risque et les conséquences d’une gestion inadéquate, tout en intégrant les normes internationales telles que Bâle III.

LITTERATURE EMPIRIQUE SUR LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

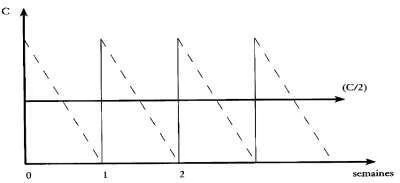

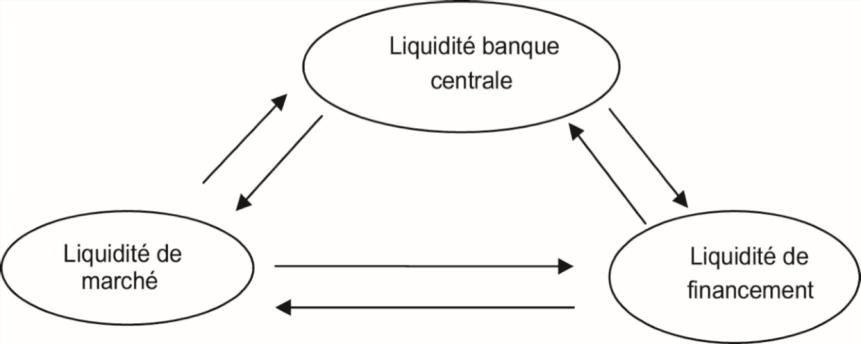

Les différents concepts de liquidité ayant été définis, nous pouvons éclairer les interactions existant entre la liquidité de financement et la liquidité de marché grâce à deux approches théoriques et une approche empirique.

I.1. APPROCHE DE NIKOLAOU1

Nikolaou (2009) met en évidence les liens qui existent entre les trois types de liquidité en se basant sur deux scénarios. Le premier est celui de périodes normales où le risque de liquidité est faible et où un cercle vertueux entre les trois types de liquidité est à l’œuvre. Le second correspond à des périodes de turbulences caractérisées par un risque de liquidité élevé et un cercle vicieux entre les trois types de liquidité.

Dans le premier scénario, la liquidité circule facilement entre les trois types de liquidité établissant un cercle de liquidité vertueux qui contribue à la stabilité du système financier . La banque centrale, qui a la responsabilité de fournir la liquidité agrégée (Friedman et Schwarz, 1963), apporterait la quantité de liquidité neutre au système financier, liquidité qui à son tour serait redistribuée par les marchés des agents en excès de liquidité (dits « surliquides ») vers ceux qui ont besoin de liquidité (dits « illiquides »). Après cette redistribution, la banque centrale observerait la nouvelle demande globale de liquidité et adapterait sa création monétaire pour y répondre. Ainsi, un cercle de liquidité vertueux redémarre, et ainsi de suite.

Chaque type de liquidité joue un rôle spécifique et complémentaire car chaque forme de liquidité dépend ainsi du bon fonctionnement des deux autres pour que le système puisse être liquide dans son ensemble. En situation de cercle vertueux, la liquidité circule facilement dans le système et les banques peuvent avoir recours à n’importe quelle option de liquidité disponible (banque centrale, déposants, marché des actifs, marché interbancaire) en se fondant seulement sur le prix de chacune d’entre elles si les marchés sont efficients. Dans ce scénario, le risque systémique est minimal au sein du système financier et la probabilité d’une crise (systémique) est donc faible. La stabilité du système financier est donc assurée.

Les trois nœuds de liquidité du système financier

Source : Nikolaou (2009).

Dans le second scénario de période de crise, Nikolaou (2009) met en évidence le passage du cercle vertueux au cercle vicieux. La réalisation du risque de liquidité, c’est-à-dire la survenance d’une situation d’illiquidité, provient des défauts de coordination entre les déposants, les banques et les opérateurs de marché, qui alimentent et sont alimentés par les asymétries d’information et l’incomplétude des marchés.

Cet auteur montre bien comment les interactions entre les trois principaux types de liquidité peuvent être affectées par le risque de liquidité. En fait, les liens forts qui existent en période normale restent présents en périodes de turbulences, mais cette fois, ils servent plutôt de canaux de propagation de risque et déstabilisent le système financier. Il met l’accent sur deux canaux de transmission : le marché interbancaire et le marché des actifs.

I.1.1. Canal du marché interbancaire

Ce canal permet la propagation du risque de liquidité de financement idiosyncratique au risque de liquidité de marché systémique. Cela est dû au fait que sur le marché interbancaire, le risque de liquidité de financement est directement lié au risque de liquidité de marché. Les faillites bancaires individuelles peuvent conduire à un rétrécissement du bassin commun de liquidité dont les banques dépendent et propager ainsi le manque de liquidité à d’autres banques.

Une telle situation d’illiquidité généralisée peut conduire à une contagion de faillites au sein du système bancaire et donc à une crise systémique. De tels mécanismes de propagation proviennent de l’interconnexion forte entre les banques qui caractérise les secteurs bancaire. Une contagion des ruées de déposants transforme une ruée individuelle en panique bancaire, assèche les réserves internes de liquidité des banques et met celles-ci en situation d’illiquidité (de financement).

En outre, une perte de confiance généralisée entre banques, provoquée par la crainte de faillite d’une contrepartie (asymétrie d’information due à l’opacité des banques), conduit à une paralysie du marché monétaire interbancaire et peut provoquer, sans intervention de la banque centrale, une situation d’illiquidité et de faillites généralisées. Ainsi, l’illiquidité individuelle peut mener à l’illiquidité de marché dans un contexte de marchés incomplets et d’asymétrie d’information (Aghion, Bolton et Dewatripont, 2000).

I.1.2. Canal du marché des actifs

Quand le canal de liquidité du marché interbancaire est sévèrement affaibli, le risque de liquidité peut se transporter vers le marché des actifs parce que les banques sont contraintes de s’y procurer de la liquidité, mais moyennant des ventes à « prix cassés ». Cela aurait un impact à la baisse sur les prix des actifs et provoquerait une situation d’illiquidité de marché.

La propagation passe par l’actif des bilans des banques puisque ces dernières se retrouvent obligées de restructurer leurs portefeuilles en privilégiant les actifs les plus liquides et en liquidant les autres actifs de façon de plus en plus coûteuse. Dans une telle situation, le cash-in-the-market pricing devient déterminant dans la mesure où il peut provoquer une chute des prix d’actifs en dessous de leurs valeurs fondamentales.

Spirale entre liquidité de financement et liquidité de marché

La propagation du risque de liquidité de financement vers le risque de liquidité de marché ne se fait pas que dans un seul sens. Ces deux risques peuvent se renforcer mutuellement dans un système réglementé et appliquant le principe de la comptabilisation en valeur de marché (mark- to-market). En effet, les prix des actifs en dessous de leurs valeurs fondamentales se répercutent immédiatement sur la valeur du bilan des banques avec la comptabilisation en mark-to-market. Par conséquent, lesbanquessevoientobligéesdeprocéderàdesrestructurationsurgentes de leur bilan et se retrouvent contraintes de vendre davantage d’actifs à des prix encore plus bas pour répondre aux exigences réglementaires (notamment en matière de solvabilité et de fonds propres). Elles se retrouvent confrontées à des spirales de liquidité baissières dangereuses.

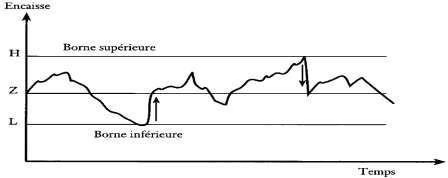

I.2. APPROCHE DE BRUNNERMEIER ET PEDERSEN2

Brunnermeier et Pedersen (2009) s’intéressent à ces interactions en mettant l’accent sur les opérateurs de marché ou traders. Ils fournissent un modèle qui lie la liquidité d’un actif de marché à la liquidité de financement des traders. Ils rappellent que ces derniers fournissent de la liquidité de marché et que leur capacité de le faire dépend de la facilité avec laquelle ils accèdent à la liquidité de financement, à savoir le capital et les exigences de marge. Inversement, le financement des traders dépend de la liquidité du marché des actifs. Cette relation fait que la liquidité de financement et la liquidité de marché peuvent se renforcer mutuellement et mener à des spirales de liquidité.

De manière générale, Brunnermeier et Pedersen (2009) évoquent deux équilibres. Le premier se produit quand les marchés sont liquides avec des conditions de marge favorables et un accès facile au financement pour les spéculateurs qui aident à leur tour à améliorer cette liquidité à travers leurs activités. Le second se produit lorsque les marchés sont illiquides, avec des exigences de marge plus élevées, ce qui limite l’accès au financement des spéculateurs qui, à leur tour, fournissent moins de liquidité de marché.

Ce renforcement mutuel de l’illiquidité de financement et de l’illiquidité de marché se traduit par des spirales de liquidité qui peuvent être des spirales de marge ou de perte. Une spirale de marge arrive quand une diminution dans le financement contraint un trader à fournir moins de liquidité de marché. Si les marges augmentent avec l’illiquidité de marché, la baisse initiale dans le financement accentue la contrainte de financement des opérateurs de marché, ce qui les conduit à diminuer leur trading, et ainsi de suite. Ici, le phénomène de fuite vers la qualité (flight-to-quality) apparaît fréquemment parce que lorsqu’il y a un choc de liquidité, les spéculateurs réduisent la fourniture de liquidité de marché et particulièrement celle qui consomme beaucoup en capitaux (concernant les actifs avec des marges hautes).

Quant à la spirale de perte, elle arrive quand un trader détenant un titre fait face à un problème de financement et essaie de vendre le titre, même à « prix cassés ». Il réduit alors la liquidité de marché et encourt des pertes, ce qui renforce le problème initial, et ainsi de suite.

Figure 6

Les étapes des spirales de marge et de perte

Source : Brunnermeier et Pedersen (2009).

I.2.III VALIDATION EMPIRIQUE DES INTERACTIONS ENTRE LA LIQUIDITE DE FINANCEMENT ET LA LIQUIDITE DE MARCHE

Alors que, comme nous venons de le voir, des approches théoriques ont été développées sur ces interactions et que nombre d’observateurs attribuent la crise de liquidité récente à ces interactions, les validations empiriques se font rares sur le sujet en raison des difficultés à mesurer le risque de liquidité de financement. L’une des rares études est celle de Drehmann et Nikolaou (2009) qui construisent un proxy, nommé LRP (liquidity risk proxy), mesurant le risque de liquidité de financement. Pour cela, ils se sont basés sur les appels d’offres (auctions) hebdomadaires de la BCE (Banque centrale européenne) dans le cadre de ses opérations principales de refinancement.

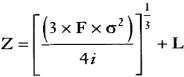

Principes de la mesure

Drehmann et Nikolaou (2009) partent du modèle de Nyborg et Strebulaev (2004) à partir duquel ils montrent formellement qu’étant donné les imperfections du marché interbancaire (asymétries d’information) particulièrement prégnantes en situation de crise, les short banks (celles qui ont besoin d’emprunter la monnaie auprès de la banque centrale ou sur le marché interbancaire pour faire face à leurs engagements) soumettent des offres plus « agressives » que les long banks (celles qui disposent de liquidités excédentaires) lors des appels d’offres de la banque centrale.

En effet, les short banks veulent éviter de payer des taux d’intérêt trop élevés sur le marché interbancaire en se retrouvant en situation de faiblesse face aux long banks, qui ont un pouvoir de marché élevé notamment en situation de pénurie de liquidités. Les long banks exigent des taux d’intérêt plus élevés ou, pire encore, peuvent s’accaparer des actifs des short banks obtenus à des prix de vente « sacrifiés », comme dans le modèle d’Acharya, Gromb et Yorulmazer, (2008).

Comme les shorts banks anticipent cela en soumettant leurs offres, elles savent qu’elles peuvent éviter de tomber dans une telle situation si elles obtiennent des fonds suffisants de la banque centrale lors des opérations d’open market. De ce fait, les offres soumises par les banques contiennent de l’information sur leur besoin en liquidité de financement et donc sur leur risque de liquidité de financement.

De plus, Nyborg et Strebulaev (2004) montrent que non seulement à l’équilibre la menace d’une pression incite les short banks à soumettre des offres au-dessus du taux directeur affiché par la banque centrale avec un taux moyen plus élevé que celui des offres soumises par les long banks, mais aussi que cet écart de prix (spread) est d’autant plus grand que la position des banques est courte. Pour résumé, lorsque la demande de liquidité (nette des réserves internes) d’une banque est élevée et que le risque de liquidité de financement est lui-même à un niveau important, la banque concernée propose un taux d’intérêt haut et le spread lors de l’appel d’offres de la banque centrale est élevé.3

L’indicateur retenu

Pour construire ce proxy qui mesure le risque de liquidité de financement, Drehmann et Nikolaou (2009) se basent sur les données des opérations d’open market. Ils utilisent les données, difficiles à obtenir, concernant 135 opérations principales de refinancement conduites par la BCE entre juin 2005 et décembre 2007. Le proxy proposé prend en compte des informations sur le prix de la liquidité (le taux d’offre soumis par une banque moins le taux directeur de la BCE – taux REFI) et sur le volume de liquidités obtenu et donc alloué par la BCE. Cela est ramené au volume total de liquidités fournit par la BCE afin de neutraliser les changements de politique monétaire et d’assurer une cohérence, sachant que les enchères (auctions) ou appels d’offres peuvent être de tailles différentes. Ces auteurs calculent ainsi les offres ajustées ou adjusted bids (AB) de chaque banque i à l’enchère t pour les offres acceptées (successful bids) :

Ils construisent alors le proxy agrégé LRP pour le risque de liquidité de financement qui n’est rien d’autre que la somme de toutes les offres individuelles ajustées des banques pour chaque appel d’offres :

où b (de b = 1 à B) sont les offres de chaque banque i (de i = 1 à N) pour chaque enchère ou appel d’offres t.

Les résultats

En analysant ces données, Drehmann et Nikolaou (2009) trouvent que le risque de liquidité de financement a des propriétés semblables au risque de liquidité de marché, à savoir des niveaux faibles avec des pointes occasionnelles observées après le début de la crise des subprimes en août 2007. Par ailleurs, ils utilisent le proxy LRP pour examiner empiriquement la liaison entre la liquidité de financement et la liquidité de marché.

Pour cela, ils régressent un indice de liquidité de marché sur un indicateur de liquidité de financement (proxy LRP) via un modèle de régression linéaire simple. Ils trouvent qu’une relation clairement négative émerge lors de la période de crise, c’est-à-dire que quand la liquidité de financement baisse, le risque de liquidité de marché est haut (ce qui est équivalant à ce qu’un haut risque de liquidité de financement est associé à un haut risque de liquidité de marché).

I.3. RISQUE DE LIQUIDITE ET RISQUE DE CREDIT

Un corps de la littérature qui se concentre sur la crise financière suggère également la relation positive entre le risque de liquidité et le risque de crédit (Acharya & Viswanathan, 2011 ; Diamond & Rajan, 2005 ; Gorton & Metrick, 2011 ; He & Xiong, 2012). Ces études montrent que si trop de projets économiques en difficultés sont financés avec des crédits, ils ne peuvent pas donc satisfaire la demande des déposants. Si ces actifs se détériorent, de plus en plus, les déposants réclament leur argent. Ainsi, un risque de crédit plus élevé conduira à un risque de liquidité plus élevé à travers le canal de la demande des déposants.

Diamond et Rajan (2005) expliquent que si les projets économiques en difficultés sont financés avec des prêts de la banque, ils ne peuvent pas répondre à la demande des déposants. Si ces actifs se détériorent en valeur, les déposants réclament de plus en plus leur argent. Le principal résultat est qu’une augmentation du risque de crédit accompagne une augmentation du risque de liquidité.

Ejoh et al. (2014) ont étudié l’effet du risque de crédit sur le risque de liquidité des banques Nigériennes. L’étude a adopté la conception de la recherche expérimentale où des questionnaires ont été administrés à une taille de quatre-vingt répondants de l’échantillon. Ils ont montré qu’il existe une relation positive entre le risque de liquidité et le risque de crédit.

Imbierowicz et Rauch (2014) ont étudié la relation entre le risque de liquidité et celui de crédit des banques commerciales des États-Unis au cours de la période 1998–2010. Ces auteurs montrent qu’il s’agit d’une relation positive entre le risque de liquidité et celui de crédit et non pas une relation réciproque entre les deux catégories de risques.

Roman et Sargu (2015) ont étudié la relation entre la qualité des actifs des banques et la liquidité des banques commerciales en Europe centrale et orientale sur la période 2004–2011. Ces auteurs montrent que les prêts ont affecté négativement la liquidité globale des banques.

________________________

1 NIKOLAOU K. (2009), « Liquidity (Risk), Concepts, Definitions and Interactions », European Central Bank, Working Paper Series, n° 1008, février. ↑

2 BRUNNERMEIER M. et PEDERSEN L. H. (2009), « Market Liquidity and Funding Liquidity », Review of Financial Studies, vol. 22, pp. 2201-2238. ↑

3 NYBORG K. G. et STREBULAEV I. A. (2004), « Multiple Unit Auctions and Short Squeezes », Review of Financial Studies, vol. 17, n° 2, pp. 545-580. ↑