Le cadre conceptuel des PMs révèle des défis inattendus dans la coopération et l’intégration des processus métiers. Cette recherche innovante propose une approche basée sur les messages, promettant une interaction harmonieuse entre divers systèmes, avec des implications cruciales pour l’efficacité organisationnelle.

Approche de coopération des PMs basée sur les mes- sages

L’approche de coopération basée sur les messages dans les PMs repose sur l’utili- sation d’interfaces de communication des PMs. Ces interfaces permettent aux divers participants de collaborer de manière efficace et de coordonner leurs actions.

[15_cadre-conceptuel-des-pms-strategies-innovantes-de-cooperation_26]

FIGURE 4.8 – Exemple d’inclusion pour un PM de facturation et PM de traitement des commandes.

Par exemple : Soit Cooper(X) =e-commerce {Achat, Vente → Sélectionner-article, Payer}

} tous les PMs qui disposent des mêmes messages {Sélectionner-article, Payer} peuvent coopérer avec le PM e-commerce.

Formalisation :

- Soient PM1, PM2…PMi : ensemble de PM.

- Et M : m1, m2…mj : ensemble de messages.

- Et D : le domaine d’activité.

- X : le niveaux de coopération qui peut être de type :( fine, multiple, intégrale)

La coopération inter-processus exprimée formellement par :

Cooper(X) = D{PM1, PM2….PMi ← m1, m2 mj}

[15_cadre-conceptuel-des-pms-strategies-innovantes-de-cooperation_27]

FIGURE 4.9 – Résultat pour l’exemple d’inclusion.

Cooper est un prédicat logique qui prend les valeurs vrai (V) ou faux (F).

- Cooper(X) = V , s’il ∋m1, ..mJ l’ensemble des messages dans tous les processus

PM1, …PMi.

- Cooper(X) = F dans le cas contraire.

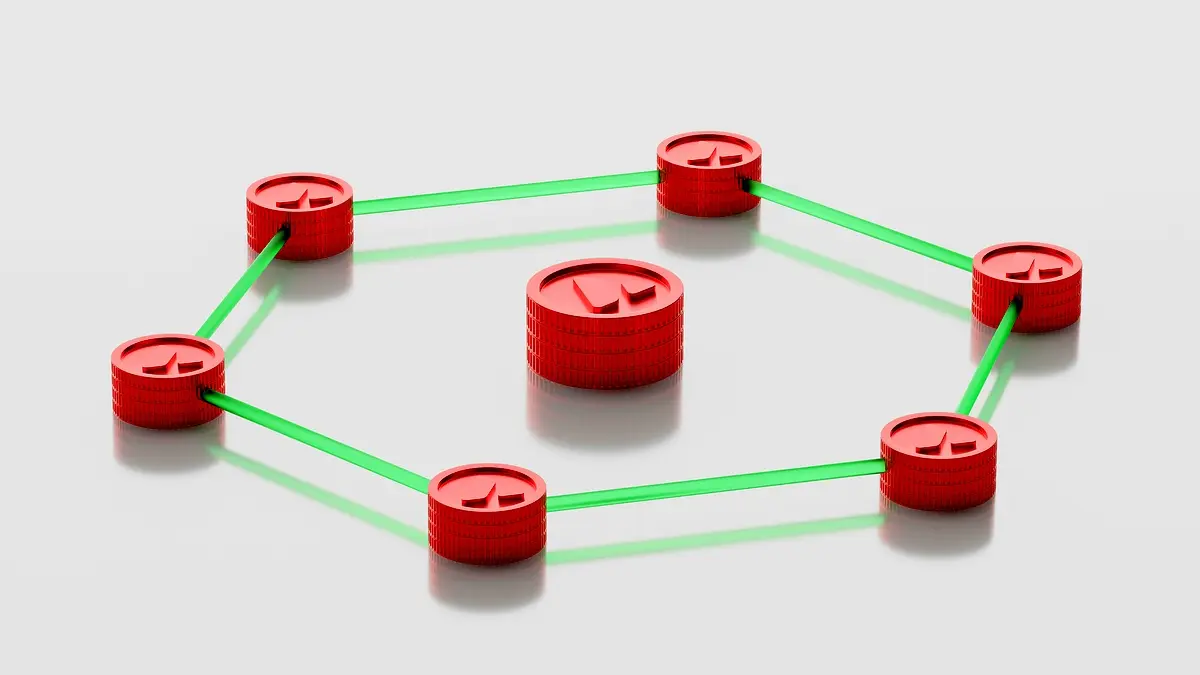

La figure 4.10 ci-après illustre le schéma global de l’approche de coopération des PMs.

[15_cadre-conceptuel-des-pms-strategies-innovantes-de-cooperation_28]

FIGURE 4.10 – Schéma globale de l’approche de coopération.

Spécification des niveaux de la coopération basée sur les mes- sages

Dans la coopération des PMs basée sur les messages, il est possible de spécifier dif- férents niveaux de coopération en fonction du degré d’interaction et de coordination requis entre les participants. Ces niveaux de coopération permettent de définir la ma- nière dont les PMs collaborent et interagissent les uns avec les autres.

Ci-après une classification possible des niveaux de coopération :

- La coopération fine (par message) : la « coopération fine » dans les PMs consiste à sélectionner un processus spécifique et à vérifier s’il existe une et une seul activité commune (message) entre ce processus sélectionné et les autres processus stockés dans la BDD de processus. Cette approche vise à identifier les interactions et les liens étroits entre les processus afin de faciliter la coordination et la collaboration entre les différents participants.

Exemple 4.11 Le processus de « Traitement de la commande » est choisi comme processus

spécifique. La coopération fine consiste à vérifier s’il existe une activité commune entre ce processus et d’autres processus stockés dans la base de données.

Supposons que l’activité « Validation des stocks » soit présente dans le processus de « Trai- tement de la commande ». En utilisant la coopération fine, il est identifié que cette même activité est également présente dans les processus de « Gestion des stocks ». Cela signifie qu’il y a une activité commune entre ces processus.

Cooper(Fine) = D{PM1, PM2 ← m1} (4.6)

Cooper= e-commerce {traitement de commande, gestion de stocke ← validationdesstock} Cooper( f ine) = V.

- La coopération multiple : la coopération multiple est un approche qui basée sur plu- sieurs messages (activités) communes entre un processus sélectionné et les autres pro- cessus permet d’identifier les interactions précises entre PMs. Cela favorise une meilleure coordination, une synchronisation plus efficace et une collaboration optimale entre les différentes parties prenantes, conduisant à une amélioration de la performance et des résultats de l’organisation.

Exemple 4.12 La coopération multiple serait utilisée pour identifier les interactions précises entre différents processus métiers tels que la gestion des commandes, et le suivi des livraisons. Supposons que le processus de gestion des commandes ait plusieurs activités communes avec d’autres processus. Parmi ces activités, nous pouvons identifier « Vérification de la disponibilité

des produits » (Vér-P), « Confirmation de la commande » (Cnf-C) et « Génération de l’étiquette

d’expédition »(Gén-ETQ). Ces activités sont également présentes dans les PMs, la gestion des commandes et de suivi des livraisons.

Cooper(multiple) = D{PM1, PM2 ← m1, m2, m3} (4.7) Cooper (multiple)=ecommerce {gestion des commandes ,suivi des livraisons

← Vr − P, Cn f − C, Gn − ETQ}

- La coopération intégrale : La coopération qui utilise la vérification de tous les mes- sages communs entre les PMs est une approche de Coopération intégrale. Cette ap- proche vise à examiner l’ensemble des messages (activités) partagés entre les processus afin de faciliter la coordination et la collaboration à un niveau plus élevé.

Exemple 4.13 Dans cet exemple, la coopération intégrale est utilisée pour harmoniser les pro- cessus de gestion des commandes et de suivi des commandes. Les deux processus partagent les mêmes messages « Collecte des informations client » (CLIC), la « Validation du paiement »(VP), la « Préparation de la commande »(PC), l’ »Expédition de la commande »(EC) et la « Confirma- tion de la livraison »(CL), ce qui permet une coordination efficace et une meilleure collaboration entre les équipes. Cela conduit à une gestion optimisée des commandes et à un suivi précis des étapes de livraison.

Cooper(intgrale) = D{PM1, PM2 ← mj ∈ PM1etPM2} (4.8) Cooper(intégrale)= e-commerce { gestion des commandes, suivi des commande ←

CLIC, VP, PC, EC, CL}

Description de l’architecture du système

Dans cette section nous allons aborder l’architecture générale de notre système d’in- tégration et de coopération des PMs.

L’architecture du système est montrée dans la figure 4.11.

Dans ce qui suit, les différents composants de l’architecture proposée sont expli- qués.

- Représentation des PMs par AFD : La représentation des PMs par des (AFD) est une méthode de modélisation qui permet de décrire les différents états et transi- tions du processus de manière formelle et précise. Dans cette approche, chaque

[15_cadre-conceptuel-des-pms-strategies-innovantes-de-cooperation_29]

FIGURE 4.11 – Architecture du système

état du processus est représenté par un nœud de l’automate, tandis que les transi- tions sont représentées par des arcs entre les nœuds.

- La BDD XML : Les AFD qui représentent les PMs sont enregistrés dans une base de données XML, où chaque fichier décrit les éléments de l’AFD correspond aux états et transitons.

- Les fonctions d’intégration : Ce module traite les méthodes utilisées dans l’in- tégration des PM qui expliquent un besoin de gestion spécifique, et permet de combiner les différents PMs. Les cinq fonctions d’intégration utilisées sont la sub- stitution, la réduction, l’extension, l’inclusion et le ré-ordonnancement.

Une fonction d’intégration exprime un besoin de gestion spécifique. Elle est for- malisée par la fonction f (Pi, Pa). C’est à dire qu’elle dépend de deux paramètres qui les sont AFD et les patterns.

- Les Pattern d’intégration : Les patterns d’intégration décrivent comment les diffé- rents composants d’un processus peuvent interagir pour réaliser un objectif d’in- tégration spécifique. Ils définissent les étapes, les messages échangés et les actions à effectuer pour atteindre cette intégration.

- La coopération : La coopération des PMs utilise la base de données XML est consiste à rechercher les parties communes entre plusieurs PMs qui peuvent être facilement échangés et interprètes par les différents PMs.

- La sortie (PM cible) : le dernier composant est un nouveau processus résultant de l’opération d’intégration.

Conclusion

Ce chapitre constitue notre contribution qui consiste en la proposition d’une ap- proche d’intégration et de coopération des PMs.

Dans un premier temps, nous avons commencé par la présentation du modèle formel supportant le choix de représentation des PM, puis nous avons exposé les notions et les concepts utilisés dans le cadre de notre approche. Par la suite, nous avons abordé l’architecture générale de notre système et nous avons expliqué ses composants.

Le prochain chapitre sera consacré à l’implémentation de notre approche pour la réalisation d’un prototype logiciel d’intégration et de coopération des processus mé- tiers.

________________________

Questions Fréquemment Posées

Comment fonctionne l’approche de coopération basée sur les messages dans les PMs?

L’approche de coopération basée sur les messages dans les PMs repose sur l’utilisation d’interfaces de communication des PMs, permettant aux divers participants de collaborer de manière efficace et de coordonner leurs actions.

Quels sont les niveaux de coopération dans les processus métiers?

Il est possible de spécifier différents niveaux de coopération en fonction du degré d’interaction et de coordination requis entre les participants, incluant la coopération fine, multiple et intégrale.

Qu’est-ce que la coopération fine dans les PMs?

La coopération fine consiste à sélectionner un processus spécifique et à vérifier s’il existe une seule activité commune entre ce processus et les autres processus stockés dans la base de données, facilitant ainsi la coordination et la collaboration.