L’impact du stress sur l’immunité révèle des mécanismes surprenants qui modifient notre santé. Cette recherche met en lumière comment le stress environnemental peut altérer les réponses immunitaires, transformant ainsi notre compréhension des interactions entre stress et bien-être.

Chapitre I

Le système immunitaire

Définition

Le système immunitaire est un système de défense remarquablement adaptatif qui nous protège des pathogènes aussi variés que les virus, les bactéries, les champignons et les parasites. Il est composé d’une multitude de cellules et de molécules composant un réseau dynamique capable de reconnaître spécifiquement et d’éliminer un grand nombre de microorganismes étrangers.

D’un point de vue fonctionnel, la protection immunitaire peut être divisée en deux activités apparentées : la reconnaissance et la réponse. La reconnaissance immunitaire est remarquable par sa capacité à distinguer les composants étrangers de ceux du Soi. En effet, le système immunitaire (SI) est capable de reconnaître des profils moléculaires qui caractérisent des groupes de pathogènes présentant des caractéristiques connues, et de fournir une réponse rapide dirigée contre ces pathogènes.

(Bergereau, 2010).

Les composants de système immunitaire

Organes du système immunitaire

- Organes lymphoïdes primaires

Les lymphoïdes primaires sont les sites où les lymphocytes se développent et effectuent leur maturation (Owen et al., 2014).

Les organes lymphoïdes primaires assurent la production de toutes les lignées cellulaires du système immunitaire, la moelle osseuse et le thymus sont les deux organes lymphoïdes primaires chez l’Homme adulte ; la moelle osseuse produit toutes les cellules du système immunitaire et assure la maturation des lymphocytes B ; la maturation des lymphocytes T est assurée par le thymus (Espinosa et Chillet, 2016).

2.1.2. Organes lymphoïdes secondaires (périphériques)

Les organes lymphoïdes secondaires sont le lieu d’activation des lymphocytes naïfs, et donc le point de départ de la réponse immunitaire adaptative (Mayol, 2018).

Les organes lymphoïdes périphériques (OLS) comprennent les ganglions lymphatiques, la rate et les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses de l’intestin, du tractus respiratoire et nasale, du tractus urogénital et d’autres muqueuses (figure 01). Au niveau des OLS les cellules matures et naïfs sont retenus ou la réponse immunitaire acquise débute, mais avant cela l’infection déclenche une réponse immunitaire innée (Janeway et al.,2009).

[2_impact-du-stress-environnemental-sur-immunite_1]

Figure 01 : Organisation tissulaire du système immunitaire

(Bergereau, 2010).

- Cellules immunitaires

Le système immunitaire est constitué de cellules différentes, réparties dans tout le corps, chaque catégorie a une fonction spécifique (pharham, 2003).

Toutes ces cellules dérivent originellement d’un même progéniteur « la cellule souche hématopoïétique » au cours d’un processus appelé hématopoïèse, donnant naissance à des cellules progénitrices lymphoïdes et des cellules progénitrices myéloïde [1].

La lignée myéloïde

Les cellules issues du progéniteur myéloïde (CMP) incluent les globules rouges (érythrocytes, hématies), les plaquettes (thrombocytes) et les cellules phagocytaires qui ont une fonction de cellules présentatrices d’Antigènes professionnelles (CPA).

La phagocytose est partagée entre ; les macrophages (polynucléaires), les macrophages (monocytes sanguins) et les cellules dendritiques (Owen et al., 2014).

Cellules monocytaires

Les monocytes ne représentent qu’un faible pourcentage (5% des leucocytes). Quand il pénètre dans un tissu, un monocyte subit des modifications morphologiques et fonctionnelles qui le transforment en une autre cellule, le macrophage (Parham, 2003).

Lignée granulocytaire

Concernant les polynucléaires, Il en existe trois catégories :

Neutrophiles

Ils représentent environ 65 % de l’ensemble des leucocytes du sang, et 99 % des granulocytes. Les neutrophiles ne résident pas dans les tissus sains mais migrent rapidement vers les foyers de la lésion tissulaire, ils se trouvent ainsi sur la première ligne de la défense innée où ils exercent leur activité phagocytaire et microbicide (Parham, 2003).

Basophiles

Les basophiles sont des granulocytes non phagocytaires contenant de gros granules remplis de protéine basophile. L’histamine, l’une des protéines les mieux connues des granules des basophiles. (Kuby, 2014).

Eosinophiles

Représentent 2 à 5 % des leucocytes sanguins chez les individus non allergique et en bonne santé.ont habituellement un noyau bilobé et contienne de nombreux granules cytoplasmiques reconnaissables à leur affinité pour les colorants acides, comme l’éosine.

Bien que cela ne paraisse pas leur fonction principale, ils sont capables de phagocyter et de tuer les micro-organismes ingérés (Male et al., 2007).

Lignée lymphoïde

Les lymphocytes sont des cellules sanguines faisant partie de la famille des leucocytes ou globules blancs. La population sanguine lymphocytaire comprend en moyenne 10‐15% de LB, 65‐75% de LT et 10‐20% de cellules NK (Manda et al. 2003; Choi et al. 2014), les LB et les LT sont semblables d’un point de vue morphologique mais divergent d’un point de vue moléculaire et fonctionnel.

• Lymphocytes T

Les lymphocytes T expriment à leur surface un récepteur spécifique aux Ags appelé TCR (pour T cell Receptor), ce qui les différencie des cellules de l’immunité inné. De plus, les LT expriment un certain nombre de protéines membranaires telles que des intégrines, des récepteurs de cytokines, ainsi qu’un certain nombre de cluster de différentiation.

Il existe deux grands types de LT, les LT auxiliaire ou helper (LTh) et les LT cytotoxiques (LTc), avec des fonctions différentes dans la réponse immunitaire. Les LTc, expriment à leur surface le cluster CD8. Ils sont impliqués dans l’élimination des cellules infectées par un pathogène et des cellules cancéreuses via la sécrétion de cytokines comme l’interféron gamma (IFN‐γ) et le TNF‐α (pour Tumour Necrosis Factor).

Ils sont également capables de libérer le contenu de leurs granules (comportant la perforine et les granzymes) dans le but d’induire l’apoptose des cellules dangereuses (Andersen et al. 2006).

Les LTh expriment à leur surface le cluster de différenciation CD4. Ils vont avoir pour rôle principal d’orchestrer la réponse immunitaire. Il existe trois types principaux de LTh, les Th1, les Th2 et les Th17, avec des phénotypes distincts de sécrétion de cytokines, induisant des caractéristiques fonctionnelles spécifiques pour chacun des types. Les cellules Th1 sécrètent des cytokines comme l’IFN‐γ et le TNF‐β, qui leur permettent d’être particulièrement efficaces contre les infections intracellulaires (virales et bactériennes) ou pour l’élimination des cellules cancéreuses via l’activation des cellules cytotoxiques LTc et des cellules NK (Kaiko et al. 2008; Annunziato, Romagnani, et Romagnani 2015).

• Lymphocytes B

Les lymphocytes B (LB) possèdent à leur surface des récepteurs spécifiques aux antigènes aussi appelés immunoglobulines (Ig). Les Ig peuvent être soit membranaires, alors appelées BCR (pour B cell receptor), soit sécrétées, appelées alors anticorps. Les anticorps sont sécrétés par les plasmocytes qui sont issus de la différentiation de cellules B activées après liaison à un Ag. De plus, les LB expriment à leur surface de nombreuses protéines essentielles à leur bon fonctionnement. Parmi elles se trouve la molécule CD20, présente sur l’ensemble des LB matures. Elle joue un rôle dans la maturation et la prolifération des cellules B (Lebien et Tedder 2008).

• Cellules NK « Natural killer »

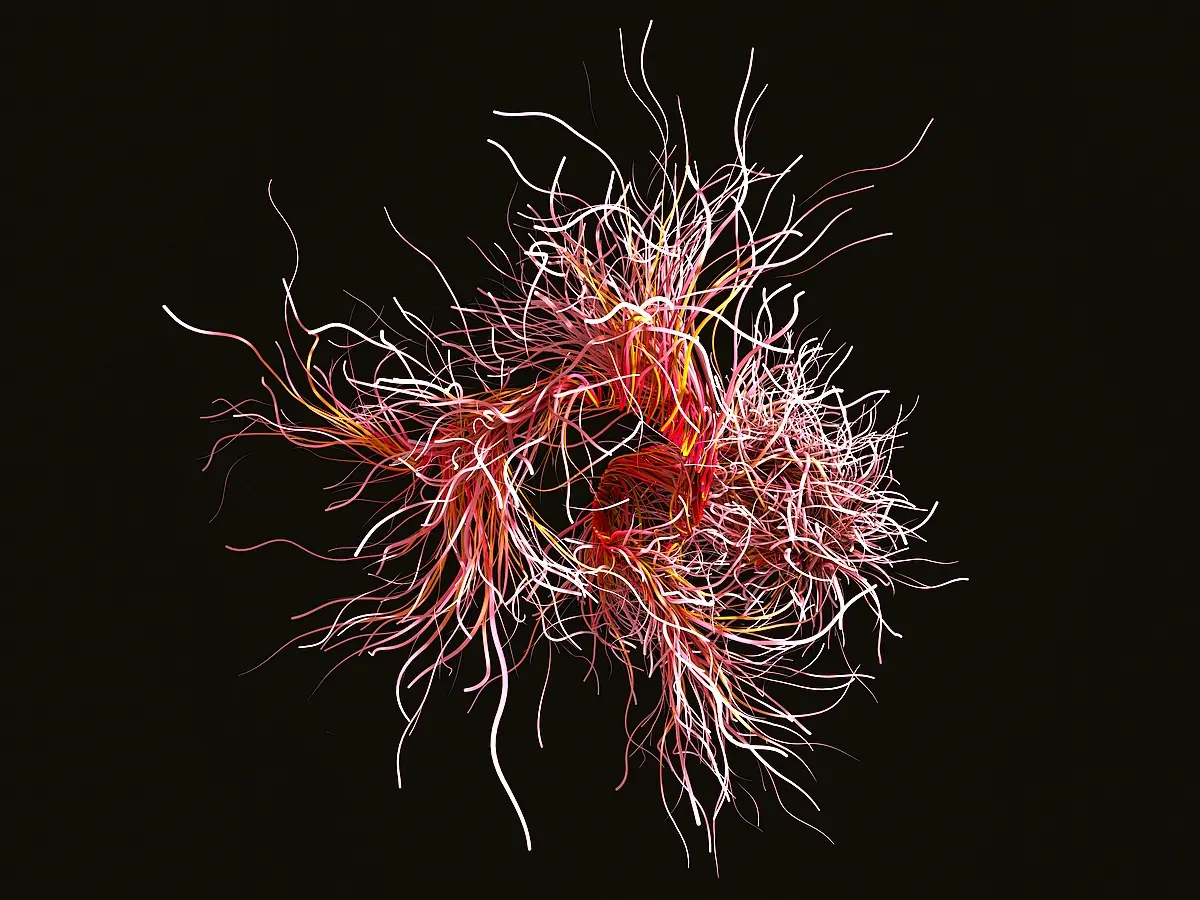

Sont des cellules lymphoïdes, elle constituant 5% à 10% des lymphocytes dans le sang périphérique chez l’homme (figure 02). Ce sont des cellules tueuses très efficaces qui attaquent une grande variété des cellules anormales, y compris certaines cellules tumorales et certaines cellules infectées par des virus (Kuby, 2014).

[2_impact-du-stress-environnemental-sur-immunite_2]

Figure 02: Les composants cellulaires du système immunitaire (Bergereau, 2010).

Les substances solubles

- les Immunoglobulines

Sont des glycoprotéines solubles qui reconnaissent et lient l’antigène présent dans le sérum et les liquides tissulaires. Leur rôle est de contribuer à l’élimination de leur antigène spécifique ou des micro-organismes porteurs de ces antigènes (Male et al., 2007).

Les immunoglobulines sont les récepteurs de l’antigène des cellules B. Elles sont exprimées à la surface de cellules B matures, et produites et sécrétées dans le sang par les plasmocytes, les cellules B en fin de différenciation (Burmester et al., 2000).

Le complément

Le complément comprend en fait plus de 20 protéines sériques différentes, produites par divers types cellulaires comme les hépatocytes, les macrophages et les cellules épithéliales intestinales. Certaines protéines du complément se lient aux immunoglobulines ou à des composants membranaires des cellules, d’autres sont des proenzymes qui, une fois activent, vont cliver d’autres protéines du complément. Apres clivage, certains composants du complément forment des fragments possédant la capacité d’activer des cellules, d’augmenter la perméabilité vasculaire ou encore d’opsoniser les bactéries (Male et al., 2012).

Les cytokines

Comportent les interleukines, les chimiokines et les interférons (Bourillon et al., 2013).

Les cytokines, produites par les leucocytes et dans certains cas par d’autres types cellulaires, sont des éléments très importants dans le contrôle de la réponse immune. Elles modulent la différenciation et la multiplication des cellules souches hématopoïétiques ainsi que l’activation des lymphocytes et des phagocytes. Elles contrôlent la balance entre les réponses humorales et cellulaires. D’autres cytokines peuvent intervenir dans l’inflammation ou encore avoir une fonction de cytotoxines (Male, 2005).

________________________

2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑

3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑

Questions Fréquemment Posées

Quel est le rôle du système immunitaire dans la défense contre les pathogènes?

Le système immunitaire est un système de défense remarquablement adaptatif qui nous protège des pathogènes aussi variés que les virus, les bactéries, les champignons et les parasites.

Quels sont les organes lymphoïdes primaires du système immunitaire?

Les organes lymphoïdes primaires chez l’Homme adulte sont la moelle osseuse et le thymus, qui assurent la production et la maturation des lymphocytes.

Comment le stress environnemental affecte-t-il le système immunitaire?

L’étude caractérise comment le stress environnemental affecte les effecteurs immunitaires et contribue au dysfonctionnement du système immunitaire.