L’analyse comparative des eaux usées révèle que l’utilisation de Pistia stratiotes L. pourrait transformer le traitement des eaux à Kinshasa. Cette recherche met en lumière une solution innovante face aux défis d’assainissement urbain, avec des implications cruciales pour la santé publique et la durabilité environnementale.

Eaux usées urbaines

Les eaux usées urabaines sont d’abord formées par un mélange d’eau usées domestiques et d’eaux industrielles, il s’y ajoute une troisième composante formée par les eaux de pluie et les effluents des installations collectives (hôpitaux, commerces, casernes, etc.) (Fonkou, 2010).

Eaux usées domestiques

Dans le quotidien des ménages, les activités normales génèrent des sous-produits, notamment les eaux usées domestiques. Les eaux usées domestiques sont les eaux utilisées par l’homme pour des besoins domestiques (Fonkou, op. cit).

Catégories des eaux usées domestiques

Les eaux usées domestiques sont réparties en deux catégories :

Les eaux usées ménagères (ou eaux grises) se rapportent à l’ensemble des eaux provenant des baignoires, douches, cuisines, éviers, lavabos, vaisselle (lave-vaisselle) ou lessive (ou machine à laver) et chargées en détergents, solvants, graisses et débris organiques.

Les eaux vannes appelées aussi eaux noires ou eaux fécales comprennent les eaux issues des WC (contenant des excréments, urines et papiers de toilette) et chargées en matières organiques et azotées. À ceux-ci s’ajoutent les rejets de petites industries, commerces et artisanat, ainsi que les eaux de ruissellement susceptibles de lessiver les toits et les bitumes chargées en hydrocarbures et graisses (Fonkou, op. cit).

Volume des eaux usées domestiques

Le volume des eaux usées rejeté par une habitation n’est pas soumis à une constance au cours du temps. En d’autre terme, le profil du débit des eaux usées d’une habitation est une courbe de succession de variations de volumes déversés au cours du temps. Ceci est en lien direct avec la consommation de l’eau, laquelle est corrélée aux activités qui se déroulent dans ces habitations.

C’est dans ce contexte que Tangou (2014) stipule que le volume rejeté des eaux usées par habitant et par jour varie avec la taille de l’agglomération, des habitudes de vie, et dépend énormément de l’apport des secteurs secondaire et tertiaire.

Les chiffres des volumes rejetés sont divers mais il en découle le même profil des variations des débits d’eaux consommées en fonction du temps. Ce qui amène à admettre que le volume d’eau consommé par jour et par individu est variable selon les saisons, les jours de la semaine et les heures de la journée (Tangou, op. cit).

Les volumes journaliers pour les villes européennes correspondent à une consommation de 150 L par habitant et par jour. Ainsi, lorsque la consommation journalière d’eau est supérieure ou inférieure à cette valeur, les eaux usées se révèlent plus diluées ou plus concentrées étant donné que la quantité de souillures rapportée au nombre d’habitants varie peu avec cette consommation (Tangou, op. cit).

Traitement des eaux usées

- Historique du traitement des eaux usées

Dans un article paru en 1986 dans le journal La Tribune du Cebedeau, Boutin relate de façon détaillée l’histoire du traitement des eaux usées. C’est au début du 19ième siècle à Londres et à Paris que se développe peu à peu la collecte des eaux usées par les réseaux d’égouts, première étape dans le domaine de l’épuration (Boutin, 1986).

Ainsi, en 1832, la grande épidémie de peste et de choléra fait sentir le besoin d’un vrai réseau d’assainissement à Paris du fait du manque d’hygiène. En effet, jusqu’à cette date, les matières fécales et les urines étaient récupérées dans des fosses étanches qu’il fallait vidanger tous les deux ans (Vedry, 1996).

Paris adopte alors un réseau unitaire (où eaux usées et eaux de ruissellement ne sont pas séparées) au contraire de Londres qui opte pour un réseau séparatif. Dans les deux cas, les eaux usées sont directement rejetées dans les fleuves (la Seine et la Tamise), causant des émanations d’odeurs pestilentielles qui, dès 1847, commencent à poser des problèmes à Londres.

L’épandage est alors rapidement adopté comme solution alternative, mais il demande une surface importante (11l par m2 de surface) (Vedry, op.cit.).

D’autres techniques sont découvertes à la même époque (milieu du 19ième siècle) : la désinfection, la filtration et la décantation. Ensuite, les lits bactériens font leur apparition dont Warington posera les bases en 1882 et Corbett ajoutera l’aération du lit et le drainage de l’effluent en 1889.

Deux types de lits sont en concurrence : les lits bactériens à percolation et les lits à contact. Ces derniers vont peu à peu être délaissés au profit des premiers qui se développeront rapidement, notamment en Angleterre avec 120 systèmes installés en 1907 (pour 22 en Allemagne et quelques-unes en France) (Hassoune et al., 2006).

Puis, c’est le système des boues activées qui est découvert par Ardern et Lockett qui, entre 1914 et 1915, firent trois communications et déposèrent un brevet sur cette technique. Parallèlement, la société britannique Jones and Attwood travaillait sur des procédés d’aération dès 1913 et c’est ainsi qu’en 1916, la première station d’épuration à base du procédé par boues activées fut installée à Worcester avec un débit nominal de 7.500 m3/j (Edline, 1996).

Ensuite, avec l’arrivée de la Première Guerre Mondiale, les américains ont pris le relais du développement du traitement par boues activées avec les premières installations de taille importante : Milwaukee II avec 170.000 m3/j en 1925 et Chicago en 1927 avec un débit de 660.000 m3/j (Boutin, 1986).

Concernant les autres procédés de traitement des eaux usées, la digestion anaérobie a été initiée en Angleterre par le docteur Travis puis perfectionnée en 1905 par le docteur Imhoff en Synthèse Bibliographique Allemagne. C’est en 1874 que le docteur Gérardin eut l’idée d’utiliser des végétaux dans des bassins pour traiter les eaux usées et il posa ainsi les bases du lagunage.

La station d’épuration de Strasbourg, la Wantzenau, exploita ce procédé pour traiter les eaux usées de la ville de 1911 à 1950. Des carpes et des truites y étaient même élevées et le produit de la vente de ces poissons permettait d’entretenir la station (Boutin, op.cit.).

Etapes de traitement des eaux usées

L’objectif principal du traitement est de produire des effluents traités à un niveau approprié et acceptable du point de vue du risque pour la santé humaine et l’environnement. À cet égard, le traitement des eaux résiduaires le plus approprié est celui qui fournit, avec certitude, des effluents de qualité chimique et microbiologique exigée pour un certain usage spécifique, à bas prix et des besoins d’opération et d’entretien minimaux (Vedry, 1996).

Les stations d’épuration des eaux résiduaires, indépendamment du type de traitement, réduisent la charge organique et les solides en suspension et enlèvent les constituants chimiques des eaux usées qui peuvent être toxiques aux récoltes ainsi que les constituants biologiques (microbes pathogènes) qui concernent la santé publique en général.

Les différents degrés de traitements conventionnels sont :

- Traitement préliminaire : Enlèvement des solides grossiers et d’autres grands fragments de l’eau usée brute (Vaillant, 1974).

- Traitement primaire (Physico-chimique) : Enlèvement des solides organiques et inorganiques sédimentables ainsi que les matériaux flottants. Les procédés de traitement primaire sont physiques (par exemple, décantation plus ou moins poussée) ou éventuellement physico-chimiques, et produisent des boues primaires (Applebaum et al., 1984).

- Traitement secondaire (Biologique) : Enlèvement des matières organiques solubles et des matières en suspension des eaux usées traitées primaires. Les procédés d’épuration secondaire (ou biologique) comprennent des procédés biologiques, naturels ou artificiels, faisant intervenir des microorganismes aérobies pour décomposer les matières organiques dissoutes ou finement dispersées. Dans certains cas, un traitement faisant intervenir des microorganismes anaérobies (digestion anaérobie des boues résiduaires) est annexé au traitement secondaire (Desjardins, 1997).

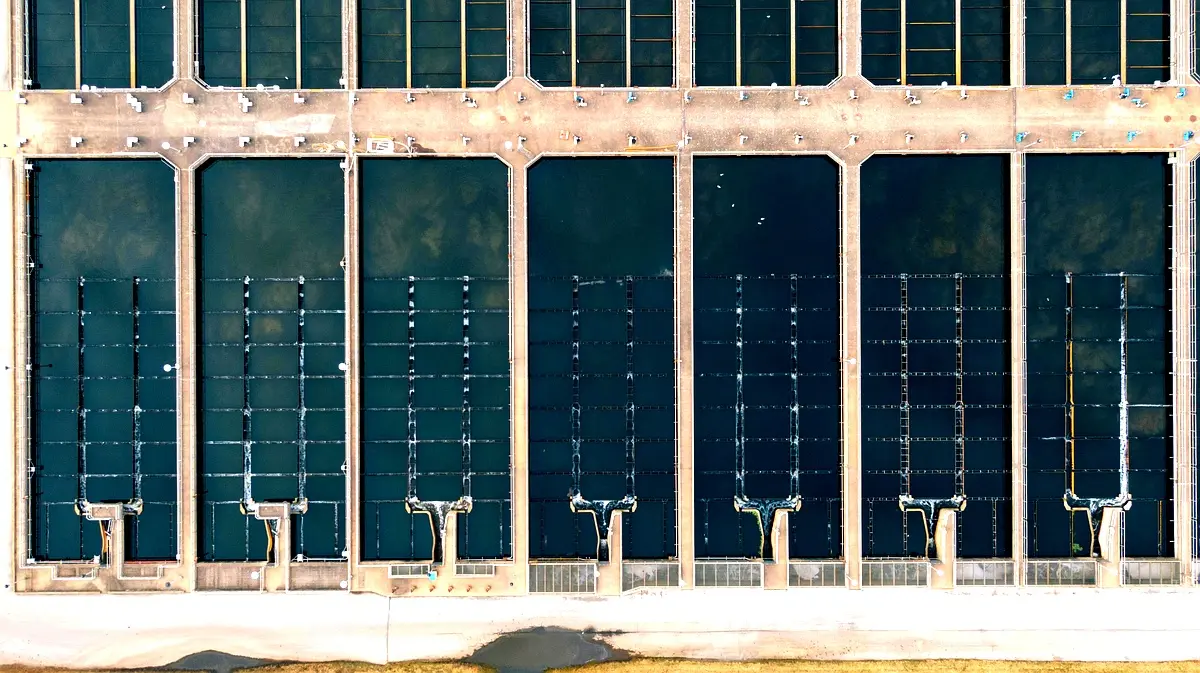

Un traitement biologique par lagunage comprend en général trois types de bassins ; un bassin anaérobie, un bassin facultatif et un bassin de maturation.

- Bassin anaérobie permet de diminuer la charge en matière organique. L’anaérobie est obtenu en apportant un effluent très chargé en matière organique. Dans ces lagunes, une profondeur importante est en principe un élément favorable au processus (5 à 6 m, par exemple). Ce bassin n’est

applicable que sur des effluents à forte concentration et, le plus souvent, à titre de prétraitement avant un deuxième stade d’épuration de type aérobie surtout dans les pays à climat chaud où le terrain est disponible à coût raisonnable. Le lagunage utilise des mécanismes naturels pour traiter les eaux usées. Il est fort développé dans les petites communes rurales, en raison de son rusticité et de son performance d’épuration honorable. Par contre, ces procédés conviennent moins bien aux communes plus grandes, vu les grandes surfaces de bassins nécessaires.

- Bassin facultatif permet le développement d’algues photosynthétiques qui vont produire de l’oxygène nécessaire au développement des bactéries aérobies. Cet apport peut être complété exceptionnellement par des aérateurs pour stimuler l’activité biologique et diminuer les surfaces.

- Bassin facultatif : il existe deux sortes de bassin facultatif selon les végétaux qu’ils comprennent :

- Bassins à microphytes : ils contiennent des algues microscopiques (essentiellement les algues vertes ou bleues),

- Bassins à macrophytes : ils contiennent des végétaux macroscopiques, sous formes libres (exemple les lentilles d’eau) ou fixées (exemple les roseaux).

- Traitement tertiaire ou avancé : Enlèvement de constituants spécifiques de l’eau usée tels que les nutriments et les métaux lourds, qui ne sont pas enlevés par le traitement secondaire. Ce sont des traitements complémentaires, dénommés parfois traitements avancés (coagulation physico-chimique, filtration sur sable, chloration, ozonation, traitement par le charbon actif, etc.) (Lazarova, 2003).

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les catégories des eaux usées domestiques?

Les eaux usées domestiques sont réparties en deux catégories : les eaux usées ménagères (ou eaux grises) et les eaux vannes (ou eaux noires).

Comment le volume des eaux usées domestiques varie-t-il?

Le volume des eaux usées rejeté par une habitation n’est pas constant et varie en fonction de la consommation d’eau, des habitudes de vie et de la taille de l’agglomération.

Quelle est l’importance historique du traitement des eaux usées?

L’histoire du traitement des eaux usées a débuté au 19ème siècle à Londres et à Paris, où le besoin d’un réseau d’assainissement s’est fait sentir à cause des épidémies de peste et de choléra.