Le cadre théorique de l’assainissement révèle que 80% des eaux usées en milieu urbain africain restent non traitées. Cette étude innovante sur Pistia stratiotes L. à Kinshasa propose une solution durable pour améliorer la qualité de l’eau, avec des implications cruciales pour la santé publique.

Composition des eaux usées

Les eaux usées peuvent contenir des micropolluants organiques, micropolluants inorganiques et microorganismes.

1° Micropolluants organiques

Les micropolluants d’origine organique sont extrêmement nombreux et variés, ce qui rend difficile l’appréciation de leur dangerosité. Ils proviennent de l’utilisation domestique de détergents, pesticides, solvants, et également des eaux pluviales : eaux de ruissellement sur les terres agricoles, sur le réseau routier, etc. (Fonkou, op.cit.).

Ils peuvent aussi provenir de rejets industriels quand ceux-ci sont déversés dans les égouts ou même des traitements de désinfections des effluents par le chlore (haloformes) (Xanthoulis, 1993).

Les principales familles de la chimie organique de synthèse sont représentées : hydrocarbures polycycliques aromatiques, chlorophénols, phtalates… avec une concentration de 1 à 10μg/l dans les effluents (Xanthoulis, op.cit.).

Dans le sol, ces micropolluants restent liés à la matière organique ou absorbés sur les particules du sol. Cependant, quelques composés ioniques (pesticides organochlorés, solvants chlorés) peuvent être entraînés en profondeur. Il semble que les plantes soient susceptibles d’absorber certains composés organiques, mais il existe peu de données disponibles à ce sujet. (Bliefert, 2010).

En raison de la faible solubilité de ces éléments organiques, on les retrouvera concentrés dans les boues et c’est surtout lors de l’épandage de ces dernières que leurs teneurs devront être contrôlées (Faby, 1997).

Les pesticides sont les éléments traces les plus surveillés, et une étude d’impact et de métabolisme est obligatoire avant leur mise sur le marché. Par contre, le danger représenté par tous les autres polluants organiques est encore mal apprécié actuellement. Les contrôles de routine ne permettent pas de repérer toutes les toxines. Par ailleurs, on ne connaît rien de la toxicité des mélanges complexes qui peuvent se former par réaction entre les différents contaminants (Baumont et al., 2004).

2° Micropolluants inorganiques

L’azote, le phosphore, le potassium et les oligo-éléments, le zinc, le bore et le soufre, indispensables à la vie des végétaux, se trouvent en quantités appréciables, mais en proportions très variables par rapport aux besoins de la végétation, dans les eaux usées épurées ou non. D’une façon générale, 1.000m3 d’eaux usées peut apporter à l’hectare :

- de 16 à 62 kg d’azote,

- de 2 à 69 kg de potassium,

- de 4 à 24 kg de phosphore,

- de 18 à 208 kg de calcium,

- de 9 à 100 kg de magnésium,

- de 27 à 182 kg de sodium (Faby, op.cit.).

1.- Azote (N)

L’azote se trouve dans l’eau usée sous forme organique ou ammoniacale dissoute. Il est souvent oxydé pour éviter une consommation d’oxygène (O2) dans la nature et un risque de toxicité par l’ammoniaque gazeux dissous (NH3), en équilibre avec l’ion ammoniac (NH4+) (Martin, 1979).

La nitrification est une transformation chimique de l’azote organique par l’intermédiaire de bactéries et passe par les étapes :

- N organique à NH4+ : ammonification

- NH4+ à NO2– : nitritation par Nitrosomonas

- NO2– à NO3– : nitratation par Nitrobacter (Chellé et al., 2005).

2.- Phosphore (P)

La concentration en phosphore dans les effluents varie de 6 à 15 mg/l (soit 15 à 35 mg/l en P2O5). Cette quantité est en général trop faible pour modifier le rendement (Anonyme, 2003).

Mais s’il y a excès, il est pour l’essentiel retenu dans le sol par des réactions d’absorption et de précipitation; cette rétention est d’autant plus effective que le sol contient des oxydes de fer, d’aluminium ou du calcium en quantités importantes. On ne rencontre pas en général de problèmes liés à un excès de phosphore (Asano, 1998).

3.- Potassium (K)

Le potassium est présent dans les effluents secondaires à hauteur de 10 à 30 mg/l (12 à 36 mg/l de K2O) et permet donc de répondre partiellement aux besoins (Faby, 1997).

Il faut noter cependant que, s’il existe, un excès de fertilisation potassique conduit à une fixation éventuelle du potassium à un état très difficilement échangeable, à une augmentation des pertes par drainage en sols légers, à une consommation de luxe pour les récoltes (Anonyme, 2003).

4.- Chlore et sodium

Leur origine est :

- naturelle (mer : 27g/l NaCl, et terrains salés)

- humaine (10 à 15g/l NaCl dans les urines/j).

- industrielle (potasse, industrie pétrolière, galvanoplastie, agroalimentaire) (Gaujous, 1995).

3° Microorganismes

Les eaux usées contiennent tous les microorganismes qui peuvent être pathogènes ou apathogènes. L’ensemble de ces organismes peut être classé en quatre grands groupes, par ordre croissant de taille : les virus, les bactéries, les protozoaires et les helminthes (Baumont et al., 2004).

1.- Virus

Ce sont des organismes infectieux de très petite taille (10 à 350 nm) qui se reproduisent en infectant un organisme hôte. Les virus ne sont pas naturellement présents dans l’intestin, contrairement aux bactéries. Ils sont présents soit intentionnellement (après une vaccination contre la poliomyélite, par exemple), soit chez un individu infecté accidentellement. L’infection se produit par l’ingestion dans la majorité des cas, sauf pour le Coronavirus où elle peut aussi avoir lieu par inhalation (Anonyme, 1995).

On estime leur concentration dans les eaux usées urbaines comprise entre 103 et 104 particules par litre (tableau I.1). Leur isolement et leur dénombrement dans les eaux usées sont difficiles, ce qui conduit vraisemblablement à une sous-estimation de leur nombre réel. Les virus entériques sont ceux qui se multiplient dans le trajet intestinal ; parmi les virus entériques humains les plus importants, il faut citer les entérovirus (exemple : la polio), les rotavirus, les retrovirus, les adénovirus et le virus de l’Hépatite A (Asano, 1998).

Tableau I.1. Virus présents dans les eaux usées

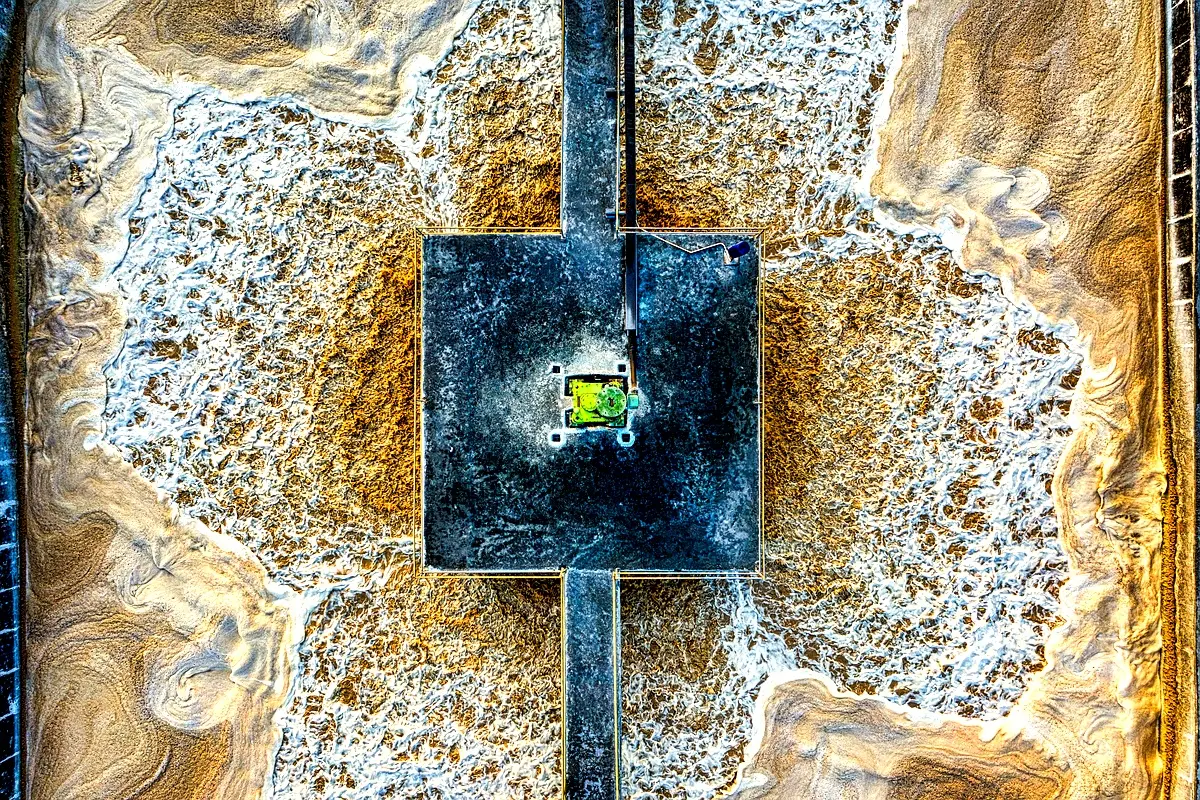

[3_cadre-theorique-essentiel-pour-le-traitement-des-eaux-usees_1]

Source : Asano (1998) Légende :

– : Nombre des micro-organismes dans un litre d’eau usée non déterminé.

2.- Bactéries

Les bactéries sont des organismes unicellulaires simples et sans noyau. Leur taille est comprise entre 0,1 et 10 μm. La quantité moyenne de bactéries dans les fèces est d’environ1012 bactéries/g (Asano, 1998).

Les eaux usées urbaines contiennent environ 106 à 107 bactéries/100 ml dont 105 proteus et entérobactéries, 103 à 104 streptocoques et 102 à 103 clostridiums (tableau I.2). Parmi les plus communément rencontrées, on trouve les salmonellas dont on connaît plusieurs centaines de sérotypes différents, dont ceux responsables de la typhoïde, des paratyphoïdes et des troubles intestinaux. Des germes témoins de contamination fécale sont communément utilisés pour contrôler la qualité relative d’une eau ce sont les coliformes thermotolérants (Faby, 1997).

Tableau I.2. Bactéries pathogènes présentes dans les eaux usées

[3_cadre-theorique-essentiel-pour-le-traitement-des-eaux-usees_2]

Source : Asano, wastewater reclamation and reuse (1998) Légende :

– : Nombre des micro-organismes dans un litre d’eau usée non déterminé.

3.- Protozoaires

Les protozoaires sont des organismes unicellulaires munis d’un noyau, plus complexes et plus gros que les bactéries. La plupart des protozoaires pathogènes sont des organismes parasites, c’est-à-dire qu’ils se développent aux dépens de leur hôte. Certains protozoaires adoptent au cours de leur cycle de vie une forme de résistance, appelée kyste. Cette forme peut résister généralement aux procédés de traitements des eaux usées (Baumont et al., 2004).

Parmi les protozoaires les plus importants du point de vue sanitaire, il faut citer Entamoeba histolytica, responsable de la dysenterie amibienne et Giardia lamblia (tableau I.3) (Asano, 1998).

Tableau I.3. Protozoaires pathogènes présents dans les eaux usées

[3_cadre-theorique-essentiel-pour-le-traitement-des-eaux-usees_3]

Source : Asano, wastewater reclamation and reuse (1998) Légende :

– : Nombre des micro-organismes dans un litre d’eau usée non déterminé.

4.- Helminthes

Les helminthes sont des vers multicellulaires. Tout comme les protozoaires, ce sont majoritairement des organismes parasites. La concentration en œufs d’helminthes dans les eaux usées est de l’ordre de 10 à 103oeufs/l (tableau I.4). Il faut citer, notamment, Ascaris lumbricades, Oxyuris vermicularis, Trichuris trichuria, Taenia saginata (Anonyme, 1995).

Beaucoup de ces helminthes ont des cycles de vie complexes comprenant un passage obligé par un hôte intermédiaire. Le stade infectieux de certains helminthes est l’organisme adulte ou larve, alors que pour d’autres, ce sont les œufs. (Faby, 1997).

Tableau I.4. Helminthes pathogènes présents dans les eaux usées

[3_cadre-theorique-essentiel-pour-le-traitement-des-eaux-usees_4]

Source : Asano, wastewater reclamation and reuse (1998) Légende :

– : Nombre des micro-organismes dans un litre d’eau usée non déterminé.

________________________

2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑

3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les micropolluants organiques présents dans les eaux usées?

Les micropolluants d’origine organique proviennent de l’utilisation domestique de détergents, pesticides, solvants, et des eaux pluviales, ainsi que des rejets industriels.

Comment l’azote est-il présent dans les eaux usées?

L’azote se trouve dans l’eau usée sous forme organique ou ammoniacale dissoute et est souvent oxydé pour éviter une consommation d’oxygène dans la nature.

Quelle est la concentration en phosphore dans les effluents d’eaux usées?

La concentration en phosphore dans les effluents varie de 6 à 15 mg/l, ce qui est généralement trop faible pour modifier le rendement.