Les implications politiques de l’énergie sont révélées à travers l’étude d’un micro-système hybride au Cameroun, qui allie énergie solaire et hydraulique. Cette recherche met en lumière des solutions innovantes pour répondre à la demande énergétique croissante tout en réduisant les émissions de CO2, un enjeu crucial pour le développement durable.

Génératrices

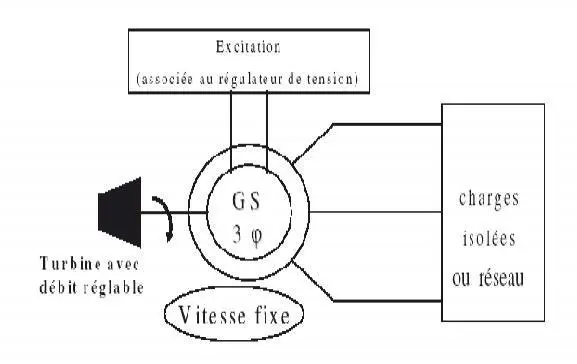

Génératrice synchrone en débit sur charges isolées

(débit hydraulique réglable)

Si on débite sur des charges isolées, la vitesse doit être toujours fixe et le réglage de la fréquence est obtenu à l’aide de celui du débit de l’eau, lequel permet d’assurer l’équilibre production – consommation (régulation de vitesse) tandis que le réglage de la tension se fait à l’aide du courant d’excitation réglé lui-même par le régulateur de tension.

Pour le fonctionnement en débit sur réseau, on s’attache au réglage de la puissance active (P) et la puissance réactive (Q). Le réglage de la puissance active est obtenu à l’aide de celui du débit où l’on cherche normalement à produire le maximum en fonction de la puissance hydraulique disponible, tandis que le réglage de la puissance réactive se fait à l’aide du courant d’excitation en fonction de valeurs imposées par le gestionnaire du réseau de distribution [62] [72].

Excitation

associée au régulateur de tension

GS

3~

Turbine avec débit réglable

Figure I. 37: Génératrice synchrone en débit sur charges isolées [62] [72]

Vitesse réglable

Charges isolées

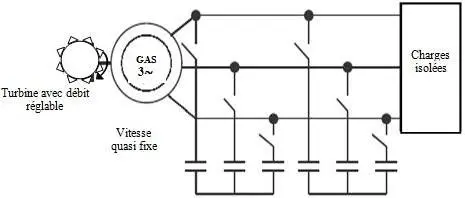

Génératrice asynchrone en débit sur charges isolées

(débit hydraulique réglable)

Fonctionnant sur charges isolées, même sur réseau, la vitesse étant légèrement variable, le réglage de la fréquence est obtenu à l’aide de celui du débit. Le réglage de la tension se fait à l’aide de plusieurs batteries de condensateurs pouvant ou non être couplées en fonction du niveau de tension (de la composante réactive de l’impédance de charge).

Deux batteries permettent de maintenir la tension au niveau requis à ±10%. Pour le fonctionnement en débit sur réseau on prend le même principe de réglage de P et Q. Le réglage de la puissance active est obtenu à l’aide de celui du débit où l’on cherche à obtenir la production maximale en fonction de la puissance hydraulique disponible.

Le réglage de la puissance réactive est quant à lui très limité [62] [72].

Charge résistive adaptative (charge ballast)

Figure I. 38: Génératrice asynchrone en débit sur charges isolées [62] [72]

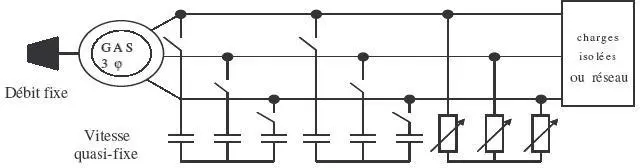

Génératrice synchrone ou asynchrone en débit sur charges isolées

(cas d’un débit hydraulique non réglable)

Si le débit de l’eau est non réglable, la charge ballast varie en fonction de la puissance active absorbée par les consommateurs afin de maintenir la tension et la fréquence constantes. Pour le fonctionnement connecté au réseau on utilise le même principe de réglage de Q, la charge ballast étant inutile. Les structures détaillées ci-dessus sont des groupes électromécaniques que l’on peut qualifier de solutions classiques tournant à vitesse fixe ou quasi fixe et ne faisant pas intervenir de convertisseurs statiques de l’électronique de puissance. La tendance actuelle est de développer de plus en plus des systèmes à vitesse variable dont les performances ainsi que les possibilités de contrôle sont significativement améliorées [62] [72].

Turbine avec débit fixe

Vitesse quasi fixe

GAS

3~

Charges isolées

Figure I. 39: Génératrice asynchrone en débit fixe sur charges isolées [62] [72]

Avantages et inconvénients de la technologie hydraulique

Avantages

L’hydroélectricité est l’une des meilleures filières de production de l’énergie électrique. En effet, l’analyse de son cycle de vie complet montre que l’hydroélectricité émet très peu de gaz à effet de serre (GES). Sa faible contribution aux GES fait de l’hydroélectricité un excellent moyen de lutter contre le changement climatique tout en favorisant le développement durable.

Bien que son implantation requière des investissements lourds, son coût d’exploitation est par ailleurs faible. L’énergie hydraulique, considérée comme la première source d’énergie électrique mondiale vu le fait qu’elle est gratuite et renouvelable. Cependant, l’électricité ne peut être stockée à l’échelle industrielle : il faut donc constamment adapter la production à la demande afin de faire face dans un délai très court aux variations de la consommation et contrairement aux centrales thermiques, les centrales hydroélectriques peuvent démarrer en quelques minutes : on dit alors qu’elles interviennent dans la régulation de la fourniture de l’énergie électrique. L’énergie hydraulique est une énergie particulièrement économique et écologique car, elle permet de produire l’électricité sans pollution en ne générant pratiquement pas de fumée ni de GES [62] [72].

Inconvénients

La mise en eau des barrages induit très souvent des déplacements de population et la disparition de zones agricoles, de pêche. Les barrages formant un lac de retenue est un frein à la migration des espèces aquatiques. Dans certain pays, la solution est d’installer des « échelles à poissons » pour éviter leur transport par camion.

Mais cette méthode reste très coûteuse et surtout lorsqu’il y a un enchaînement de plusieurs barrages. La Commission Mondiale sur les Barrages a constaté que tous les réservoirs étudiés à ce jour par les scientifiques, produisent des GES (avec des émissions importantes dans les régions chaudes), ce qui pourrait remettre en cause les grands barrages (plus de 15 mètres de haut) dans les zones chaudes de la planète.

La création de réservoirs de retenues d’eau artificielles peut entraîner la sous oxygénation de l’eau et la libération subite de l’eau a pour conséquence, une suroxygénation. Dans un cas comme dans l’autre, l’équilibre des écosystèmes est mis à mal.

Le bilan en GES des systèmes hydroélectriques est à priori positif. Il faut néanmoins tenir compte qu’il faut plusieurs années avant que le CO2 dépensé lors de sa construction soit compensé par l’électricité produite. Par ailleurs, de récentes recherches émettent de très sérieux doutes sur le bilan en GES des systèmes hydroélectriques : l’activité bactériologique dans l’eau des barrages (surtout en régions tropicales) relâcherait d’énormes quantités de GES.

[62] [72].

SYSTEME DE STOCKAGE D’ENERGIE ELECTRIQUE

Dans une installation, le stockage d’énergie correspond à la conservation de l’énergie produite par le(s) générateur(s) pour une utilisation ultérieure. La gestion de l’EnR telle que le solaire, nécessite d’envisager des stockages suivant les conductions météorologiques à fin de répondre à deux fonctions principales [25]:

Fournir à l’installation de l’électricité lorsque l’énergie n’est plus produite ;

Fournir à l’installation des puissances plus importantes que celles fournies par le GPV.

Caractéristiques principales d’une batterie

Il existe des facteurs qui peuvent faire varier la capacité d’une batterie tels que [25]:

Les rapports de chargement et déchargement : si la batterie est déchargée à un rythme plus lent, sa capacité augmentera légèrement et si le rythme est plus rapide, la capacité sera réduite.

La température : la température de la batterie et celle de son atmosphère influencent la capacité d’une batterie.

La charge : pendant la charge, l’accumulateur est un récepteur (environ 2,2 V) ; en fin de charge (point M), on note un accroissement rapide de la tension, les plaques complètement polarisées, la fin de charge est atteinte à 2,6 ou 2,7 V (figure I. 40).

La décharge : durant une assez longue durée d’utilisation, la tension reste remarquablement constante à la valeur de 2 V environ. A partir du point N, elle diminue brusquement à 1,8 V, il faut alors recharger l’accumulateur (figure I. 41).

a

ctéristique charge et décharge d’une batterie [25]

Figure I. 42 : Car

La profondeur de décharge : la profondeur de décharge est le pourcentage de la capacité totale de la batterie qui est utilisée pendant un cycle de charge/décharge.

La durée de vie : un accumulateur peut être chargé puis déchargé complètement en un certain nombre de fois avant que ces caractéristiques ne se détériorent. Par ailleurs, quelque soit le mode d’utilisation de l’accumulateur, il y a une durée de vie totale exprimée en année (ou en nombre de cycles) qui va jusqu’à 20 ans [25] [51].

La tension d’utilisation : c’est la tension à laquelle l’énergie stockée est restituée normalement à la charge.

Le rendement : c’est le rapport entre l’énergie électrique restituée par l’accumulateur et l’énergie fournie à l’accumulateur.

Le taux d’autodécharge : l’autodécharge est la perte de capacité en laissant l’accumulateur au repos (sans charge) pendant un temps donné. La plupart des batteries modernes sont à faible autodécharge, c’est à dire qu’elles perdent moins de 3% de capacité par mois à 20°C.

Types d’accumulateurs

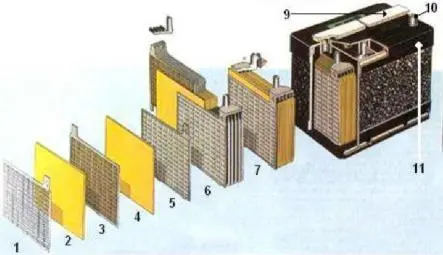

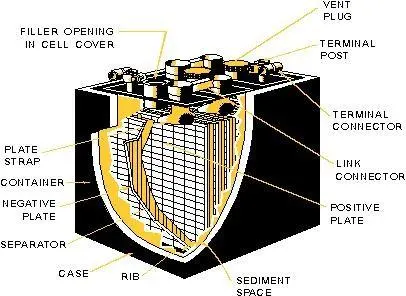

Les deux principaux types d’accumulateurs utilisés sont [25] [51]: Les Accumulateurs au plomb-acide :

La batterie au plomb acide est la forme de stockage de l’énergie électrique la plus courante, en raison de son coût qui est relativement faible et d’une large disponibilité. Par contre, les batteries nickel-cadmium sont plus chères, elles sont utilisées dans les applications où la fiabilité est vitale.

: Grille

: Grille- : Séparateur

- : Plaque positive 4 : Plaque négative 5 : Barrette.

6 : Faisceau négatif 7 : Élément complet 8 : Pont

9 : Rampe de bouchons 10 : Borne

11 : Bac

Figure I. 43: Construction d’une batterie plomb-acide [25]

Les Accumulateurs au Nickel- cadmium :

Les batteries de nickel- cadmium ont une structure physique semblable à celles du plomb- acide. Au lieu du Plomb, elles utilisent de l’hydroxyde de Nickel pour les plaques positives et de l’oxyde de Cadmium pour les plaques négatives. L’électrolyte est de l’hydroxyde de Potassium. La tension de ce type d’accumulateur varie entre 1,15 et 1,17 V, par élément suivant l’état de charge. Le rendement énergétique est de l’ordre de 70%.

Figure I. 44: Construction d’une batterie Nickel- cadmium [25]

Association des batteries

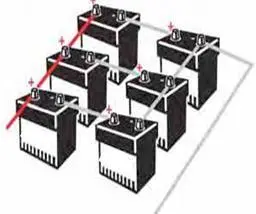

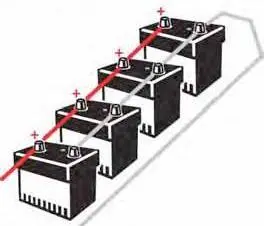

En général, les batteries sont associées soit en série pour augmenter la valeur de la tension pour une intensité de courant constante (figure I.45), soit en parallèle pour augmenter la valeur de l’intensité du courant pour une tension constante (figure I.46) [43].

Figure I. 45: Batteries de 24 V en série/parallèle

Figure I. 46: Batteries de 24 V en parallèle

________________________

2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑

3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les avantages de l’hydroélectricité dans la production d’énergie électrique ?

L’hydroélectricité émet très peu de gaz à effet de serre (GES) et est considérée comme un excellent moyen de lutter contre le changement climatique tout en favorisant le développement durable.

Comment fonctionne une génératrice synchrone en débit sur charges isolées ?

La vitesse doit être toujours fixe et le réglage de la fréquence est obtenu à l’aide du débit de l’eau, permettant d’assurer l’équilibre production – consommation.

Pourquoi est-il important d’adapter la production d’énergie hydraulique à la demande ?

L’électricité ne peut être stockée à l’échelle industrielle, il faut donc constamment adapter la production à la demande afin de faire face dans un délai très court aux variations.