Les stratégies d’implémentation du stress révèlent des effets surprenants sur le système immunitaire, transformant notre compréhension des interactions entre stress et santé. Cette recherche met en lumière des mécanismes d’immuno-modulation essentiels, avec des implications critiques pour le bien-être humain.

Les effets du stress sur le système immunitaire

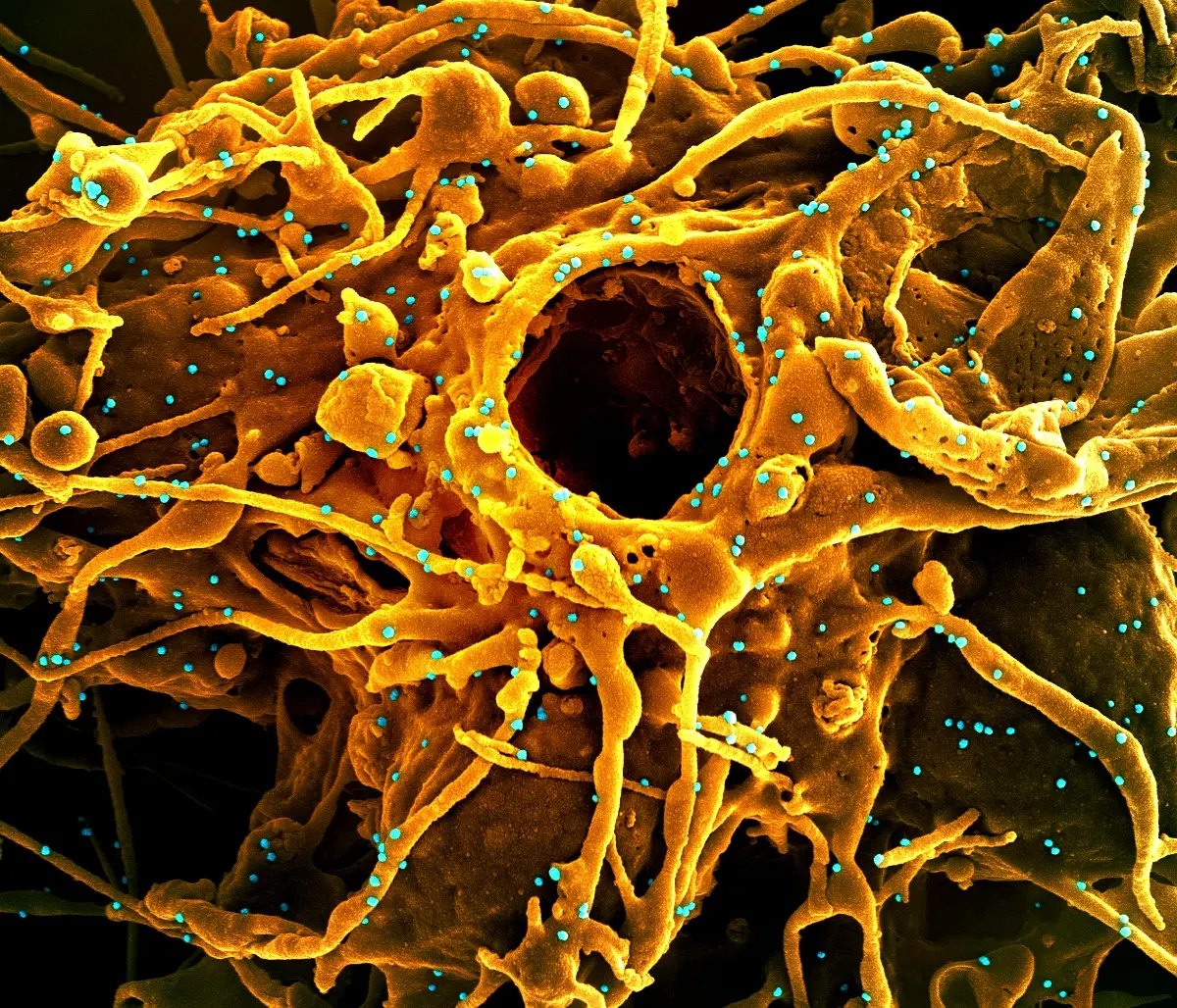

Le stress affecte le système immunitaire en modifiant la sécrétion des hormones hypophysaires et en activant le système sympathique. En retour, le système nerveux central est informé de l’activation du système immunitaire grâce à la libération d’IL-1 b, d’IL-6 et de TNF-a par les cellules immunes (figure 6).

Figure 06: Modèle psychoneuroimmunologique de la réponse de stress

(Maier et Watkins, 1998)

1. Effets de stress sur l’immunité innée

1.1. Effets de stress sur les cellules NK

Le stress chronique est associé à une baisse de cytotoxicité. Irwin trouve une diminution de 50% de l’activité des cellules NK chez les individus souffrant de dépression comparée à une population témoin (Irwin et al., 1990). Chez le rat, l’exposition au stress chronique engendre une baisse du nombre et de l’activité des cellules NK par la voie beta-adrénergique.

En effet, lorsqu’un béta-bloquant comme le propanolol, est utilisé, le stress ne semble plus avoir d’impact sur les cellules NK. Or les glucocorticoïdes (in vivo post- stress ou in vitro) sont associés à une hausse des récepteurs beta-adrénergiques à la surface de ces cellules. Les deux voies du stress agissent donc en synergie : l’axe corticotrope potentialise l’action du système nerveux sympathique sur la cytotoxicité (Lorenzo et al., 2015).

De plus, il a été montré in vitro que le traitement pendant 24h des cellules NK humaines avec des glucocorticoïdes de synthèse à concentration physiologique, induit des modifications épigénétiques à l’origine à terme d’une baisse de capacité de production de perforine et granzyme B qui sont des protéines cytolytiques (Krukowski et al., 2011).

Effets de stress sur les neutrophiles

Le stress chronique est associé à une baisse de la capacité phagocytaire des neutrophiles chez les hommes âgés comme le montre une étude japonaise (Tsukamoto et Machida, 2012).

Ils observent une corrélation entre le nombre d’événements stressants dans les 18 mois précédents le prélèvement et un faible taux de phagocytose. Cela confirme ce qui avait déjà été observé chez le rat. En effet l’exposition à un stress sonore pendant plusieurs jours diminue la capacité de phagocytose des neutrophiles.

Les catécholamines joueraient un rôle central dans ce mécanisme puisque la suppression chirurgicale des médullosurrénales (plusieurs semaines avant le stress sonore) rétablit les capacités phagocytaires (Brown et al., 2008).

Effets de stress sur les macrophages

L’activation du système de l’immunité innée lors du stress pourrait être responsable de l’inhibition de certaines fonctions lymphocytaires. En effet, la libération de médiateurs pro inflammatoires tels que l’IL-1 semble associée à l’inhibition de la production d’anticorps après une stimulation antigénique (Moraska et al., 2002).

De plus, l’inhibition de la prolifération des lymphocytes T dans la rate ou dans les ganglions lymphatiques après un stress disparaît si l’on enlève les macrophages de la culture cellulaire (Coussons, Read et al., 1994 ; Fleshner et al., 1995). Il est probable que les macrophages exercent leur propriété suppressive via la production de NO (Oxyde Nitrique) (Coussons-Read et al., 1994).

Dans la rate, la diminution de la prolifération lymphocytaire est induite par les catécholamines puisque l’utilisation d’antagonistes des récepteurs b-adrénergiques prévient l’effet du stress. Le rôle des glucocorticoïdes serait moins important puisque l’adrénalectomie ne supprime pas l’effet inhibiteur du stress (Cunnick et al., 1990). En revanche, la suppression de la prolifération des lymphocytes sanguins serait plutôt permise par les glucocorticoïdes (Cunnick et al., 1990).

Effets de stress sur l’immunité adaptative

En plus de favoriser la réponse immunitaire humorale aux dépens de la voie cellulaire, le stress a aussi un impact sur l’activité lymphocytaire.

Action sur les lymphocytes T Les personnes en charge d’individus atteints de la maladie d’Alzheimer, (appelé aussi « aidants ») montrent des signes de stress associés à un taux de lymphocytes T diminué par rapport à la population témoin (Kiecolt et al., 1987).

Une baisse du ratio lymphocytes T auxiliaires / lymphocytes T régulateurs est également observé chez ces personnes. Or les lymphocytes T régulateurs inhibent la prolifération des lymphocytes T effecteurs. Toujours en s’intéressant aux « aidants », Bauer note une baisse de la capacité proliférative des lymphocytes T.

Il observe une diminution de la sensibilité des lymphocytes aux glucocorticoïdes ainsi qu’une diminution de sécrétion de l’IL-2 (cytokine responsable de l’expansion lymphocytaire) (Bauer et al., 2000).

Kiank montre que cette perte de capacité lymphocytaire en situation de stress chronique (restriction spatiale et stimuli sonores) engendre un risque d’infection accrue à la bactérie E.coli. La lymphopénie observée chez les souris stressées s’explique comme chez l’homme par une baisse de la capacité de prolifération des lymphocytes T et une apoptose thymique des lymphocytes T régulateurs (Kiank et al., 2006).

Contrairement à ces observations précédentes lors d’un stress aigu, Dhabhar observe d’ailleurs qu’un stress chronique 42 (confinement avant la sensibilisation de 6h par jour durant plusieurs semaines) diminue la réponse d’hypersensibilité de type 4 (Dhabhar, 2009).

Conséquences sur la réponse immunitaire secondaire

Il a été montré chez l’homme qu’un stress chronique provoque une altération de la réponse immunitaire secondaire. En effet, suite au vaccin contre la grippe (para influenza), les « aidants » ont une capacité de sécrétion d’IL-2 et un taux d’anticorps antiviraux produits inférieurs par rapport aux sujets non stressés (Glaser et al., 1998).

De même, 6 mois après vaccination contre un agent bactérien (pneumocoque), le taux d’anticorps est diminué chez les « aidants » (Glaser et al., 2000).

Afin de comprendre les mécanismes sous-jacents de cette diminution de la réponse secondaire, Bonneau s’est appuyé sur un modèle animal. Il a exposé des souris précédemment infectées par le virus herpétique à un stress chronique (restriction spatiale) avant de les confronter de nouveau à l’agent pathogène.

Il observe alors que la synthèse de lymphocytes T mémoires n’est pas modifiée, cependant la capacité à activer ces lymphocytes est diminuée chez les individus stressés (Bonneau et al., 1991).

Effets bénéfiques du stress sur le système immunitaire

Les recherches menées en psychoneuroimmunologie ont montré que les dérégulations immunitaires induites par le stress peuvent avoir des conséquences significatives sur la santé. (Gaignier, 2014).

La majorité des études ont largement mis en évidence un impact négatif de stress sur le système immunitaire de l’homme ou des animaux. Cependant la prolactine, l’hormone de croissance ou encore l’hormone neurotrophique sont capables d’agir sur les cellules du système immunitaire, à l’inverse des catécholamines et des glucocorticoïdes, ces hormones auraient un effet immuno-stimulateur.

L’hormone de croissance favoriserait la prolifération des cellules lymphoïdes. En agissant comme une cytokine, elle stimulerait ainsi la production d’anticorps, l’activité des cellules NK et maintiendrait l’activité des macrophages. La prolactine stimulerait l’expression du récepteur à l’IL-2, la prolifération des lymphocytes et l’activité des cellules NK.

Enfin, l’hormone neurotrophique favorise la prolifération des lymphocytes et la différenciation des LB en plasmocytes.

Cependant, les effets bénéfiques de ces hormones sur le système immunitaire ne sont généralement pas assez puissants pour contrer efficacement les effets immunosuppresseurs des glucocorticoïdes produits massivement lors d’une réponse au stress chronique (Gaignier, 2014).

Questions Fréquemment Posées

Quels sont les effets du stress sur les cellules NK?

Le stress chronique est associé à une baisse de cytotoxicité, avec une diminution de 50% de l’activité des cellules NK chez les individus souffrant de dépression.

Comment le stress affecte-t-il la capacité phagocytaire des neutrophiles?

Le stress chronique est associé à une baisse de la capacité phagocytaire des neutrophiles, comme le montre une étude japonaise qui observe une corrélation entre le nombre d’événements stressants et un faible taux de phagocytose.

Quel est l’impact du stress sur l’immunité adaptative?

Le stress favorise la réponse immunitaire humorale aux dépens de la voie cellulaire et a également un impact sur l’activité lymphocytaire.