Les meilleures pratiques pour la prévention des inondations révèlent que l’occupation non réglementée des lits de cours d’eau aggrave les risques à Douala. Cette étude innovante propose un système d’information géographique, essentiel pour identifier les zones vulnérables et renforcer la sensibilisation des populations.

CHAPITRE I : DELIMITATION DES ZONES A RISQUE D’INONDATION DU BASSIN DU TONGO-BASSA

INTRODUCTION

En hydrologie de surface, le bassin versant traduit l’aire contributive constituée d’un cours d’eau principal et de ses affluents qui drainent les eaux de surface vers un point commun appelé exutoire. La ligne de partage des eaux ou ligne de crête détermine les limites du bassin versant. On parle alors du bassin versant topographique ou géographique.

Par contre, lorsque les écoulements souterrains sont pris en compte dans la détermination du bassin versant, on parle plutôt du bassin versant géologique ou hydrogéologique.

Les logiciels SIG permettent aujourd’hui une délimitation semi-automatique voir même automatique des bassins versants topographiques à partir d’un MNT (Modèle Numérique de Terrain) N. Bentekhici (2006).

La zone de risque d’inondation renvoie aux contours géographiques de la plus haute crue mesurée du bassin versant (Crue historique, crue de référence). Elle peut être reconstituée par modélisation informatique.

L’étude du bassin versant a été standardisée à travers ce que les auteurs appellent « les indices morphométriques » ou « les descripteurs hydro-géomorphologiques » Un excellent article de J. Douvinet et Al (février 2008) a recensé et présenté les indices de bassins versants en quatre grandes typologies à savoir :

- Les indices de forme (Qui caractérisent la géométrie du bassin versant)

- Les indices de volume (Qui caractérisent la topographie du bassin versant)

- Les indices de réseau (Qui caractérisent l’hydrographie du bassin versant)

- Et les indices croisées (Susceptibles de caractériser à la fois la géométrie, la topographie et l’hydrographie du bassin versant étudié)

Ces quatre typologies d’indices sont devenues indispensables à la description du bassin versant et à la caractérisation des facteurs physiques qui causent et aggravent les inondations.

Ainsi, l’analyse du risque d’inondation dans le bassin du Tongo-Bassa nécessitera premièrement une détermination des paramètres physiques facteur des inondations, et deuxièmement une délimitation et une évaluation du risque d’inondation du bassin étudié.

- LES PARAMETRES PHYSIQUES FACTEURS DES INONDATIONS

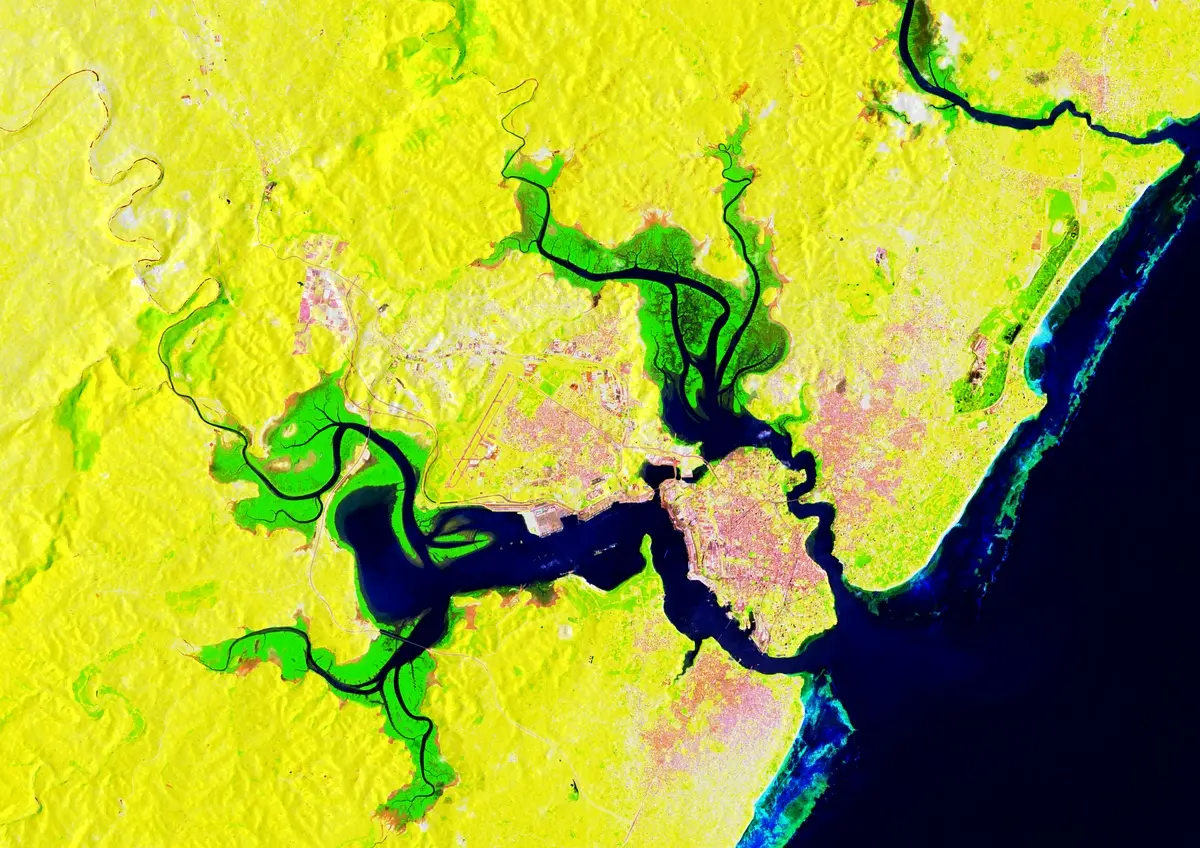

Le site du BVTB est caractérisé par un relief complexe constitué des plateaux d’une part des zones de plaine et des talus fortement escarpés d’autres parts ou viennent s’ajouter un réseau hydrographique intense ruisselant SE-NO sur un sol hydromorphe, qui, tous ensembles, ont une influence considérable sur le phénomène d’inondation étudié.

La prise en compte de cette irrégularité topographique a imposé en amont la construction d’un MNT dédié à l’analyse hydrologique et qui devrait au même moment, se rapprocher le plus fidèlement possible de la réalité de ce complexe morpho-hydrologique. Pour cela, il a fallu tabler sur la méthode d’interpolation appropriée à ce type de travail, et fixer un seuil d’observation pour les analyses hydrologiques.

Choix de la méthode d’interpolation du MNT

Le choix de la méthode d’interpolation dans la reconstitution numérique des terrains est fonction de l’objectif principal visé. Il existe nombres de méthodes d’interpolation en fonction des besoins, mais toutes ne répondent pas avec efficacité quand il s’agit des analyses hydrologiques.

A. Drouin et D. Saint-Laurent (2010) par exemple, ont longuement étudié cette problématique dans le contexte de la micro-topographie des plaines inondables.

Les tests et les calculs d’erreur quadratique moyenne (EQM) effectués par ces auteurs ont rejoint les conclusions des autres chercheurs tels que F. Atolio (2015), Y. Gratton (2002), L. Drapeau (2000)… qui se sont également penchés dans les études comparatives des méthodes d’interpolation.

Les conclusions de leurs travaux démontrent que la méthode d’interpolation probabiliste locale dite du « Krigeage simple» est la mieux autorisée pour l’étude de la variabilité du relief et de la micro-topographie.

Mais selon L. Drapeau, le krigeage dans ses différentes variables peut même répondre comme méthode d’interpolation universelle adaptée à toutes études et à toutes circonstances.

Concernant les méthodes d’interpolation dédiées aux analyses hydrologiques, les études comparatives de F. Atolio (2015), Xianwei Z. et al, (2015), du journal égyptien de la télédétection et des sciences spatiales (NARSS), et de l’institut de recherche sur les systèmes environnementaux (ESRI) démontrent que la méthode d’interpolation locale dite

« ANUDEM » est la mieux appropriée dans la reconstitution des surfaces de drainages, de détection des lignes de crêtes, des réseaux hydrographiques, des débits d’écoulement… Contrairement aux autres méthodes d’interpolation (IDW, TIN, Spline, Voisin naturel, Krigeage, Polynominale…), elle a l’avantage de supprimer les cuvettes qui faussent les analyses hydrologiques, et de pouvoir calculer les erreurs produites lors de l’interpolation.

C’est donc cette technique d’interpolation que nous avons adoptée pour la construction du MNT dédié à l’analyse hydrologique dans le BVTB (pour le rapport d’interpolation, voir les annexes).

Son approche locale nous a permis de couvrir avec le maximum d’exactitude possible les valeurs inconnues aux voisinages des points cotés existants, et donc, d’étayer la crédibilité des calculs relatifs aux paramètres hydrologiques du site.

Toutes fois, pour les paramètres micro-topographiques (détection et analyse du relief), nous avons opté pour un MNT issue de la méthode d’interpolation dite du Krigeage simple ou ordinaire.

Par rapport à l’échelle d’observation

En 1960, Le mathématicien Benoit Mandelbrot commença à s’interroger sur la nature et ses géométries complexes. Il remarqua que certaines formes géométriques dans la nature se répétaient à l’infini au fur et à mesure que l’échelle d’observation augmentait.

Il fonda le concept de fractal pour décrire cet étrange comportement. A cette époque, Mandelbrot était tombé sur un article scientifique d’un géomorphologue, F. Richardson, traitant sur la question des côtes maritimes. Cet article fut un tournant dans sa réflexion.

Plus tard, dans un article qu’il publia lui-même, Mandelbrot posa cette question : quelle est par exemple la véritable nature d’une côte maritime ? Combien mesure les côtes de la Bretagne ? Après un vif débat scientifique, il en résulta que l’observation à bord d’un satellite sera inférieure à celle d’un observateur parcourant ses criques et ses plages, qui à son tour, trouvera un résultat inférieur à celui d’un escargot escaladant tous les galets.

Cela dépend en fait de la taille de la règle que l’opérateur utilise. Mandelbrot découvrit donc que lorsque l’échelle de mesure diminue, la longueur mesurée pour la côte croit sans limite, les baies et les péninsules révélant les sous baies et des sous péninsules toujours plus petites.

J. Gleick (1989). Ce postulat permet aujourd’hui de critiquer vivement, voire de mettre à l’écart certains indices de forme tels que l’indice de Miller ou de Graviluis jadis omniprésent dans les analyses de bassins versant.

H. Bendjoudi et P. Hubert (2002)

En rapport avec notre étude, des seuils et des échelles d’observation ont été fixés à différentes étapes des analyses. La résolution numérique du pixel des imageries aériennes utilisées pour l’exploration du bassin versant est limitée à 60cm, et l’observation à l’échelle géographique correspond à l’échelle 1/1 100eme.

La résolution numérique du pixel (Cell size) du MNT dédié aux analyses hydrologiques est limitée à 1,1 et l’observation à l’échelle géographique correspond à l’échelle 1/3 700eme.

Le seuil d’extraction du réseau hydrographique dans le MNAE (Modèle Numérique d’Accumulation des Ecoulements) est établi par la requête Value > 120000.

Les fichiers géoreferencés des rivières de la Direction du cadastre (MINDAF) déjà existants, et les imageries aériennes haute résolution, plus les observations in situ ont optimisées la détection et la digitalisation des rivières.

Et pour réduire la dimension fractale, un filtre attributaire a été effectué pour ne retenir que les rivières ayant une longueur d’au moins 150m de notre réseau hydrographique.

Le seuil d’extraction du réseau de drainage dans le modèle numérique d’accumulation des écoulements est établie par la requête Value> 1000.

Les descripteurs hydro-géomorphologiques prérequis

La superficie (So) du BVTB

La superficie (So) du bassin versant calculée et listée en plusieurs unités de mesure est la suivante : 44, 8427 Km²

Equivaux à 4 484, 2722 Hectares

Et équivaux à 44 842 721.7434m²

Le périmètre (Po) du BVTB

Le périmètre du bassin versant, ou la longueur de la ligne de partage des eaux du bassin versant est de : 42, 772km

Equivaux à 42 772,1639 m

Les paramètres géométriques du bassin versant sont listés dans le tableau qui suit.

Tableau 4 : Propriétés géométriques du polygone du bassin versant

| Propriétés géométriques du polygone du bassin versant | |

|---|---|

| Parameter/Criteria | Description/Value |

| Superficie (So) | 44, 8427 Km² |

| Superficie (So) en Hectares | 4 484, 2722 Hectares |

| Superficie (So) en m² | 44 842 721.7434m² |

| Périmètre (Po) | 42, 772km |

| Périmètre (Po) en m | 42 772,1639 m |

Source : Tchameni Franck DIT 2017

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les meilleures pratiques pour prévenir les inondations à Douala ?

L’article présente la mise en place d’un système d’information géographique pour la prévention des risques d’inondation, identifiant les problèmes d’occupation non réglementée des lits de cours d’eau et les inondations récurrentes.

Comment le SIG aide-t-il à la prévention des inondations dans le bassin versant du Tongo-Bassa ?

Le système proposé permet de générer des listes de résidents vulnérables et sert de base pour l’alerte et la sensibilisation des populations.

Quels paramètres physiques sont des facteurs des inondations dans le bassin du Tongo-Bassa ?

Le site est caractérisé par un relief complexe, un réseau hydrographique intense et un sol hydromorphe, qui influencent considérablement le phénomène d’inondation.