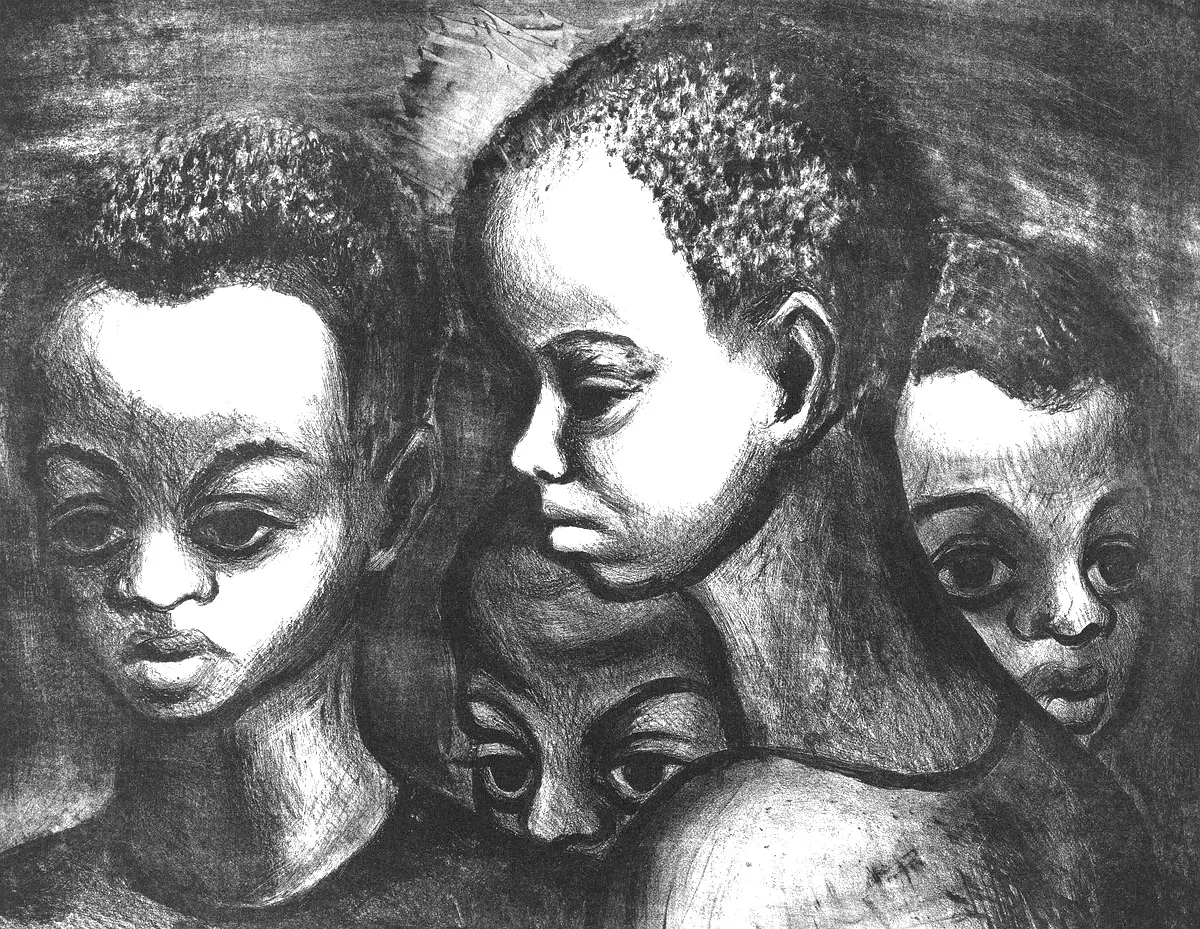

Le cadre théorique restavèk révèle une réalité troublante : en Haïti, des enfants vivent dans des conditions proches de l’esclavage moderne. Cette étude met en lumière les origines historiques et les impacts dévastateurs de cette pratique sur le bien-être des enfants, soulevant des questions cruciales sur la justice sociale.

Présentation de la pratique du système restavèk

Même si le travail domestique des enfants est présent dans plusieurs sociétés, cela n’empêche pas que le contexte haïtien contient des particularités qui donnent un caractère unique à la domesticité infantile.

Les prochaines lignes visent à décrire l’origine étymologique du terme et ses formes contemporaines, la justification de la pratique, les répercussions sur l’enfant restavèk ainsi que ses conditions de vie.

Étymologie et origines de la pratique du restavek

Il est important de savoir que restavèk est un terme péjoratif utilisé pour décrire le fait qu’un enfant demeure avec une autre famille. Puisqu’en Haïti on parle le créole et le français, le mot peut s’écrire de deux manières : soit restavec en français et restavèk en créole (Duval-Delatour, 2017). Aux fins de cette recherche, l’épellation créole sera utilisée1.

En créole, plusieurs termes sont utilisés pour désigner un enfant restavèk, « Timoun ki rete ak moun » c’est-à-dire des enfants qui reste avec des gens « ti domestik » petits domestiques ou encore « timoun k ap travay kay moun » des enfants qui travaillent chez autrui. Toutes ces formulations sont à connotation négative et se réfèrent au fait qu’il s’agit d’un enfant qui demeure dans une autre famille, et soulignent le fait que cet enfant n’est pas un membre à part entière de la famille d’accueil.

Ces termes démontrent l’ampleur de la pratique et la perception générale et négative que la société haïtienne a de ces enfants (Vidal de la Pena, 2019).

Selon l’Organisation internationale du travail (OIT), le terme restavèk est celui qui dépersonnalise le plus l’individu ; il ne mentionne ni sexe, ni âge, ni emploi ou fonction. Il ne renvoie qu’à la condition de domesticité ; le mot ne désigne pas, à proprement parler, une personne. Ce terme est souvent associé à une forme moderne d’esclavage (OIT, 2002).

Un restavèk est souvent appelé un enfant esclave, car plusieurs Haïtiens caractérisent la pratique du restavèk comme une forme résiduelle de l’esclavage (Anderson, Kelly, & Kinnunen, 1990). Ceci dit, le placement des restavèk est difficile à comprendre. Car, ces enfants sont autorisés à quitter la famille qui les accueille à tout moment contrairement à un esclave qui n’avait pas la possibilité de quitter son maître ; sauf dans le cas où il obtenait la permission de celui-ci.

Cette possibilité de quitter leur placement fait en sorte que ces enfants ne peuvent être légalement considérés comme des esclaves par les Nations-Unies. Cependant, selon ce qui est observé sur le terrain dans la majorité des cas, ils choisissent de ne pas le faire puisqu’ils n’ont nulle part où aller (Lubin, 2002).

Plusieurs de ces enfants ont quitté leurs familles biologiques et leurs foyers à un jeune âge. D’autres ne savent même pas où demeurent leurs parents, ce qui rend ce retour très hypothétique (Lubin, 2002).

Pour leur part, les parents ne sont pas dans l’obligation de placer leurs enfants dans ce système, mais ils le font, car cela leur semble être la meilleure opportunité pour l’enfant. L’OIT (2015), affirme que les avocats du Minnesota Lawyers committee ont été parmi les premiers acteurs internationaux à contribuer au débat sur le restavèk. Ce groupe dénonçait le fait que les parents pauvres acceptent les risques qui viennent avec ce système afin de réduire leurs souffrances.

Les familles qui ont peu d’argent pour la nourriture ou qui vivent loin de certaines infrastructures placent leurs enfants dans des familles d’accueil, dans des villes urbaines, dans l’espoir que ces derniers auront de meilleures opportunités pour accéder à une qualité de vie supérieure (OIT, 2015).

Les familles d’accueil promettent aux parents biologiques que leur enfant sera bien traité et envoyé à l’école. Malheureusement, dans la grande majorité des cas, ce sont de fausses promesses.

Les enfants restavèk vivent une vie de difficultés et de travail continu. Ces enfants sont constamment occupés par le travail et vont rarement, voire jamais, à l’école (Clouet, 2013). Malgré le fait que les membres du Minnesota Lawyers soient au courant des conditions difficiles dans lesquels vivent les familles biologiques des enfants restavèk, ils considèrent tout de même que cette pratique est une violation des conventions juridiques internationales en ce qui concerne les droits de l’homme (Anderson, Kelly, & Kinnunen, 1990).

Les origines de la pratique

En ce qui concerne l’origine de la pratique, deux idéologies s’opposent concernant en Haïti. Premièrement l’OIT (2015), explique que la pratique a pris forme lorsque les Américains ont occupé le pays de 1915 à 1934. Au cours de cette période, il y a eu une grande expansion des infrastructures dans la capitale et cela au détriment des milieux ruraux.

Cette expansion a fait en sorte que de plus en plus de familles de la campagne ont pris la décision d’envoyer leurs enfants chez des familles aisées dans l’espoir qu’ils puissent fréquenter un établissement scolaire et prétendre à une meilleure qualité de vie en échange du travail effectué. La domesticité est demeurée un symbole de bourgeoisie chez les familles haïtiennes jusqu’au début des années 1970 (OIT, 2015).

D’un autre côté, il y a ceux qui croient que l’origine du phénomène serait reliée au passé colonialiste du pays (Fabre, 2015). Selon l’auteur le travail d’enfants est attribuable à une reproduction des sévices que les colons français faisaient subir aux esclaves africains dans les plantations (Fabre, 2015). Ceci dit le terme ainsi que la pratique recoupent plusieurs sens.

Configurations contemporaines du restavèk

La plupart des restavèk se retrouvent dans les foyers de la classe moyenne ou modeste, telle que dans les bidonvilles des grands centres urbains haïtiens, comme Port-au-Prince. Le manque d’infrastructures locales, et de services publics tels que l’électricité, l’approvisionnement en eau, dans les quartiers pauvres crée une forte demande de travailleurs domestiques pour aller chercher de l’eau et fournir d’autres services de base.

Étant donné que les familles dans ces quartiers pauvres manquent généralement d’emplois et ne sont pas en mesure de payer pour l’aide domestique, elles comptent sur le travail gratuit des enfants, souvent fourni par les restavèk. En ce sens, une étude du PADF a démontré que 40 % des enfants restavèk vivent à Cité Soleil, un des bidonvilles les plus pauvres de Port-au-Prince (PADF, 2009).

Les conditions de vie des restavèk

Dans un pays comme Haïti, le travail des enfants est un travail laborieux, les enfants qui y sont forcés se retrouvent dans des conditions de vie pénibles. Selon l’organisation internationale du travail (OIT) et du ministère des Affaires sociales d’Haïti, un enfant sur quatre ne demeure pas avec sa famille biologique et 22 % des enfants qui sont séparés de leurs parents et vivent chez un membre éloigné de la famille.

Selon les estimations, le nombre d’enfants restavèk en Haïti se situerait entre 150 000 et 500 000 (PADF, 2009). Ce type de travail domestique concerne généralement les jeunes filles. L’OIT dans Lubin (2002), mentionne que la proportion est de trois filles pour un garçon. De plus, environ 207 000 enfants de moins de 15 ans travaillent plus de 14 heures par jour dans des conditions inacceptables (Grumiau, 2012).

Les tâches que doivent accomplir les enfants sont celles d’aller chercher et apporter de l’eau à la maison, faire la cuisine, le nettoyage et la lessive.

Les restavèk sont également chargés d’accompagner les enfants de leurs employeurs à l’école, alors qu’eux n’ont pas l’opportunité de fréquenter un établissement scolaire. Plus de 90 % de ces enfants ne reçoivent pas ou très peu de salaire (Grumiau, 2012). Les restavèk sont récompensés par de la nourriture et/ou par le fait d’avoir un toit sur la tête.

Dans un texte de de Clouet (2013), il est mentionné que l’OIT mentionne qu’ils sont confrontés à la marginalisation sociale et familiale, à la privation du droit à l’éducation et aux loisirs. (Clouet, 2013).

________________________

1 Le mot restavèk ne sera pas accordé, car en créole, la terminaison avec la lettre « S » n’existe pas pour certains mots (Pyrame, 1999). ↑

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que le système restavèk en Haïti?

Le système restavèk en Haïti désigne la pratique où des enfants sont placés comme domestiques dans des familles aisées par des parents en situation de pauvreté.

Pourquoi les parents haïtiens placent-ils leurs enfants dans le système restavèk?

Les parents placent leurs enfants dans ce système car cela leur semble être la meilleure opportunité pour l’enfant d’accéder à une qualité de vie supérieure.

Quels sont les impacts du système restavèk sur les enfants?

Les enfants restavèk vivent une vie de difficultés et de travail continu, souvent sous de fausses promesses de bien-être et d’éducation de la part des familles d’accueil.