Les stratégies d’implémentation MASW révèlent des résultats surprenants sur les propriétés géotechniques du sol, avec des variations significatives des modules élastiques. Cette étude met en lumière l’importance cruciale de ces méthodes pour une évaluation précise des couches sous-jacentes, essentielle pour les projets de génie civil.

Principales étapes de la méthode MASW

Plusieurs méthodes d’analyse des ondes de surface sont utilisées pour extraire les courbes de dispersion des ondes de Rayleigh et pour estimer le profil de vitesse des ondes de cisaillement des couches supérieures du sol. Les méthodes les plus connues sont :

- Steady State Rayleigh Method (SSRM);

- Spectral Analysis of Surface Waves (SASW);

- Multichannel Analysis of Surface Wave (MASW).

Ces méthodes, par leur principe, sont très peu différentes les unes des autres. Nous évoquerons seulement la méthode Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW). Celle-ci

présente plusieurs avantages par rapport aux autres méthodes. L’acquisition de données sur le terrain prend beaucoup moins de temps et le traitement des données est plus rapide et plus facile. En outre, les sources de bruit, (telles que l’inclusion des ondes de volume et les ondes réfléchies et/ou diffusées), peuvent être plus facilement identifiées et éliminées par rapport aux autres méthodes.

La réduction du bruit est d’une grande importance, car elle conduit à un profil de vitesse des ondes de cisaillement plus précis (Park, Miller & Xia, 1999 ; Xia et al, 2002). Aussi, les courbes de dispersions multimodales et la génération d’images de dispersion en deux (ou trois) dimensions deviennent-elles possibles et économiquement réalisables en utilisant la méthode MASW (Park, Miller & Xia, 2001 ; Park, Miller, Xia & Ivanov, 2007 ; Xia, Miller, Park & Tian, 2003).

La méthode MASW peut être divisée en trois étapes principales (Park et al, 1999) :

- Acquisition des signaux temporels (x,t) ;

- Extraction de la courbe de dispersion ;

- Inversion de la courbe de dispersion pour obtenir Vs(z).

Acquisition des signaux temporels (x,t)

La méthode d’analyse multicanaux des ondes de surface (MASW) a été introduite par Park et al. (1999). Les méthodes MASW sont divisées en méthodes actives et passives en fonction de la manière dont les ondes de surface nécessaire à l’analyse sont acquises. Dans la méthode MASW active, les ondes de surface sont générées activement par des sources sismiques impulsives ou vibrantes, tandis que la méthode MASW passive utilise des ondes de surface générées par des sources naturelles, c’est l’exemple de la circulation (Park et al., 2007).

Les signaux sont enregistrés par une centrale sismique classique. Les récepteurs sont alignés avec un espacement égal (Park et al, 1997). Une onde est générée avec une charge d’impact et les géophones enregistrent le mouvement de l’onde résultante en fonction du temps. Un seul tir suffit (Park et al. 1999). Le choix des capteurs dépend également de la problématique étudiée et de la méthode employée (active ou passive).

Dans la prospection sismique courante (dispositifs linéaires), les géophones sont généralement de fréquence de coupure basse 4,5 Hz (10 Hz pour la sismique réfraction). Ces types de capteurs n’enregistrent que le mouvement vertical des particules perpendiculaires à la surface de mesure.

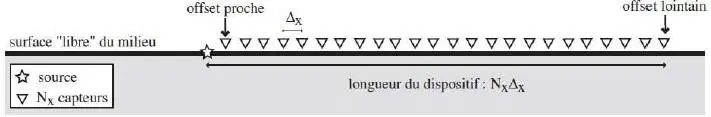

En général, en augmentant le nombre de géophones, on peut obtenir une plus grande résolution de l’image de dispersion (Park et al., 2001 ; Ryden, Park, Ulriksen & Miller, 2004). La figure 18 présente un profil général de mesure de la méthode MASW active avec 24 géophones.

Figure 18 : Exemple d’un profil de mesure avec la méthode MASW. (Bodet,2005)

Une source sismique plus lourde entraîne une augmentation de la profondeur d’investigation. Le choix le plus courant est l’utilisation d’un marteau lourd (10 kg) qui peut entraîner une profondeur d’investigation de 10 à 30 m.

Une source capable de fournir plus de puissance d’impact dans le sol (une grue et une lourde charge en chute), a le potentiel de créer des ondes de surface de fréquences plus basses. Elle augmente ainsi la profondeur d’investigation en dessous de 30 m. L’utilisation d’une plaque métallique ou non métallique peut aussi aider à générer des ondes de surface à basse fréquence. Une plaque métallique est un choix plus conventionnel. Cependant, il a été rapporté qu’il est possible de générer des ondes de surface à basse fréquence notable en utilisant une plaque de caoutchouc ferme.

Dans la pratique, il convient d’éviter un très long profil sismique. Les ondes de surface générées par les sources sismiques les plus courantes sont atténuées en dessous du niveau de bruit, à la fin d’un étalement excessif du profil sismique. Ceci rend le signal du récepteur le plus éloigné trop bruyant pour être utilisable. (Park et al, 1999).

Notions générales sur le traitement de signal et courbe de dispersion des ondes de surface

Le terme « traitement » dans l’analyse des ondes de surface consiste en l’extraction des caractéristiques dispersives d’un milieu, tels que la vitesse de phase et la fréquence, à partir des données acquises sur le terrain.

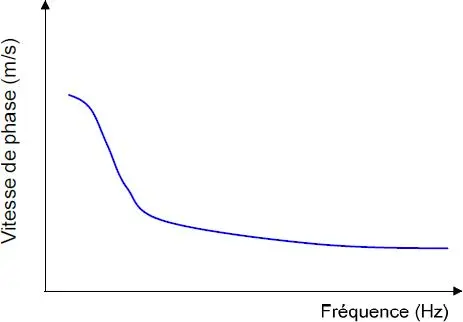

Les techniques de traitement, les plus utilisées, reposent sur la transformation du champ d’onde dans un autre domaine, où l’énergie de la propagation de l’onde est exprimée en fonction de la vitesse de phase et de la fréquence (Foti, 2000 ; Bodet, 2005). La relation existante entre la vitesse de phase et la fréquence est appelée courbe de dispersion (illustrée sur la figure 19).

Figure 19 : Courbe de dispersion des ondes de surface

Lors du « traitement », les différents événements sont identifiés, filtrés et les caractéristiques dispersives sont extraites. Une des méthodes de traitement de signaux obtenus par des enregistrements multicanaux est la méthode fk qui utilise la transformée de Fourier à deux dimensions (2D) proposée par Nolet et Panza (1976), mais élargie dans son champ d’application par Gabriels et al.

(1987). Cette transformation décompose le champ d’ondes en ses composantes à des fréquences constantes et de nombres d’ondes. Cette méthode est utilisée dans le traitement des données sismiques parce qu’elle permet de séparer et de filtrer des événements qui ont différentes fréquences, nombres d’ondes et vitesses apparentes. D’autres méthodes, telles que la méthode tp (Sheriff et Geldart, 1995), la méthode pw (Rusell, 1987 ; Mokhtar, 1988) ou le SPAC (Aki, 1957) sont également utilisées dans le traitement des ondes de surface pour aboutir à la

courbe de dispersion.

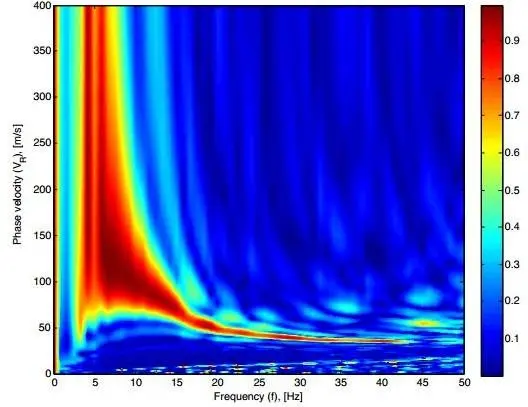

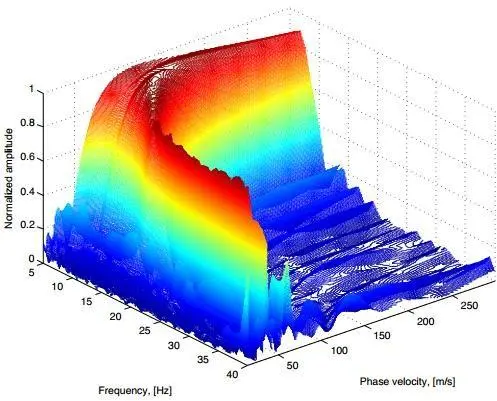

Les résultats sont généralement présentés par une image de dispersion bidimensionnelle obtenue en traçant la courbe des valeurs de As (Amplitude des sommes des courbes sinusoïdales) dans le repère défini par les axes (fréquence, vitesse de phase, d’amplitude résultante normalisée). Les bandes de haute amplitude observées afficheront les caractéristiques de dispersion des ondes de surface enregistrées (voir figure 20). Alternativement, la dispersion de l’image peut être présentée en trois dimensions où les caractéristiques de dispersion sont à la fois indiquées par la hauteur des pics observés (voir figure 21).

Figure 20 : Image de dispersion en deux dimensions obtenues par la méthode de

déphasage.

Figure 21 : Image de dispersion en trois dimensions obtenues par la méthode de déphasage.

- Extraction des courbes de dispersion

Sur la base du contenu énergétique du champ d’onde des ondes de surface enregistré, une ou plusieurs courbes de dispersion peuvent être extraites des spectres de vitesse de phase. Les caractéristiques de dispersion du mode fondamental sont généralement les plus intéressantes car les méthodes d’inversion les plus courantes n’utilisent que la courbe de dispersion en mode fondamental. L’extraction de la courbe de dispersion est donc basée uniquement sur le mode fondamental. Cependant, en raison des avantages rapportés de l’inversion multimodale, l’extraction de courbes de dispersion multimodales est à noter (Xia, Miller & Park, 2000b).

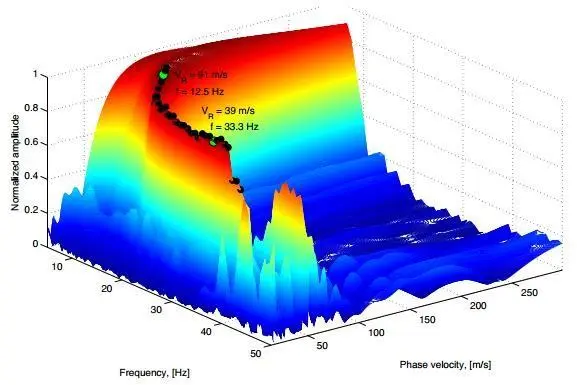

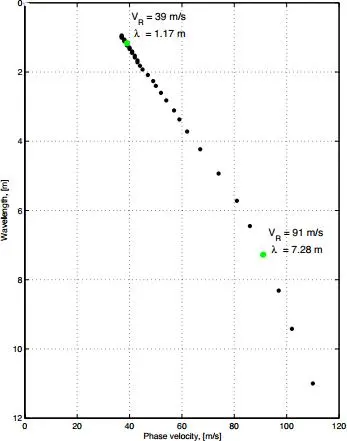

La figure 22 montre une image de dispersion tridimensionnelle où le maximum du panneau de dispersion, correspondant à chaque composante de fréquence dans la gamme de 10 Hz à 39 Hz, a été extrait. Les valeurs de crête extraites, correspondant aux fréquences 12,5 Hz et 33,3 Hz, sont spécialement indiquées par des marqueurs verts agrandis. La courbe de dispersion, obtenue à partir de l’image de dispersion, qui est fonction de la vitesse de phase et de la longueur d’onde, est présentée à la figure 23.

Figure 22 : Caractéristiques de dispersion du mode fondamental

La figure 22 montre la courbe de dispersion du mode fondamental obtenue par la méthode de déphasage. Les maximums, correspondant aux fréquences dans la gamme de 10 Hz à 39 Hz, sont indiqués par des points noirs. Les maximums, correspondant aux fréquences 12,5 Hz et 33,3 Hz, sont indiqués par des points verts.

Figure 23 : Courbe de dispersion en mode fondamental obtenue à partir de l’image de dispersion illustré à la figure 22.

Inversion de la courbe de dispersion

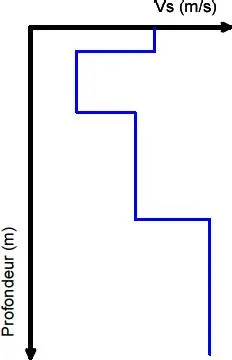

L’inversion de la courbe de dispersion des ondes de surface permet d’aboutir à l’estimation des propriétés mécaniques du sous-sol. Le résultat est souvent présenté sous la forme d’un profil vertical de vitesses des ondes de cisaillement, VS, comme illustré sur la figure 24.

Figure 24 : Profil vertical de la vitesse des ondes de cisaillement, Vs

L’inversion a longuement été étudiée en géophysique particulièrement dans les méthodes sismiques (Tarantola, 1987, 2005 ; Snieder, 1998 ; Sambridge, 1999). Elle vise à déterminer une image du milieu et à attribuer, en chaque point, une valeur représentative. Il s’agit, dans notre cas, de déduire le profil de vitesse des ondes de cisaillement d’un site en fonction de la profondeur.

Les méthodes d’ondes de surface possèdent de nombreux avantages, cependant elles présentent aussi des limites. L’incertitude liée à l’inversion en est la raison principale. Elle est liée tant au type du milieu ausculté (sols hétérogènes, piégeage de l’énergie dans des zones de faibles caractéristiques mécaniques, absence d’informations géologiques) qu’au mode d’acquisition (la profondeur de résolution dépend de la taille du dispositif, de la taille de la zone de contraste par rapport à l’espacement entre les capteurs, les bruits gênants, l’offset proche et l’offset lointain). Ne pas tenir compte de ces limites pourrait induire une interprétation erratique du profil sismique vertical pour le milieu ausculté et avoir une approche trop simplifiée de la méthode (Bodet et al., 2005).

Questions Fréquemment Posées

Quelles sont les étapes principales de la méthode MASW?

La méthode MASW peut être divisée en trois étapes principales : Acquisition des signaux temporels (x,t), Extraction de la courbe de dispersion, et Inversion de la courbe de dispersion pour obtenir Vs(z).

Comment fonctionne la méthode MASW active?

Dans la méthode MASW active, les ondes de surface sont générées activement par des sources sismiques impulsives ou vibrantes, et les signaux sont enregistrés par une centrale sismique classique.

Quels sont les avantages de la méthode MASW par rapport aux autres méthodes sismiques?

La méthode MASW présente plusieurs avantages, notamment un temps d’acquisition de données sur le terrain réduit, un traitement des données plus rapide et plus facile, et une meilleure identification et élimination des sources de bruit.