Le cadre théorique des styles d’apprentissage révèle comment un système de recommandation basé sur des réseaux bayésiens peut transformer l’expérience d’apprentissage. Découvrez comment cette approche innovante améliore l’adaptation des cours aux besoins évolutifs des apprenants.

Chapitre 2:

Présentation des approches d’appui

INTRODUCTION

La personnalisation de l’apprentissage humain remonte aux travaux sur les interactions entre aptitudes et traitements qui prônent l’adaptation de l’instruction aux caractéristiques de l’individu (Cronbach et Snow, 1977). À cette fin, de nombreux travaux de recherche se sont focalisés sur l’identification des dimensions des différences individuelles. Ces recherches ont mené à la naissance du domaine du style d’apprentissage [20]. Ce dernier attire dans l’ensemble une variété de disciplines (science de l’éducation, psychologie, etc.), bien que la psychologie cognitive soit dominante [9].

Cependant, malgré l’importance accordée par les spécialistes en psychologie de l’éducation aux styles d’apprentissage depuis trois décennies, ils n’ont été mis en place dans les systèmes éducatifs qu’assez récemment (Carver, Howard et Lane, 1999) (Laroussi et Benahmed 1998). Au cours des dernières années, ils ont eu une attention particulière, et plusieurs environnements éducatifs basés sur les styles d’apprentissage sont apparus [9].

Notre travail de recherche s’inscrit dans ce contexte d’environnements de formation et vise à produire un système de recommandation basée sur les réseaux bayésiens pour un réseau social d’apprentissage. Pour cela, et vu la richesse et la complexité de ce domaine, ce chapitre est consacré à l’étude de la théorie des styles d’apprentissage.

Ce chapitre fait son empreinte sur la notion de style d’apprentissage. Par la suite, nous étudions les différents modèles des styles d’apprentissage proposés dans la littérature. Nous analysons ensuite les implications des styles d’apprentissage pour l’enseignement. Enfin, la dernière section est consacrée à l’utilisation des techniques datamining « le réseau bayésien » dans les systèmes d’apprentissages.

La définition du style d’apprentissage

Comment définir le style d’apprentissage ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre de manière simple. La lecture des nombreux écrits sur le style d’apprentissage met rapidement en évidence la pluralité et la diversité des définitions de ce concept (Bonham, 1987; Curry, 1990b; Riding et Rayner, 1998). Il semble y avoir peu d’accord entre les auteurs, et Bonham (1987) n’hésite pas à parler de « confusion ». Certains mettent l’accent sur les caractéristiques du comportement lui-même, d’autres sur le processus ou la structure inférée à partir du comportement.

Pour certains, le style, c’est la » manière personnelle d’agir et de se comporter… » (ROBERT). Par extension, le style d’apprentissage d’un individu, c’est son mode personnel de saisie et de traitement de l’information. En pratique, et en d’autres termes, le style d’apprentissage c’est donc la manière préférentielle d’aborder et de résoudre un problème.

Quelques modèles de styles d’apprentissage

Diverses théories de styles d’apprentissage ont été élaborées avec une fréquence accrue au cours des dernières décennies. (Coffield et al, 2004) recensent 71 modèles, parmi lesquels 13 sont considérés les plus importants en raison de leurs apports, leurs larges usages et leurs influences sur d’autres modèles. Parmi ces derniers, cette section présente certains modèles que nous avons sélectionnés, vu leur implémentation dans des EIAH [9].

Modèle de Kolb

Le modèle de style d’apprentissage de (Kolb, 1984) est basé sur sa théorie du processus d’apprentissage expérientiel en quatre étapes (Kolb, 1974) : expérience concrète, observation réfléchie, conceptualisation abstraite et expérimentation active. L’expérience concrète est la base des observations et des réflexions. Ces observations sont utilisées pour former des concepts abstraits et des généralisations, ce qui agit en tant que base pour l’expérimentation de ces nouveaux concepts dans des situations nouvelles. La mise en œuvre des expérimentations résulte en l’expérience concrète, qui clôt le cycle d’apprentissage. Sur la base de ce processus, (Kolb, 1974) suggère l’existence de deux dimensions : concret/abstrait, actif/réfléchi, qui, combinés deux à deux, forment quatre styles d’apprentissage (Chevrier et al. 2000) [19]:

- le style divergeant (concret-réfléchi) se caractérise par l’interprétation de situations concrètes de différents points de vue,

- le style assimilateur (réfléchi-abstrait) s’explique par l’appropriation d’une gamme étendue d’informations et leur intégration concise et logique,

- le style convergeant (abstrait-actif) se caractérise par la recherche d’applications pratiques aux concepts et aux théories,

- le style accommodateur (concret-actif) présente de fortes capacités de mise en œuvre d’expériences pratiques et l’implication personnelle dans de nouvelles expériences comportant un défi [9].

Modèle de Dunn et Dunn

Le modèle de style d’apprentissage de Dunn et Dunn a été proposé initialement en 1974, puis affiné au fil des années (Dunn et Dunn, 1978) (Dunn et Griggs, 2003). Le modèle adopte une perspective de construction d’un profil d’apprentissage de l’apprenant et comprend cinq variables qui peuvent être sources de différences individuelles, chacune est composée de plusieurs facteurs (Chavrier et al, 2000) [18]:

- Les facteurs environnementaux (son, lumière, température et design).

- Les facteurs affectifs (motivation, persistance, responsabilité et structure).

- Les facteurs sociologiques (apprendre mieux seul, avec un autre, en équipe, avec un adulte ou de manière variée).

- Les facteurs physiologiques (modalités perceptives efficaces visuelles, auditives, tactiles/kinesthésiques, fluctuation du niveau d’énergie selon le moment de la journée, besoin de nourriture et de mobilité pendant l’apprentissage).

- Les facteurs psychologiques (traitement global vs analytique, degré de spécificité hémisphérique 2 et fonctionnement réfléchi vs impulsif).

Pour mesurer ces variables, Dunn et Dunn ont élaboré le LSI (Learning Styles Inventory) qui existe en plusieurs versions : trois versions pour les enfants (de la maternelle à la 2ème année, 3ème et 4ème, les classes de 5 à 12) avec 104 questions qui emploient 3 ou 5 choix (Dunn et al, 1996) ; et le Building Excellence Inventory (Rundle et Dunn, 2000) pour les adultes avec 118 questions (Graf, 2007) [9].

Modèle de Felder et Silverman

Parmi les modèles de styles d’apprentissage les plus utilisés, celui proposé par (Felder et Silverman, 1988). Ce modèle est définit en répondant aux cinq questions suivantes :

- Quel type d’information l’apprenant préfère-t-il percevoir : sensoriel (externe), des sons, des sensations physiques ; ou intuitif (interne), des possibilités, des idées, des intuitions ?

- A travers quelle modalité sensorielle l’information externe est-elle efficacement perçue : visuelle, des images, des diagrammes, des graphiques, des démonstrations, ou auditive, des mots, des sons ?

- Avec quelle organisation de l’information l’apprenant est-il le plus à l’aise : inductive, à partir des faits et des observations les principes sont déduits, ou déductive, allant des principes les conséquences et les applications sont déduites ?

- Comment l’apprenant préfère-t-il traiter l’information : activement par l’engagement dans des activités physiques ou des discussions ; ou de manière réfléchie, grâce à l’introspection ?

- Comment l’apprenant progresse-t-il pour comprendre : de façon séquentielle avec des petits pas dans un ordre linéaire ; ou de manière globale avec de grands sauts dans un ordre aléatoire, jusqu’à ce qu’il saisisse l’ensemble du concept ?

Ainsi, dans cette première version du FSLSM (Felder and Silverman Learning Style Model), le modèle comprenait 5 dimensions : perception (sensoriel/intuitif) tirée de (Myers et Briggs, 1962) et aussi analogue à la dimension concret/abstrait du modèle de Kolb (Kolb, 1984); réception (visuel/auditif), organisation (inductif/déductif), traitement (actif/réfléchi) définie aussi dans le modèle de (Kolb, 1984) ; et compréhension (séquentiel/global) fondée sur le modèle de style d’apprentissage de (Pask, 1976).

Ce modèle a été réduit en quatre dimensions dans (Felder et Henriques, 1995), par la suppression de la dimension organisation (inductif/déductif), et le changement de nom de la dimension réception (visuel/auditif) vers visuel/verbal pour renvoyer aux représentations textuelles, indépendamment du fait qu’elles soient écrites ou parlées. Les raisons de ces changements sont détaillées dans (Felder, 2002).

Bien que ces dimensions ne soient pas nouvelles, la façon de décrire les styles d’apprentissage est innovante. En effet, ce modèle utilise des échelles de -11 à +11 pour chaque dimension des styles, en ne considérant que les valeurs impaires. Ces échelles facilitent la description des préférences de style d’apprentissage plus en détail, comparée à la construction de types d’apprenants, comme dans les autres modèles. De plus, Felder et Silverman considèrent ces préférences comme des tendances, ce qui signifie que même un apprenant avec une forte préférence pour un style d’apprentissage peut parfois agir différemment. Par ailleurs, (Felder et Silverman, 1988) proposent pour chacune des dimensions des styles d’apprentissage les styles d’enseignement qui correspondent le mieux, afin d’être utilisés comme des recommandations pour la personnalisation des enseignements aux préférences des apprenants, ce qui explique sa forte popularité.

Enfin, pour identifier les styles d’apprentissage selon FSLSM, (Felder et Soloman, 1996) ont développé ILS (Index of Learning Styles), un questionnaire de 44 questions (11 questions pour chaque dimension). Les préférences sont exprimées avec des valeurs impaires comprises entre -11 et +11 par dimension, pour exprimer une faible, moyenne, ou forte préférence [9].

Styles d’apprentissage et enseignement

Plusieurs recherches en psychologie et en science de l’éducation affirment l’impact du style d’apprentissage sur le processus d’apprentissage et encouragent sa prise en compte dans les stratégies d’enseignement afin de faciliter la tâche aux apprenants et améliorer leurs résultats.

Dans ce sens, chaque modèle de style d’apprentissage suggère un ensemble de recommandations relatives aux stratégies et aux types de ressources pédagogiques qui doivent être utilisés avec les apprenants, se rapportant à leurs préférences en termes de styles d’apprentissage. FSLSM par exemple, exprime clairement les styles d’enseignement nécessaires pour chaque dimension des styles d’apprentissage (Felder et Silverman, 1988).

En outre, Felder signale que l’inadéquation des styles d’enseignement aux styles d’apprentissage peut avoir de graves conséquences (Felder, 1993): « les apprenants ont tendance à obtenir des résultats inférieurs que ceux dont les styles d’apprentissage sont mieux adaptés au style d’enseignement et sont moins susceptibles de développer un intérêt au cours » (Popescu, 2008). (Dunn et Griggs, 2003) suggèrent également d’adapter l’environnement d’apprentissage pour permettre aux apprenants de travailler avec leurs fortes préférences.

D’autres psychologues soutiennent un point de vue opposé : utiliser une variété de styles d’enseignement et fournir des ressources et un environnement d’apprentissage qui ne sont pas forcément adaptés aux styles d’apprentissage peuvent aider les apprenants à développer de nouvelles stratégies d’apprentissage, à recouvrir leurs faiblesses et à développer des compétences, qui ne font pas partie de leurs préférences afin de se préparer à de futures situations auxquelles ils sont tenus à s’adapter (Grasha, 1984)(Kolb, 1984)(Apter, 2001). Par exemple, en fournissant aux apprenants ayant des préférences verbales que des ressources visuelles, cela les oblige à développer et à utiliser les compétences visuelles. Pour (Grasha, 1984) cette approche est pertinente pour rendre l’apprentissage intéressant et stimulant pour les apprenants. Pour (Kolb, 1984) les objectifs éducatifs de cette approche sont relatifs au développement personnel et à la créativité [9].

Pour résumer, nous pouvons conclure que l’intégration des styles d’apprentissage au processus de formation est bénéfique. Elle permet d’accroître l’efficacité de l’apprentissage, que ce soit dans une approche d’adéquation ou d’inadéquation des styles d’apprentissage aux enseignements. L’approche d’adéquation peut être utilisée pour l’adaptation et la personnalisation de la formation rendant la tâche d’apprentissage plus facile aux apprenants.

Tandis que l’approche d’inadéquation peut être par exemple utilisée pour déstabiliser ponctuellement les apprenants afin de les inciter à développer leurs capacités.

Une première étape serait donc de rendre les apprenants conscients de leurs styles d’apprentissage afin d’acquérir un savoir métacognitif sur leurs différences individuelles.

En effet, plusieurs études affirment que généralement les étudiants ignorent leurs styles d’apprentissage, et ont du mal à l’exprimer (Stash et al., 2006) (Merrill, 2002). Ce savoir métacognitif permet donc à l’apprenant d’avoir une réflexion sur ses méthodes et préférences d’apprentissage pour mieux comprendre ses difficultés, autoréguler son apprentissage, prendre conscience de l’existence d’autres manières d’apprendre et de s’exercer à les apprivoiser [9].

Dans le même ordre d’idées, force est également de constater que le plus souvent « l’enseignant façonne son enseignement selon sa manière d’apprendre » (Kinsella, 1995) cité dans (Théberge et LeBlanc, 1998). C’est pourquoi, le fait de décrire ces différences peut amener l’enseignant à les reconnaître, à les comprendre, et à être plus en mesure de les prendre en compte.

L’application des techniques de datamining dans les systèmes d’apprentissage

La fouille de données dans le domaine d’éducation est une discipline naissante, qui s’intéresse aux développements des méthodes d’explorations des données éducatives (seulement). On les utilise pour bien comprendre l’apprenant ou l’étudiant, et l’environnement d’apprentissage. On applique les techniques de datamining dans les systèmes d’apprentissage afin d’améliorer l’apprentissage, cela peut être considéré comme une technique d’évaluation continue.

Les techniques de datamining peuvent découvrir des informations utiles qui peuvent être utilisées dans l’évaluation continue pour aider les éducateurs à prendre des décisions lors de la conception ou de la modification d’environnement ou de l’approche pédagogique. L’application de datamining dans les systèmes éducatifs est un processus itératif de l’hypothèse du cycle de formation, d’essai et de raffinement. Datamining doit entrer dans la boucle du système et doit guider, faciliter et améliorer l’apprentissage. Non seulement transformer les données brutes en connaissances, mais aussi le filtrage de connaissances significatives pour la prise de décision.

Les éducateurs et les responsables universitaires sont en charge de la conception, la planification, la construction et la maintenance des systèmes d’enseignement. Les élèves utilisent et interagissent avec eux à partir de toutes les informations disponibles sur les plates-formes. Donc, les différentes techniques de datamining peuvent être appliquées afin de découvrir des connaissances utiles qui contribuent à améliorer le E-Learning.

Réseaux Bayésien

Les réseaux bayésiens sont apparus à la fin des années 70. Ils sont venus, au milieu des années 80 [Pearl, 1986], compléter les technologies des systèmes experts par leur capacité de coordonner des inférences bidirectionnelles et se sont imposés comme un schéma de représentation général de la connaissance incertaine.

Un réseau bayésien est un ensemble de chemins composés de nœuds, qui représentent les variables du système, et d’arcs, qui représentent les relations de cause à effet entre ces variables. Chaque nœud peut avoir plusieurs états (valeurs) possibles. À chaque nœud est associée une table de probabilités conditionnelles énumérant les différentes probabilités que le nœud soit dans l’un ou l’autre de ses états en fonction de tous les états possibles de son (ses) nœud(s) parent(s) [22].

Définition formelle des réseaux bayésiens

[Becker, 1999], et [Corméjols, 2002] donnent la définition formelle suivante d’un réseau bayésien, Un réseau bayésien est :

- un graphe dirigé sans cycle G, G=(X, A) où X est l’ensemble des nœuds de G et A l’ensemble des arcs de G ;

- un espace probabilisé fini (Ω, P) ;

- un ensemble de variables aléatoires associées aux nœuds (X1, X2, …, Xn) du graphe et définies sur [Ω, P] tel que : P(X1, X2, …, Xn) = ∏ P(X i | Pa(X i)), où Pa(Xi) est l’ensemble des parents de Xi dans le graphe.

Définitions supplémentaires

Comme les réseaux bayésiens sont des graphes orientés (en fait, ils sont des graphes connectés acycliques orientés, que nous définissons plus bas),

Définition Graphe

Soit V un ensemble fini. Soit A une partie de V x V. G = (V, A) est appelé un graphe sur V.

Définition Nœud

Soit G = (V, A), un graphe. On appelle nœud un élément de V.

Définition Arc

Soit G = (V, A), un graphe. On appelle arc un élément de A. G = (V, A) est appelé un graphe orienté sur V.

G = (V, E) est appelé un graphe non orienté sur V.

[3_cadre-theorique-des-styles-apprentissage-une-analyse-essentielle_1]

Source: URL

[3_cadre-theorique-des-styles-apprentissage-une-analyse-essentielle_2]

Source: URL

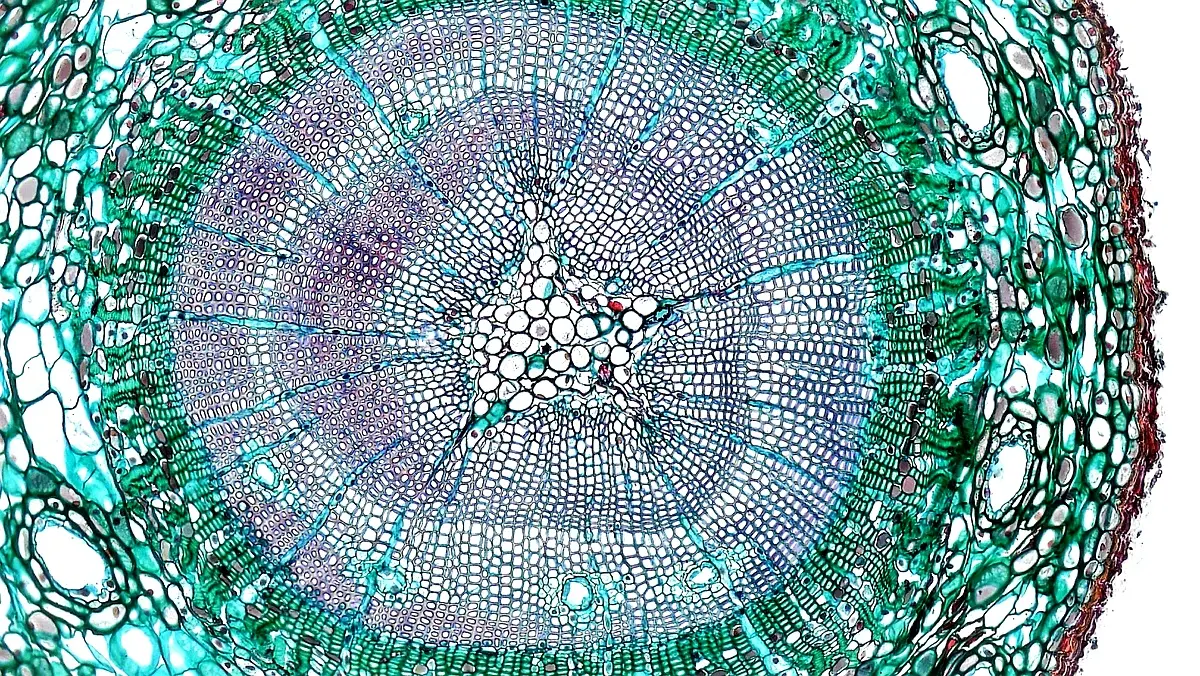

Figure 2.1 : Exemple d’un Réseau Bayésien.

Domaines d’utilisation principaux

Les réseaux bayésiens sont surtout utilisés pour le diagnostic (médical et industriel), l’analyse de risques, la détection des spams et le datamining, détection de fraudes, exploitation du retour d’expérience, modélisation et simulation de systèmes complexes, détection d’intrusions, Text-Mining…

Pourquoi les réseaux bayésiens?

L’utilisation de réseaux bayésiens comporte à la fois des avantages et des inconvénients.

Nous allons parler des avantages liés à l’utilisation des réseaux bayésiens tandis que nous aborderons les inconvénients.

Un des aspects intéressants des réseaux bayésiens est leurs côtés intuitif et visuel en ce qui concerne la représentation des connaissances. Comme ces réseaux sont des graphes connectés acycliques orientés dans lesquels les causes et les effets sont reliés par des flèches, il est relativement facile de comprendre le sens, i.e. la signification, du graphe. Du point de vue de la lisibilité, les réseaux bayésiens sont donc très intéressants.

Évidemment, l’aspect gestion de l’incertitude par l’utilisation de probabilités est également un point important en faveur de l’utilisation de réseaux bayésiens. De plus, les réseaux bayésiens sont également, règle générale, assez facilement modifiables. Il est possible de les construire avec un certain nombre de nœuds et d’ajouter ou d’enlever des « morceaux de réseau » plus tard.

De plus, avec les réseaux bayésiens, nous n’avons pas besoin d’avoir toutes les informations à notre disposition pour pouvoir calculer la probabilité d’un fait ou d’un événement. Un autre aspect intéressant est qu’il est possible pour un réseau bayésien d’initialiser ses tables de probabilités (CPTS) en apprenant à partir de cas réels en utilisant des algorithmes d’apprentissage éprouvés. Ceci constitue un avantage de taille pour nous.

Les points forts des réseaux bayésiens sont habituellement vrais. Par contre, il arrive que cela s’avère faux dans les cas où les graphes sont très gros et très complexes (à la fois beaucoup de nœuds et de relations de dépendance).

CONCLUSION

À travers ce chapitre, nous avons fait un bref survol des principaux styles d’apprentissages. Ainsi, nous avons présenté quelques définitions, par la suite nous avons également parlé, sur l’application des techniques de datamining dans les systèmes d’apprentissage. Enfin, nous avons également cités les avantages et les inconvénients des réseaux bayésiens.

Pour implémenter notre approche on a besoins d’une étude conceptuelle de système, car cette étape nous donnera une vision globale sur l’architecture de système qu’on doit réaliser. C’est ce qu’on va présenter dans le chapitre suivant.

________________________

2 Définition donnée par l’article 62 de la loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) du 15 mai 2001. ↑

3 Auchan Les 4 Temps, La Défense. ↑

Questions Fréquemment Posées

Qu’est-ce que le style d’apprentissage?

Le style d’apprentissage d’un individu, c’est son mode personnel de saisie et de traitement de l’information, c’est-à-dire la manière préférentielle d’aborder et de résoudre un problème.

Quels sont les modèles de styles d’apprentissage les plus importants?

Parmi les 71 modèles recensés, 13 sont considérés comme les plus importants en raison de leurs apports, de leurs larges usages et de leurs influences sur d’autres modèles.

Comment le modèle de Kolb définit-il le processus d’apprentissage?

Le modèle de Kolb est basé sur une théorie du processus d’apprentissage expérientiel en quatre étapes : expérience concrète, observation réfléchie, conceptualisation abstraite et expérimentation active.