Le cadre théorique des aménagements révèle comment les bénéficiaires du Programme Alimentaire Mondial s’approprient les aménagements maraîchers au Tchad. Découvrez les clés de la durabilité et de la résilience face aux défis climatiques et socio-économiques dans cette analyse exclusive.

PROJETS PORTANT SUR LES AMÉNAGEMENTS HYDROAGRICOLES

Engagements gouvernementaux

Les aménagements suscitent toujours l’espoir dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les aménagements hydroagricoles ne manquent les politiques nationales successives de lutte contre la pauvreté. Ces politiques sont le cadre de référence et d’orientation pour l’Etat et les organismes qui poursuivent le même objectif.

Suite à la Conférence de Haut Niveau sur l’irrigation au Sahel tenue à Dakar en 2013, six (6) pays du Sahel incluant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, se sont engagés dans la préparation du Projet d’Appui Régional à l’Initiative pour l’Irrigation au Sahel (PARIIS)18 avec l’appui de la Banque mondiale.

Le projet envisage la revitalisation et la gestion pérenne des systèmes irrigués existants d’une part, et le développement de nouveaux systèmes irrigués de petite et moyenne taille d’autre part. Il avait prévu l’aménagement de 21390 hectares à environ 60760 ménages paysans dans les six pays bénéficiaires (MAI, 2016, p.42). Le Tchad aura bénéficié pour l’aménagement de polders, de bas-fond et de plaines inondables sur un total d’environ 3550 hectares.

S’harmonisant ainsi au Plan Quinquennal de Développement de l’Agriculture au Tchad (PQDAT) de 2013-2018, réalisé avec l’appui du FAO, dans lequel l’Etat tchadien a clairement exprimé ses intentions pour la maîtrise de la gestion de l’eau de production

Aménagements hydroagricoles comme option des ONGs

Les ONGs nationales et internationales s’alignent à cette politique à travers leurs appuis aux communautés en aménagement de petits périmètres irrigués (eau productive, motopompe, seuils d’épandage, micro barrage, etc.) En milieu sahélien, plusieurs organismes ont choisi d’intervenir dans les aménagements maraîchers, considérant qu’ils sont pertinents en matière de la lutte contre la pauvreté.

‟Le FAO, le FIDA et le PAM”19 constatent que garantir l’accès à la terre, à l’eau et à d’autres facteurs de production est fondamental pour résorber durablement la faim et la pauvreté. Cette garantie accroît la productivité, renforce la sécurité alimentaire des ménages, confère une plus grande capacité de récupération après les phénomènes météorologiques extrêmes, augmente la capacité de se remettre d’un conflit et engendre l’utilisation durable des terres. En coalition

18PARIIS : Projet d’Appui Régional à l’initiative pour l’irrigation au sahel. Le PARIIS vise à « renforcer les capacités des parties prenantes et accroitre les superficies irriguées pour la performance des systèmes irriguées dans les six pays du CILLS.

19 FAO, FIDA et PAM : Travailler ensemble pour combattre la faim et la pauvreté, 2001.

avec les gouvernements et la société civile, ils ont permis la remise en état de périmètres irrigués dans plusieurs pays d’Afrique.

Le PAM quant à lui, encourage la recherche d’alternatives de production au niveau locale. Les initiatives dans ce sens sont soutenues par le PAM et d’autres partenaires pour la prise en charge de besoins alimentaires au niveau local et contribuer à l’activation de l’économie locale comme effet indirect. Il consiste également à renforcer les capacités productives des populations et les capacités des certains services techniques de l’Etat pour assurer le suivi.

Appuis d’ONGs en aménagements hydroagricoles dans le sahel tchadien

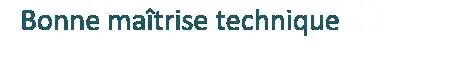

Les régions de la bande sahélienne sont les plus ciblées par ces interventions (Cf. carte n°1, p.14.) A Biltine, à l’Est du Tchad, le projet communautaire de « vivres contre travail » du PAM a permis aux villageois d’installer des cordons pierreux pour la réhabilitation des terres stériles, la conservation des eaux et la lutte contre l’érosion hydrique. Il a permis la création de 228000 mètres de cordons pierreux et la récupération de 313 hectares de terres agricoles pauvres et dégradées. Pour la pérennisation des activités, le PAM a fourni le matériel et soutenu financièrement les partenaires pour l’achat d’équipements, (PAM, Cluster, 2014.)

La Coopération Suisse a mis en place le « projet gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien » en faveur des populations des régions du Wadi-Fira, de l’Ennedi et du Batha, situées dans l’Est du Tchad. Les populations concernées sont particulièrement dépendantes des aléas climatiques, et n’ont pas la maîtrise de la gestion de l’eau disponible.

C’est dans ce contexte que la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) a soutenu la réalisation de seuils d’épandage, à savoir l’aménagement de plusieurs vallées, contribuant à l’atténuation de l’érosion des sols et à l’amélioration des moyens d’existences des habitants. Les ouvrages construits par la DDC permettent une extension des surfaces cultivables et une meilleure exploitation agropastorale de celles-ci.

L’engagement de la DDC incite, par ailleurs, les populations et les autorités locales à entretenir durablement les seuils d’épandage et à développer d’autres mesures d’aménagement contre l’érosion, (Coopération Suisse, 2015)20.

Le GIZ, pour sa part, a procédé de novembre 2015 à Avril 2016 à l’aménagement de vallées dans le but de renforcer la résilience des populations dans les régions de Wadi-Fira et de l’Ennedi Ouest. Il s’agit d’aménagement de vallées de Djambi, de Sofaya et de Wacheké ; avec la construction de 17 seuils d’épandage dont 10 dans la vallée de Djambi, 3 dans la vallée de Sofaya et 4 dans celle de Wacheké, (Cluster SA, 2016.)21

20 Coopération Suisse, Fiche de projet, 2015, p.1

21 Cluster Sécurité Alimentaire (SA), N’Djamena, février 2016, p.3

AMÉNAGEMENTS MARAICHERS APPUYÉS PAR LE PAM DANS LE GUERA

Dans cette partie, il s’agit de présenter le fonctionnement de l’activité, c’est-à-dire les techniques et stratégies employés par les partenaires d’appui et les bénéficiaires eux-mêmes pour perpétuer l’exploitation des aménagements maraîchers. Les activités sur les aménagements maraîchers se pratiquent pendant la saison sèche froide.

Périmètre maraîcher

Le périmètre maraîcher, est un espace d’environ 1 hectare sur lequel on développe le maraîchage. Il est constitué de bassin de rétention, de puits maraîchers et de parcelles cultivables. Le matériel de travail est composé de : pelles, pioches, sceaux, arrosoirs, motopompes, etc. Les cultures sur les périmètres maraîchers sont constituées de légumineuses, de tubercules et de plantes fruitières. Les sites d’aménagements maraîchers que nous avons visités dans le cadre de ce travail sont dans les terroirs des villages Mallah, Amdakour, Chawir, Almé Abiat, Rikhéwé, Baro, Tchoffio, Gamé et Bara.

CARTE N°4 : LOCALISATION D’AMÉNAGEMENTS MARAICHERS

SCHÉMA : PROFIL D’UN AMÉNAGEMENT MARAICHER

[15_img_2][15_img_3][15_img_4]

Terroir villageois

Cours d’eau

Exutoire

Vanne

Puits de décantation

Micro bassin

Bassin de rétention

Parcelle

Clôture

Puits d’alimentation

Parcelle

Canalisation

Source : Observation de terrain, 2017.

Ce schéma illustre la configuration et l’équipement de Périmètres maraîchers appuyés par le PAM dans le Guéra. Ils sont dotés d’ouvrages, principaux que sont le bassin et les puits, et accessoires comme les puits d’alimentation, les micro-bassins et les canalisations, qui permettent de distribuer l’eau à travers le périmètre.

PHOTO 2 : PÉRIMÈTRE MARAICHER D’AMDAKOUR

Cliché Koutte Moussa, Décembre 2017.

Sur ce périmètre, sont réalisés les micro-bassins. Il n’existe pas de canalisations, cependant la motopompe permet de conduire l’eau et de la distribuer dans les micro-bassins d’alimentation. L’insuffisance de cette technique amène les exploitants à adopter d’autres manières de faire, tel que le puisage et le portage directement depuis le bassin de rétention vers les parcelles.

TABLEAU N°4 : APPELLATION LOCALE DE MATÉRIELS ET OUVRAGES

| Noms en français d’ouvrages/matériels | Appellation en arabe local |

|---|---|

| Périmètre maraîcher | Zaguia/Djinéné |

| Bassin de rétention | Hafir |

| Puits maraîcher | Bir |

| Clôture | Chircolota |

| Arrosoir | Rachacha |

| Puisette | Rambaye |

| Motopompe | Motèr |

| Brouette | Dardanga |

| Pioche/Daba | Kadanka |

Source : Informations recueillies au terrain, 2017.

TABLEAU N°5 : APPELLATION LOCALE DE SPÉCULATIONS

| Nom (français) | Appellation locale (arabe local) |

|---|---|

| Roquette | Djirdjir |

| Betterave | Betterave |

| Navet | Figil |

| Oseille | Karkadji |

| Gombo | Daraba |

| Corète | Moulkié |

| Haricot vert | Warchalaloubia |

| Laitue | Salade/Salata |

| Concombre | Fhagouss |

| Persille | Chawa/Persille |

| Corcoris | Ambounou |

| Moringa | Haloum |

| Carotte | Gizir |

| Aubergine | Assonat |

| Tomate | Tamatoum |

| Oignon | Bassal |

| Ail | Toum |

Source : Informations recueillies sur le terrain, 2017.