La prévention des escarres pédiatriques est insuffisante dans le contexte hospitalier, comme le révèle cette étude sur les interventions infirmières à l’hôpital général de référence de Kinkole. L’article souligne l’importance d’un dépistage précoce pour améliorer les pratiques préventives.

CHAPITRE PREMIER :

REVUE DE LA LITTERATURE

1.1. Définition opérationnelle des concepts clés

1.1.1. Intervention infirmières.

Correspondent à des actes relevant du rôle propre de l’ide (infirmier diplôme), à des actes sur prescription ou protocoles ou encore à des interventions standardisées comme « le chemin clinique », les procédures opérationnelles standardisées. (Www em-consult.cona).

1.1.2. Prévention

Ensemble des mesures destinées à éviter un évènement qu’on peut prévoir et dont on pense qu’il entrainerait un dommage pour l’individu ou la collectivité. (Selon la rousse)

Tout acte infirmier qui concourt à limiter a survenue des escarres chez les enfants hospitalisés.

1.1.3. Escarre

Les escarres sont des plaies cutanées dues à une immobilisation prolongée, que ce soit en position assise ou allongée. Elles apparaissent sur les zones de pression comme les fesses ou le talons.

1.2. Généralités sur les escarres

1.2.1. Définition de l’escarre

Une escarre se définit comme une lésion localisée de la peau et / ou des tissus sous-jacents, résultant d’une pression ou d’une pression combinée à un cisaillement pour former une plaie. Les plaies de pression surviennent généralement sur une proéminence osseuse, mais peuvent également être liées à un dispositif médical ou à un autre objet (EPUAP, 2019).

Gefen et al. (2020), précisent que les escarres liées aux appareils médicaux impliquent une interaction avec un dispositif ou appareil qui est en contact direct ou indirect avec la peau, pouvant être implanté directement sous la peau et qui exerce une force au niveau superficielle, mais également sur les

tissus profonds sous-jacents. Contrairement aux escarres causées par la pression due à l’immobilité, la nature localisée des forces exercées par le dispositif entraîne l’apparition de lésions de la peau et des tissus plus profonds qui imitent celles du dispositif par leur forme et leur distribution.

Les escarres sont réparties en six catégories et deux spécificités selon EPUAP (2019).

1.2.2. Classification des escarres

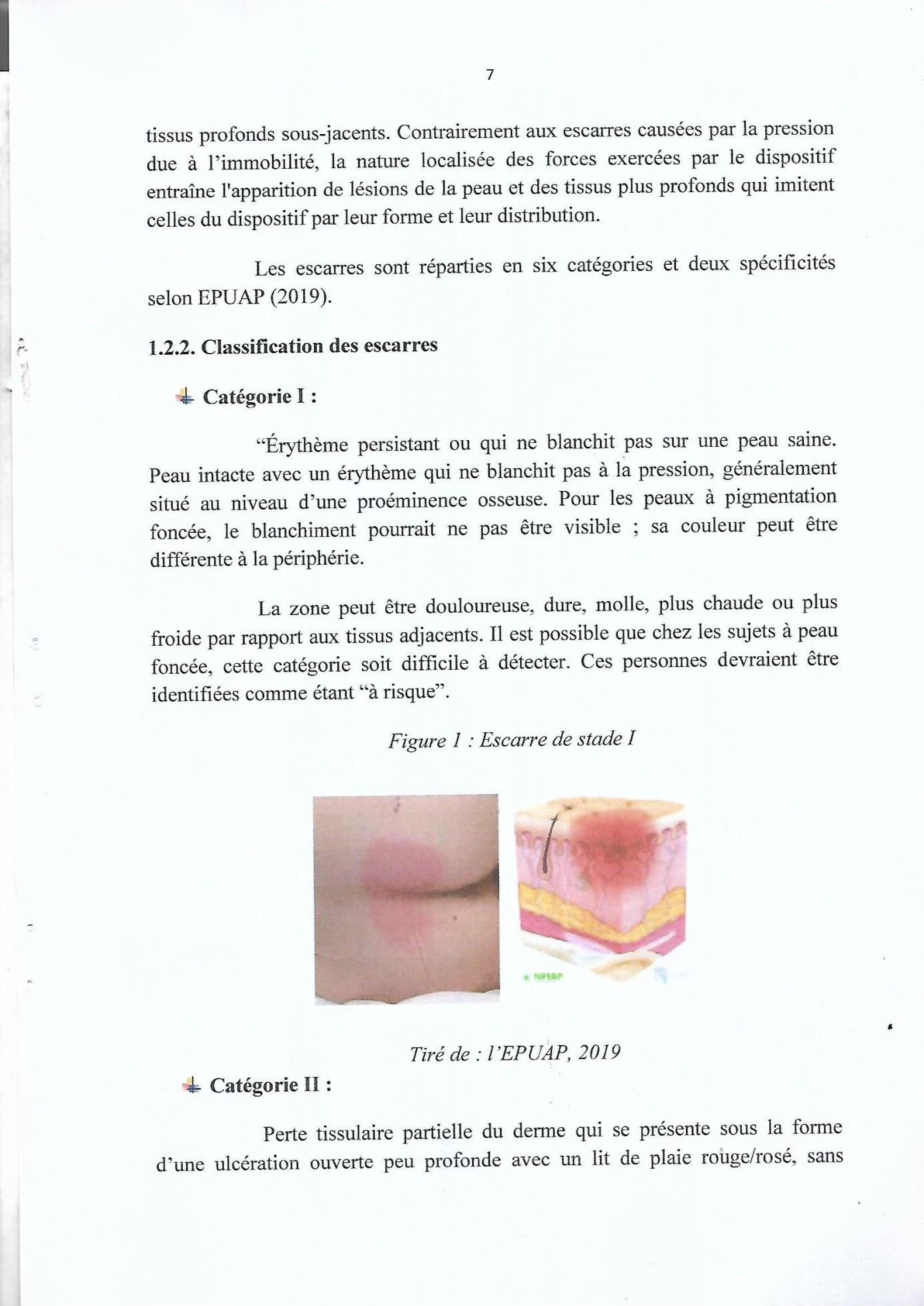

4- Catégoriel :

« Érythème persistant ou qui ne blanchit pas sur une peau saine. Peau intacte avec un érythème qui ne blanchit pas à la pression, généralement situé au niveau d’une proéminence osseuse. Pour les peaux à pigmentation foncée, le blanchiment pourrait ne pas être visible ; sa couleur peut être différente à la périphérie.

La zone peut être douloureuse, dure, molle, plus chaude ou plus froide par rapport aux tissus adjacents. Il est possible que chez les sujets à peau foncée, cette catégorie soit difficile à détecter. Ces personnes devraient être identifiées comme étant « à risque ».

Figure 1: Escarre de stade I

Source : l ‘EPUAP, 2019

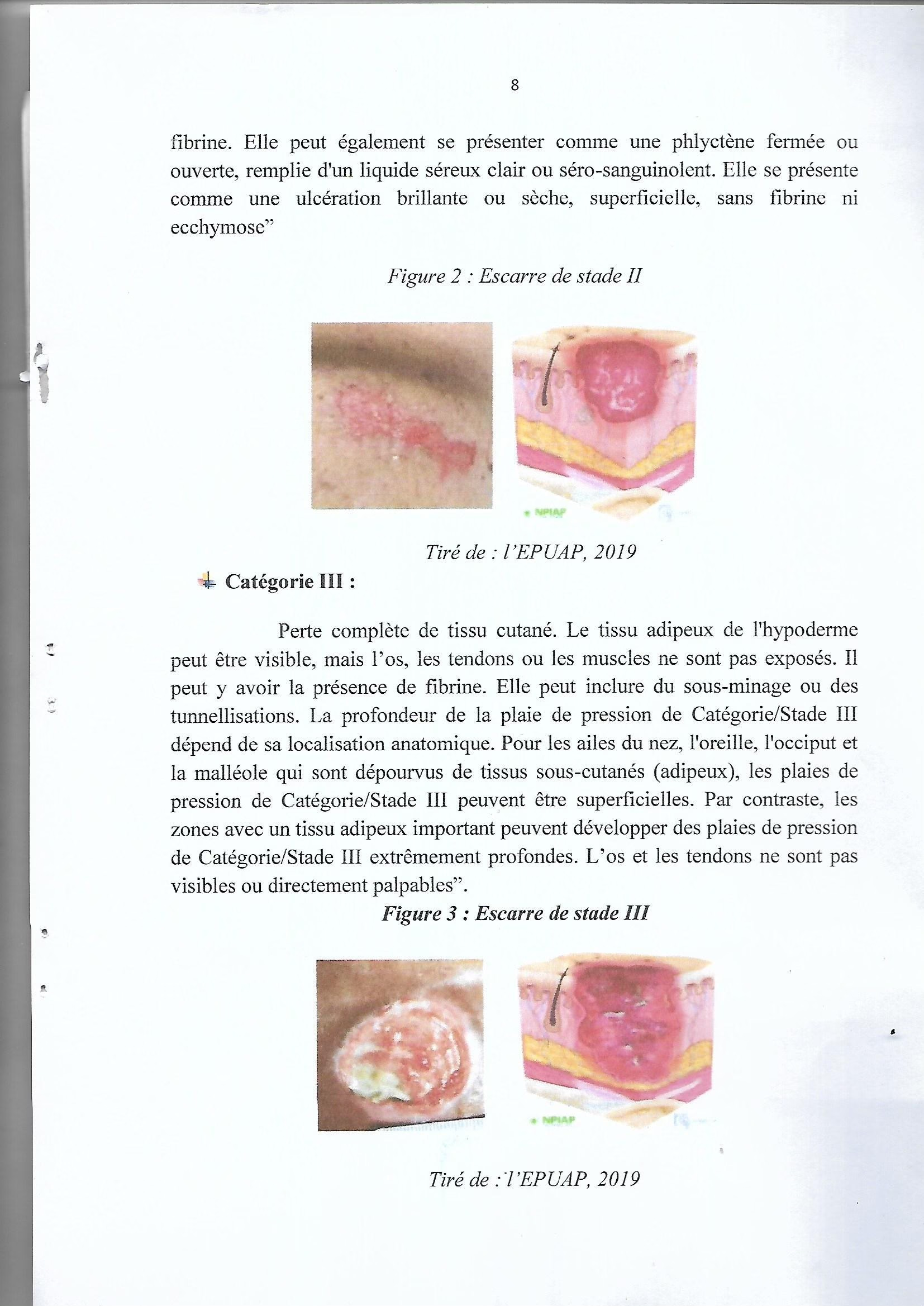

- -4- Catégorie II

Perte tissulaire partielle du derme qui se présente sous la forme d’une ulcération ouverte peu profonde avec un lit de plaie rouge/rosé, sans fibrine.

Elle peut également se présenter comme une phlyctène fermée ou ouverte, remplie d’un liquide séreux clair ou séro-sanguinolent. Elle se présente comme une ulcération brillante ou sèche, superficielle, sans fibrine ni ecchymose »

Figure 2: Escarre de stade II

Source : l’EPua , 2019

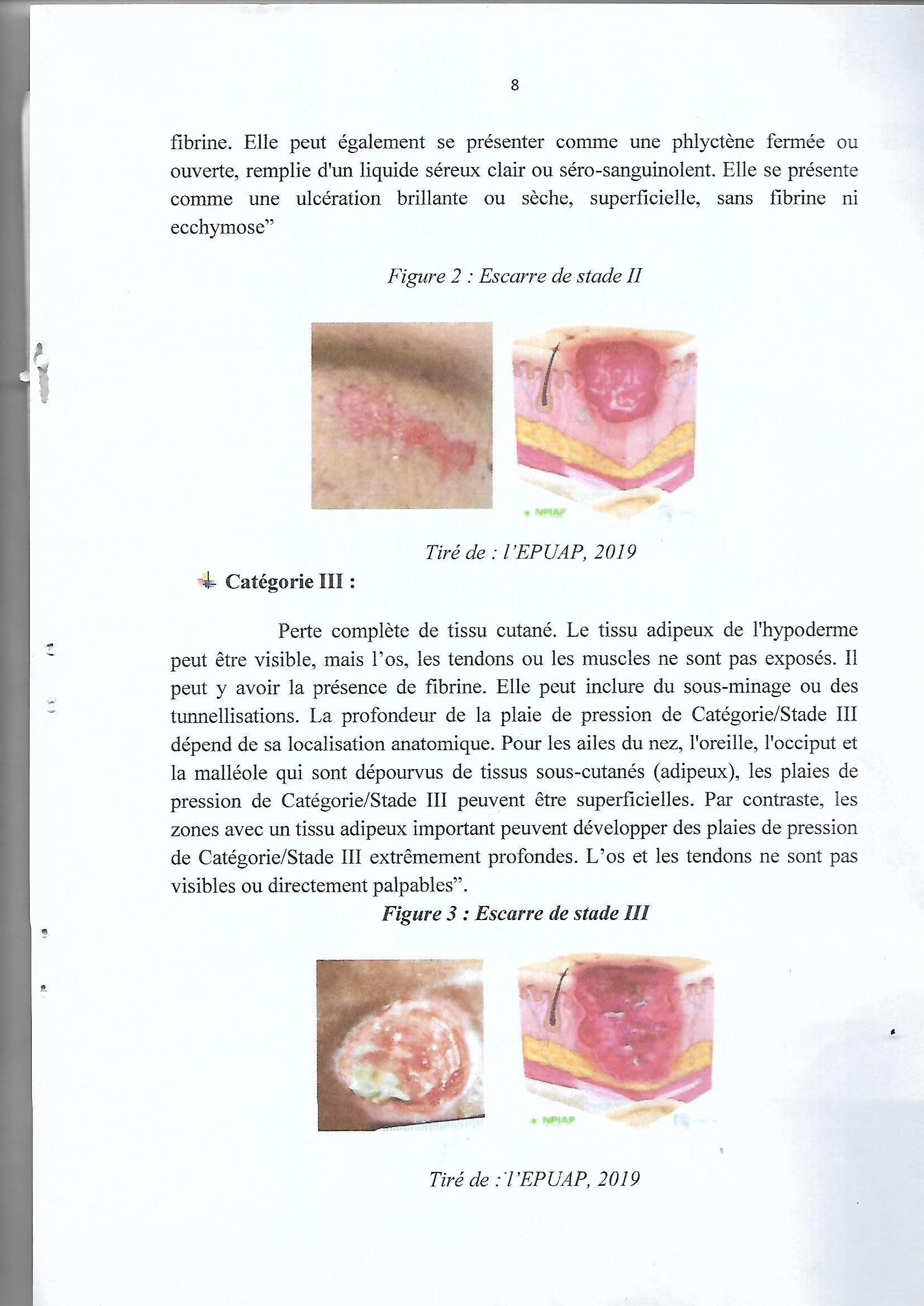

Catégorie III :

Pei-te complète de tissu cutané. Le tissu adipeux de l’hypoderme peut être visible, mais l’os, les tendons ou les muscles ne sont pas exposés. Ii peut y avoir la présence de fibrine. Elle peut inclure du sous-minage ou des tunnellisations. La profondeur de la plaie de pression de Catégorie/Stade III dépend de sa localisation anatomique. Pour les ailes du nez, l’oreille, l’occiput et la malléole qui sont dépourvus de tissus sous-cutanés (adipeux), les plaies de pression de Catégorie/Stade III peuvent être superficielles. Par contraste, les zones avec un tissu adipeux important peuvent développer des plaies de pression de Catégorie/Stade III extrêmement profondes. L’os et les tendons ne sont pas visibles ou directement palpables ».

Figure 3 :Escarre de stade III

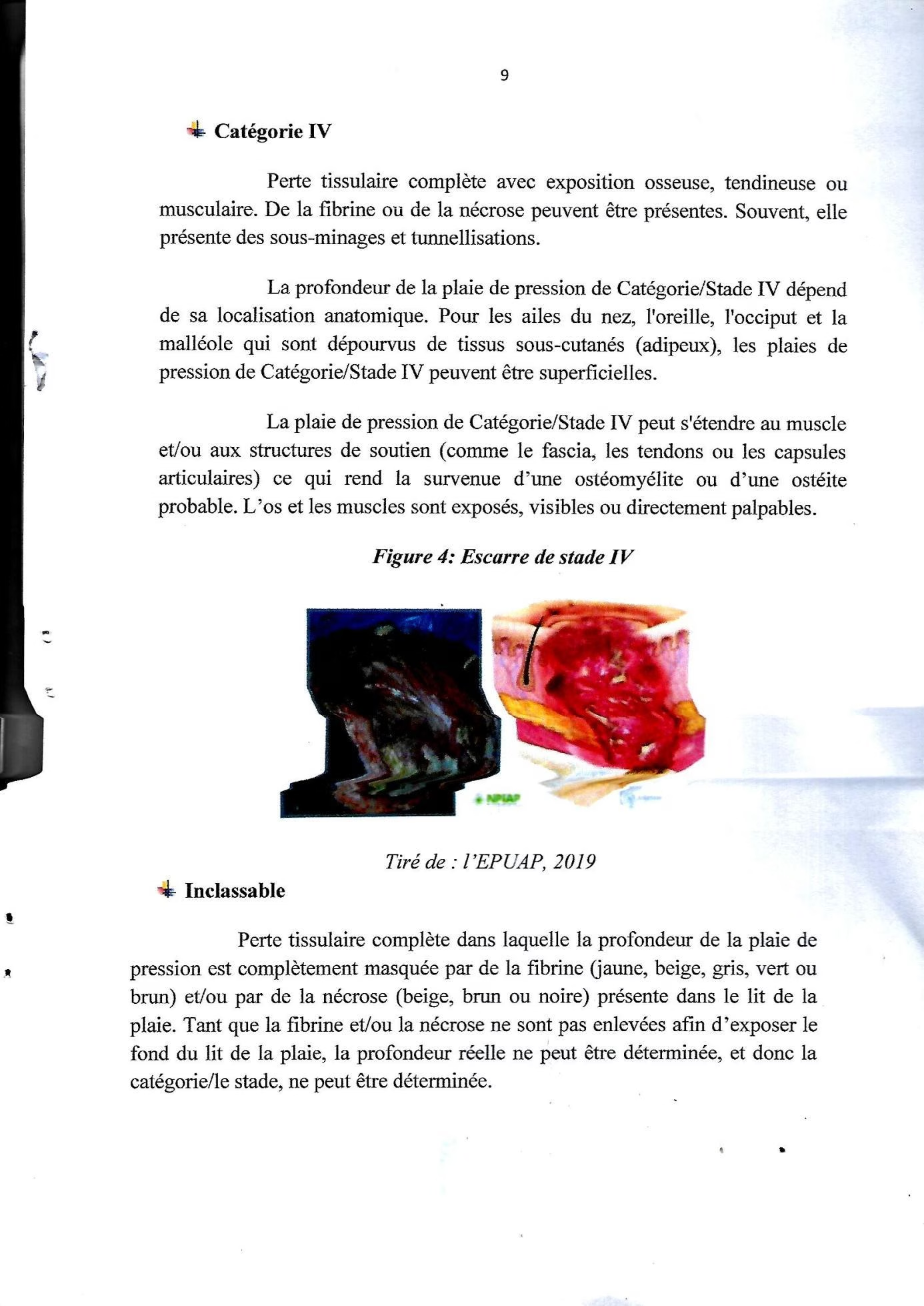

- Catégorie IV

Perte tissulaire complète avec exposition osseuse, tendineuse ou musculaire. De la fibrine ou de la nécrose peuvent être présentes. Souvent, elle présente des sous-minages et tunnellisations.

La profondeur de la plaie de pression de Catégorie/Stade IV dépend de sa localisation anatomique. Pour les ailes du nez, l’oreille, l’occiput et la malléole qui sont dépourvus de tissus sous-cutanés (adipeux), les plaies de pression de Catégorie/Stade IV peuvent être superficielles.

La plaie de pression de Catégorie/Stade IV peut s’étendre au muscle et/ou aux structures de soutien (comme le fascia, les tendons ou les capsules articulaires) ce qui rend la survenue d’une ostéomyélite ou d’une ostéite probable. L’os et les muscles sont exposés, visibles ou directement palpables.

Figure 4: Escarre de stade IV

Source : l’EPua, 2019

- Inclassable

Perte tissulaire complète dans laquelle la profondeur de la plaie de pression est complètement masquée par de la fibrine {jaune, beige, gris, vert ou brun) et/ou par de la nécrose (beige, brun ou noire) présente dans le lit de la plaie. Tant que la fibrine et/ou la nécrose ne sont pas enlevées afin d’exposer le fond du lit de la plaie, la profondeur réelle ne peut être déterminée, et donc la catégorie/le stade, ne peut être déterminée.

Une nécrose talonnière stable (sèche, adhérente, intacte sans érythème ou avec décollement tissulaire) a pour fonction d’être une « couverture naturelle (biologique) du corps » et ne doit pas être retirée.

Figure 5 Escarre de stade inclassable

Dommage tissulaire profond probable : profondeur inconnue : !!Zone délimitée de couleur pourpre ou brun/rouge avec une peau décolorée intacte ou une phlyctène contenu hématique, résultant d’une lésion des tissus mous sous-jacents d’une pression et/ou du cisaillement. Cette’ zone peut être composée de tissus douloureux, fermes, mous, souples, plus chauds ou plus froids par rapport aux tissus adjacents. Le dommage des tissus profonds pourrait être difficile à détecter chez les personnes à peau foncée.

L’évolution pourrait inclure la présence d’une phlyctène fine sur un lit de plaie foncée. La plaie peut encore évoluer en se couvrant d’une fine couche de nécrose. L’évolution de la lésion peut être rapide et toucher d’autres couches tissulaires additionnelles malgré le traitement proposé

Figure 6: Escarre avec dommage tissulaire profond

Source : EPUAP, 2019

1.2.3. Epidémiologie de l’escarre en pédiatrie

D’après Razmus et Bergquist-Beringer (2017), qui ont étudié le taux et la prévalence d’escarres développés en unités pediatriques repris de la Base de données nationale sur les indicateurs de qualité des soins infirmiers de 2012, le taux de prévalence d’enfants hospitalisés développant des escarres atteint 1,4% dans un total de 271 hôpitaux américains et de 39 984 enfants rencontrés.

Sachant que chez les enfants de 5 à 8 ans la prévalence est de 1,4%, elle est de 1,6% pour les enfants de 9 à 18 ans et le taux le plus faible est pour les enfants de 0 à 4 ans (0,72%). Les enfants touchés le plus souvent par les escarres sont ceux se trouvant dans des unités de réanimation (3,7%) et de réhabilitation (4,6%).

D’autre part, une étude suisse réalisée par l’ANQ (Association Nationale de la Qualité dans les hôpitaux et les cliniques) en 2018 regroupant 763 enfants et adolescents, 473 étaient à risque de développer une escarre. Parmi les 473 enfants, seulement 34,2% (n=162) avaient une évaluation dit risque consignée.

Au total, 65 enfants présentaient une escarre dont 60 étaient des escarres nosocomiales. Sur ces 65 patients ayant une escarre, uniquement 30,8% (n=20) avaient une évaluation du risque consignée. Parmi les 60 enfants ayant développé une escarre nosocomiale 30% (n=18) ont entre 0 et 28 jours de vie, 21,7% (n=13) ont entre 29 jours et 1 an, 8,3% (n= 5) ont entre 1 an et 4 ans, 15% (n= 9) ont entre 4 et 8 ans, 25% (n= 15) ont entre 8 et 16 ans.

En 2016, la prévalence est de 11,4% (n= 84/734), en 2017, elle est de 8,9% (n = 69/779) et de 8,5% (n = 65/763) en 2018 (ANQ, 2018).

1.2.4. Epidémiologie de l’escarre en soins intensifs pédiatriques

Toujours en référence de l’étude de I’ANQ (2018), 73 enfants sur 763 se trouvaient hospitalisés dans le service de soins intensifs pédiatrique. Sur ces 73 patients, 8 patients ont développé une escarre. Le graphique ci-dessous illustre la baisse du taux de prévalence des escarres nosocomiales en soins intensifs pédiatrique. Cette prévalence des escarres des enfants hospitalisés en soins intensifs a également été comparée avec les chiffres de 2016 et 2017. En 2016, la prévalence des escarres parmi les enfants hospitalisés en soins intensifs pédiatriques était de 35% (n=21160), elle était de 24,6%- (n=16 ‘/65) en 2017 et de 11 % (n=8/73) en 2018.

Les études sur ce sujet d’escarres en pédiatrie sont rares en RDC. 1.2.5. La localisation des escarres selon la position

La localisation des escarres est surtout fonction de la position de patient :

En décubitus dorsale : en région sacrum et talon, en plus rarement vertèbre coude omoplate, occiput.

En décubitus latéral : surtout trochanter, plus rare oreille, face latérale, malléole et bord externe du pied.

En décubitus ventrale : épines iliaque, rotule, les organes génitaux seines (chez la femme).

En position assise région ischiatique, sacrum, talon.

1.2.6. Les facteurs de risques de l’escarre

Les facteurs de risques principaux de- l’escarre sont les suivants : l’âge, la dénutrition, la friction, le cisaillement, l’état d’oxygénation et de perfusion tissulaire, les appareils médicaux, l’immobilité, la perception sensorielle et l’humidité de la peau (Delmore et al., 2019).

Comme vu précédemment, la peau de l’enfant est physiologiquement plus vulnérable qu’une peau d’adulte. En effet, les enfants ont une physiologie de la peau différente de celle des adultes, avec des différences au niveau de la graisse sous-cutanée (ils en possèdent moins que chez les adultes) ou encore moins de fibres reliant le derme et l’épiderme et par conséquent ont une peau plus fine et plus à risque de lésions (Grosvenor & Dowling, 2018).

1.2.7. Les appareils médicaux

En lien avec la définition de l’escarre mentionnée précédemment, le document de consensus de Gefen et al. (2020) a donné la définition de l’escarre liée aux appareils médicaux. En complément de cette définition, les appareils médicaux permettent de maintenir en vie les patients gravement malades.

Ces appareils sont : les masques à CPAP, des sondes d’intubation endotrachéales, ou encore des dispositifs comme les sondes à demeure, les barrières de lit et du matériel d’orthopédie. Le document de consensus démontre également que les enfants sont principalement concernés par les escarres liées aux dispositifs médicaux car leurs différentes couches cutanées sont plus fines ce qui rend la fonction de protection moins efficace que chez l’adulte et il relate que plus de 50% des escarres liées à ces appareillages sont recensées dans les unités de soins intensifs pédiatriques.

Les nouveaux nés et les bébés sont à haut ‘risque de développer des escarres liées aux dispositifs médicaux de par l’immaturité de leur peau et de sa fonction de barrière ainsi que de leur système immunitaire moins développé. La ventilation mécanique associée aux diagnostics respiratoires reste le facteur de risque principal des escarres liées aux dispositifs médicaux (Gefen et al., 2020).

1.2.8. Les conséquences de l’escarre

Les escarres ont de nombreuses conséquences : les infections, une multiplication de 1,84 de la durée d’hospitalisation, ou encore une augmentation des coûts finaux de l’hospitalisation (l’escarre est la troisième cause provoquant une augmentation des coûts de l’hospitalisation derrière le sepsis et la pneumonie) (Pasek et al., 2008). De par la possibilité de prévenir l’apparition d’une escarre, cette augmentation des coûts pour les hôpitaux et les familles n’est pas inéluctable (Grosvenor & Dowling, 2018).

De plus, certaines escarres provoquent des lésions irréversibles qui aboutissent au recours à la chirurgie plastique en fonction de la gravité de l’atteinte cutanée et donc à une augmentation de la durée d’hospitalisation et des coûts. Des nécroses liées à la pression et provoquées par les appareils respiratoires ont été constatées au niveau de la tête, du pont et du septum nasal, allant même jusqu’à la perte du pont nasal (Grosvenor & Dowling, 2018).

Les escarres peuvent également causer un stress psychologique et émotionnel, puis elles peuvent être à long terme un frein à une bonne prise en soin du patient. De plus, les conséquences peuvent être destructrices, surtout en termes d’image de soi et de relations sociales, notamment quand l! escarre laisse des cicatrices au niveau de la face et du cou (Gefen et al., 2020).

Au niveau émotionnel, l’apparition d’une escarre peut avoir un effet dévastateur et entraîner des souffrances pour les parents qui doivent déjà accepter l’admission de leur enfant en unité de soins intensifs (Grosvenor & Downing, 2018).

1.2.9. Evaluation du suivi

Est utilisé à la continuité des soins, à la conférence et à la pertinence des décisions de traitement ainsi qu’à leur réajustement cette évaluation permet de suivre l’évaluation de l’escarre. Les classification anastomo-cliniques ne sont pas applicable aux stades de reconstruction des tissus. Il existe des classifications adaptées aux escarres en voie de guérison, mais leur sensibilité aux changements de statut des plaies est insuffisamment démontrée. En pratique, il est suggéré que le suivi comprenne.

Evaluation de la plaie :

%k Evaluation initial

Doivent figurer dans le dossier médical partagé :

Le nombre d’escarre Localisation Le stade

La surface et profondeur L’aspect per lésionnel L’évolution de la douleur

Evaluation de suivi

- Fonction de la couleur

- Plaie noire : tissu nécrotique

- Plaie jaune : tissu fibreux

- Plaie rouge : phase de bourgeonnement

- Plaie rose : tissu s’épidémisation qui progresse à partir des recouvre progressivement l’escarre.

-À- : On évalue également la surface et la profondeur L’aspect de l’exsudat.

L’aspect de la peau peri-lesionnelle.

L’surface et la profondeur (calque ou mesure dimensions). Les facteurs associés (infections, fertile, contact osseuses…).

L’évolution de la douleur (permanente ou liée aux soins). L’évolution de l’état nutritionnel berges et

1.2.10. Evolution

La cicatrisation en trois phases.

Phase 1: inflammation (détersion par les leucocytes et les bactéries). – Phase 2: bourgeonnement aux dépens les tissus soins. – Phase 3: épidémisation, phase parfois la plus longue.

1.2.13. Prévention des escarres

Dans certains hôpitaux de la République démocratique du Congo, on a mis en place une horloge préventive des escarres en milieu hospitalier surtout en soins intensifs (en annexe).

1.2.14. L’importance de la prévention

Il apparaît que la prévention des escarres chez l’enfant en milieu hospitalier est essentielle. En effet, l’élaboration d’un plan de prévention à différentes échelles permettrait de diminuer l’apparition d’escarres, des douleurs associées et d’améliorer la qualité de vie mais également d’obtenir un gain économique pour le système de santé (Smith, Moore & Tan, 2019).

Comme vu précédemment, l’hospitalisation est un facteur de stress psychosocial pour les parents, et le temps d’hospitalisation perturbe directement la dynamique familiale (Castro, 2008). C’est pourquoi la prévention de l’escarre ne touche pas uniquement l’enfant hospitalisé mais-prend aussi en considération ses parents et son entourage proche.

D’âpres Houde et al. (2015), la prévention fait partie à part entière du rôle propre de l’infirmière. La prévalence d’escarre au sein d’une unité de soins est un des indicateurs utilisés pour mesurer la qualité de soins.

En effet, ces actions de formation/maintien des efficiences de pratiques pourraient permettre aux infirmières de développer leurs compétences et connaissances de manière continue sur les escarres dans le but de réduire le taux et l’incidence de l’apparition de ces plaies de pressions (Houde et al., 2015).

De plus, tous les hôpitaux ou établissements médicaux ont des méthodes de prévention différentes avec des infirmières qui n’ont pas reçu les mêmes formations de prévention et par conséquent, les incidences de l’escarre diffèrent entre chaque établissement (Schindler & al., 2011).

1.2.15. Détection des facteurs de risques

a) Dépistage

Le dépistage du risque d’escarre représenté la notion essentielle dans la prévention. La lutte contre l’escarre commence par cette détection du sujet risque, c’est la responsabilité de l’infirmier qui doit analyser autre que la pathologie du sujet hospitalisé les facteurs physiopathologique qui peut influencer sur l’état du patient. Aboutissant à l’apparition d’escarre, ces facteurs déjà cités peuvent être résumés en (OMS 2015)

L’âge :

Plus le patient est âgé plus le risque d’escarre est grand du fait de la fragilité capillaire du sujet âgé qui peut induire un déséquilibre circulatoire qui provoque une ischémie, en plus, le sujet âgé est moins résistant aux lésions qu’un sujet jeune.

L’obésité ou les maigreurs exagérées,

La cachexie ou les tares nécessitant un allaitement prolongé. – L’état général dégradé

L’état nutritionnel défaillant avec une insuffisance en protides et déshydratation

La pression exercée sur les points d’appui du corps et l’état cutané à ce niveau

– Le mode d’élimination avec une incontinence urinaire ou fécale. Le degré de sensibilité de conscience de motricité.

b) Pendant l’hospitalisation du patient (ledane ; 2019)

1. Les Sondes

Sondes urinaires qui peuvent créer des escarres au niveau des cuisses ou proximité dans l’origine génitaux. Sondes nasales fixée à la place risque de provoquer les escarres au niveau de l’aile du nez.

La perfusion

La pose d’Un cathéter pendant une longue durée peut une escarre. Le passage d’un soluté hypertonique hors de la veine lors d’une perfusion mal surveillée à même conséquence.

Les plâtres :

Tout plâtre trip serré avec faute de rembourrage pourra causer des escarres

2. Le matériel de contention

Tout méthode de contention laissant de membre ou la région qui comprend d’extension en contact continu avec un plan dur sans prendre les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes cutanées au niveau du corps à l’origine de l’apparition d’une escarre.

Pour ce dernier cas d’escarres par la suite ‘de la pose de certains matériaux et cela durant-tout son séjour à l’hôpital.

En conclusion, la connaissance et le traitement précoce dans les pathologies génératrices d’escarre est essentielle. Tout doit être mis en œuvre pour luttes contre les facteurs de risques connus : une fièvre, une anémie, un diabète déséquilibré, une cachexie, un état générale et nutritionnel imparfait, de même que toute perte de sensibilité et motricité doit systématiquement faire entreprendre une prévention rigoureuse et une prise en charge adéquate chez tout patient à l’hôpital et portant une pathologie à haut risque ou l’une des anomalies déjà cités.

En fin, certaines maladies demandent une surveillance quotidienne au long cours qui être entreprise par l’infirmier avec association du malade si possible qui devra apprendre à faire une autre surveillance de son état cutané.

Les maladies les plus exposant au risque d’escarre sont les paraplégies du fait de la perte de mobilité une longue période en plus dès l’absence de la sensibilité.

Ce dépistage est d’une importance dans la prévention d’escarre est une détection qui permet d’accentuer les méthodes de prévention (massage, changement de positions). Les signes que l’infirmier doit être surveiller et qui donnent l’alarme du début de l’apparition de l’escarre. (KABEYA ET NGANDA 2020).

c) Les signes que les infirmiers doivent surveiller

- La douleur :

- Ce signe apparait à la suite d’une pression exagérées les parties qui ne sont pas faites pour supporter l’appui

- La rougeur : Au niveau des parties qui se trouvent au contact d’un plan dur.

- Identifier les facteurs du risque (Bedane 2019)

Identifier les patient à risque est un aspect ‘essentiel de la prévention des escarres pour cela, l’évaluation des facteurs de- risques est à réaliser lors de l’admission du patient dans l’institution ou lors de sa prise en charge à domicile. Elle est à renouveler à chaque changement de l’état du patient. L’identification des facteurs de risques s’effectue au moyen d’un jugement clinique associe à l’utilisation d’une échelle validée d’identification des facteurs de risques.

Pour le jugement clinique l’utilisation du guide pratique « diagnostique infirmiers et intervention » (Donges Lefebre, Moorhouse 1996) précise les éléments cliniques à analyser. Principales donnes à analyser dans le jugement clinique :

d) Interventions infirmières dans la prévention des escarres Prévention locale :

Changer les positions toutes les deux heufes Enlever les corps étrangers sur le lit Réfectionner les lits

Talquer les malades Administrer les médicaments

Prévention générale :

– donner beaucoup à boire au malade Assurer une alimentation riche en protéine Assurer la continuité des soins Utiliser des supports Identifier les facteurs de risques Diminuer la pression (OMS 2020)

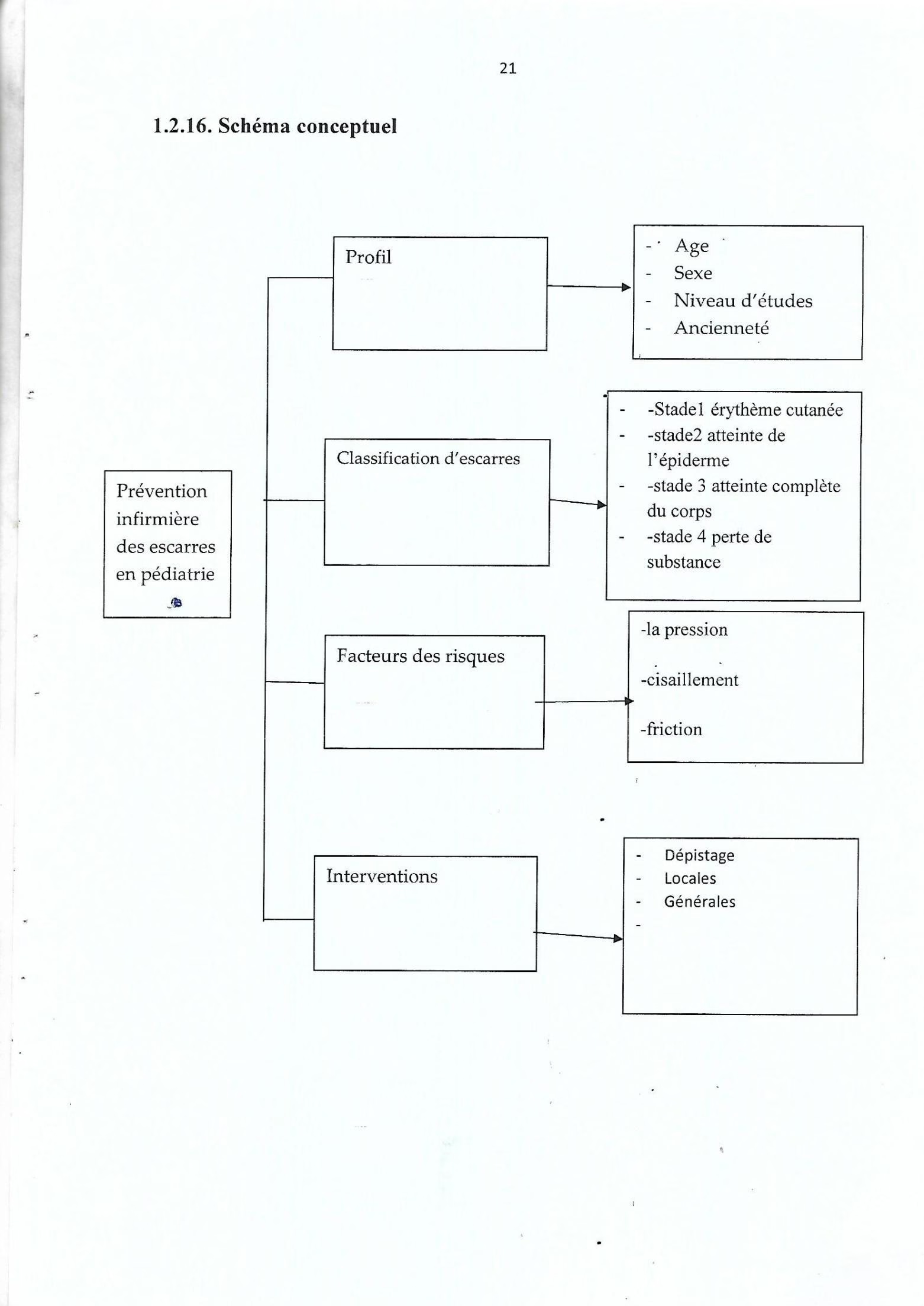

Schéma conceptuel

Prévention infirmière des excaves en soins intensifs pédiatriques