Comme nous l’avons vu, la notion même de développement durable est née lors de rencontres internationales. De la même façon, les besoins d’informations dans ce domaine ont été soulignés dans les textes internationaux. Mais que disent exactement ces textes ?

1.2.1. Les besoins d’information définis dans les principaux textes internationaux

Dans sa typologie des besoins d’information, Yves-François le Coadic distingue deux grandes classes de besoins : le besoin d’information en vue de la connaissance et le besoin d’information en vue de l’action. Dans le domaine du développement durable, le besoin d’information appartient plutôt à la deuxième catégorie :

« Le besoin d’information en vue de l’action est un besoin dérivé de besoins matériels commandés par la réalisation des activités humaines. [Dans ce cas], l’information reste le moyen de déclencher une action finalisée ; elle est la condition nécessaire à l’efficacité de cette action1 ».

Ce besoin d’information, destiné à la mise en œuvre du développement durable, a été défini lors des principales initiatives internationales.

L’information est un élément clé du développement durable. Il est jugé comme étant fondamental dans l’Agenda 21 de Rio [36], comme un élément permettant d’orienter les sociétés vers le développement durable. Le chapitre 40 est consacré à l’information pour la prise de décision :

« Dans le cadre du développement durable, chacun est un utilisateur et un fournisseur d’informations, au sens large. Il faut entendre par là des données, des renseignements, des expériences présentées de façon appropriée, et des connaissances. Le besoin d’informations se fait sentir à tous les niveaux, du niveau national et international chez les principaux décideurs au niveau local et à celui de l’individu« . (Agenda 21 §40.1)

Dans le processus préparatoire du Sommet de Johannesburg, les grandes questions en débat concernent : l’accès aux données écologiques et aux aspects juridiques et administratifs ; les services statistiques et analytiques pertinents pour permettre des politiques et des programmes de développement durable ; les systèmes d’observation et les programmes de recherche mondiaux ; l’accès aux données concernant les catastrophes et l’alerte précoce [5].

La Convention de la Commission des Nations Unies pour l’Europe sur « l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement », dite Convention d’Aarhus [15], encadre l’accès à l’information environnementale pour les pays européens qui l’ont ratifiée. Elle stipule par exemple :

« Chaque partie veille à ce que les informations sur l’environnement deviennent progressivement disponibles dans des bases de données électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais des réseaux de télécommunications publics ». (article 5 §3)

Dans l’espace francophone, l’Université d’Été Francophone sur le « développement durable et les systèmes d’information » qui s’est tenue à Saint- Étienne du 5 au 9 juillet 1999 a adopté un certain nombre d’orientations (contenues dans la Déclaration de Saint-Étienne [14]) :

« La mise en œuvre de l’information pour le développement durable repose sur des principes essentiels :

• elle doit être produite en qualité et en quantité suffisantes par de nombreux acteurs publics (administrations, organismes de formation et de recherche…), privés (associations, entreprises…), les ONG etc.…;

• elle doit être accessible tant par les voies traditionnelles de l’écrit, par les réseaux de diffusion de l’information et de la connaissance (système éducatif, journalistes…) que par les techniques modernes de communication (Internet) et de représentations (SIG…) directement et à travers des centres de ressources qui doivent s’adresser aussi aux populations locales ;

• l’utilisation des différentes langues est une nécessité tant pour toucher réellement les acteurs du développement durable sur le terrain que pour garantir et valoriser une diversité culturelle et une variété de propositions et de solutions.

• les moyens modernes de traitement, d’analyse, de mise en forme et de transmission et d’accès de ces informations doivent être largement accessibles à tous les niveaux depuis le niveau international jusqu’au niveau le plus proche du terrain ;

• le système d’information doit à la fois permettre la communication descendante et ascendante, mais aussi horizontale, à travers la constitution de réseaux, notamment d’échange d’expériences, sous des formes attractives et pédagogiques. Par communication horizontale, on entend aussi les échanges Sud/Sud ».

A la lecture de ces différents textes internationaux, il apparaît tout à fait clairement que l’information a un rôle à jouer dans la mise en œuvre du développement durable. Il va donc falloir désormais répondre à ce besoin en produisant de l’information utile. Mais quelle est donc cette information utile ? Quel type d’information est véritablement nécessaire à la mise en place du développement durable ?

1.2.2. Quelle l’information pour le développement durable ?

L’agenda 21 précise que « les pays et les organisations internationales sollicitées doivent recenser les données concernant l’environnement, les ressources et le développement en se fondant sur les priorités nationales et mondiales de la gestion du développement durable » (§40.8). Ces données sont très diverses et peuvent concerner aussi bien la qualité de l’air en milieu urbain que l’eau douce, les ressources terrestres, la désertification, la dégradation des sols, la biodiversité…

Sont également concernés des domaines comme les facteurs démographiques, l’urbanisation, la pauvreté, la santé et le droit à l’accès aux ressources, les groupes dits « spéciaux » tels que les femmes, les populations autochtones, les jeunes, les enfants et les handicapés, et la relation qui existe entre ces domaines et les problèmes d’environnement…

Ces données brutes ou faits observés n’auront le « statut » d’information (« une connaissance inscrite sous forme écrite, orale ou audiovisuelle »)1 qu’après avoir suivi un processus que l’on appelle processus cognitif. Ce processus opère une sélection, une interprétation puis une présentation de ces données pour les transformer en information utile.

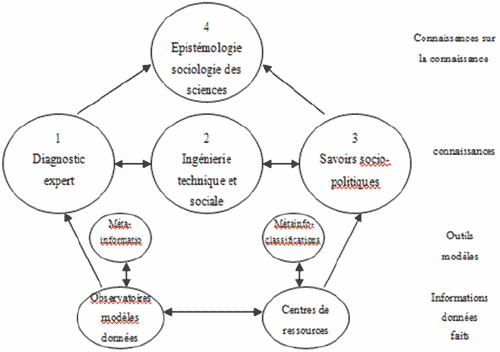

Comme nous l’avons vu précédemment, le développement durable est transdisciplinaire, il mobilise au moins trois grands secteurs : le secteur économique, le secteur social et le secteur environnemental. Dans ces conditions, la construction de la connaissance autour du développement durable va imposer un travail collectif mobilisant des acteurs de disciplines variées. Christian Brodhag propose une classification de ces disciplines à partir d’un schéma instructif sur le champ de la connaissance pour le développement durable :

Champ de la connaissance pour le développement durable

Source : Vincent Jay, Agora 21, 2002.

Le terme de « diagnostic expert » (1) renvoie ici à la connaissance scientifique. Comme on peut aisément l’imaginer, la communauté scientifique est en effet mobilisée au premier plan dans la création de connaissances et de savoirs pour le développement durable :

« Les sciences devraient notamment fournir l’information nécessaire pour améliorer la formulation et la sélection des politiques d’environnement et de développement en vue de la prise de décisions. Pour satisfaire cette exigence, il sera indispensable de promouvoir l’intelligence des questions scientifiques, d’améliorer les évaluations scientifiques à long terme, de renforcer les capacités scientifiques de tous les pays et de faire en sorte que les sciences sachent s’adapter aux besoins naissants » (Agenda 21 §35.1).

Contrairement au « diagnostic expert » qui désigne des savoirs visant à observer le réel, l’ingénierie technique et sociale (2) vise à modifier le réel, à résoudre des problèmes, il s’agit d’une science « agissante » qui couvre la production de techniques et d’outils visant à faire évoluer le développement vers la durabilité.

Les acteurs (administratifs, associations, professionnels, etc.) qui attendent des enseignements de la part de la recherche génèrent aussi des savoirs spécifiques : documents méthodologiques, évaluations, expériences de terrain… On peut aussi rattacher à cet ensemble (3) les « connaissances vernaculaires », autochtones, reconnues spécifiquement dans le document d’Action 21 de Rio.

Ainsi, par exemple le savoir écologique traditionnel peut fournir des données détaillées et à long terme sur les ressources fauniques et sur les processus écologiques liés aux terres et aux eaux. Ce savoir traditionnel est de plus en plus intégré et jumelé à la science moderne comme complément réciproque. Citons en exemple l’Étude des connaissances des Inuits sur les baleines boréales dans le dernier territoire nordique du Canada, le Nunavut.

Grâce à une série complète d’entrevues et d’ateliers avec les aînés et les chasseurs Inuits entre 1995 et 1999, le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut a pu réunir l’information sur l’histoire de la chasse à la baleine dans la région, sur la distribution saisonnière, les tendances en matière d’abondance, l’écologie et le comportement des baleines boréales ainsi que sur l’importance culturelle et traditionnelle de ces baleines pour les Inuits.

Ce domaine de connaissance produit des informations, des outils ou des techniques, au même titre que les scientifiques du domaine de l’ingénierie technique et sociale, mais il échappe à l’organisation de la communauté scientifique et notamment à ses critères de légitimité : méthode scientifique, évaluation par les pairs… La légitimité de ces savoirs est acquise par d’autres mécanismes sociopolitiques, tout aussi légitimes dans leur propre sphère d’activité.

Mais là encore ces « données brutes » doivent être analysées et la recherche doit se pencher sur ces savoirs.

« La connaissance pour le développement va plus loin que la collection des meilleures pratiques et l’accumulation d’anecdotes de réussites ; elle doit reposer sur l’analyse – pourquoi certaines politiques ou pratiques fonctionnent-elles dans certaines circonstances et non dans d’autres ? C’est pourquoi la recherche est un des éléments centraux de la connaissance pour le développement »1.

Le dernier niveau, appelé ici « recul épistémologique » (4), relève de la philosophie, de l’épistémologie (étude critique des sciences), de la sociologie ou de l’ethnologie et doit « penser » les autres et leurs interrelations. Il s’intéressera à l’intégration des savoirs (scientifiques et non scientifiques) et aux pratiques de la transdisciplinarité (Comment l’évaluer ? Comment organiser la communauté scientifique ?)

Ces différents champs ne doivent en aucun cas rester indépendants et se doivent d’entretenir des relations. Il s’agit d’assurer un échange à double sens : les diagnostics et les outils proposés par les champs scientifiques 1 et 2 vont être diffusés vers la société dans son ensemble, et inversement, la communauté scientifique va devoir s’immerger dans la société et tenir compte de ses problématiques. Cette organisation doit conduire à la mise en place d’outils particuliers : observatoires, centres d’échange (au sens d’Action 21 §34.16), centres de culture scientifique et technique, centres de ressources pour diffuser des données, des renseignements, des expériences et des connaissances.

L’information utile au développement durable n’est donc pas une information mais des informations. La connaissance sur le développement durable se construit autour d’au moins quatre grandes disciplines en constante interaction. Mais à qui est destiné cette connaissance ? Qui va donc pouvoir bénéficier de ce savoir ?