L’apport de la géographie sociale à la gouvernance territoriale

2.2 L’ancrage théorique

Pour reprendre la problématique globale de ce présent mémoire, il est essentiel tout d’abord de dresser un tableau de notre positionnement scientifique et de la littérature afférente.

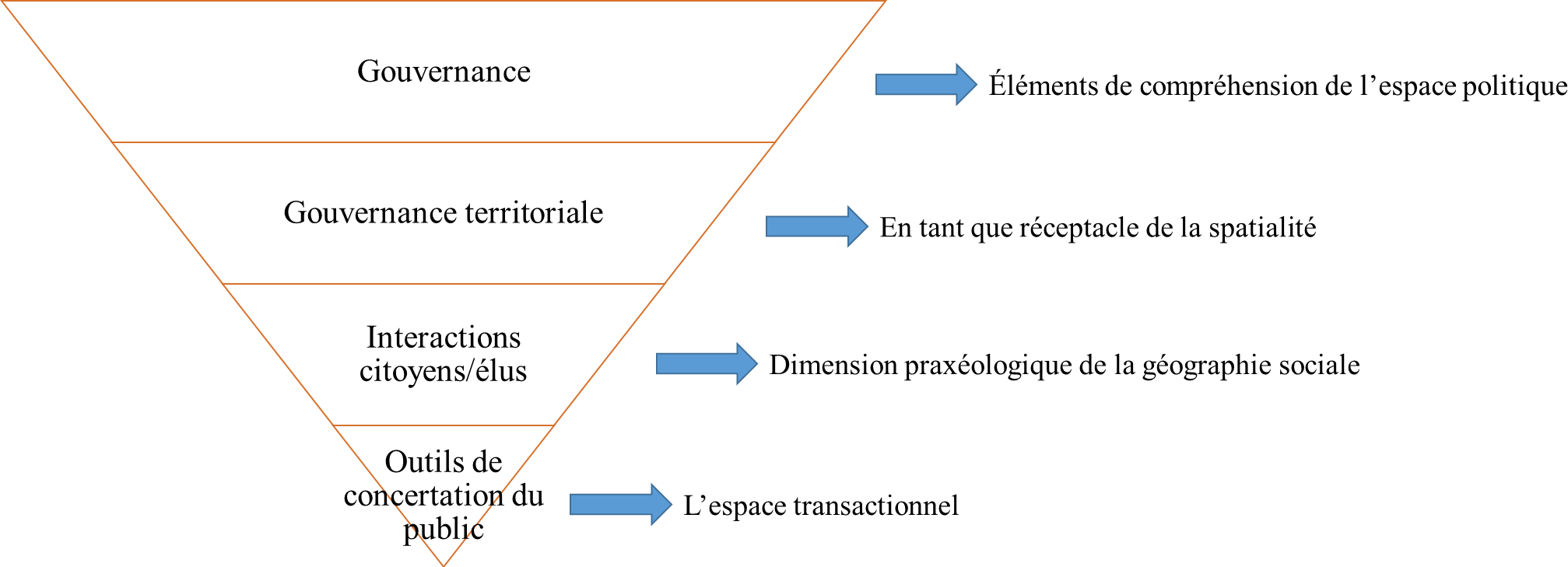

En raison de la spécificité du sujet, nous avons pensé réaliser un argumentaire descendant (ou en « entonnoir ») en commençant par partir du concept principal de notre démonstration : la « gouvernance » — nous le verrons par la suite, ce paradigme comprend deux volets : l’un qui évoque le territoire et l’autre le volet institutionnel – jusqu’aux questions d’ordre géographique soulevées par l’implémentation d’outils (innovants ou non) dans le champ politique local (cf. Figure 3).

Dans un premier temps et de manière contextualisée, nous allons revenir principalement sur les spécificités empiriques de la gouvernance. Ceci nous permettra de percevoir que cet élément détient une clef de compréhension de l’espace politique et les pratiques sociales correspondantes.

Ensuite, nous ferons le lien entre la gouvernance et la spatialité, à savoir une discussion sur l’articulation la plus adaptée pour notre posture de recherche.

On le verra, les sciences régionales ont ouvert la voie à l’analyse spatiale de la gouvernance. Tout ceci, nous permettra par la suite d’aborder les différentes approches de la géographie sociale qui se veut être complémentaire des sciences régionales.

Seulement, elle se singularise par un focus sur l’individu dans un ensemble systémique et non sur uniquement la variable système.

Cette dimension supplémentaire occasionnera un approfondissement de l’évolution des mécanismes participatifs et de leur inscription spatiale. En dernier lieu, nous discuterons le concept d’espace transactionnel, c’est-à-dire le cadre d’interactions sociales où sont débattus les enjeux et où se forme la figure de la démocratie locale.

Un cadre conceptuel qui au départ a été développé à l’échelle du quartier (SÉNÉCAL G. et al, 2008). Par extension, nous souhaiterions l’adapter à une prise en compte multiscalaire.

Figure 3 : Schéma simplifié du modèle explicatif

Auteur : David Vigneron, 2021.

Historiquement, les premiers travaux à s’être intéressés à la notion de gouvernance territoriale remontent à un moment où les chercheurs s’interrogeaient sur le développement de paradigmes récursifs aux démarches territoriales descendantes classiques (LELOUP F. et al, 2005). Seulement avant de définir par ce que l’entend exactement par gouvernance territoriale, il est nécessaire de réaliser un « pas de côté » pour comprendre ce qu’est réellement la gouvernance en tant que telle.

En effet, celle-ci mérite d’être discutée, car elle repose sur des fondements épistémologiques (pluralité des sens et contemporanéité) à expliciter.

2.2.1 La gouvernance ou le besoin de coordonner un système d’acteurs

Dans un premier temps, on considère le terme de gouvernance comme étant polysémique c’est- à-dire que son sens évolue en fonction du contexte d’usage.

Par exemple, lorsque l’on parle de « bonne gouvernance » dans les pays du Sud ou (les pays en voie de développement), on y intègre les aspects de transparence de l’action publique, de contrôle de la corruption, de libre fonctionnement des marchés, de démocratie et d’État de droit (MEISEL N., OULD AOUDIA J., 2008).

Celle-ci est pleinement incorporée au dispositif des politiques de développement promu par les institutions financières internationales.

Dans ce cadre-ci, le concept de gouvernance est une forme de cahier des charges politique à respecter pour bénéficier du soutien financier des institutions de Bretton Woods (le Fonds Monétaire International et la Banque mondiale). Également, ce modèle n’a pas seulement pour usage l’exportation, il concerne également les pays développés.

Dans ce cas-là, l’accent est mis sur la volonté de rapprocher l’État avec les citoyens via la participation et la transparence.

De manière sous-jacente, l’idée que l’État doit rendre des comptes est entrée dans les mœurs (CHEVALLIER J., 2003). Une entreprise perçue comme une manière de re-légitimer les structures mêmes de l’État.

En complément et avec une vision plus généraliste, beaucoup de chercheurs soulignent qu’il s’agit aussi d’un mécanisme collectif de médiation politique.

Autrement dit, elle revêt les atours d’une pratique sociale. Pour P. LE GALÈS, (2004), la gouvernance est un « processus de coordination, de groupes sociaux et d’institutions en vue d’atteindre les objectifs définis et discutés collectivement ».

Les travaux fondateurs des théoriciens du concept (Jan Kooiman, James March, Bernd Marin, Johan Olsen, ou Rod Rhodes) mettent en lumière les dimensions de changement, de modernité ou de bifurcation (GAUDIN J.-P., 2002) dans l’élaboration du paradigme.

Il apparaît aux premiers abords que ce concept manque d’historicité et pourtant, il fait référence explicitement aux formes contemporaines, aux transformations de l’État et de l’action publique.

C’est pourquoi nous retiendrons la définition de M. BEVIR (2013) qui synthétise tout ce qui a été développé préalablement. De cette façon, la gouvernance se réfère à la « coordination sociale qui se déploie dans des systèmes d’acteurs ».

Elle fait en même temps intervenir tout groupe social, les organisations, les institutions, les territoires ou les entreprises.

Elle correspond à « un ensemble de règles et de styles rendant possible la conduite d’une action publique dans un contexte de différenciation (ou d’autonomisation) de plus en plus poussée de la société et de multiplication des parties prenantes » (LE GALÈS, P., 1995, repris de CHIA E. et al, 2010).

Pour rendre la gouvernance efficiente, le « politique » doit s’adapter en même temps à une complexification des règles (une pesanteur législative importante), mais aussi faire face à une fragmentation accrue des intérêts. Par exemple, comment articuler au mieux le rapprochement entre les secteurs publics et privés ?

Par ce biais, elle est souvent présentée comme « le gouvernement du compromis » (TAICLET A. F., 2007) dans le sens où elle signifie que le consensus sera toujours recherché plutôt que d’autres formules du type autoritaire.

Ainsi, la principale réussite du concept de gouvernance tient dans le fait qu’il est polymorphe, doté d’une adaptabilité importante pour la compréhension des (en) jeux d’acteurs dans un contexte d’usure du modèle gouvernemental organisé. En même temps, ce concept est critiqué pour les ambiguïtés de sa conception contextuelle.

Pour O. FAYE (2005), cette confusion tient dans le fait d’une « dualité des usages paradigmatiques ».

Une première approche désigne un concept caractéristique d’un courant théorique avec ses propres codes (agenda de recherche, ses postulats ou son cadre notionnel). Par ailleurs, la notion de gouvernance désigne un cadre plus général d’appréhension des processus de gouvernement.

De ce fait, elle devient soit un savoir théorique, soit un savoir disciplinaire selon la distinction que KUHN (1972) a réalisé dans son ouvrage sur les révolutions scientifiques.

2.2.2 L’appropriation de la gouvernance par les géographes

L’idée de gouvernance est une porte d’entrée intéressante pour la compréhension de la suite de notre argumentaire.

Derrière le côté un peu flou se cache un outil intéressant pour les géographes, car la dimension spatiale y apparaît souvent. Des termes comme groupe social, systèmes d’acteurs (ou jeux d’acteurs), territoire ou autonomisation révèlent que le lien avec la spatialité est ténu.

Surtout, la construction analytique de ce modèle permet de mieux comprendre les jeux d’acteurs et leurs relations au pouvoir au sein d’un système local (LINOSSIER R., 2006).

De plus, cela fait longtemps que le géographe s’est emparé de la gouvernance dans son modèle explicatif. Dès lors, les premiers géographes à avoir utilisé ce concept sont issus de l’école de la géographie économique des années 1970.

Ceux-ci ont consacré le rôle de l’espace dans les processus de régulation des districts industriels (dans les années 1990), des milieux innovateurs et des effets d’agglomération (BENKO G. & LIPIETZ A. 2002 ; CANDAU F. 2008).

Plus proches de nous, les sciences régionales ont mobilisé le concept de gouvernance pour évoquer les formes de régulation, les interdépendances (ou la coordination) des acteurs sur un système territorial donné (TORRE A., 2018; NADAUD É, 2019). Cette appropriation du concept par les géographes correspond à un glissement épistémologique faisant référence à un contexte de transformation évolutif des politiques publiques.

En effet, les lois dites Defferre (1981-1983) consacrant le processus de décentralisation en France ont fortement influencé le paradigme géographique.

D’un État fortement centralisé, les différentes collectivités territoriales (régions et/ou départements) héritent de nouvelles compétences notamment dans les domaines de l’urbanisme, l’aménagement du territoire et la formation professionnels.

Dans les années 1990, le rôle de la région se renforcera dans le domaine du développement économique et depuis 2002, de nouvelles prérogatives apparaissent et se diversifient. Ainsi, on parle maintenant de protection du patrimoine, de préservation de la qualité de l’air et des réserves naturelles, de gestion des programmes européens ou de développement durable des territoires (BANCE P., 2016).

Les dernières lois territoriales des années 2010 vont venir renforcer le rôle des intercommunalités notamment sur le plan du développement économique ou la compétence de la gestion de l’eau et l’assainissement.

Par extension, G.-F. DUMONT (2018) a calqué ses analyses sur les évolutions du « mille- feuille territorial ». Par exemple, il interroge le concept de « supracommunalité » en évoquant le probable remplacement des communes par les intercommunalités sur le temps long.

« Au total, on peut se demander si les dernières lois territoriales des années 2010 ne signifient pas la substitution de l’intercommunalité par une (supracommunalité) concentrant des compétences au sein d’établissements publics agissant quasi systématiquement à la place des communes au risque de perdre le besoin de proximité ».

Sur un autre point, G.-F. DUMONT ira même jusqu’à parler des hiatus de « recentralisation » ou de « décentralisation centralisée » (2015) pour caractériser la résultante des dernières réformes territoriales (2014-2017) sur les configurations spatiales françaises. Ici, la sémantique est très importante. Par les concepts usités, G.-F. DUMONT démontre que la géographie offre des perspectives d’analyses fécondes.

En outre, G.-F. DUMONT est Docteur ès science économique et incarne l’école de la science régionale.

Si l’on va plus loin dans l’analyse, certains géographes anglo-saxons incarnent également ce champ de pensée.

Dans une perspective régionaliste critique9, le géographe G. BRISTOW (2013) de l’université de Cardiff a démontré que « le pouvoir exécutif anglais démantèle systématiquement l’architecture institutionnelle des régions en encourageant de nouveaux espaces politiques autour de ce que l’on considère comme de géographies économiques plus fonctionnelles, notamment des villes-régions en réseau ».

Si la géographie régionale (ou économique) s’est approprié le concept de gouvernance, il est possible de dresser une parallèle avec le concept de « gouvernance territoriale » qui implique une plus grande prise en compte de la complexité des jeux d’acteurs.

2.2.3 L’apport de la géographie sociale à la gouvernance territoriale

Les auteurs utilisant le concept de gouvernance territoriale soulignent pour beaucoup d’entre eux que les pouvoirs publics n’ont plus le monopole de l’organisation territoriale (COISSARD S. et PECQUEUR B., 2007) d’autant que le processus de décision appartient aussi à des acteurs ayant des intérêts divergents.

Pour R. PASQUIER (2013), la gouvernance territoriale renvoie à « l’ensemble des situations de coopération entre autorités publiques, acteurs privés, associations, porteurs de projets et citoyens, qui ne sont pas totalement ordonnés par la hiérarchie et qui correspondent à la construction, à la gestion et à la représentation des territoires auprès de ceux qui y habitent et envers l’environnement extérieur ».

En complément, notre positionnement s’intègre pleinement dans cette approche scientifique, car malgré une classification limitée des acteurs, le modèle prend en compte la diversité des situations géographiques, notamment le fait que les territoires sont des construits sociaux.

Cette trame explicative vient en contrepoint du modèle centre-périphérie. Hérité de l’époque napoléonienne, le modèle centre-périphérie dans lequel l’État cherchait avant tout à assurer une cohésion entre des territoires très hétérogènes (parfois frondeurs) dans l’architecture nationale.

Cette perception a essaimé pendant longtemps en France et continue aujourd’hui d’être entretenue dans les représentations spatiales des acteurs de la décision politique ou par certains chercheurs.

9 Un courant architectural inspiré des écrits de VON THÜNEN J. H. (1966) et de CHRISTALLER W. (1933) qui « prend en compte toutes les qualités et le caractère d’un lieu (…] Ce courant ne fuit pas le modernisme, car ses progrès techniques peuvent apporter une plus-value au lieu. Il s’agit d’agir avec un regard critique et consciencieux du paysage en place et de son histoire » (TOUSSAINT G., 2018), Le Régionalisme Critique chez Peter Zumthor, l’analyse de la « Chapelle Sainte-Bénédicte » et « Les Thermes de Vals, Mémoire de fins d’études en Architecture, Université de Liège, 134 p.

C’est le cas de C. GUILLUY (2014) dans son ouvrage La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires qui adopte une posture de ce que l’on considère comme étant du spatialisme, « une forme de déterminisme qui consiste à expliquer des faits sociaux par l’espace, c’est-à-dire par des éléments physiques et matériels, et non par des construits politiques et sociaux » (DEPRAZ S., 2017).

Ainsi, C. GUILLUY affirme que l’effet de distance par rapport à la métropole créée des inégalités territoriales (ou des périphéries).

Autrement dit, l’espace tel qu’il est constitué créer de la périphérie. Pour aller plus loin, il existe la théorie des « réseaux territorialisés des organisations » en science de gestion (cf. EHLINGER S. et al, 2007).

Celle-ci vient compléter la conceptualisation vue précédemment de l’école de la géographie économique des années 1970 avec les principes de districts industriels ou de clusters. À travers les travaux de S. EHLINGER et al (2007), nous retiendrons la dimension réticulaire de ce paradigme et les aspects interrelationnels de l’écosystème ainsi décrit10.

Pour aller au-delà et finalement pour bien comprendre ce que l’on appelle un territoire, F. LELOUP et al (ibid., 2005) le résument :

« Le territoire est par essence ouvert, nourri par les échanges et les relations, emboîté dans un ensemble d’autres espaces qu’il influence et qui l’influencent réciproquement. (…) Dans ce contexte, les limites du territoire ne sont plus définies en référence à un périmètre politico administratif (aspect politique) ou comme un fragment d’un système productif national (aspect économique), elles définissent le lieu d’intersection de réseaux (physiques ou humains, formels ou informels), de stratégies et d’interdépendances entre partenaires reliés entre eux, le lieu de production, de négociation, de partage d’un devenir commun. Le système est bâti sur la proximité géographique de ses acteurs, mais aussi sur la dynamique commune qui les rassemble, le construit — les actions — qui résultent de ces relations, voire les règles, normes et principes acceptés et mis en œuvre ensemble ».

Finalement, l’espace décrit devient multidimensionnel, flou ou discontinu. Comme le rappelle M. VANIER (2015), « au XXe siècle on pouvait à la rigueur encore redécouper et assembler, au XXIe il faudra résolument relier et articuler ».

La complexité fait partie du modèle explicatif contemporain de l’étude des territoires. Pour notre analyse, il faut percevoir l’espace où des formes de territorialités se sont construites sur des logiques de co-décision. En substance, le territoire devient un espace de construit collectif.

Des configurations partenariales se mettent en place dans un rapport de pouvoir explicite.

« La mise en place de projets collectifs suppose en effet une harmonisation, un compromis préalable entre des objectifs et des intérêts souvent antagonistes » (DUPUY C. et al, 2003). Cette « médiation territoriale » (M. BUSSI, 2007) est la clef de voûte d’une mille-feuille géographique où les périmètres institutionnels se superposent en de multiples spatialités civiles (Ibid., 2007).

10 Voir les formes de régulation, les interdépendances (ou la coordination) des acteurs sur un système territorial donné (TORRE A., 2018 ; NADAUD É, 2019).

Celles-ci sont organisées territorialement et créent des sociabilités. Pierre Rosanvallon (2011) qualifie cette configuration démocratique de « société des égaux » où « le désir d’une société s’exprime à travers une revendication de similarité, une revendication d’indépendance et une revendication de citoyenneté (la participation collective) ».

La société démocratique est à la base du dilemme tocquevillien (1836) entre le désir d’égalité et l’aspiration à la liberté.

Dans cette perspective, M. BUSSI (2006) a élaboré un modèle explicatif mettant au centre du jeu l’individu. Appelée la « géocratie », l’objectif de cette conception est de comprendre « l’influence de la position spatiale d’un individu sur son comportement sociétal, et des conséquences collectives de la somme de ces comportements individuels ».

En complément, la position spatiale est l’ensemble des relations, conscientes ou inconscientes, entre un individu et l’espace dans lequel il évolue.

L’espace y est composé de réseaux et de territoires. Ainsi, l’individu devient un agent territorial ou encore un acteur du territoire. En partant de l’échelle de l’individu, des logiques ascendantes et des coopérations se forment et une véritable « géographie citoyenne » émerge.

Au niveau local, par exemple, on promeut de nouvelles pratiques démocratiques. Celles-ci revêtent des atours « participatifs » voire même « interactifs » (J.-G. GANASCIA, 2001).

L’évolution des formes de la vie politique exige désormais une évaluation des actions politiques entreprises, mais également, une mesure de leur efficacité sur les courts, moyens et longs termes (cf. la méthode de l’évaluation contingente, cf. BANCE P. & CHASSY A., 2016).

On parle ici de « durabilité sociale » (BONERANDI E. & HOUSSAY-HOLZSCHUCH M., 2006) c’est-à-dire la capacité d’acteurs de la décision publique de répondre aux attentes des citoyens.