Le positionnement de la recherche dans le champ de l’entrepreneuriat – Partie 1.

Chapitre 1: Le positionnement de l’intention dans le champ de l’entrepreneuriat

Introduction

La recherche académique dans le domaine de l’entrepreneuriat avance à grands pas, notamment dans les pays anglo-saxons.

Par contre, en France la situation est totalement différente, et le champ de l’entrepreneuriat n’est pas encore tout à fait marginal.

Paturel (1998) remarque le faible nombre de thèses soutenues appartenant au champ de l’entrepreneuriat.

Bien que la situation de nos jours à évoluer, mais le champ de l’entrepreneuriat nécessite un effort pour arriver à la maturité.

Bruyat (1993) met en évidence les trois aspects du phénomène qui sont à l’origine des difficultés que rencontrent les chercheurs du domaine de l’entrepreneuriat :

- la diversité des logiques conduisant à l’apparition des entreprises nouvelles ;

- la complexité du phénomène de la création d’entreprise : quatre dimensions doit être prise ne compte pour l’étude de la création d’entreprise (l’entreprise nouvelle, l’environnement, le créateur, et le processus de création) ;

- le dynamisme.

Afin de le situer dans la construction théorique, notre présentation reprend des approches et des définitions du champ de l’entrepreneuriat.

La phase intentionnelle du processus entrepreneurial mérite que nous nous y intéressions d’avantage.

En effet, l’apport du métissage théorique (psychologie, gestion, sociologie, etc.) a favorisé l’exploration du concept d’intention.

Le présent chapitre traite donc des principales théories de l’intention entrepreneuriale issues de ces différentes disciplines.

A cette fin, tout d’abord, une lecture des fondements du domaine de l’entrepreneuriat sera effectuée.

L’objet de ce chapitre est d’exposer une phase forte : l’intention entrepreneuriale constituant la problématique de recherche.

Une analyse des modèles issus tant de la psychologie sociale que de l’entrepreneuriat permettra de mettre en avant les apports des chercheurs concernant la compréhension des mécanismes de l’intention entrepreneuriale.

Figure 3. Plan de cheminement du chapitre 1

I-Fondements théoriques de l’entrepreneuriat

I.1 Délimitation du champ de l’entrepreneuriat

I.2 Les différentes approches de recherche en entrepreneuriat

II- L’intention entrepreneuriale au sein du champ de l’entrepreneuriat

II.1 Qu’est-ce qu’une intention entrepreneuriale ?

II.2 Place de l’intention dans le processus entrepreneurial

III.3 Fondements théoriques de l’approche des intentions entrepreneuriales

I- Fondements théoriques du domaine de l’entrepreneuriat

L’entrepreneuriat est aujourd’hui un thème d’actualité : enseignants, chercheurs, managers, dirigeants d’entreprises, consultants, hommes politiques tous s’y intéressent.

Aujourd’hui, nous avons une meilleure connaissance du phénomène.

Des idées reçues ont été mises à mal, telle celle qui fait de la recherche du profit et de l’enrichissement personnel le principal moteur de création (Bruyat, 1993).

Certains changements environnementaux et leurs conséquences au niveau des sociétés, des entreprises, et des individus (…) sont de nature à donner à l’entrepreneuriat, en tant que phénomène et en tant qu’ensemble de comportements individuels et collectifs, une place plus importante (Fayolle, 2007).

Les apports de l’entrepreneuriat à la société et à l’économie ne sont plus à démontrer, « elles concernent la création d’entreprises, la création d’emplois, l’innovation, le développement de l’esprit d’entreprise dans les entreprises, et les organisations et l’accompagnement de changements structurels (Fayolle, 2007).

En l’état actuel de la recherche, un centrage des définitions et un balisage de notre champ de recherche nous semble primordial. Nous reprenons les différents courants de pensée de l’évolution de la recherche en entrepreneuriat.

Nous donnons notre propre acception de ce concept en nous inscrivant dans une logique de création de valeur et de création d’organisation.

Dans un deuxième temps, nous mettons en relief les différentes approches en vue de rendre compte de la multidimensionnalité, de la diversité et de la complexité du phénomène entrepreneurial.

Nous considérons que l’intention se trouve au carrefour des différentes approches de l’entrepreneuriat.

I.1 Délimitation du champ de l’entrepreneuriat

« De quoi parle t-on quand on parle d’entrepreneuriat ? » (Gartner, 1990).

Essayer de définir l’entrepreneuriat n’est pas une affaire de définition de frontières du champ de recherche.

C’est aussi et surtout une question d’organisation des connaissances et de positionnement des chercheurs par rapport au domaine scientifique (Fayolle, 2000).

La contingence en matière de paradigme, nous incite à se positionner dans le champ de l’entrepreneuriat.

Auparavant, il est important d’identifier le ou les paradigmes qui ont contribué à structurer la recherche en entrepreneuriat telle qu’elle se déploie aujourd’hui dans toute sa richesse et toute sa diversité.

Puis, de repérer la complémentarité des différents paradigmes qui peut constituer un terreau propice au développement de nouvelles pousses.

I.1.1 Quels paradigmes dans la recherche en entrepreneuriat ?

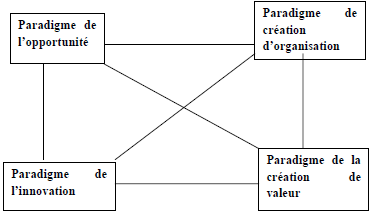

Un paradigme est une construction théorique faisant l’objet d’une adhésion d’une partie suffisamment significative des chercheurs qui, au sein de la communauté ainsi constituée, partagent le point de vue proposé par le paradigme (Vesrtaete et Fayolle, 2004).

Les auteurs divisent le champ de l’entrepreneuriat en paradigme de l’innovation (Carland et al., 1984), création de valeur (Ronstad, 1984 ; Bruyat, 1993), émergence organisationnelle (Verstraete, Gartner, 1990), opportunité (Timmons, 1994; Shane, Venkataraman, 2000).

Dans le paradigme opportunité, Timmons (1982) constate qu’il y a peu d’importance accordé à la reconnaissance de l’opportunité d’affaires dans tous le processus d’entrepreneuriat et que les chercheurs partent de l’opportunité comme si elle était acquises.

Ainsi, l’entrepreneur devient la figure emblématique dont l’essence est « de saisir les opportunités dans un environnement instable et de créer cet instabilité par son intrusion continuellement renouvelée dans la production et la distribution » (Julien, 1994)13.

Dans la même perspective, Stevenson14(1983) montre que les comportements de l’entrepreneur s’opposent à ceux du gestionnaire (voir tableau ci-dessous), dont les préoccupations s’attachent à assurer un bon contrôle des ressources administrés et à réduire les risques.

Tableau 2. Les comportements de l’entrepreneur (Stevenson, 1983).

| Dimension | Comportements del’entrepreneur | Comportements du gestionnaire |

| Orientationstratégique | Il est stimulé par touteopportunité d’affaire nouvelle | Il est guidé principalement par lecontrôle de ressources |

| Délai de réaction vis-à-vis des opportunités | Délai extrêmement court parcequ’il est orienté vers l’action | Délai est très importante raison dela recherche d’une réduction des risques |

| Investissements enressources | Il utilise d’une façon optimaleles ressources dans un processus comprenant de nombreuses étapes | Il utilise l’ensemble des ressourcesnécessaires à la transformation de l’opportunité en une seule étape avec un investissement globale. |

| Contrôle de ressources | L’entrepreneur utilise des ressources qui, en règle générale ne l’appartiennent pas. | Le gestionnaire est propriétaire des ressources utiles. |

| Structure del’entreprise | L’entrepreneur met en placedes structures horizontales avec des réseaux informels | Le gestionnaire s’appuie sur unestructure très hiérarchisé et bureaucratique |

L’acte d’entreprendre correspond à la création et à la transformation d’une opportunité, indépendamment des ressources directement contrôlées.

André Belley(1989) note que la dimension « opportunité » est absente dans l’ensemble des travaux de recherche consacré à la création d’entreprise et intègre au modèle de Shapero le processus de reconnaissance de l’opportunité.

Les plus importantes sources de l’opportunité sont trois : l’expérience de l’entrepreneur, les diverses circonstances et la recherche systématique de l’opportunité.

Dans le paradigme innovation, nous pouvons citer les oeuvres de Sweeney(1989); Shane et Venkataraman (2000). Pour Siegel, l’innovation est l’« action qui consiste à ouvrir de nouvelles possibilités aux ressources pour créer des richesses».

Ces ressources peuvent être existantes car l’innovation consiste à créer de nouvelles possibilités.

Lorsqu’il est question d’innovation, Schumpeter est une référence historique. « Schumpeter (1935) marque une évolution importante dans la compréhension de la fonction entrepreneuriale, il fait de l’entrepreneur un agent économique d’une espèce particulière, le moteur du progrès technique qui fait des combinaisons nouvelles des moyens de production et réalise des innovations »15.

Les travaux sur «entrepreneuriat et processus d’émergence organisationnelle» sont initiés par Gartner (1985, 1990, 1995); Hernandez (1999, 2001); Verstraete (1999), Hernandez et Marco (2006).

Selon le paradigme émergence organisationnelle, le cœur de l’entrepreneuriat est l’organisation émergente (Gartner et al, 1990).

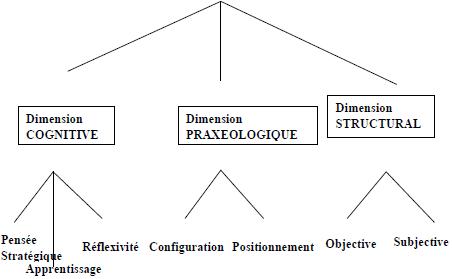

A travers une approche constructive, Verstraete (1999) a exprimé le phénomène entrepreneurial dans une analyse dialectique à deux niveaux : le créateur et l’organisation impulsée.

« C’est l’impulsion d’organisation » par l’individu qui devient primordiale.

L’auteur propose une modélisation de l’entrepreneuriat en trois dimensions irréductibles : cognitive (la pensée), praxéologique (l’action) et structurale (la structure).

Figure 4. Modélisation du phénomène entrepreneuriale (Verstraete, 1999)

Les notions «entrepreneuriat et création de valeur ou de richesse» sont proposées par Bruyat (1993) et Fayolle (2004).

Le vocable création d’entreprise recouvre en fait des réalités différentes, tant du point du vue du résultat : les entreprises nouvelles, que du processus (Bruyat, 1994).

L’auteur propose de s’intéresser à la dialogique individu/création de valeur et d’étudier dans le temps et dans l’espace l’évolution et la transformation de ce système entrepreneurial ainsi constitué.

Pour définir la nature de l’objet scientifique étudié dans le champ de l’entrepreneuriat, Bruyat (1993) pose un postulat que l’entrepreneuriat ne peut être défini qu’en faisant référence à l’entrepreneur. Sur cette base il écrit : « l’entrepreneur est celui qui entreprend, se met à faire, organise quelque chose : à savoir la création de valeur (une entreprise, une innovation…).

Nous sommes là au cœur du domaine.

L’entrepreneur ne peut se définir qu’en référence à un objet (création de valeur), objet dont il est lui-même la source ou le créateur et dont il est également le résultat.

Nous retrouvons ici l’origine du présupposé idéologique du champ disciplinaire, dont la légitimité dépend de l’acceptation ou du rejet de l’idée que l’individu est une condition nécessaire à la création de valeur » (Bruyat, 1993).

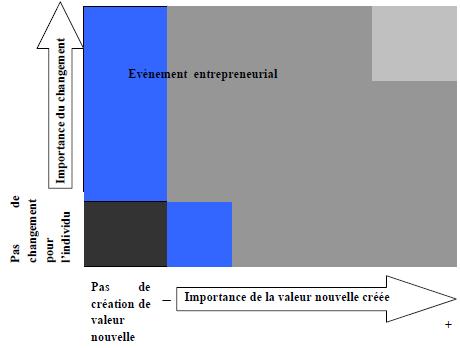

Figure 5. Consensus et divergences dans le champ entrepreneurial (Bruyat, 1993)

La grille présente deux dimensions.

La première dimension concerne la création de valeur nouvelle.

Deux cas se présentent : celui où il y a création de valeur nouvelle (plus ou moins importante) et celui où il n’y a pas création de valeur nouvelle (continuation sous une autre forme juridique d’une activité existante).

La deuxième dimension a trait à l’individu et plus particulièrement au changement (de statut social, de responsabilité, de savoir-faire à maîtriser…) qu’induit pour lui la création de valeur.

Pour la communauté scientifique, la zone grise claire fait l’objet d’un consensus s’agissant de son inscription dans le domaine de l’entrepreneuriat, la zone grise foncée est généralement acceptée comme faisant partie du champ, la zone bleue est rejetée de façon consensuelle.

En conclusion, Bruyat a essayé de montrer que le phénomène s’inscrit dans un processus au cours duquel il y a apparition du nouveau, de quelque chose qui n’existait pas (voire théorie du changement, Stevenson et Hanneling, 1990).

Dans la même veine, Ronstadt (1984)16 définit l’entrepreneuriat comme un processus dynamique qui consiste à créer de la richesse supplémentaire.

La richesse est crée par des individus qui assument les risques principaux en termes de capitaux, de temps, et/ou d’implication professionnelle afin de donner de la valeur à un bien ou à un service.

Plusieurs recherches s’articulent autour de l’entrepreneur et de l’entrepreneuriat et tentent d’y apporter une définition.

Quelques soit la définition retenue, la confusion sur les définitions semblent être le principal point commun des recherches en entrepreneuriat, surtout qu’il y a une variabilité des paradigmes entrepreneuriales.

Nous positionnons au carrefour des deux paradigmes : impulsion organisationnelle et création de valeur nouvelle.

Complémentarité des paradigmes de l’entrepreneuriat

I.1.2 La complémentarité des différents paradigmes de l’entrepreneuriat

Paturel (2007), dans sa définition de l’entrepreneuriat, fait appel aux quatre paradigmes « l’entrepreneuriat est , à partir, d’une idée, l’exploitation d’une opportunité dans la cadre d’une organisation impulsée, créée de toute pièce ou reprise dans un premier temps, puis développée ensuite, par une personne physique seule ou en équipe qui subit un changement important dans sa vie, selon un processus qui aboutit à la création d’une valeur nouvelle ou à l’économie de gaspillage de valeur existante ».

La conception proposée par Hernandez (2001), dans son ouvrage « l’entrepreneuriat, approche théorique » est celle de l’entrepreneur comme initiateur d’un processus complexe.

L’auteur propose un tableau qui résume deux conceptions : l’innovation privilégier par Schumpeter et Drucker ; la création d’organisation privilégié par Gartner (1993).

En répondant à la question « qu’est ce l’entrepreneuriat ? », Verstraete (2000) définit l’entrepreneuriat comme un phénomène hétérogène dont les manifestations sont multiples et trop complexe pour être réduite à une simple définition », donc réduite à un seul paradigme.

A la lumière de ce qui précède, « la complémentarité des différents courants de pensée apparaît tout-à-fait évidente à plusieurs titres » (Gartner, 1990).

Afin d’approfondir la notion de complémentarité, Verstraete et Fayolle (2005) proposent une figure associant à l’entrepreneuriat quatre dimensions clés: création de valeur, création d’une organisation, innovation et détection d’opportunité.

Les deux premiers paradigmes sont orientés spécifiquement sur le résultat du processus, par contre les derniers sont orientés vers les ressources du processus. Les auteurs schématisent les liens entre les paradigmes selon la figure ci-dessous :

Figure 6. Les paradigmes de l’entrepreneuriat (Verstraete et Fayolle, 2005)

Notre recherche se situe au sein du paradigme Création d’Organisation et du paradigme de la création de Valeur Nouvelle car « l’organisation ne peut exister durablement sans fournir à ses parties prenantes la valeur qu’elles attendent et dont elle tire les ressources nécessaires à son fonctionnement » (Verstraete et Fayolle, 2005).

Au contraire des deux autres paradigmes, ces deux paradigmes ne sont pas limitatives quant au potentiel de croissance et de profit et à la nature innovatrice des activités créées, dans la mesure où les principaux travaux sur l’entrepreneuriat féminin ont déjà souligné une surreprésentation de la femme dans des activités traditionnelles et où nous traitons l’intention, la première étape du phénomène entrepreneurial17.

De plus, les modèles d’intention occultent la question de l’opportunité de création, probablement parce qu’il est difficile de positionner celle-ci dans un enchaînement causal impliquant l’intention (Boissin et al., 2009).

Partons du paradigme de la création de Valeur Nouvelle pour le limiter dans le paradigme de Création d’organisation de Verstraete.

En se positionnant dans le paradigme de la création de Valeur Nouvelle, toute personne qui « entreprend, se met à faire, organise quelque chose « (Bruyat, 1993) peut créer de Valeur Nouvelle. L’artiste peut créer de la valeur nouvelle.

Dans les termes de Verstraete, cette personne doit créer une organisation. L’organisation peut être une entreprise ou une activité. De notre part, nous nous intéressons à l’entreprise.

Cependant, le champ de l’entrepreneuriat ne doit pas etre restreint à un seul type, la création d’entreprise, alors que les chercheurs de cette discipline le reconnaissent comme multiple.

« Lorsqu’un qu’on évoque le champ de l’entrepreneuriat, l’expression « création d’entreprise » suit instantanément, comme si cette modalité de devenir entrepreneur ne possédait pas d’alternative » (Paturel, 2000, p187).

Hernandez (2002, p. 99) fait le même constat et montre que l’entrepreneuriat est bien entendu la création d’entreprise, mais qu’il correspond aussi à la reprise d’entreprise.

Les objectifs des deux modalités de l’entrepreneuriat diffère : repreneur est parfois un concurrent du repris, et/ou il sera un client ou fournisseur du repris, et peut n’entretenir aucun lien technique ou commercial avec le repris tandis que le créateur ne peut être concurrent de sa création, il constitue le cœur de sa création.

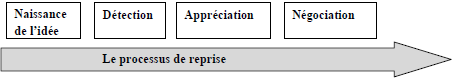

De plus, la reprise diffère selon la distinction entre la reprise faite par une entreprise qui aboutit à une opération de fusion ou d’absorption et la reprise faite par un individu. Cette dernière a suscité l’intérêt de Deschamps(1998) qui résume le processus de reprise en quatre phases qui diffère du processus de création d’entreprise.

Figure 7. Le processus de reprise (Deschamps, 1998)

La principale conséquence de tout ce qui précède est que l’entrepreneur ne se réduit pas au créateur d’entreprise et qu’aussi la reprise d’entreprise présente une grande hétérogénéité. Dans cette perspective et par souci de simplicité, la création ex- nihilo serait la seule forme possible d’entrepreneuriat.

Comment créer une organisation sans créer de valeur nouvelle ?

Cette question analyse l’intérêt du paradigme de création de Valeur Nouvelle. Qui est le but de la création de valeur nouvelle ? La création de valeur nouvelle doit être pour la société et l’individu.

Fayolle (2007) fait la distinction entre « entreprenant » (celui qui a l’esprit d’entreprise) et « l’entrepreneur » et considère que l’esprit d’entreprise ne signifie pas toujours que l’on se comporte comme un entrepreneur et que l’action conduite s’inscrit dans un processus de création de nouvelles richesses économiques et sociales.

De plus, la notion de création de valeur a été émise par Hisrich et Peters (1991, p 11) qui définissent le concept « d’entreprenance » comme « le processus qui consiste à créer quelque chose de différent et possédant une valeur, en lui consacrant le temps et le travail nécessaires, en assumant les risques financiers, psychologique et sociaux correspondants et à en recevoir les fruits sous forme de satisfaction pécuniaire et personnelle »18.

Selon la matrice que Bruyat propose pour situer les différentes définitions de l’entrepreneuriat, la logique d’insertion qui est la logique de l’entrepreneuriat féminin est moins créatrice de valeur pour la société que la logique entrepreneuriale. Cela n’exclut pas que la société bénéficiera de la création de valeur19.

L’individu subit cette création de valeur nouvelle. Bruyat (1993) propose un champ de l’entrepreneuriat et affirme à ce titre que « L’individu est une condition nécessaire pour la création d e va leur, il en détermine les modalités de production, l’ampleur… Il e n est l’acteur principal. Le support de la création de valeur, une entreprise par exemple, est la “chose” de l’individu, nous avons:

INDIVIDU CRÉATION DE VALEUR

La création de valeur, par l’intermédiaire de son support, investit l’individu qui se définit, pour une large part, par rapport à lui. Elle occupe une place prépondérante dans sa vie (son activité, ses buts, ses moyens, son statut social,…), elle est susceptible de modifier ses Caractéristiques (savoir-faire, valeurs, attitudes,…), nous avons :

CRÉATION DE VALEUR INDIVIDU

Contrairement au Verstraete qui relativise la valeur à la partie prenante à laquelle l’entrepreneur et son organisation doivent apporter satisfaction, la dialogique de Bruyat est complétée par un indicateur de changement qui doit être perçu tant au niveau de l’individu que de la valeur créée.

Cela justifie que nous l’adoptons et ce n’est guère étonnant dans la mesure où l’insertion économique de la femme est associée à un changement assez fort pour elle et à une forte création de valeur sociale20.

A cet effet, la création de valeur peut exister pour l’entrepreneur (amélioration de son statut par rapport à la situation précédente), pour la société (impulsion d’un nouvel output, une richesse)

Nous présentons notre matrice qui relie les deux paradigmes. Selon notre définition, la zone 1 présente un évènement entrepreneurial qui combine création d’organisation et création de valeur.

Figure 8. L’évènement entrepreneurial

| CREATION D’ENTREPRISE | |||

| OUI | NON | ||

| CREATION DE VALEUR | OUI | I EVENEMENT ENTREPRENURIAL | IICréateur de valeur mais pas créateur d’organisation |

| NON | IV Créateur d’organisation sanspas créateur de valeur (pas de changement pour lui ou pour l’environnement) | IIINi Créateur d’organisation, ni créateur de valeur |

Pour éviter des malentendus dans la définition de l’entrepreneur, il faut définir l’angle à travers lequel l’entrepreneur est envisagé.

L’entrepreneur devient toute personne physique qui subit un changement important dans sa vie et qui crée de valeur nouvelle en créant une entreprise. Nous nous positionnons dans la logique de création ex-nihilo.

Après avoir eu un regard sur les différentes constructions théoriques du champ de l’entrepreneuriat, nous avons donné notre définition de l’entrepreneuriat selon le positionnement retenu. Pour compléter cette réflexion, il convient d’apporter un certain nombre de précisions d’ordre dimensionnel.

L’entrepreneuriat est un domaine de recherche à multiples points d’entrée (Verstraete 2000), plusieurs tentatives ont émergées afin de mieux initier la recherche en entrepreneuriat. Différentes périodes et approches ont structuré le champ de l’entrepreneuriat. Le domaine n’est plus centré sur une approche mais plusieurs approches.

Les auteurs divisent l’entrepreneuriat d’une manière différente, en approches unidimensionnelles ou multidimensionnelles. La deuxième section présentera les différents points d’entrée de la recherche en entrepreneuriat.

Vous pouvez télécharger ce travail de mémoire (en PDF ci-dessousfichier).

Vous pouvez télécharger ce travail de mémoire (en PDF ci-dessousfichier).